TUMEURS BENIGNES DE LA MUQUEUSE BUCCALE

TUMEURS BENIGNES DE LA MUQUEUSE BUCCALE

Introduction

Les tumeurs bénignes de la muqueuse buccale sont nombreuses et variées.

Leur incidence est extrêmement variable, quelques unes se rencontrent fréquemment (épulis, diapneusie…), d’autre plus rarement.

D’étiologie diverse, elles sont sources de préjudice esthétique de part leurs localisations (langue, lèvres…), mais aussi fonctionnelle en gênant l’élocution, la mastication et la déglutition

Pour les plus fréquentes, l’aspect clinique est souvent évocateur, Pour les plus rares, il est en général peu caractéristique

La recherche de signes de malignité doit constituer le premier temps de la démarche

diagnostique.

Un interrogatoire approfondi, un examen clinique rigoureux et parfois un examen radiologique orientent facilement le diagnostic. Mais c’est l’étude anatomo-pathologique, qui permet d’étiqueter correctement les lésions.

Le recours à cet examen histopathologique est systématique.

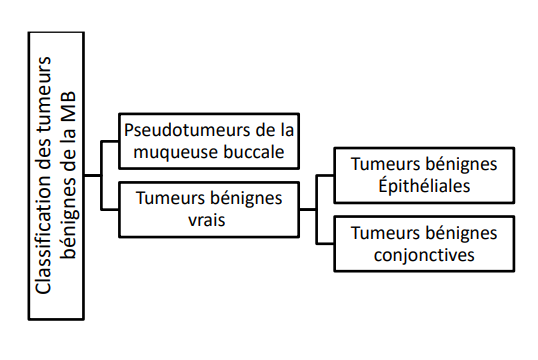

- CLASSIFICATION DES PSEUDOTUMEURS ET TUMEURS BENIGNES DE LA MUQUEUSE BUCCALE

La classification des tumeurs bénigne est histologique, fondée sur la nature des tissus qui les composent.

- PSEUDOTUMEURS DE LA MUQUEUSE BUCCALE

- Epulis

Au sens étymologique le terme épulis est tiré du grec épi : dessus et oulon : gencive.

L’épulis est la tumeur la plus fréquente des tumeurs bénignes de la muqueuse buccale, et est la plus répandue parmi les tumeurs bénignes de la gencive;

Etiopathogénie

Ces pseudotumeurs seraient des réactions inflammatoires répondant à un phénomène irritatif.

En effet, ces lésions siègent souvent au voisinage d’une épine irritative dentaire ou prothétique, en présence d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Cependant, la pathogénie des épulis ne reste pas complètement élucidée, l’étiologie principale étant une cause locale.

Diagnostic

Le diagnostic d’une épulis est souvent évident à la seule inspection clinique mais un interrogatoire général sur l’état du patient et l’histoire de la maladie est primordial.

un examen histopathologique est indispensable pour confirmer le diagnostic.

- Aspects cliniques :

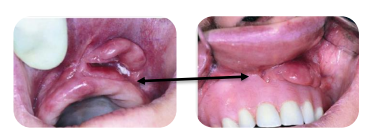

L’épulis se présente sous forme bourgeonnante, arrondie ou oblongue plus ou moins implantée sur la gencive marginale.

C’est une tuméfaction indolore, ne s’accompagnant jamais d’adénopathies satellites, ni de troubles sensitifs. On ne note jamais d’induration.

A l’examen radiologique, si la base d’implantation est osseuse, on observe une image d’ostéolyse ou d’ossification.

L’évolution se fait vers l’augmentation de volume, l’épulis peut alors déplacer ou rendre mobile une ou plusieurs dents.

- Aspect histologique :

L’examen histologique, obligatoire, après l’exérèse de la tuméfaction permettra de confirmer le diagnostic et de décrire l’aspect de l’épulis.

Par conséquent, nous distinguerons :

- l’épulis inflammatoire ;

- l’épulis vasculaire ou angiomateuse ;

- l’épulis fibreuse ;

- l’épulis à cellules géantes.

- Epulis inflammatoire

Mamelonnée ou ulcérée, d’un rouge veineux, elle correspond histologiquement à un tissu conjonctif très congestif massivement infiltré de lymphocytes.

Cette forme est cliniquement proche de la forme vasculaire.

- Epulis vasculaire (granulome pyogénique ou télengiectasique de la gencive)

Toutes les transitions existent entre les différentes formes : depuis le bourgeon charnu (riche en néovaisseaux), jusqu’à celles dont le système de néovascularisation est exagéré.

- Epulis fibreuse

C’est un nodule dur, recouvert par une muqueuse ayant la même teinte que la muqueuse gingivale voisine, parfois hyperplasique. Elle est formée par un tissu fibreux avec quelquefois un infiltrat inflammatoire chronique.

Dans cette forme, il n’est pas rare d’observer des métaplasies osseuses.

- Epulis à cellules géantes

C’est une formation volumineuse de consistance molle, bien limitée, de coloration violacée ou légèrement bleutée avec plusieurs lobules vasculaires ou fibreux séparés par des cloisons fibreuses. Au sein du tissu conjonctif, on observe des cellules géantes multinucléées caractéristiques de cette lésion.

Ces cellules géantes sont aussi appelées : myéloplaxes.

- Formes particulières

- Epulis gravidique (angiomatose de la grossesse)

Elle se rencontre chez la femme enceinte et résulte de l’extrême sensibilité de la muqueuse gingivale aux irritants locaux. Elle s’exprime par une gingivite hypertrophique diffuse.

Histologiquement, il s’agit d’un tissu de granulation avec prolifération vasculaire intense et infiltrat inflammatoire polymorphe.

- Epulis congénitale (tumeur de Neumann)

Elle est le plus souvent unique, parfois multiple. Elle a une surface molle, toujours pédiculée, uni ou multilobulaire, de quelques millimètres de diamètre à plusieurs centimètres. Elle est hautement vascularisée. Son siège de prédilection est la face antérieure de la crête supérieure, la plus souvent dans sa partie moyenne.

- Epulis granulomateuse (granulome post-extractionnel)

Cette forme apparait dans l’alvéole d’une dent extraite.

Son développement est le plus souvent dû à la présence d’un corps étranger (séquestre osseux, tartre), suivi d’une réaction inflammatoire avec formation tissulaire.

Histologiquement, cette épulis correspond au granulome pyogénique ou épulis vasculaire.

- Traitement : Traitement étiologique :

Il consistera en la prévention ou l’élimination de l’irritation locale qui reste le facteur principal incriminé, et ce par :

- la motivation à l’hygiène bucco-dentaire ;

- la suppression de toute épine irritative ;

- le détartrage, curetage etc.

Traitement médical :

La pénicillinothérapie locale a été proposée pour le traitement des épulis, consistant à injecter 1 MUI de Pénicilline G in situ tous les trois jours.

Après trois injections, en moyenne, une guérison complète est obtenue sans récidive ultérieure. Cependant, cette technique reste contestée.

Traitement chirurgical :

Il consistera en une exérèse complète de la lésion suivie d’un curetage appuyé, souvent hémorragique, de la zone d’implantation, parfois même associée à l’extraction d’une dent présentant une alvéolyse importante.

- Diapneusie

C’est une lésion provoquée par des phénomènes de succion ou d’aspiration de la muqueuse buccale à travers un espace existant sur les arcades dentaires par l’absence d’une ou plusieurs dents, par des diastèmes inter dentaires, par des dents délabrées ou en malposition.

Elle siège le plus souvent sur la face interne des joues, des lèvres et sur les bords latéraux de la langue.

Cliniquement, elle se présente comme un nodule sessile ou pédiculé, sa surface est régulière et recouverte d’une muqueuse d’aspect normal.

Sa consistance est molle, mais peut devenir ferme et élastique.

Histologiquement le nodule diapneusique est revêtu d’un épithélium normal. Son axe conjonctif fibreux emprisonne quelques fibres musculaires désorganisées par l’attraction chronique qui a engendré la lésion.

Le traitement de la diapneusie est chirurgical par excision de la lésion et correction des facteurs irritatifs.

- Botryomycome

C’est une pseudotumeur hyperplasique correspondant à une réponse inflammatoire exagérée face à un traumatisme, elle serait associée à un facteur microbien (botryomyces – germe voisin du streptocoque).

Implanté en un point quelconque de la muqueuse buccale ce bourgeon peut atteindre 3 cm de diamètre. Il est de couleur rouge plus ou moins vif. Souvent ulcéré, surinfecté il est alors recouvert d’exsudats purulents. De consistance ferme, élastique, assez résistant,pédiculé, il saigne au moindre contact, souvent indolore

Histologiquement, on observe une large ulcération nécrotique tapissée d’exsudats fibroleucocytaires et le tissu conjonctif sous-jacent héberge de nombreux capillaires entourés de cellules inflammatoires polymorphes.

Le traitement est une biopsie-exérèse, associée à la suppression des facteurs irritatifs locaux.

- Kyste d’éruption

C’est une formation kystique qui se situe en regard d’une dent en cours d’éruption. C’est une masse bleutée, translucide, dépressible, de consistance ferme parfois fluctuente, surélevée en dôme sur l’arcade surmontant une dent en éruption.

Une simple incision de la muqueuse sans traumatiser le germe dentaire permet la guérison.

- hyperplasie d’origine traumatique ou (hyperplasie en feuillet de livre)

Elle est la conséquence d’une prothèse mal adaptée et revêt un aspect clinique pseudotumoral.

Elle se présente comme un bourrelet muqueux qui induré et régulier, revêtue d’une muqueuse normale parfois ulcérée par la prothèse.

De consistance ferme. Cette formation est souvent développée au fond du vestibule, doublant la crête alvéolaire

Le traitement est chirurgical par excision de l’hyperplasie et la correction de la prothèse.

- TUMEURS BENIGNES VRAIS :

- Tumeurs bénignes épithéliales

- Papillome

- Tumeurs bénignes épithéliales

Le papillome est d’origine virale (virus HPV), fréquent au niveau de la muqueuse buccale. Il peut survenir à tout âge et touche également les deux sexes.

Clinique

Le papillome se présente comme une néoformation exophytique bien circonscrite, pédiculée ++ ou sessile. Le plus souvent unique, bien que des formes multiples puissent se voir. Les nombreuses excroissances donnent à la surface tumorale un aspect en chou-fleur.

Il est souvent kératinisé en surface lui conférant une coloration blanche ou grisâtre, Sa consistance est molle, sa taille varie de quelques millimètres à 1 à 2 centimètres de diamètre. Les localisations les plus fréquentes sont le palais et la langue, plus rarement la muqueuse jugal, les gencives, les lèvres.

Histopathologie

Prolifération Papillomateuse très irrégulière, en chou fleur, en rapport avec épithélium malpighien épaissi dont les crêtes s’invaginent profondément dans le chorion.

Traitement : Exérèse chirurgicale

- Papillomatose orale floride

Appelée aussi kératose villeuse maligne ou kératose exophytique. La lésion est d’origine virale (papillomavirus humain)

Elle motive rarement les malades à consulter en raison de la pauvreté des signes fonctionnels. La lésion se caractérise par des touffes de fines villosités plus ou moins allongées, de couleur blanchâtre ou parfois rosée (aspect en chou-fleur), formant un ou plusieurs placards.

Bien limités. Ces lésions sont parfois un peu rugueuses mais toujours souples et non infiltrées. Le siège de prédilection est la face interne des joues, la langue et les gencives.

La transformation maligne est très fréquente, ce qui justifie la réalisation de biopsies multiples, fréquemment répétées.

- La verrue

Ce sont des proliférations épidermiques contagieuses d’origine virale (associées à HPV-6 ou HPV-16), atteignant parfois la muqueuse buccale, souvent observées chez l’enfant par auto- inoculation à partir des verrues digitales.

Elles siègent habituellement au niveau des lèvres et du vestibule, sous forme d’excroissance molle, en chou-fleur, sessile, parfois multiple, elle se manifeste alors par des nodules d’essaimage groupés en nappe ou plus ou moins coalescents. Le diagnostic différentiel se fait avec le papillome.

De nombreux procédés thérapeutiques ont été proposés : la cryothérapie, l’électrodéssication, l’acide trichloracétique à 30% et enfin le laser.

- Hyperplasie épithéliale focale ou maladie de Heck

Cette pathologie est essentiellement observée chez les patients originaires du Maghreb, avec un caractère le plus souvent familial.

Affection d’origine virale, elle s’exprime par de multiples petites excroissances muqueuses rosées de quelques millimètres de diamètre, molles et sessiles, affectant les gencives, les lèvres et le plancher. Ces lésions ont une surface aplatie ou blanchâtre ou encore bombée, et une coloration rappelant celle de la muqueuse normale.

Histologiquement, il s’agit d’une hyperplasie avec acanthose et parakératose. Aucune intervention n’est requise, la régression spontanée est possible.

- Kérato-acanthome

Lésion qui se trouve très rarement dans la cavité buccale elle-même, mais au niveau de la peau exposée au soleil et en particulier au niveau du vermillon de la lèvre (jonction cutanéo- muqueuse)

Clinique

Dans la forme classique, la lésion tumorale est unique, circonscrite, plus ou moins surélevée, avec une bordure indurée et un centre déprimé, devenant souvent cratériforme, masqué par un bouchon corné ou une épaisse croûte.

Elle régresse spontanément en 2 à 12 mois, laissant une cicatrice atrophique, entourée par un anneau formé par un épaississement de l’épithélium.

La tumeur ressemble cliniquement et histologiquement à un carcinome alors qu’elle est totalement bénine.

Etiologie

L’étiologie reste inconnue mais il semble exister une prédisposition héréditaire et sa fréquence est augmentée chez les sujets immunodéprimés, néanmoins les rayons ultra-violets semblent avoir un effet important sur le développement de la tumeur.

Diagnostic différentiel

Le carcinome épidermoïde spinocellulaire.

Traitement : Exérèse chirurgicale avec examen histologique .

- Molluscum contagiosum :

C’est une infection virale banale de la peau et des muqueuses, la transmission se fait par contact direct (auto- ou hétéro inoculation) et est le plus souvent sexuelle

Cette infection est plus fréquente chez les sujets immunodéprimés où les lésions sont souvent plus nombreuses et de plus grande taille.

L’agent causal est un gros pox virus ovale

C’est une tumeur, sessile, de 2 à 4 mm de diamètre, à surface lisse,

Elles régressent spontanément après plusieurs mois ou années d’évolution.

. 2.2.1.7. Condylome :

Le Condylome acuminé est une lésion virale localisée essentiellement dans la région ano- génitale. C’est une affection sexuellement transmise, due à un virus papillomateux humain.

Avant l’infection par le VIH, les lesions buccales étaient exceptionnelles.

Elles sont secondaires à une contamination oro-génitale et siègent surtout dans la région antérieure de la cavité buccale.

Ce sont des nodules uniques ou multiples, petits, sessiles ou pédicules, qui peuvent proliférer et se regrouper en « chou-fleur ». Leur coloration est blanchâtre ou rosée. Ils ont tendance à récidiver.

Diagnostic différentiel : Comprend les verrues vulgaires, les papillomes, les carcinomes verruqueux, le molluscum contagiosum.

Traitement : Excision chirurgicale, électro-cautérisation, cryochirurgie, laser CO2, mais le taux de récidive est élevé.

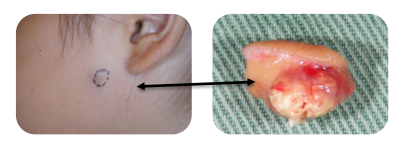

- Epithélium calcifié de Malherbe ou pilomatrixome :

Il s’observe au niveau de la cavité buccale et de la face (la joue, la région périauriculaire, le front et la tête le nez). C’est un nodule de consistance pierreuse, indolore, peu volumineux, bien limité, mobile par rapport aux plans profonds et recouvert d’une muqueuse normale.

Histologiquement, les calcifications peuvent éventuellement apparaître à certains endroits de la tumeur par surcharge calcaire des séquestres épithéliaux.

Son évolution est lente, le pronostic est strictement bénin.

Le traitement : l’exérèse de la lésion, mais les récidives sont fréquentes.

- Melanome bénin et naevus :

Les naevi cellulaires pigmentés sont des anomalies de développement des mèlanoblastes de la crête neurale. Ils s’observent habituellement sur la peau et rarement sur la muqueuse buccale.

- Tumeurs bénignes conjonctives

- : Fibrome

C’est la tumeur bénigne la plus fréquente de la cavité buccale,

Il s’agit d’une hyperplasie fibreuse secondaire à une irritation chronique. Cliniquement le fibrome est bien définie, ferme sessile ou pédiculé recouvert d’un épithélium lisse, parfois hyperkératosique, blanchâtre l’aspect habituel est celui d’une lésion unique, asymptomatique de moins de 1 cm de diamètre.

d’évolution bénigne et le traitement est une exérèse chirurgicale.

Diagnostic differentiel : il comprend le fibrome a cellules géantes, le lipome, myxome, fibrome peripherique ossifiant, neurofibrome et schwanome, l’histiocytome fibreux, l’hyperplasie fibreuse et l’adenome pleomorphe.

- Lipome :

C’est une tumeur du tissu adipeux assez rare au niveau de la cavité buccale. Cliniquement la masse est de consistance molle, donnant parfois l’impression d’une fluctuation, mobile par rapport aux tissus voisins. Il durcit au fond et sa coloration jaunâtre, caractéristique, est bien visible sous l’épithélium qui le recouvre. L’évolution est bénigne et le traitement est chirurgical par biopsie-exérèse.

- Tumeurs vasculaires :

Fréquentes au niveau de la cavité buccale, elles touchent préférentiellement les femmes.

Elles sont prédominantes au niveau des lèvres, surtout lorsqu’elles sont congénitales.

- Angiomes ou hémangiomes

L’angiome ou hémangiome: il s’agit d’une prolifération des vaisseaux sanguins, correspondant à une anomalie de développement. Il siège le plus souvent sur la lèvre, la langue, la joue ou le palais.

Clinique : un signe caractéristique de l’hémangiome est la disparition de la couleur à la pression et sa réapparition dès le retrait de la pression (test de la vitropression), une autre spécificité qui est l’augmentation de volume et la perception de battement en position déclive (sensation de Thrill) On distingue :

- L’angiome plan ou capillaire :

L’angiome plan « taches de vin » est une malformation des capillaires au même titre que la télangiectasie. Il n’est pas spécifique à la cavité buccale, car les lésions se situent majoritairement au niveau cutané. C’est la malformation capillaire la plus commune.

Le diagnostic est clinique et instantané. Il est présent dès la naissance sous la forme d’une nappe plane rouge, il subsiste toute la vie, leur surface augmente proportionnellement à la croissance de l’enfant.

Ces angiomes muqueux peuvent être volatilisés avec le laser à CO2, les injections sclérosantes, ou la cryothérapie

- L’angiome caverneux ou tubéreux :

Il consiste en une masse vasculaire sous-muqueuse ; il atteint plus rarement le tissu conjonctif profond ou le muscle.

Ce sont des angiomes matures qui apparaissent dans l’enfance.

Ces lésions peuvent être pulsatiles et se décolorer à la pression. La tuméfaction augmente de volume à l’effort ou en position déclive, elle peut être génératrice d’hémorragies parfois cataclysmiques.

Le traitement :

Les lésions les plus évolutives bénéficieront d’une embolisation préopératoire; pour les angiomes plans, nous proposons une corticothérapie intralésionnelle, des injections sclérosantes, la cryothérapie, le laser CO2 ou des ligatures lorsque leur volume pose problème.

- Lymphangiome

Relativement fréquentes au niveau de la cavité buccale, ce sont des proliférations des vaisseaux lymphatiques, réalisant l’aspect de petits nodules mous surélevés, ressemblant à de petits kystes, de coloration normale ou gris-jaunâtre posés sur la muqueuse donnant un aspect de « frai de grenouille ».

Il est habituellement asymptomatique, siégeant fréquemment à la langue, à la lèvre, au plancher, à la joue et au palais. Parfois s’il est volumineux, il peut entrainer une macroglossie. Son évolution se fait vers l’augmentation de volume avec l’âge, mais il se stabilise vers la puberté. Le traitement est souvent décevant. Il n’y a pas d’involution spontanée. L’excision chirurgicale est souvent suivie de récidive.

- Tumeurs musculaires

Léiomyome

C’est une tumeur bénigne rare, naissant des cellules musculaires lisses des parois vasculaires et des papilles caliciformes de la langue,

Ces tumeurs ont l’aspect d’un petit nodule souvent sessile, de consistance ferme, bien limité. La croissance tumorale est très lente mais, dans la moitié des cas, des phénomènes douloureux sont présents. Le traitement est l’exérèse chirurgicale simple, il n’y a pas de récidive.

Rhabdomyome

Le rhabdomyome ne représente que 2% des tumeurs issues des muscles striés, il est beaucoup moins fréquent que sont équivalant malin : le rhabdomyosarcome.

Cliniquement, il ‘agit d’une tumeur isolée et bien délimitée, asymptomatique. Le diagnostic est surtout histologique et le traitement est chirurgical.

- Tumeurs nerveuses :

Les tumeurs nerveuses bénignes dérivent soit de la gaine nerveuse de Schwann, soit du tissu nerveux proprement dit (névromes), dont la plupart des cellules proviennent des crêtes neurales. Elles sont fréquentes dans la sphère orofaciale, notamment dans la cavité buccale.

- Neurinomes et schwannomes

Les schwannomes et les neurofibromes sont des tumeurs nerveuses bénignes dérivant de la gaine de Schwann. Elles sont caractérisées par des troubles nerveux sensitifs et des douleurs d’intensité variable.

Cliniquement, un nodule généralement ferme, blanc grisâtre à blanc jaunâtre, bien délimité, souvent pédiculé, est présent. Il est généralement unique, mais des formes multiples existent.

Une étiologie traumatique a été évoquée

- Neurofibrome solitaire

Cette tumeur se rencontre très rarement de manière isolée ; le plus souvent plusieurs neurofibromes sont associés à d’autres symptômes dans la neurofibromatose de Von Recklinghausen.

Au sein de la cavité buccale, la localisation préférentielle est la langue, suivie de la muqueuse jugale et les vestibules buccaux. Sa surface est lisse, parfois polypoïde. Sa croissance est lente. La lésion est rarement accompagnée de troubles nerveux sensitifs et de douleurs.

- Tumeur à cellules granuleuse ou tumeur d’Abrikossoff :

tumeur a cellule granuleuse ou myeloblastome a cellules granuleuses ou tumeur d’Abricossof est une tumeur benigne d’histogenese incertaine, decrite par Abrikossof en 1926.

Clinique : c’est un nodule ferme et indolore, bien limité, de couleur grisatre ou jaunatre sous un revetement normal, la taille de la tumeur depasse rarement 2 cm, en cas de tumeur volumineuse, une degenerescence maligne doit etre suspectée.

Diagnostic differentiel : il comprend le Rhabdomyome, fibrome, neurofibrpme, schwanome, neurome traumatique, l’epulis congenitale du nouveau né et l’adenome pleomorphe.

Traitement : éxserèse chirurgicale avec une marge adéquate pour eviter la recidive.

- Tumeurs glandulaires :

- Kyste mucoide de la lèvre (mucocèle) :

Les mucocèles, superficielles ou profondes, naissent des glandes salivaires accessoires ou leurs canaux, suite à la rupture d’un canal salivaire après traumatisme par morsure. Elles constituent une petite tuméfaction molle et arrondie, bleutée. Leur évolution est cyclique : après avoir augmenté progressivement de volume, elle se perce, laissant échapper sont contenu, pour se reformer à nouveau.

La thérapeutique de choix est l’excision chirurgicale.

- Kyste mucoide du plancher ou grenouillette

C’est un kyste rétentionnel développé au dépend de la glande sublinguale. Elle survient aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte. Elle apparait comme une tuméfaction pelvienne, molle, translucide et bleutée, le plus souvent unilatérale. Elle peut être antérieure, volumineuse bilobée par le frein lingual et repose sur le muscle mylo-hyoïdien, entre la langue et le rempart alvéolaire. Elle donne alors un faciès de batracien, d’où son nom.

CONCLUSION

Les tumeurs bénignes de la muqueuses buccales sont extrêmement variées, de part leur aspect, siège ou étiologie

Souvent sans gravité, elles peuvent cependant entrainer une gêne fonctionnelle et/ou un préjudice esthétique constituant d’ailleurs les principaux motifs de consultation

Leurs traitement est essentiellement chirurgical, et consiste en l’exérèse de la totalité de la lésion

Même si la clinique est très évocatrice pour certaines d’entre elles, c’est l’examen histopathologique qui permet d’en déterminer la nature exacte.

Pseudotumeurs de la muqueuse buccale

Epulis

Diapneusie

Botryomycome

Kyste d’éruption

Hyperplasie d’origine traumatique (prothétique)

Diapneusie

Botryomycome

Kyste d’éruption

Hyperplasie en feuillet de livre

Tumeurs bénignes épithéliales:

Papillome

Papillomatose orale floride Verrue

Hyperplasie épithéliale focale (maladie de HECK) Kérato-acanthome

Molluscum contagiosum Condylome

Épithélium calcifié de Malherbe ou pilomatrixome

Naevus et mélanome bénin

Papillome

Papillomatose orale floride

Verrue

Maladie de HECK

Kérato- acanthom

Molluscum contagiosum

Condylome

Naevus

Pilomatrixome

Fibrome

Lipome

exerese lipome

Angiome (TVx)

angiome plan

(TVx)

Angiome tubéreux ou caverneux(TVx)

Lymphangiome (TVx)

Léiomyome( T musculaire)

Neurofibrome (T nerveuse

Schwanome (T nerveuse)

Tumeur d’Abrikossof (T nerveuse)

Kyste mucoïde (T glandulaires)

grenouillette ( T glandulaires)

TUMEURS BENIGNES DE LA MUQUEUSE BUCCALE

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Leave a Reply