Prothese Conjointe au laboratoire

Prothese Conjointe au laboratoire

Introduction

La confection d’une prothèse conjointe est la résultante de nombreux actes réalisés en clinique et au laboratoire, d’où l’importance d’une bonne communication entre le praticien et le prothésiste. Cette collaboration est essentielle, surtout avec l’évolution des produits dentaires qui répondent mieux aux exigences esthétiques et fonctionnelles, dont le praticien doit avoir une connaissance approfondie.

La confection des pièces prothétiques au laboratoire

La mise en articulateur

Après avoir fractionné le modèle et confectionné les bourrelets d’occlusion, on procède à la mise en articulateur.

La couronne coulée

La couronne coulée est réalisée selon la méthode de la cire par addition : une maquette en cire est sculptée sur le modèle de préparation unitaire (MPU), puis coulée avec l’alliage approprié.

Degrés de dureté de la cire

- Cire molle

- Cire de dureté moyenne

- Cire dure

Construction de la chape

La chape doit répondre à certaines caractéristiques :

- Être stable sur le MPU

- Être adhérente

- Ne pas être enlevée avant la phase de finition des bords

- Sa surface interne doit reproduire parfaitement les détails de la préparation

- L’épaisseur de la cire de la chape doit être uniforme

Protocole

Le développement de la forme s’effectue en quatre étapes :

- Étape préparatoire

- Étape occlusale

- Étape axiale

- Étape de finition

Mise en revêtement et coulée

Le métal à couler

- Alliage précieux

- Alliage non précieux

Le revêtement

Il existe trois types de revêtement :

- Revêtement à base de silicate (chauffe maximale 1 000 °C, pour alliages non précieux)

- Revêtement à base d’ammonium phosphate (chauffe maximale de 850 °C à 950 °C, le plus utilisé pour métaux précieux et non précieux)

- Revêtement à base de plâtre (750 °C, utilisé uniquement pour la coulée de métaux précieux)

Préparation et mise en revêtement

- Préparation de la maquette en cire : L’alliage en fusion remplit la maquette, commence sa solidification accompagnée d’une diminution de volume et puise de l’alliage encore en fusion dans la nourrice.

- Les tiges de coulée : Modélées à 45° entre la tige d’alimentation et la pièce à couler, elles conduisent rapidement l’alliage en fusion dans la maquette via la barre nourricière et les canaux d’alimentation.

- La barre nourricière :

- Stabilise l’armature du bridge

- Sert de réservoir d’alliage fondu

- Les tiges de coulée doivent avoir les dimensions requises

- Dans le cas de couronnes unitaires, chacune doit avoir son propre canal d’alimentation.

Les couronnes doivent être placées à l’extérieur du centre thermique, contre les parois du cylindre, pour refroidir en premier.

Mise en revêtement

- Une bande à cylindre (« liner ») est appliquée pour obtenir des surfaces sans porosités.

- Le mélange poudre/liquide du revêtement est malaxé sous vide selon les recommandations du fabricant (température et temps), puis les maquettes sont enduites de revêtement au pinceau avant de remplir le cylindre.

Chauffe des moules réfractaires

La température de préchauffage du bloc réfractaire dépend de l’intervalle de fusion des alliages :

- Alliages précieux à basse fusion (inlays, inlays-core, couronnes, petits bridges, métallocéramiques basse fusion) : intervalle de fusion entre 800 et 1 000 °C, préchauffage conseillé de 650 à 700 °C.

- Alliages précieux pour céramométallique ou alliages non précieux nickel-chrome : intervalle de fusion entre 1 050 et 1 350 °C, préchauffage entre 780 et 820 °C dans des revêtements à liant phosphate.

Fonte de l’alliage

- Par chalumeau

- Par induction compacte

- Par chauffage à effet Joule

Coulées

- Coulée par centrifugation

- Coulée par pression/dépression

Démoulage de la pièce prothétique et polissage

- Laisser le cylindre refroidir lentement à température ambiante pour éviter les contraintes sur la pièce coulée.

- Sablage de la pièce.

- Section des tiges de coulée avec un disque.

- Ajustage de la couronne sur le MPU.

- Dégrossissage avec des fraises en carbure de tungstène.

- Polissage avec des polissoirs en silicone.

L’inlay core

Préparation du MPU

- Appliquer un espaceur au pinceau sur toutes les faces de la préparation, ainsi qu’au niveau du cône d’entrée, et souffler de l’air pour éliminer les excès.

Élaboration de la maquette

Cette manipulation comprend trois étapes distinctes :

- Modelage de la cire transcanalaire

- Modelage de la prothèse terminale

- Soustraction de cire

La cire retirée du MPU représente la maquette du futur ancrage.

Coulée de l’ancrage

- La coulée se fait de manière conventionnelle.

- Les sites de l’ancrage assurant une limite sont polis, les autres sont seulement sablés.

Couronne et bridge à incrustation vestibulaire

Préparation de l’armature

- Une maquette en cire de l’armature est réalisée, puis coulée selon la méthode décrite.

- Après dégrossissage, sablage à l’alumine, puis nettoyage au jet de vapeur.

- La forme définitive est sculptée en cire.

- Une clé en silicone est réalisée pour contrôler l’espace ménagé pour le matériau cosmétique.

L’incrustation

L’incrustation peut être réalisée en résine ou en céramique.

Incrustation avec la résine

- Avant la coulée, appliquer un adhésif et des perles sur la face à incruster pour créer des rétentions pour la résine.

- Après finition, l’épaisseur minimale du métal doit être de 0,3 mm pour les éléments unitaires et de 0,5 mm pour les piliers de bridge.

- Stratification de la dentine : Effectuée selon les protocoles standards.

- Polymérisation/traitement thermique : Suivre les recommandations du fabricant.

- Finition : Utiliser des fraises en tungstène et des disques fins diamantés, à faible vitesse et sous faible pression. Polir la surface (zone convexe) et les bords.

Incrustation avec la céramique

Choix de l’alliage

- Précieux ou semi-précieux, avec :

- Une température de fusion supérieure à la température de cuisson de la céramique

- Un module d’élasticité élevé pour une grande rigidité à faible épaisseur

La supra-structure en céramique

Classification des céramiques dentaires :

- Selon la composition chimique :

- Céramiques feldspathiques

- Vitro-céramiques

- Verres hydrothermaux

- Céramiques alumineuses

- Selon les procédés de mise en forme :

- Avec armature métallique

- Sans armature métallique

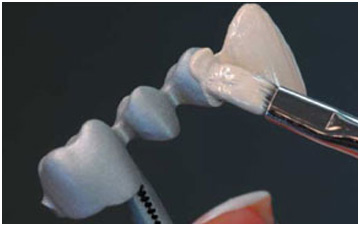

Technique de mise en place de la céramique

- Mise en place de l’opaque :

- Masque la couleur du métal

- Représente la couleur de base de la dent terminée

- Renforce la liaison métal-porcelaine

- Après cuisson, doit avoir l’aspect d’une coquille d’œuf

- Montage et stratification de la céramique :

- Mélanger la poudre de céramique avec de l’eau distillée ou un liquide à modeler pour obtenir une pâte.

- Façonner la dent au pinceau sans condenser la pâte.

- Cuisson de la céramique :

- La pâte crue (matières solides, eau, air) est cuite, commençant et terminant à température ambiante.

- Finition :

- Glaçage : Dernière cuisson à une température légèrement inférieure à celle du biscuit.

- Polissage : Pré-polissage au stade du biscuit pour l’essayage en bouche, puis finition à la fraise diamantée.

La céramo-céramique

Concepts de réalisation

| Concept | Description |

|---|---|

| Concept 1 | Utilisation de céramiques feldspathiques pour une esthétique optimale |

| Concept 2 | Céramiques alumineuses pour une résistance accrue |

| Concept 3 | Vitro-céramiques pour un équilibre entre esthétique et durabilité |

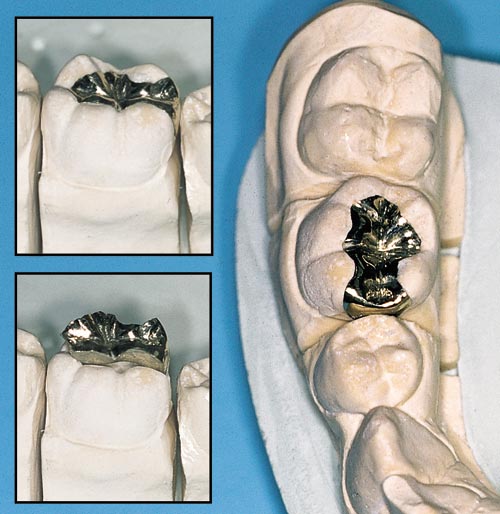

Les inlays et les onlays

En métal coulé

- Préparation du MPU : Visualiser les limites au crayon, appliquer un espaceur en évitant les limites.

- Élaboration de la maquette avec une cire spéciale pour inlays reproduisant finement les détails.

- Coulée en métal précieux ou semi-précieux.

- Ajustage de l’inlay ou onlay sur le modèle de travail.

En résines composites

- Suivre les protocoles spécifiques pour les résines composites.

En céramique

- Restaurations scellées (alumine ou zircone) ou collées (facettes en céramique feldspathique).

Les bridges collés

Réalisation de l’infrastructure

La conception de l’infrastructure est indissociable de la préparation, car les extensions des moyens d’ancrage dépendent de celle-ci.

Conclusion

Un résultat final harmonieux est le fruit de la compétence du prothésiste et de l’adéquation optimale des matériaux utilisés.

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Leave a Reply