Préparation cavitaire des classes de Black (odontologie conservatrice et endodontie)

Préparation cavitaire des classes de Black (odontologie conservatrice et endodontie)

Introduction

La préparation des dents implique une approche systémique basée sur les principes mécaniques et physiques qui doivent être suivis dans une séquence ordonnée. La préparation de la dent est divisée en deux étapes principales, comprenant plusieurs sous-étapes dont le respect doit être rigoureux, bien que des modifications puissent parfois être apportées.

Étapes de la préparation cavitaire

Étape I : Préparation initiale des dents

- Tracer la forme et la profondeur initiale : Définir les limites et la profondeur initiale de la préparation.

- Forme de la résistance primaire : Assurer la solidité de la dent face aux forces masticatoires.

- Forme de rétention primaire : Prévenir le déplacement de la restauration.

- Forme de convenance : Faciliter l’accès et la visibilité pour la préparation et la restauration.

Étape II : Préparation finale de la dent

- Élimination des défauts restants : Retirer toute fissure, fosse d’émail, dentine infectée ou ancien matériau de restauration.

- Protection de la pulpe : Si nécessaire, protéger la pulpe contre les agressions.

- Résistance secondaire et forme de rétention : Renforcer la préparation pour la durabilité.

- Finition des parois externes : Polir et ajuster les parois pour une restauration optimale.

- Procédures finales : Nettoyage, inspection et scellement de la préparation.

Dans des conditions particulières, ces séquences peuvent être modifiées.

Forme du contour et profondeur initiale

Définition

La forme du contour consiste à :

- Placer les bords de la préparation à leur position finale, sauf pour la finition des parois et des bords de l’émail.

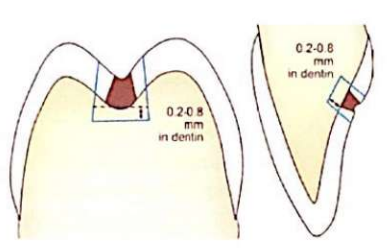

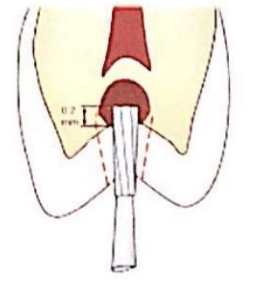

- Maintenir une profondeur initiale de 0,2 à 0,8 mm dans la dentine.

- Définir les limites externes des préparations.

Facteurs influençant la forme du contour et la profondeur initiale

- Extension de la lésion carieuse : Détermine l’ampleur de la préparation.

- Proximité de la lésion avec d’autres défauts structurels profonds : Influence les limites de la préparation.

- Relation avec les dents adjacentes et opposées : Prend en compte l’occlusion et les contacts.

- Besoin d’esthétique : Impacte la conservation des tissus dentaires.

- Matériau de restauration : Influence les caractéristiques de la préparation.

Principes de la forme du contour

Avant de commencer, les contours doivent être visualisés pour accéder à la forme proposée. La forme du contour comprend :

- Forme du contour externe : Établie en premier pour placer les bords dans les tissus dentaires sains, tout en maintenant une profondeur de 0,2 à 0,8 mm dans la dentine.

- Forme du contour interne : Définit les relations entre les parois internes de la préparation.

Les principes suivants sont respectés :

- Élimination des structures dentaires affaiblies et friables.

- Retrait de tout émail miné.

- Incorporation de tous les défauts dans la préparation.

- Placement des bords pour permettre une bonne finition de la restauration.

L’extension prophylactique (selon G.V. Black) consiste à inclure les puits et fissures profonds adjacents dans la préparation.

Caractéristiques d’une forme de contour correcte

- Préservation de la force cuspidienne : Éviter les zones de contraintes élevées.

- Solidité de la crête marginale : Maintenir des marges robustes.

- Minimisation des extensions buccolinguales : Réduire l’ampleur de la préparation.

- Connexion des défauts proches : Si la distance entre deux défauts est inférieure à 0,5 mm, les relier.

- Limitation de la profondeur : Maintenir une profondeur de 0,2 à 0,8 mm dans la dentine.

- Biseautage : Appliquer si indiqué.

Préparation cavitaire de Classe I de Black

Forme de contour pour les lésions occlusales

- Élimination des défauts : Retirer toutes les parties défectueuses et étendre les bords jusqu’aux tissus sains.

- Retrait des lamelles d’émail non soutenues : Éliminer les bords fragiles.

- Connexion des sites proches : Si l’épaisseur d’émail entre deux sites est inférieure à 0,5 mm, les relier.

- Éviter les zones de contraintes : Ne pas terminer les bords dans des zones comme les cuspides.

- Inclusion des puits et fissures : Étendre la préparation pour inclure ceux non soutenus par la dentine.

- Limitation de la profondeur : Maintenir 0,2 mm dans la dentine, bien que la profondeur totale puisse atteindre 1,5 mm selon l’inclinaison des cuspides et l’épaisseur de l’émail.

- Facilitation de la restauration : Étendre la forme pour simplifier la préparation et la restauration.

Forme de contour externe

- Composée de courbes douces, lignes droites et angles arrondis.

- Élimination des saillies aiguës et irrégulières, fragiles et difficiles à restaurer.

- Retrait de l’émail non soutenu ou déminéralisé, susceptible de se fracturer.

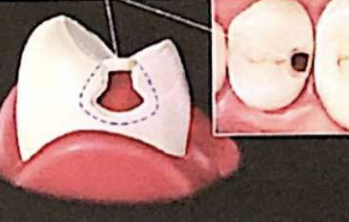

Forme de contour interne

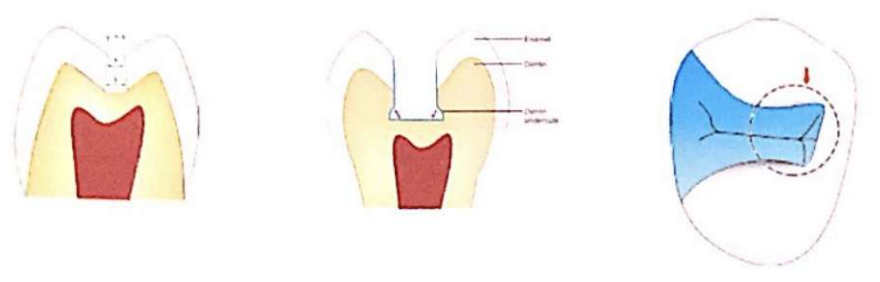

- Définit la relation entre les parois occlusales, de l’angle cavo-superficiel au plancher pulpaire.

- Éviter une perte inutile de structure dentaire.

- Ne pas placer le plancher en émail (fragile) mais en dentine (élastique).

- Maintenir une profondeur de 1,5 à 2,0 mm verticalement du bord cavo-superficiel au plancher pulpaire, avec 0,2 à 0,5 mm dans la dentine pour résister aux forces masticatoires.

Spécificités selon les dents

Prémolaires maxillaires

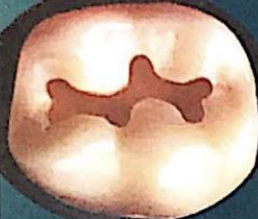

- Cavité en forme de nœud papillon.

Prémolaires mandibulaires

- Englober le sillon lingual (s’il existe) dans la fossette marginale distale pour éviter de fragiliser la crête marginale.

Molaires mandibulaires

- Englober le sillon mésio-distal jusqu’aux fossettes marginales, avec ébauche de queues d’arondes pour :

- Extension prophylactique.

- Rétention.

- Inclure les sillons secondaires inter-cuspidiens vestibulaires et linguaux (à mi-hauteur de la cuspide).

Molaires supérieures

- Anatomie particulière : Le pont d’émail peut être atteint ou non par la carie.

- Cas 1 : Deux cavités de part et d’autre du pont d’émail :

- Cavité mésiale en forme de croissant à concavité vestibulaire.

- Cavité distale plus petite à concavité palatine.

- Cas 2 : Grande cavité occlusale : Suppression du pont d’émail.

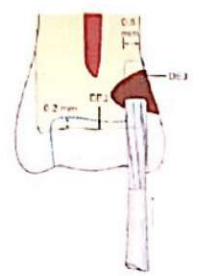

Sur incisives et canines

Caractéristiques

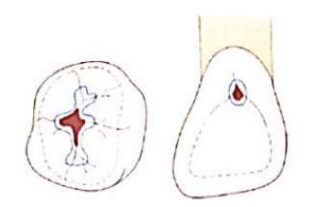

- Cavité en forme de puits à parois arrondies.

- Axe oblique par rapport à l’axe de la dent.

- Fond plat, oblique à l’axe de la dent.

- Stabilité assurée par le fond plat.

- La cavité est rétentive grâce à ses dimensions en forme de puits et n’est pas soumise aux forces de mastication.

- Pour les cavités larges, un élargissement du fond est réalisé à l’aide d’une fraise cône renversé.

Forme de contour pour les lésions de surface lisse

Forme de contour pour les caries proximales (Classes II, III et IV)

Forme de contour des lésions de Classe II

Les préparations de Classe II varient selon la morphologie, l’anatomie et l’étendue de la carie. Cependant, certaines caractéristiques sont communes à toutes les préparations de Classe II.

Facteurs affectant la forme des préparations proximales

- Étendue de la carie : Principalement située autour des zones de contact. Les parois vestibulaires et linguales de la boîte proximale sont maintenues dans des zones d’auto-nettoyage.

- Dimensions de la zone de contact : Une zone de contact plus petite (surfaces proximales convexes) entraîne une extension minimale vers les embrasures.

- Relation avec la dent adjacente : Influence l’accès et les extensions.

- Indice de carie du patient : Un indice élevé nécessite des extensions plus importantes dans les zones d’auto-nettoyage.

- Âge du patient : Impacte la position des marges par rapport à la gencive.

- Position de la gencive : Détermine si les marges sont supra- ou sous-gingivales.

- Alignement des dents et forces masticatoires : Les dents bien alignées nécessitent moins d’extensions vestibulo-linguales.

- Exigences esthétiques : Peuvent limiter l’extension pour préserver l’apparence.

Protocole de préparation

- Accès direct à la face proximale : Possible si la dent adjacente est absente, permettant une vue de la lésion et le passage des instruments.

- Accès occluso-proximal : Utilisé lorsque l’accès direct n’est pas possible.

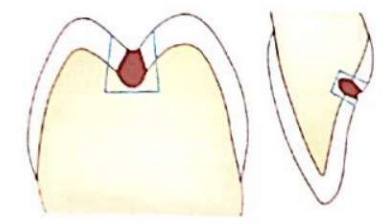

- Absence d’accès occlusal : La préparation de Classe II comprend un segment occlusal et un segment proximal.

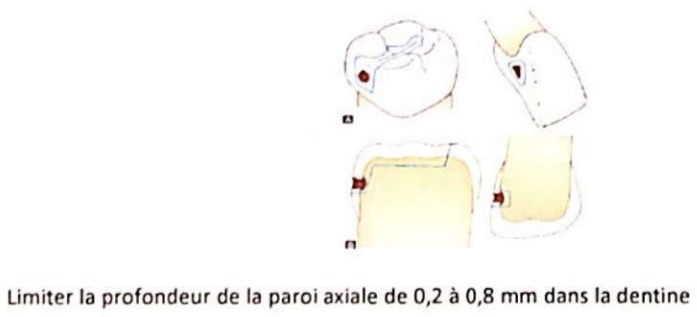

Règles d’élaboration de la forme de contour proximale

- Étendre les bords jusqu’à atteindre une structure dentaire saine.

- Retirer toutes les tiges d’émail non soutenues et prolonger les bords pour faciliter la restauration.

- Limiter la profondeur de la paroi axiale à 0,2 à 0,8 mm dans la dentine.

- Placer le bord cervical apicalement au point de contact, mais occlusal au rebord gingival, à 0,5 mm de la dent adjacente.

Caractéristiques spécifiques

- Cavité occlusale : Préparée avec un plancher pulpaire plat, à 0,5 mm de la jonction émail-dentine, avec des parois opposées parallèles. La fraise à fissure plate est positionnée perpendiculairement au plancher pulpaire et étendue vers la crête marginale proximale.

- Largeur de l’isthme : Réduite au minimum, ne dépassant pas 1/4 de la distance inter-cuspidienne ou 1,0 à 1,5 mm.

- Charges masticatoires : Une largeur vestibulo-linguale minimale est maintenue pour les fortes charges masticatoires.

Forme de contour des lésions de Classe V

- La cavité est préparée jusqu’à atteindre une structure dentaire saine dans toutes les directions : occlusale, gingivale, mésiale et distale.

Facteurs influençant la forme de contour externe

- Santé et position de la gencive :

- Chez les jeunes patients, les marges sont souvent sous-gingivales, recouvertes par la gencive.

- Chez les patients plus âgés avec récession gingivale, les marges peuvent être supra-gingivales.

- Forces masticatoires et contacts occlusaux : Les habitudes alimentaires et les contacts anormaux influencent la planification.

- Contour des surfaces buccales/linguales : La forme de la surface dentaire guide la préparation.

- Hygiène bucco-dentaire : Les habitudes de brossage et la qualité de la brosse impactent les extensions.

- Extensions mésiales et distales : Placées dans les zones d’auto-nettoyage.

- Profondeur de la paroi axiale : Maintenue à 0,2 à 0,5 mm à l’intérieur de la jonction émail-dentine. Pour les caries cémentaires, la profondeur dans la dentine est plus faible.

- Forme de la paroi axiale : Suit le contour extérieur de la dent (courbée sur les côtés buccaux, droite sur les côtés linguaux).

Forme de rétention primaire

Définition

La forme de rétention primaire est la configuration de la préparation dentaire qui résiste au déplacement ou au retrait de la restauration sous l’effet des forces masticatoires (soulèvement et basculement). Elle est souvent liée à la forme de résistance, car elles partagent des caractéristiques similaires.

Facteurs affectant la forme de rétention

- Contraintes masticatoires : Intensité des forces exercées sur la restauration.

- Épaisseur de la restauration : Influence la solidité.

- Surface exposée aux forces masticatoires : Une plus grande surface nécessite une rétention accrue.

- Quantité de structure dentaire restante : Impacte la capacité de rétention.

- Type de matériau de restauration : Détermine les caractéristiques spécifiques de la rétention.

Rétention pour les restaurations à l’amalgame

- Convergence occlusale : Les parois dentinaires convergent de 2 à 5 % vers la surface.

- Contre-dépouille légère : Réalisée dans la dentine près de la paroi pulpaire.

- Conservation des crêtes marginales : Renforce la rétention.

- Queue d’aronde occlusale : Augmente la rétention mécanique.

Forme de résistance primaire

Définition

La forme de résistance primaire est la configuration des parois de la préparation permettant à la dent et à la restauration de résister, sans fracture, aux contraintes des forces masticatoires, principalement le long de l’axe de la dent.

Caractéristiques de la forme de résistance

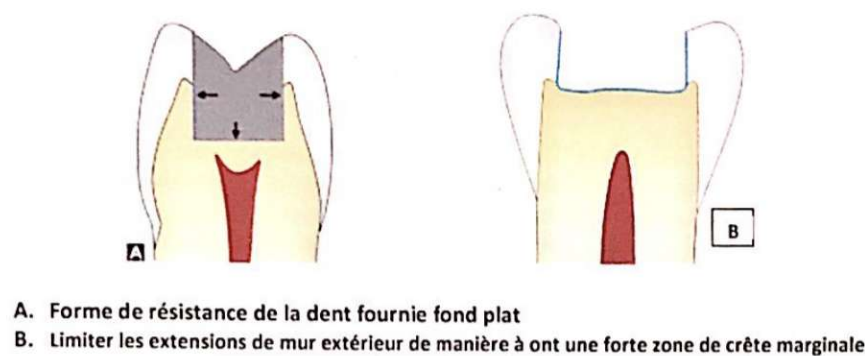

- Préparation en forme de boîte : Offre une structure robuste.

- Plancher pulpaire et gingival plat : Résiste aux forces occlusales sans déplacement.

- Épaisseur adéquate du matériau : Adaptée à la résistance à la compression et à la traction (ex. : 1,5 mm minimum pour l’amalgame à haute teneur en cuivre).

- Préparations de Classe IV : Prendre en compte l’étroitesse vestibulo-linguale des dents antérieures.

- Restriction des extensions externes : Assure des crêtes marginales fortes avec un support dentinaire suffisant.

- Inclusion des structures affaiblies : Évite les fractures sous les forces masticatoires.

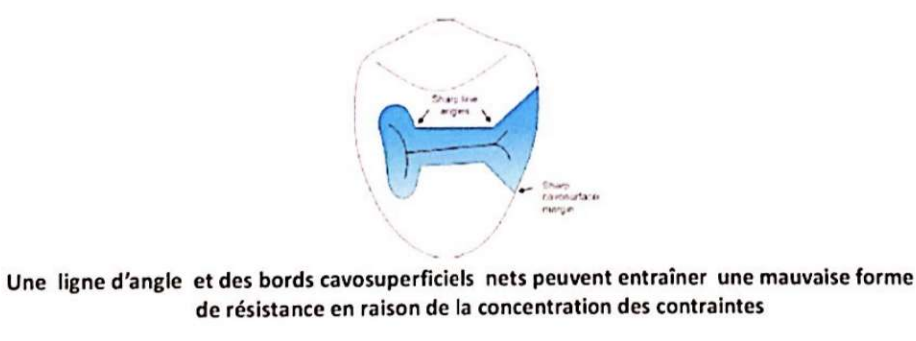

- Arrondissement des angles internes : Réduit la concentration des contraintes.

- Recouvrement des cuspides : Envisagé si nécessaire pour renforcer la résistance.

Éléments à éviter

- Lignes d’angle et bords cavo-superficiels nets : Peuvent entraîner une concentration des contraintes et une mauvaise résistance.

Forme de convenance

Définition

La forme de convenance est la configuration qui facilite la visibilité, l’accessibilité et la facilité d’utilisation pendant la préparation et la restauration de la dent.

Caractéristiques

- Extension des parois : Les parois distales, mésiales, faciales ou linguales doivent être suffisamment étendues pour accéder à la partie la plus profonde de la préparation.

- Adaptation au matériau : Le bord cavo-superficiel est ajusté pour faciliter l’adaptation marginale du matériau de restauration.

- Accès occlusal pour Classe II : Utilisé pour des raisons de commodité.

- Dégagement proximal : Nécessaire pour les préparations de Classe II par rapport à la dent adjacente.

- Préparation des tunnels pour Classe II : Les caries proximales sont abordées par un tunnel depuis la surface occlusale, terminant sur la lésion proximale sans couper la crête marginale.

Étapes finales de la préparation dentaire

Examen de la préparation

Après les étapes initiales, la dent préparée est soigneusement examinée. Pour les restaurations conservatrices, la dent est généralement prête pour la restauration après quelques procédures finales (vernissage, mordançage, collage, etc.). Pour les restaurations étendues, des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires.

Élimination des défauts restants

- Retirer toute fissure, puits d’émail, dentine infectée ou ancien matériau de restauration.

- Éliminer la structure dentaire cariée après l’établissement des contours externes.

- Retirer la dentine infectée, même en cas d’exposition pulpaire, qui est traitée en conséquence.

- Pour une petite lésion carieuse isolée, effectuer une préparation conservatrice, laissant une zone concave et arrondie dans la paroi.

Protection pulpaire

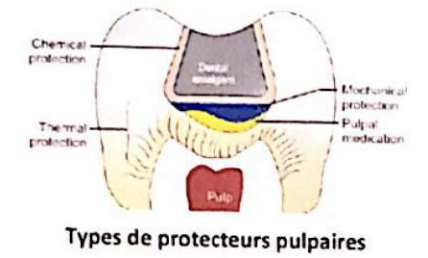

Importance

La protection pulpaire est cruciale pour éviter les lésions pulpaires dues à :

- La production de chaleur pendant la préparation.

- Les matériaux de restauration irritants.

- Les courants galvaniques (obturations métalliques différentes).

- Les forces masticatoires excessives transmises à la dentine.

- La pénétration de micro-organismes via des microfuites.

Méthodes

- Utilisation de liners, vernis ou bases selon l’épaisseur de dentine restante et le type de matériau de restauration.

Procédures finales : nettoyage, inspection et scellement

Débridement

- Nettoyer les parois, fonds et bords de la préparation pour éliminer les débris d’émail et de dentine.

- Éviter les microfuites, qui peuvent causer des caries secondaires.

Séchage

- Réalisé à l’aide d’air, de boulettes de coton sèches ou de nettoyants commerciaux.

- Éviter la déshydratation des dents par un usage excessif d’air ou d’air chaud.

Inspection et scellement

- Vérifier l’intégrité de la préparation avant la mise en place des matériaux de restauration.

- Procéder au scellement pour assurer une adaptation optimale.

Préparation cavitaire des classes de Black (odontologie conservatrice et endodontie)

Voici une sélection de livres:

- “Orthodontie de l’enfant et de l’adulte” par Marie-José Boileau

- Orthodontie interceptive Broché – Grand livre, 24 novembre 2023

- ORTHOPEDIE DENTO FACIALE ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE

- Orthopédie dento-faciale en dentures temporaire et mixte: Interception précoce des malocclusions Broché – Illustré, 25 mars 2021

- Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie

- Guide d’odontologie pédiatrique: La clinique par la preuve

- Orthodontie linguale (Techniques dentaires)

- Biomécanique orthodontique

- Syndrome posturo-ventilatoire et dysmorphies de classe II, Bases fondamentales: ORTHOPÉDIE ET ORTHODONTIE À L’USAGE DU CHIRURGIEN-DENTISTE

[…] arcades sont divisées en trois secteurs : un secteur antérieur et deux latéraux. La courbe d’arcade […]