Pathologies des Dents Temporaires

Pathologies des Dents Temporaires : Guide Complet pour Parents et Professionnels de Santé

Introduction : Pourquoi la santé des dents de lait est cruciale ?

Les dents temporaires, aussi appelées dents de lait ou dents lactéales, jouent un rôle fondamental dans le développement de l’enfant. Bien qu’elles soient destinées à tomber, leur santé influence directement la croissance des dents définitives, la mastication, le développement du langage et l’estime de soi.

Saviez-vous que près de 60% des enfants de 6 ans présentent au moins une dent cariée ? Cette statistique alarmante souligne l’importance d’une surveillance régulière et d’une prévention efficace dès le plus jeune âge.

Ce guide complet vous présente les principales pathologies affectant les dents temporaires, leurs symptômes, leurs complications et les solutions thérapeutiques disponibles.

Pathologies Non Carieuses et Non Traumatiques

Anomalies d’Éruption : Quand les Dents Arrivent Trop Tôt ou Trop Tard

Éruption Précoce

L’éruption précoce concerne principalement les incisives centrales inférieures. Dans de rares cas, un ou deux incisives peuvent être présentes dès la naissance, ce qu’on appelle des “dents néonatales”.

Points à retenir :

- Cela touche environ 1 nouveau-né sur 2000 à 3000

- Ces dents peuvent causer des difficultés d’allaitement

- Une consultation précoce chez le pédodontiste est recommandée

Éruption Retardée

On parle de retard d’éruption lorsque les dents apparaissent avec plus de 12 mois de retard par rapport au calendrier normal. Ce retard peut être lié à plusieurs facteurs : génétiques, nutritionnels ou médicaux.

Âges normaux d’éruption :

- Incisives centrales inférieures : 6-10 mois

- Incisives centrales supérieures : 8-12 mois

- Premières molaires : 13-19 mois

- Canines : 16-22 mois

- Deuxièmes molaires : 25-33 mois

Accidents de Dentition : Les Désagréments de la Poussée Dentaire

La poussée dentaire peut s’accompagner de divers symptômes qui inquiètent souvent les parents. Ces manifestations se classent en trois catégories.

🔹 Accidents Locaux

Le prurit gingivo-dentaire est le symptôme le plus courant. L’enfant ressent une démangeaison au niveau de la gencive, ce qui l’incite à mordiller des objets. Si une suppuration apparaît, il peut s’agir d’une péri-coronarite, pathologie douloureuse nécessitant une consultation.

Conseils pratiques :

- Proposer des anneaux de dentition réfrigérés

- Masser doucement les gencives avec un doigt propre

- Éviter les gels anesthésiants sans avis médical

🔹 Accidents Régionaux

L’irritation du nerf trijumeau pendant l’éruption dentaire peut provoquer plusieurs symptômes :

- Écoulement nasal (hydrorrhée nasale)

- Rougeur des joues (érythrose jugale)

- Larmoiement

- Hypersalivation importante

Ces symptômes sont généralement temporaires et bénins.

🔹 Accidents Généraux

Certains enfants peuvent présenter des manifestations plus générales :

- Fièvre modérée pendant 2 à 3 jours (ne dépassant généralement pas 38,5°C)

- Bronchite dite “dentaire” (bien que ce lien reste débattu)

- Troubles digestifs légers (diarrhée, selles molles)

⚠️ Important : Une fièvre élevée ou persistante n’est jamais due uniquement à la poussée dentaire et nécessite une consultation médicale.

Anomalies de Nombre et de Morphologie

Anomalies de Nombre : Trop ou Pas Assez de Dents

Anodontie Totale

Cette anomalie rare, d’origine héréditaire, empêche la formation complète des germes dentaires. Elle est souvent associée à des syndromes génétiques comme la dysplasie ectodermique.

Prise en charge :

- Suivi multidisciplinaire (pédodontiste, orthodontiste, généticien)

- Solutions prothétiques précoces pour préserver la fonction masticatoire

- Accompagnement psychologique de l’enfant et de la famille

Hypodontie (Oligodontie)

L’hypodontie désigne l’absence partielle de groupes de dents. Elle affecte environ 3 à 10% de la population selon les études, avec une prédominance féminine.

Dents les plus fréquemment absentes :

- Incisives latérales supérieures

- Deuxièmes prémolaires inférieures

- Troisièmes molaires (dents de sagesse)

Hyperdontie : Les Dents Surnuméraires

Les dents surnuméraires s’observent dans environ 1 à 4% des cas, le plus souvent en position médiane (entre les deux incisives centrales supérieures). On les appelle alors “mésiodens”.

Complications possibles :

- Retard d’éruption des dents permanentes

- Malpositions dentaires

- Formation de kystes

- Nécessité d’extraction chirurgicale dans certains cas

Anomalies de Volume et de Forme

Macrodontie et Microdontie

La macrodontie (dents anormalement grandes) touche fréquemment les incisives centrales. Elle peut être isolée ou associée à certains syndromes.

La microdontie (dents anormalement petites) est particulièrement fréquente chez les enfants atteints de trisomie 21, affectant jusqu’à 35 à 55% d’entre eux.

Anomalies de Conformation

Dilacération corono-radiculaire : Cette anomalie se caractérise par un mauvais alignement de la racine par rapport à l’axe de la couronne. Elle peut compliquer les futurs traitements dentaires et nécessiter une surveillance radiologique régulière.

Gémination : Il s’agit d’une tentative avortée d’un germe dentaire de se diviser, résultant en une dent à couronne double mais avec une seule racine.

Anomalies de Teinte : Dyschromies Dentaires

Les dyschromies, ou changements de couleur des dents, peuvent avoir des origines diverses et affecter l’esthétique du sourire de l’enfant.

Dyschromies d’Origine Génétique

Les ictères néonataux sévères peuvent laisser des traces permanentes sur l’émail des dents temporaires, donnant une teinte jaunâtre ou verdâtre aux dents.

Dyschromies Acquises

Dyschromies Pathologiques

Elles résultent principalement de :

- Caries dentaires (coloration brunâtre ou noire)

- Traitements endodontiques (dévitalisation)

- Nécrose pulpaire (coloration grisâtre)

Dyschromies Médicamenteuses : L’Effet des Tétracyclines

⚠️ Alerte médicamenteuse : Les tétracyclines administrées à la femme enceinte (à partir du 4ème mois de gestation) et au jeune enfant jusqu’à l’âge de 8 ans provoquent des colorations disgracieuses et définitives.

Caractéristiques :

- Coloration jaune, grise ou brunâtre

- Fluorescence sous lumière UV

- Bandes horizontales sur les dents

- Indélébile et permanente

C’est pourquoi ces antibiotiques sont désormais contre-indiqués chez la femme enceinte et l’enfant de moins de 8 ans.

Fluorose Dentaire

La fluorose résulte d’un apport excessif de fluor pendant la formation des dents. L’émail devient :

- Terne, sans éclat

- Opaque avec des taches blanchâtres irrégulières

- Hyperminéralisé en surface

Formes cliniques :

- Forme légère : fines stries blanches

- Forme modérée : taches crayeuses étendues

- Forme sévère : coloration brune avec altération structurelle

Prévention : Respecter les doses recommandées de fluor selon l’âge et la concentration en fluor de l’eau du robinet.

Anomalies de Structure de l’Émail

Anomalies Acquises

Hypoplasies Partielles de l’Émail

Très fréquentes, ces anomalies se manifestent par des zones où l’émail est absent ou insuffisamment formé. Bien que les dents temporaires soient moins touchées que les dents définitives, ces lésions peuvent fragiliser les dents.

Causes principales :

- Traumatismes pendant la formation dentaire

- Infections néonatales

- Carences nutritionnelles

- Prématurité

- Fièvre élevée pendant la petite enfance

Anomalies Héréditaires de l’Émail

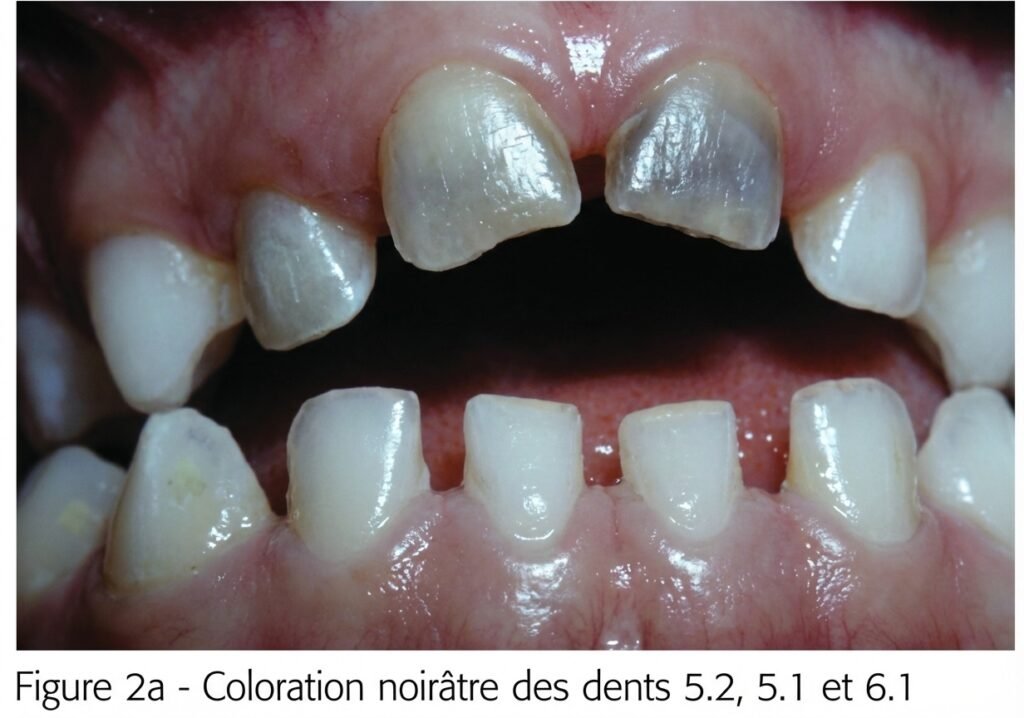

Mélanodontie Infantile de Beltrami-Romieu

Cette pathologie héréditaire rare apparaît chez l’enfant à partir de 12 mois. Elle se caractérise par une dissolution progressive de l’émail qui se détache par plaques.

Évolution clinique :

- Apparition de petites plaques d’émail qui se détachent

- Noircissement progressif des zones atteintes

- Destruction complète ne laissant que des chicots

- Les incisives supérieures sont généralement les premières touchées

Impact : Cette pathologie nécessite une prise en charge précoce pour préserver la fonction masticatoire et l’esthétique.

Amélogénèse Imparfaite

Maladie héréditaire touchant toutes les dents, l’amélogénèse imparfaite présente plusieurs formes cliniques :

Type hypoplasique : L’émail est de faible épaisseur mais de dureté normale.

Type hypominéralisé : L’émail est mou, friable et se détériore rapidement. La minéralisation est perturbée, rendant les dents extrêmement sensibles.

Type hypomature : L’émail a une épaisseur normale mais une faible dureté.

Conséquences :

- Sensibilité dentaire importante

- Usure rapide des dents

- Risque carieux élevé

- Impact esthétique majeur

Autres Causes d’Anomalies de l’Émail

Rachitisme : Cette carence en vitamine D peut laisser des séquelles importantes sur l’émail, avec des zones d’hypoplasie et de décoloration.

Fentes labio-palatines : L’émail des enfants porteurs de ces malformations présente fréquemment des anomalies structurelles, particulièrement au niveau des dents adjacentes à la fente.

Anomalies de Structure de la Dentine

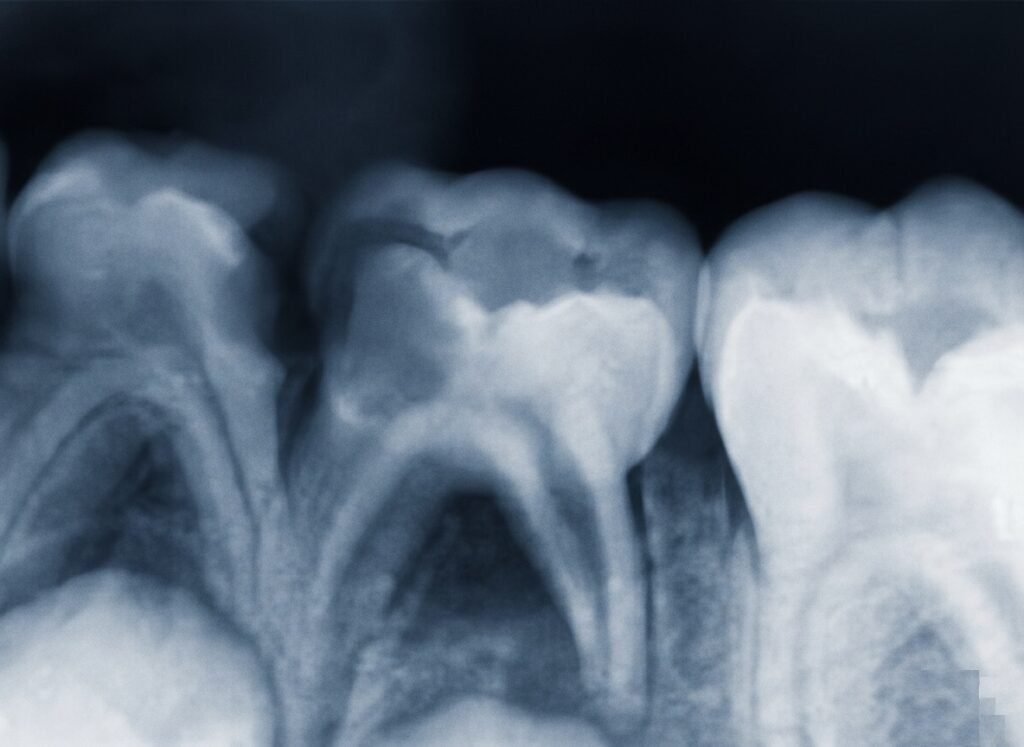

Dentinogénèse Imparfaite (Dysplasie de Capdepont)

Cette maladie héréditaire affecte les deux dentures (temporaire et permanente) et présente des caractéristiques cliniques très spécifiques.

Aspect clinique :

- Couleur “sucre d’orge” orangé caractéristique

- Dents translucides et opalescentes

- Émail presque absent (quelques îlots très minces)

- Usure excessivement rapide de toutes les couronnes

Aspect radiologique :

- Image en “battant de cloche”

- Couronne globuleuse due à une striction corono-radiculaire

- Racine grêle causée par l’hypoplasie dentinaire

- Oblitération progressive de la chambre pulpaire

Prise en charge :

- Protection précoce des dents par couronnes pédodontiques

- Suivi régulier tous les 3 à 6 mois

- Réhabilitation complète souvent nécessaire

- Conseil génétique pour la famille

Pathologies Carieuses des Dents Temporaires

Particularités des Dents Temporaires Face à la Carie

Les dents de lait présentent des caractéristiques qui les rendent particulièrement vulnérables à la carie.

Facteurs de Risque Spécifiques chez l’Enfant

Facteurs salivaires :

- Concentration salivaire en anticorps et enzymes protectrices moins importante

- Flux salivaire plus faible

- Clairance buccale des sucres ralentie

- Capacité tampon de la salive réduite

Caractéristiques anatomiques des dents temporaires :

- Émail et dentine plus minces : L’émail mesure environ 1 mm d’épaisseur (contre 2,5 mm pour une dent permanente). Cette finesse explique la progression rapide de la carie vers la pulpe.

- Chambre pulpaire volumineuse : La pulpe occupe un volume proportionnellement plus important, ce qui accélère l’atteinte pulpaire lors d’une carie.

- Canaux pulpo-parodontaux : Ces communications entre le plancher pulpaire et la zone inter-radiculaire facilitent la propagation des infections.

- Complexe dentino-pulpaire spécifique :

- Tubuli dentinaires plus larges

- Vascularisation pulpaire plus importante

- Dentine moins épaisse

- Sensibilité moindre aux stimuli douloureux (densité nerveuse réduite)

Conséquence pratique : Une carie apparemment superficielle peut rapidement atteindre la pulpe, d’où l’importance d’une détection et d’un traitement précoces.

Manifestations Cliniques de la Carie

Localisation Préférentielle selon l’Âge

Avant 5 ans :

- Face occlusale des molaires (localisation la plus fréquente)

- Molaires mandibulaires > molaires maxillaires

- Deuxièmes molaires plus susceptibles que les premières

- Surfaces proximales généralement épargnées (pas encore de contacts)

Après 5 ans :

- Augmentation des caries proximales (contacts établis)

- Face distale de la 2ème molaire temporaire vulnérable après l’éruption de la 1ère molaire permanente

Dents fréquemment épargnées :

- Canines

- Incisives mandibulaires

- Toutes les dents mandibulaires sauf les molaires

Formes Cliniques de la Carie

Le diagnostic différentiel entre carie évolutive et carie arrêtée repose sur 6 critères cliniques et radiologiques essentiels.

1️⃣ Carie Évolutive

Caractéristiques :

- Progression rapide vers le complexe pulpaire

- Localisation : faces proximales des molaires, canines et incisives

- Évolution fréquente vers la nécrose pulpaire

- Absence de dentine réactionnelle

- Dentine ramollie à l’examen à la sonde

Syndrome du Septum :

Ce syndrome particulier mérite une attention spéciale. Il se manifeste par une douleur vive après les repas, causée par la compression de la papille inter-dentaire lors du tassement alimentaire.

Signes caractéristiques :

- Douleur localisée, exacerbée par l’alimentation

- Caries proximales doubles (distale de la 1ère molaire + mésiale de la 2ème molaire)

- Soulagement par les antalgiques classiques

- Risque d’évolution vers la nécrose

2️⃣ Carie Arrêtée

Caractéristiques :

- Localisation : faces occlusales des molaires, faces vestibulaires et proximales des incisives et canines

- Présence de dentine réactionnelle

- Dentine dure, lisse, brillante

- Couleur variable : jaune, marron ou noire

- Absence totale de sensibilité (froid, chaud, sonde)

Particularité : Cette forme de carie ne nécessite pas toujours de traitement invasif si elle reste stable et asymptomatique.

🍼 Syndrome du Biberon : Une Pathologie Évitable

La carie du biberon, ou syndrome du biberon, représente une forme particulièrement agressive de caries multiples. Elle touche généralement les enfants de plus de 12 mois.

Facteurs Étiologiques

Trois facteurs principaux :

- Consommation excessive et répétée d’hydrates de carbone :

- Biberon de lait sucré au coucher ou pendant la sieste

- Eau sucrée ou jus de fruit en biberon

- Sucette trempée dans du miel ou du sirop

- Sirops médicamenteux pédiatriques fréquents

- Infection par Streptococcus mutans :

- Colonisation précoce de la cavité buccale

- Transmission souvent d’origine maternelle

- Persistance d’habitudes alimentaires inadaptées :

- Endormissement systématique avec biberon

- Allaitement à la demande prolongé la nuit sans hygiène

- Grignotage sucré fréquent

Processus Pathologique en 3 Étapes

Étape 1 : Colonisation par les streptocoques mutans

Étape 2 : Multiplication intense et accumulation des bactéries due à la consommation fréquente de substrats cariogènes

Étape 3 : Déminéralisation rapide et cavitation de l’émail (caries rampantes)

Les 4 Stades Cliniques

Stade 1 – Atteinte Initiale (10-20 mois)

Localisation : Dents antérieures maxillaires

Aspect clinique :

- Zone de déminéralisation blanche, opaque

- Localisation cervicale (près de la gencive)

- Parfois sur les faces proximales

⚠️ C’est le moment idéal pour intervenir !

Stade 2 – Atteinte Dentinaire (16-24 mois)

Progression :

- Lésions carieuses plus prononcées

- Dentine atteinte avec coloration jaune-brun

- Sensibilité au froid apparente

- Inquiétude croissante des parents

Extension :

- Premières molaires maxillaires : lésions initiales (zones cervicales et proximales)

Stade 3 – Atteinte Profonde (20-36 mois)

Gravité accrue :

- Lésions importantes et profondes des incisives maxillaires

- Irritations pulpaires fréquentes

- Douleurs à la mastication, boisson et brossage

- Douleurs spontanées nocturnes prolongées

Extension systématique :

- Premières molaires maxillaires au stade 2

- Premières molaires mandibulaires et canines maxillaires au stade 1

Stade 4 – Atteinte Traumatique (30-48 mois)

Complications majeures :

- Fracture des couronnes des incisives maxillaires

- Destruction amélo-dentinaire complète

- Nécroses pulpaires fréquentes

- Douleurs pulpaires intenses

Extension généralisée :

- Premières molaires maxillaires au stade 3

- Deuxièmes molaires et canines maxillaires au stade 2

- Premières molaires mandibulaires au stade 2

Prévention du Syndrome du Biberon

Conseils pratiques pour les parents :

✅ À FAIRE :

- Arrêter le biberon au coucher dès 12-18 mois

- Proposer uniquement de l’eau dans le biberon nocturne si nécessaire

- Brosser les dents après chaque biberon de lait

- Nettoyer les gencives dès les premiers mois

- Consulter un pédodontiste dès l’apparition des premières dents

❌ À ÉVITER :

- Biberon de lait sucré ou de jus au coucher

- Sucette trempée dans du miel ou du sirop

- Endormissement systématique avec biberon

- Grignotage sucré entre les repas

- Partage de la cuillère parent-enfant (transmission bactérienne)

⚠️ Complications de la Carie Non Traitée

Syndrome du Septum

Cette forme particulière touche le septum inter-dentaire et résulte d’un mauvais point de contact interdentaire.

Diagnostic clinique :

Signes subjectifs :

- Douleur vive localisée

- Exacerbation lors des repas

- Soulagement par antalgiques classiques

Signes cliniques :

- Caries proximales (surtout 2ème molaire)

- Carie évolutive de faible épaisseur

- Papille inter-dentaire enflammée et congestive

- Tests thermiques et percussions peu informatifs

Signes radiologiques :

- Cavitations carieuses proximales confirmées

- Épaississement ligamentaire discret possible

- Intégrité osseuse généralement préservée

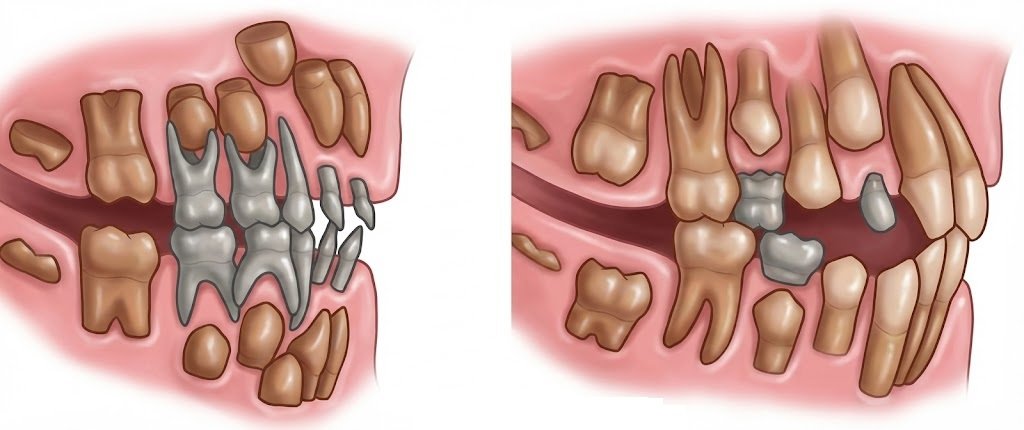

Atteinte de la Furcation

La furcation (zone entre les racines des molaires) constitue une zone de complications infectieuses fréquentes, mettant en danger le germe de la dent permanente sous-jacente.

Importance clinique :

- Pathologie parodontale difficile à traiter

- Raison majeure d’extraction des molaires temporaires

- Risque de dommages au germe permanent

Examen clinique :

- Abcès gingival proche de l’attache épithéliale

- Possibilité de pathologie parodontale indépendante (erreur diagnostique fréquente)

Évaluation nécessaire :

- État pulpaire (vitalité ou nécrose)

- Présence ou non d’un syndrome du septum

- État parodontal et stade de résorption physiologique

Diagnostic radiologique :

- Disparition complète de l’os inter-radiculaire

- Image claire dans la furcation

Complications sur le Germe de la Dent Permanente

Les pathologies pulpaires non traitées peuvent avoir des conséquences graves sur la dent définitive en formation :

Complications possibles :

- Péricoronarites (inflammation autour du germe)

- Hypoplasies (défauts de formation de l’émail)

- Dyschromies (colorations anormales)

- Arrêt ou retard de développement

- Formation de kystes folliculaires

💡 C’est pourquoi il est essentiel de traiter les dents de lait même si elles vont tomber !

Pathologies Pulpaires : Les Pulpopathies

Particularités de la Douleur chez l’Enfant

Contrairement aux adultes, la douleur liée à la pulpite est généralement de très courte durée chez l’enfant et cède aux antalgiques habituels. Résultat : l’enfant consulte rarement pour cette pathologie spécifiquement.

⚠️ Attention : Une douleur aiguë et pulsatile est souvent l’expression d’un syndrome du septum plutôt qu’une vraie pulpite.

Classification Clinique selon Kunzel

Pulpite Séreuse

Caractéristiques :

- Cavité profonde avec chambre pulpaire fermée

- Douleur transitoire provoquée par pression et sucre

- L’enfant peut identifier la dent causale

Pronostic : Favorable si traitement rapide

Pulpite Purulente

Caractéristiques :

- Cavité profonde avec dentine ramollie jusqu’à la chambre pulpaire

- Douleurs spontanées, localisées ou irradiantes

- Intensification nocturne

- Soulagement à l’ouverture de la chambre pulpaire

Urgence : Traitement nécessaire rapidement

Pulpite Ulcéreuse Chronique

Caractéristiques :

- Communication entre cavité carieuse et chambre pulpaire

- Douleur au sondage

- Douleur à la mastication

Évolution : Risque de nécrose si non traitée

Pulpite Chronique Granulomateuse (Polype Pulpaire)

Caractéristiques :

- Destruction importante de la couronne

- Proliférations hyperplasiques du tissu conjonctif pulpaire

- Polype pulpaire unique comblant parfois la chambre

- Symptomatologie pauvre

- Douleur principalement à la mastication

Particularité : Aspect spectaculaire mais souvent peu douloureux

Nécrose Pulpaire

C’est la pathologie la plus fréquente d’une dent temporaire cariée non soignée.

Caractéristiques :

- Le plus souvent indolore (d’où le danger !)

- Fait suite à l’atteinte pulpaire non traitée

- Peut être partielle ou totale sur les dents pluri-radiculées

- Pathologie mixte possible (signes de nécrose + inflammation)

Conséquences :

- Infections récurrentes

- Abcès

- Atteinte du germe permanent

- Extraction parfois nécessaire

Pathologies Périapicales : Parodontites Apicales

Forme Aiguë : L’Urgence Dentaire

Signes cliniques importants :

- Antécédents de douleurs vives, spontanées, pulsatiles

- Douleurs répétitives (contrairement au syndrome du septum)

- Adénopathie fréquente (ganglions)

- Altération de l’état général (fièvre, fatigue)

- Mobilité dentaire à la palpation

Signes radiologiques :

- Plus fréquente sur molaires temporaires au stade II (rhizalyse débutante)

- Image de résorption osseuse péri-apicale possible

Décision thérapeutique :

La conservation de la dent est envisageable si : ✅ Bon état général de l’enfant ✅ Cavité buccale assainie (pas de foyers infectieux multiples) ✅ Reconstitution coronaire durable possible ✅ Coopération de l’enfant

Sinon → Extraction nécessaire

Forme Chronique : L’Infection Silencieuse

Plus fréquente au stade III de la dent temporaire (rhizalyse avancée), cette forme évolue à bas bruit.

Signes subjectifs :

- Comparables au syndrome du septum

- Gêne plutôt que douleur franche

Signes cliniques :

- Destruction coronaire souvent importante

- Papilles inter-dentaires congestionnées et hyperplasiques

- Parulie possible, distante de l’attache épithéliale

- Tests cliniques peu contributifs

- Mobilité variable

- Palpation vestibulaire évocatrice de destruction osseuse

Signes radiologiques diagnostiques :

- Absence de radio-opacité de l’os alvéolaire

- Disparition de l’architecture inter-radiculaire et inter-dentaire

- Étendue de la lésion bien visible

Traitement :

- Souvent extraction nécessaire

- Maintien d’espace parfois indiqué selon l’âge

Pathologies Traumatiques

Les traumatismes dentaires sont extrêmement fréquents chez l’enfant, touchant près de 30% des enfants avant 7 ans selon les études récentes.

Types de Traumatismes Dentaires

Les traumatismes dentaires chez l’enfant se classent en plusieurs catégories, chacune nécessitant une prise en charge spécifique.

Classification des Traumatismes

1. Fêlures

- Fracture incomplète de l’émail sans perte de substance

- Souvent invisibles à l’œil nu

- Détection par transillumination

- Surveillance recommandée

2. Fractures Simples

- Fracture de l’émail uniquement

- Ou fracture amélo-dentinaire sans exposition pulpaire

- Reconstitution esthétique possible

- Pronostic généralement favorable

3. Fractures Complexes

- Fracture avec exposition pulpaire

- Urgence thérapeutique (traitement dans les 24h)

- Risque de nécrose pulpaire élevé

- Nécessite un traitement endodontique

4. Fractures Corono-radiculaires

- Atteinte de la couronne et de la racine

- Pronostic souvent défavorable

- Extraction fréquemment nécessaire

5. Fractures Radiculaires

- Fracture située sur la racine uniquement

- Diagnostic radiologique obligatoire

- Pronostic variable selon la localisation

- Consolidation possible si immobilisation

6. Intrusion / Luxation Latérale

- Intrusion : Enfoncement de la dent dans l’alvéole

- Luxation latérale : Déplacement latéral de la dent

- Risque élevé de dommages au germe permanent

- Surveillance radiologique indispensable

7. Concussion / Subluxation

- Concussion : Choc sans mobilité ni déplacement

- Subluxation : Mobilité sans déplacement

- Tests de vitalité pulpaire nécessaires

- Suivi à long terme recommandé

8. Expulsion (Avulsion)

- Sortie complète de la dent de son alvéole

- ⚠️ IMPORTANT pour les dents temporaires : Ne JAMAIS réimplanter une dent de lait

- Risque d’ankylose et de dommage au germe permanent

- Maintien d’espace parfois nécessaire

Conduite à Tenir en Cas de Traumatisme

Actions immédiates :

- Rester calme et rassurer l’enfant

- Nettoyer la bouche délicatement à l’eau claire

- Appliquer du froid sur la zone traumatisée (réduire œdème et douleur)

- Consulter rapidement un pédodontiste (idéalement dans les 2 heures)

- Conserver la dent dans du lait ou du sérum physiologique si expulsion (pour examen)

⚠️ Ne jamais :

- Réimplanter une dent de lait expulsée

- Toucher la racine si la dent est tombée

- Utiliser de l’eau du robinet pour conserver la dent

- Attendre plusieurs jours avant de consulter

Complications des Traumatismes

Complications immédiates :

- Hémorragie gingivale

- Œdème et hématome

- Douleur intense

Complications à court terme (jours/semaines) :

- Nécrose pulpaire

- Changement de coloration (gris/noir)

- Infection

- Mobilité pathologique

Complications à long terme (mois/années) :

- Ankylose (fusion de la dent avec l’os)

- Résorption radiculaire

- Anomalies du germe permanent :

- Hypoplasie de l’émail

- Dilacération radiculaire

- Retard d’éruption

- Éruption ectopique

Suivi post-traumatique :

- Contrôle à 1 semaine

- Contrôle à 1 mois

- Contrôle à 3 mois

- Puis tous les 6 mois jusqu’à l’éruption de la dent permanente

👨⚕️ Prise en Charge Globale : Le Rôle du Pédodontiste

Importance des Contrôles Réguliers

L’enfant doit bénéficier de contrôles réguliers chez un pédodontiste dès l’apparition des premières dents, idéalement dès 1 an.

Fréquence recommandée :

- Avant 3 ans : Tous les 6 mois

- De 3 à 6 ans : Tous les 4 à 6 mois selon le risque carieux

- Après 6 ans : Tous les 6 mois minimum

Objectifs des contrôles : ✅ Intercepter précocement les pathologies ✅ Éviter les complications graves ✅ Éduquer parents et enfants à l’hygiène bucco-dentaire ✅ Dépister les anomalies de développement ✅ Prévenir plutôt que guérir

Défis de la Prise en Charge Pédiatrique

La prise en charge des jeunes enfants présente des défis spécifiques qui nécessitent une expertise particulière.

Difficultés Courantes

Problèmes de coopération :

- Peur du dentiste (odontophobie)

- Difficulté à rester immobile

- Communication limitée chez les tout-petits

- Compréhension variable selon l’âge

Complexité décisionnelle :

- Choix entre conservation et extraction

- Évaluation du rapport bénéfice/risque

- Prise en compte du développement futur

- Concertation avec les parents

Compétences Requises du Praticien

Expertise technique :

- Maîtrise des techniques restauratrices pédiatriques

- Connaissance approfondie de la physiologie dentaire infantile

- Adaptation des protocoles à la petite taille des dents

- Gestion des urgences pédiatriques

Compétences relationnelles :

- Psychologie de l’enfant

- Communication adaptée à chaque âge

- Patience et empathie

- Capacité à rassurer parents et enfants

Matériel spécialisé :

- Instruments adaptés à la taille pédiatrique

- Équipement de sédation consciente si nécessaire

- Matériaux biocompatibles spécifiques

Nouvelles Approches Thérapeutiques

L’évolution des techniques et des matériaux a considérablement élargi les possibilités thérapeutiques en odontologie pédiatrique.

Dentisterie Adhésive

La dentisterie adhésive occupe désormais une place centrale dans les restaurations pédiatriques.

Avantages :

- Préservation maximale des tissus sains

- Esthétique optimale

- Procédures moins invasives

- Meilleure acceptation par l’enfant

Applications :

- Restaurations en composite

- Scellement des sillons

- Réparation de fractures

- Collage de fragments dentaires

Techniques Minimalement Invasives

ART (Atraumatic Restorative Treatment) :

- Élimination manuelle de la carie

- Restauration avec ciments verre-ionomère

- Particulièrement utile chez les très jeunes enfants

Hall Technique :

- Scellement de la carie sous couronne préformée

- Évite l’excavation complète de la carie

- Excellent taux de succès clinique

Infiltration résineuse (Icon) :

- Traitement des caries initiales sans fraisage

- Arrêt de la progression carieuse

- Technique non invasive

Matériaux Innovants

Ciments bioactifs :

- Libération de fluor prolongée

- Stimulation de la reminéralisation

- Propriétés antibactériennes

Couronnes zircone pédiatriques :

- Esthétique supérieure aux couronnes métalliques

- Résistance excellente

- Biocompatibilité optimale

Conclusion : Prévention et Vigilance

Points Clés à Retenir

Les pathologies des dents temporaires sont diverses et peuvent avoir des conséquences importantes sur le développement bucco-dentaire de l’enfant. Voici les messages essentiels :

🎯 Messages Essentiels pour les Parents

1. Les dents de lait sont importantes Ne négligez jamais la santé des dents temporaires sous prétexte qu’elles vont tomber. Elles influencent directement la santé des dents définitives.

2. La prévention est primordiale

- Brossage dès la première dent (2 fois par jour)

- Alimentation équilibrée, pauvre en sucres

- Abandon du biberon nocturne avant 18 mois

- Fluor adapté selon l’âge et la zone géographique

3. Consultation précoce et régulière Premier rendez-vous dès 1 an, puis contrôles tous les 6 mois minimum.

4. Réaction rapide en cas de problème Toute douleur, coloration anormale, traumatisme ou gonflement nécessite une consultation rapide.

5. Rôle éducatif des parents Vous êtes le premier acteur de la santé bucco-dentaire de votre enfant : montrez l’exemple !

Signaux d’Alerte à Ne Pas Ignorer

Consultez rapidement si vous observez :

⚠️ Taches blanches, brunes ou noires sur les dents ⚠️ Douleur spontanée ou à la mastication ⚠️ Gonflement de la gencive ou de la joue ⚠️ Mauvaise haleine persistante ⚠️ Saignement des gencives au brossage ⚠️ Mobilité dentaire anormale (hors période normale de chute) ⚠️ Refus de manger d’un côté ⚠️ Fièvre associée à une douleur dentaire ⚠️ Traumatisme dentaire (même sans symptôme immédiat)

Ressources et Accompagnement

Pour les Parents

Sites de référence :

- Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD)

- Société Française d’Odontologie Pédiatrique (SFOP)

- Assurance Maladie : programme M’T dents (examens gratuits)

Programme M’T dents : Examens bucco-dentaires gratuits à 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans. Profitez-en !

Pour les Professionnels

Ouvrages de référence recommandés :

📖 Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition : La clinique par la preuve

- Approche evidence-based complète

- Protocoles cliniques détaillés

📖 Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- Fondamentaux théoriques

- Applications pratiques

📖 L’endodontie de A à Z : Traitement et retraitement

- Techniques endodontiques adaptées

- Cas cliniques illustrés

📖 Guide clinique d’odontologie

- Référence multidisciplinaire

- Arbres décisionnels pratiques

📖 Odontologie conservatrice et endodontie de Kazutoyo Yasukawa

- Approche japonaise rigoureuse

- Techniques de pointe

📖 La photographie en odontologie

- Documentation clinique professionnelle

- Objectifs, matériel et conseils pratiques

Perspectives d’Avenir

La recherche en odontologie pédiatrique progresse constamment :

Domaines prometteurs :

- Thérapies régénératives pulpaires

- Matériaux biomimétiques

- Intelligence artificielle pour le diagnostic précoce

- Techniques de prévention personnalisées basées sur le microbiome

- Anesthésie et sédation optimisées

Évolution des pratiques :

- Approche de plus en plus conservatrice

- Personnalisation des traitements selon le risque individuel

- Intégration des nouvelles technologies (scanner 3D, CAD-CAM)

- Télémédecine pour le suivi et les conseils

🌟 Appel à l’Action

Pour les Parents

Agissez dès aujourd’hui pour la santé bucco-dentaire de votre enfant :

✅ Prenez rendez-vous chez un pédodontiste si ce n’est pas déjà fait

✅ Instaurez une routine de brossage bi-quotidien dès les premières dents

✅ Limitez les sucres et privilégiez une alimentation équilibrée

✅ Supprimez le biberon nocturne si votre enfant a plus de 12 mois

✅ Soyez vigilants aux signaux d’alerte mentionnés ci-dessus

✅ Donnez l’exemple en prenant soin de vos propres dents

Pour les Professionnels de Santé

Continuez à vous former aux nouvelles techniques et matériaux en odontologie pédiatrique.

Développez l’approche préventive et éducative auprès des familles.

Collaborez en réseau multidisciplinaire (pédiatres, orthodontistes, ORL).

Participez à la sensibilisation du grand public sur l’importance des dents temporaires.

Questions Fréquentes (FAQ)

Q : À quel âge doit-on commencer à brosser les dents de bébé ? R : Dès l’apparition de la première dent, généralement vers 6 mois. Utilisez une compresse humide ou une brosse à dents souple adaptée.

Q : Les dents de lait cariées doivent-elles vraiment être soignées ? R : Absolument ! Une carie non traitée peut infecter le germe de la dent définitive, causer des douleurs et des infections, et perturber l’éruption des dents permanentes.

Q : Mon enfant a une dent de lait qui bouge mais ne tombe pas, que faire ? R : C’est généralement normal. Si la mobilité persiste plus de 2-3 semaines ou cause une gêne importante, consultez un dentiste.

Q : Faut-il donner du fluor en complément ? R : Cela dépend de la concentration en fluor de votre eau du robinet et de l’âge de l’enfant. Demandez conseil à votre dentiste ou pédiatre.

Q : Les chocs sur les dents de lait sont-ils graves ? R : Tout traumatisme dentaire nécessite une consultation, même sans symptôme immédiat, pour vérifier l’absence de dommage au germe permanent.

💙 La santé bucco-dentaire de votre enfant commence aujourd’hui. Chaque geste compte !

Article rédigé avec l’expertise de professionnels en odontologie pédiatrique. Dernière mise à jour : Janvier 2026.

Sources : Société Française d’Odontologie Pédiatrique (SFOP), Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), études cliniques récentes en pédodontie.

Mots-clés : dents temporaires, dents de lait, pathologies dentaires enfant, caries enfant, syndrome du biberon, traumatisme dentaire pédiatrique, pédodontiste, santé bucco-dentaire enfant, prévention caries, anomalies dentaires, éruption dentaire, pulpite enfant, dentisterie pédiatrique

Leave a Reply