Les mortifications pulpaires

Les mortifications pulpaires

Les Mortifications Pulpaires

Introduction

La mortification pulpaire est une séquelle de l’inflammation pulpaire en l’absence de traitement ou bien d’un arrêt brutal de la circulation par suite d’une lésion traumatique qui a entraîné la rupture du paquet vasculo-nerveux au niveau de l’entrée canalaire du foramen apical.

Terminologie

Mortification pulpaire (Nécrose pulpaire)

C’est une mortification du tissu pulpaire s’accompagnant de sa destruction, elle peut être partielle ou totale, septique ou aseptique.

Nécrobiose de la pulpe (Nécrose ischémique)

C’est une nécrose totale stérile, aseptique, provoquée par un arrêt de l’irrigation sanguine, sans infection associée. D’origine ischémique et/ou toxique.

Gangrène pulpaire (Nécrose totale septique)

Peut être :

- Primaire si l’infection est à l’origine d’une inflammation du tissu.

- Secondaire suite à une inoculation septique d’une nécrobiose.

- Fermée (sèche), ouverte (humide) ou intermédiaire (indirectement ouverte).

La Nécrobiose Pulpaire

Définition

Nécrose totale, stérile, aseptique d’origine ischémique et/ou toxique, sans participation des germes. Fait suite à une agression chimique, physique ou traumatique.

Étiologies

Mécaniques

Représentées par le traumatisme qui peut être :

- Traumatisme sévère : un choc violent et unique peut entraîner la rupture du paquet vasculo-nerveux au niveau du foramen apical, ce qui crée un état d’hypoxie voire anorexie à l’origine d’une nécrose ischémique.

- Traumatisme faible : mais répété.

- Traumatisme du paquet vasculo-nerveux : au cours d’une intervention chirurgicale peut être la cause d’une nécrose ischémique.

- Traitement orthodontique : soumettant les dents à des forces assez importantes.

Thermique

Quel que soit la source thermique, physique ou chimique, une température qui dépasse les limites de tolérance tissulaire provoque toujours des dommages au niveau du complexe pulpo-dentinaire. Selon certains auteurs, une hausse thermique de 11°C entraîne ou peut entraîner une nécrose pulpaire. Ces causes thermiques peuvent être dues à :

- Réactions exothermiques lors de la prise de certains produits de restauration.

- Une taille sans refroidissement ou un polissage.

- La conductibilité des matériaux de restauration.

Chimique

Il s’agit de la toxicité des produits utilisés en médecine dentaire. Le degré de toxicité dépend de la composition chimique du produit et surtout de la concentration des éléments toxiques qui les composent, acides et bases, par exemple les silicates.

Pathogénie

- Lorsque la vascularisation de la pulpe est interrompue, les cellules pulpaires se nécrosent à cause du manque d’O₂ (hypoxie) et de nutriments.

- Le métabolisme cellulaire ne va pas cesser immédiatement après l’interruption de la circulation sanguine, mais se poursuivre à un rythme progressivement décroissant pendant au moins 4 à 5 jours.

- Des enzymes intracellulaires provoquent plutôt une coagulation du cytoplasme et le matériel nucléaire est souvent condensé en une petite masse.

- Le tissu nécrosé par ischémie perd ses détails structuraux, mais la configuration architecturale générale de la pulpe reste identifiable.

Anatomie Pathologique

Histologiquement caractérisée par :

- Une infiltration plasmocytaire.

- Une dégénérescence fibreuse de tissu pulpaire.

- Le tissu se présente sous la forme d’une masse solide, parfois d’une consistance caséeuse, composée principalement de protéines coagulées.

Symptomatologie et Signes Cliniques

Phase de début ou d’installation

- Douloureuse ou non :

- Avec douleurs : La circulation sanguine est interrompue. Le tissu pulpaire se nécrose lentement, mais pas en totalité. Histologiquement, les fibres nerveuses se nécrosent en dernier, d’où les phénomènes douloureux.

- Sans douleurs : Section du paquet vasculo-nerveux d’un seul coup.

Phase d’état

- Perte totale de la sensibilité pulpaire.

- Changement de coloration de la dent mortifiée.

- La trépanation exploratrice de la dent ne révèle aucune sensibilité ni odeur nauséabonde.

- L’extirpation de la pulpe ne provoque aucune hémorragie, et l’architecture pulpaire est plus ou moins conservée.

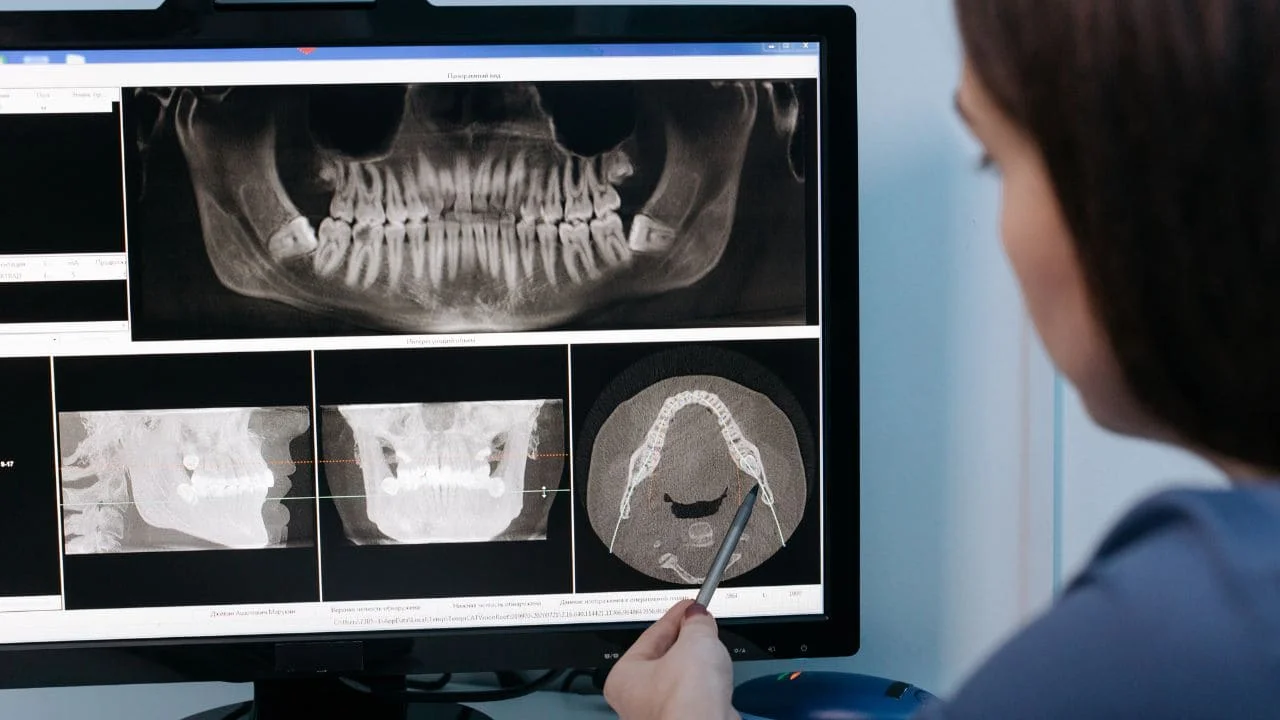

- La radiographie ne révèle rien, parfois on peut constater un épaississement desmodontal.

Diagnostic

Diagnostic Différentiel

Se fait avec :

- Dentinites (profonde + superficielle).

- Pulpite asymptomatique.

- Gangrène pulpaire.

- L’hypoesthésie post-traumatique.

- Dégénérescence pulpaire.

Diagnostic Positif

Basé sur :

- Histoire de la maladie.

- Signes cliniques : Pas de sensibilité.

- Test de vitalité (-).

- Pas d’odeur.

- Radiographie : pas d’effraction de la chambre pulpaire.

- Pas de réponses à la percussion.

Évolution et Pronostic

Sans traitement, elle évolue vers la gangrène (elle s’infecte secondairement et aboutit au stade de gangrène pulpaire par colonisation septique).

Remarque : Il est très rare de trouver une nécrobiose, car elle reste un stade histopathologique.

La Gangrène Pulpaire

Définition

C’est une mortification du parenchyme pulpaire avec participation de germes entraînant une dégradation et une putréfaction des différents éléments constitutionnels de ce tissu. C’est une nécrose totale et septique, elle peut être :

- Primaire : l’infection est à l’origine d’une inflammation du tissu.

- Secondaire : Résulte de l’inoculation septique d’une nécrobiose.

Étiologie

L’inoculation septique de la pulpe a une double origine : coronaire et radiculaire.

Coronaire

- Exposition dentaire par abrasion, fêlures et fractures.

- Exposition dentaire par carie (plus fréquent).

- Le manque d’étanchéité des obturations coronaires.

Radiculaires

Apicale ou latéro-radiculaire :

- À partir d’une poche parodontale : pulpite ascendante ou à rétro pouvant aboutir à une nécrose.

- Inoculation septique d’une pulpe préalablement nécrosée (nécrobiose).

Les Différents Types de Gangrène Pulpaire

Elle peut être ouverte ou fermée selon que la chambre pulpaire présente un orifice de trépanation et si elle est ouverte ou non sur la cavité buccale.

Gangrène pulpaire ouverte

- pH = 6,6–6,8 (acidose).

- Cette forme est trouvée lorsqu’il y a une solution de continuité entre la chambre pulpaire et le milieu buccal après trépanation spontanée.

- Elle évolue dans un milieu d’aérobie (acide), bien que la flore aérobique disparaisse progressivement au fur et à mesure que l’on progresse plus profondément dans le canal, où la flore anaérobique devient alors prépondérante (humide).

Gangrène fermée

- pH = 8,2–8,4 (alcalose).

- Quand il n’y a pas de communication entre la cavité pulpaire et le milieu buccal.

- Elle évolue dans un milieu d’anaérobie (alcalin). Elle est sèche.

Forme intermédiaire

- Cliniquement : L’orifice de trépanation de la chambre pulpaire est fermé par un opercule de dentine décalcifiée.

- Bactériologiquement : Elle est « ouverte », car la structure canaliculaire de la dentine décalcifiée permet l’imprégnation salivaire de la pulpe.

Anatomie Pathologique

Gangrène ouverte et humide (gangrène par liquéfaction nécrotique)

Les enzymes protéolytiques transforment les tissus pulpaires en une masse ramollie pour former un putrilage noirâtre très nauséabond.

Gangrène fermée (ou sèche) : coagulation nécrotique

Le tissu pulpaire va subir une précipitation et se transforme en un produit de consistance ferme ou semi-solide (caséum), donnant à la pulpe l’aspect d’une masse coagulée grisâtre.

Histopathologie

La pulpe gangrénée se présente comme un tissu désorganisé, amorphe avec de nombreux amas microbiens situés surtout sur les parois canalaires et dans les canalicules. Les produits de la gangrène peuvent être très nauséabonds et sont toxiques pour les tissus périapicaux.

Bactériologie

Plus importante dans la gangrène ouverte que fermée. Selon Demars en 1977, la gangrène n’a pas une flore spécifique.

La flore de la gangrène ouverte

- Est sensiblement la même que la flore buccale.

- Principalement aérobie vers la chambre pulpaire et devient anaérobie facultative dans la profondeur des canaux.

- On trouve principalement :

- Streptococcus mitis

- Entérocoque

- Lactobacillus

- Staphylocoque

- Neisseria

- Corynébactérium mixte

- Actinomycètes

La flore de la gangrène fermée

- 78 % des espèces sont des anaérobies stricts.

- Il y a aussi des microcoques, Veillonella, des Neisseria.

- Les bactéries anaérobies Gram-négatif dominent généralement, ce sont des Actinomyces, et même des levures de type Candida, des Bactéroïdes, spirilles et spirochètes.

Biochimie de la Gangrène Pulpaire

Quel que soit la nature du milieu canalaire infecté, les germes, par les enzymes qu’ils libèrent, vont entraîner, par une voie catabolique, la destruction de la pulpe. Deux voies de dégradation du tissu conjonctif dominent : la glycolyse et la protéolyse.

Glycolyse

Ou fermentation des hydrates de carbone. Les produits de catabolisme en aérobie ou en anaérobie sont essentiellement :

- Des acides (lactiques, acétique)

- Alcool

- CO₂

- H₂O

Protéolyse

- D’abord : libération d’acides aminés, puis ceux-ci sont catabolisés pour aboutir, comme déchets, à :

- Aminoacides

- Amines basiques volatiles

- Ammoniac (NH₂)

- CO₂

- Les produits intermédiaires seront la putrescine et la cadavérine (l’odeur nauséabonde).

Symptomatologie et Diagnostic

La douleur

- Absence de réponse de la pulpe aux tests de vitalité (thermique et électrique).

- Il convient de se méfier d’une réponse desmodontale possible par passage du courant électrique jusqu’à l’apex à cause de l’humidité du canal.

La teinte

Le changement de teinte de la dent est caractéristique, mais n’est pas systématique. La dent devient grise, cela est dû à différentes théories :

Les théories de modification de teinte

- DELIBEROS : Transformation de l’hémoglobine en hématoidine lors de la putréfaction = teinte orange.

- BUCKLY : C’est l’ammoniac qui agit sur le fer de l’hémoglobine et forme le dioxyde de fer = teinte grise.

- PONT : L’albumine se décompose, donnant naissance à une série d’acides aminés, dont la tyrosine qui va s’oxyder en présence d’oxydase = dentine de teinte brunâtre.

- F.S. Weine : La dyscoloration de la dent, si elle existe, est due à l’hémolyse des cellules sanguines ou à la décomposition du tissu pulpaire.

- HESS : Imprégnation dentinaire par les produits de décomposition des pigments sanguins :

- Hémine : noir bleuâtre

- Hématoidine : orange

- Hématidine : brun foncé

L’examen de la couleur se fait par rapport à celle des dents voisines ou homologues.

L’odeur

L’odeur nauséabonde de la gangrène est évidente quand la gangrène est ouverte. Elle n’apparaît dans la gangrène fermée qu’après trépanation de la chambre pulpaire.

La radiographie

La radiographie ne donne pas de renseignement sur l’état pulpaire, cependant, parfois, on peut noter un élargissement de l’espace desmodontal.

Diagnostic

Diagnostic Différentiel

- Dentinite profonde.

- Hypoesthésie post-traumatique.

- Les pulpites asymptomatiques.

- La nécrose associée à une parodontite apicale chronique (radiographie + percussion positive).

- Colorations dentaires grisâtres (obturation à l’amalgame ou prise de tétracyclines, qui sont dans ce cas généralisées).

Diagnostic Positif

- L’inspection montre une cavité de carie ou une fracture coronaire, modification de teinte.

- Les tests de vitalité sont négatifs.

- Test de percussion négatif.

- La présence d’odeur nauséabonde.

- La radiographie ne montre rien s’il n’y a pas une pathologie périapicale associée.

Évolution

L’état gangréneux ne reste pas limité à la dent, il diffuse par les canaux et les orifices qui relient la cavité pulpaire au desmodonte.

Conclusion

La nécrose ne peut être considérée comme une forme particulière de la pathologie pulpaire, mais comme l’aboutissement des phénomènes inflammatoires. Sa thérapeutique nécessite un soin particulier pour sauvegarder la dent sur l’arcade.

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Leave a Reply