Les empreintes secondaires en prothèse complète

Les empreintes secondaires en prothèse complète

1. Définition

D’après Le Joyeux, « les empreintes secondaires sont complémentaires des empreintes préliminaires et sont destinées à construire le gabarit de la base de la future prothèse ».

Buts

- Un enregistrement fidèle et précis des reliefs morphologiques.

- Une bonne appréciation du volume des zones de réflexion.

- Un bon enregistrement des organes para-prothétiques.

- Une bonne répartition du matériau d’empreinte.

En prothèse adjointe totale, les structures anatomiques de support sont essentiellement constituées de deux tissus de comportement différents :

- La fibromuqueuse adhérente à la crête résiduelle, résistante à la pression.

- La muqueuse totalement libre du côté vestibulaire au niveau maxillaire, et des côtés vestibulaire et lingual au niveau de la mandibule.

Pour enregistrer ces deux types de tissus, une personnalisation du porte-empreinte est nécessaire afin d’exploiter et d’englober le maximum de détails.

2. Porte-empreinte individuel (P.E.I)

2.1. Définition

Le porte-empreinte individuel (P.E.I) est confectionné au laboratoire à partir d’un modèle primaire. Il sert de support aux matériaux des empreintes secondaires. Son objectif est de réaliser une empreinte précise des surfaces d’appui et de définir les limites de la prothèse.

2.2. Qualités requises

- Rigide et indéformable.

- Insertion et désinsertion aisées.

- Bords lisses et arrondis.

- Répartition égale du matériau à empreinte.

- Centrage facile.

- Muni d’un bourrelet ou d’un système de préhension.

- Aucun risque de toxicité.

- Possibilité de désinfection.

- Épaisseur réduite au niveau de la voûte palatine (1,5 mm).

2.3. Types de matériaux

- Gommes-laques.

- Résines : autopolymérisables, thermopolymérisables, photopolymérisables.

2.4. Réalisation

La réalisation d’un P.E.I se déroule dans l’ordre suivant :

- Tracé des modèles : Délimitation des zones à enregistrer.

- Décharge au niveau de l’empreinte primaire : Préparation du modèle.

- Application de la résine :

- Le modèle est isolé.

- La résine est préparée selon les normes du fabricant dans un récipient propre, à l’abri de l’humidité.

- Avec une spatule sèche, lorsque le mélange n’est plus coulant, il est appliqué sur le modèle et modelé.

- L’épaisseur doit être de 2 à 3 mm.

- Les bords doivent être arrondis et lisses, sans dépasser le tracé.

- Au niveau des freins, le P.E.I doit être échancré largement en V.

- Après polymérisation :

- Le P.E.I est désinséré et corrigé pour respecter le tracé.

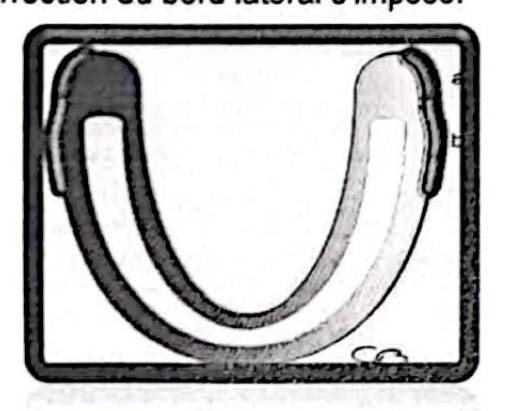

- Réalisation du bourrelet :

- Matériaux possibles : cire dure ou pâte thermoplastique (ex. Stents, Kerr Blanc ou Marron).

3. Les matériaux à empreinte secondaire

1. Pâtes d’oxyde de zinc et eugénol

- Matériau de choix pour une empreinte secondaire.

- Avantages :

- Très précis.

- Non compressif.

- Stabilité dimensionnelle excellente.

2. Cires molles à température buccale

- Caractéristiques :

- Très compressives.

- Utilisées pour l’empreinte secondaire d’une crête mandibulaire résorbée.

- Requière habileté et expérience particulière.

- Résultats très satisfaisants.

3. Polyéthers

- Copolymère polyéther de poids moléculaire élevé.

- Propriétés :

- Excellente précision de surface.

- Stabilité dimensionnelle excellente.

- Déformation plastique faible.

- Rigidité marquée (risque de fracture du modèle).

- Hydrophile.

4. Pâtes de Kerr

- Utilisées pour :

- L’enregistrement du joint périphérique des empreintes secondaires en prothèse adjointe.

- L’aménagement des porte-empreintes du commerce.

5. Joint périphérique

Définition

- Selon le dictionnaire, un « joint » est « une garniture assurant l’étanchéité d’un assemblage ».

- D’après Batarec, le joint périphérique est réalisé concurremment par les bords prothétiques et la salive. Il doit s’opposer à la pénétration de l’air entre la prothèse et les tissus d’appui, empêchant ainsi la perte de rétention.

Principe

Rechercher des bords prothétiques les plus hauts et larges possible, compatibles avec le libre jeu physiologique des organes para-prothétiques.

Matériaux

Les matériaux d’enregistrement doivent :

- Être suffisamment plastiques pendant l’enregistrement, puis rigides après prise.

- Avoir une consistance épaisse pour résister aux forces musculaires, mais assez fluide pour ne pas les entraver.

- Permettre des corrections aisées par addition ou soustraction.

À la mandibule : Contrôle et ajustage

Contrôle et ajustage du bourrelet

Zone latérale

Le bourrelet doit :

- Assurer le soutien des joues.

- Respecter le volume lingual.

- Être rectiligne, à cheval sur l’axe de la crête.

- Avoir une hauteur satisfaisante.

Zone antérieure

Le bourrelet doit avoir :

- Largeur : 2 à 3 mm.

- Situation : Verticale.

- Hauteur :

- Assure le soutien de la lèvre.

- Participe à l’élaboration du joint sublingual.

Contrôle et ajustage des bords

Tests statiques

- Un doigt de chaque côté du bourrelet.

- Réalisés en bouche demi-ouverte.

- Recherche de stabilité ; sinon, élimination des sur-extensions.

Tests dynamiques

- En bouche grande ouverte.

- Deux index posés de chaque côté du bourrelet.

- Si déplacement vertical d’un côté ou des deux, correction du bord latéral nécessaire.

- Problèmes possibles :

- Manque de liberté au niveau des fibres antérieures du masséter et/ou du buccinateur (poches de Fish).

- Sur-extension ou compression au niveau du ligament ptérygomaxillaire (trigones).

6. Enregistrement du joint périphérique

6.1. Techniques de réalisation au maxillaire supérieur

Méthode sectorielle

- Matériau : Pâte de Kerr grise (53-54 °C) ou verte.

- Étapes :

- Secteur latéral droit, puis gauche.

- Secteurs tubérositaires droit, puis gauche.

- Secteur incisif.

- Joint postérieur : Enregistré dans un second temps.

Mobilisation de la zone de réflexion

- Mouvements d’enroulement de la joue.

- Ouverture maximale.

- Mouvements de latéralité extrême.

- Traction sur la commissure.

- Protraction.

- Rétraction.

- Abaissement de la lèvre.

- Traction horizontale du frein.

- Souffler par le nez (narines bouchées), puis tousser.

- Traction digitale controlatérale.

- Traction digitale diagonale-transversale.

Contrôles

- Surface lisse, mate, arrondie.

- Concavité externe lisse et mate.

- Pas d’épaisseur créant des reliefs au niveau de la lèvre.

6.2. Techniques de réalisation au maxillaire inférieur

1. Méthode sectorielle

- Matériau : Pâte de Kerr grise (53-54 °C) ou verte.

- Technique :

- Région latérale postérieure :

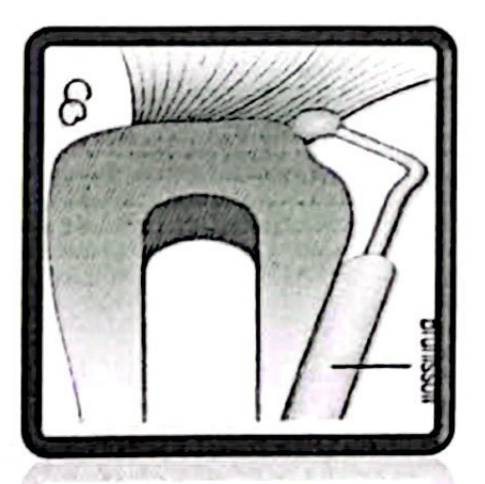

- Déposer la pâte de Kerr sur le bord du P.E.I.

- Mouvements : ouverture maximale, latéralité.

- Enregistre le jeu des fibres du masséter, du buccinateur et du ligament ptérygomaxillaire.

- Région sublinguale (joint sublingual) :

- Déposer la pâte de Kerr sur le bord du P.E.I (pas sur l’intrados), de prémolaire à prémolaire.

- Maintenir fermement le P.E.I en bouche.

- Demander au patient de :

- Déplacer la langue de la commissure droite à gauche.

- Porter la pointe de la langue vers le palais.

- Retirer après prise, avec une résistance (bruit de succion).

- Région latérale postérieure :

2. Méthode globale

- Le bord du P.E.I est séché.

- Un matériau à réaction de prise est placé sans excès sur le bord, puis inséré dans la cavité buccale.

- Réalisation des mêmes mouvements que lors de l’ajustage du P.E.I.

- Après prise, le P.E.I est désinséré et les bords sont contrôlés.

- Le joint postérieur est enregistré dans un second temps.

7. Enregistrement de la surface d’appui

- Prélever une bande de base et la mélanger avec une base de catalyseur de longueur identique.

- Malaxer pendant 1 minute sur un papier propre avec une spatule métallique jusqu’à homogénéité.

- Remplir l’intrados du P.E.I avec une fine épaisseur de ce mélange (recouvrant totalement la pâte de Kerr).

- Prise d’empreinte :

- Insertion, centrage et maintien du P.E.I en bouche.

- Appliquer une pression modérée sur les crêtes avec l’index et le majeur pendant 1 minute.

- Réaliser les mouvements dynamiques du joint périphérique.

- Vérifier la prise au toucher.

- Retirer le P.E.I et contrôler l’empreinte :

- Tous les éléments anatomiques doivent être reproduits.

- La pâte doit être uniformément étalée sur l’intrados et les bords.

- En cas de manque, reprendre l’empreinte.

8. Désinfection des empreintes

| Matériaux d’empreinte | Solution de désinfection | Mode de désinfection | Temps de désinfection |

|---|---|---|---|

| Z.O.E | Glutaraldéhyde à 2 % | Immersion | 10 min |

| Polyéthers | Glutaraldéhyde à 2 % | Pulvérisation | 10 min |

| Polysulfures | Glutaraldéhyde à 2 % | Immersion | 10 min |

Comment réaliser le boxing ?

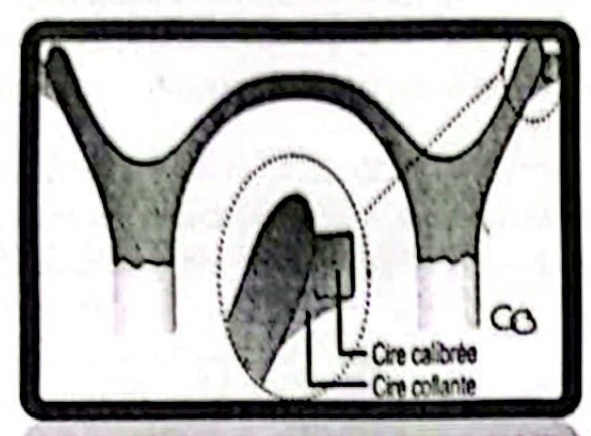

- Prendre un boudin de cire d’une épaisseur de 4 mm et le coller sur le périmètre du P.E.I, à 2 mm du bord vestibulaire.

- Coller une feuille de cire sur le boudin pour coffrer l’empreinte secondaire, en évitant tout vide entre la feuille et le boudin.

- Vérifier l’étanchéité en versant de l’eau dans l’intrados ; combler toute fuite avec de la cire.

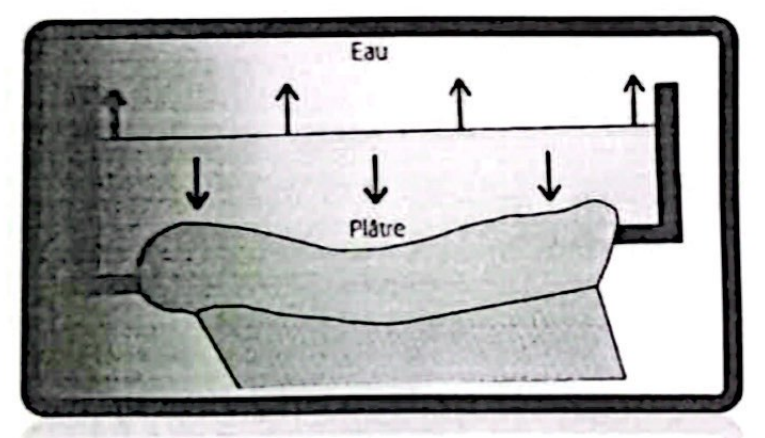

- Une fois satisfaisant, préparer du plâtre dur de consistance crémeuse.

- Verser le plâtre dans le coffrage, placer sur un vibreur, puis attendre la cristallisation.

Conclusion

Connaître les différents matériaux à empreinte permet de :

- Maîtriser leurs avantages et inconvénients.

- Les sélectionner selon leurs indications cliniques.

- Comprendre les causes d’échec dans la prise d’empreinte et savoir y remédier.

Les empreintes secondaires en prothèse complète

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Leave a Reply