Le Nerf grand hypoglosse (XII)

Le Nerf grand hypoglosse (XII)

I. Introduction

- La douzième paire des nerfs crâniens.

- Nerf exclusivement moteur.

- Innerve tous les muscles de la langue, tous les muscles du groupe sous-hyoïdien (sterno-thyroïdien, thyro-hyoïdien, sterno-cléido-hyoïdien, omo-hyoïdien) et le muscle génio-hyoïdien du groupe sus-hyoïdien.

- Rôle important dans la mastication, la succion, la parole et la déglutition.

II. Anatomie descriptive

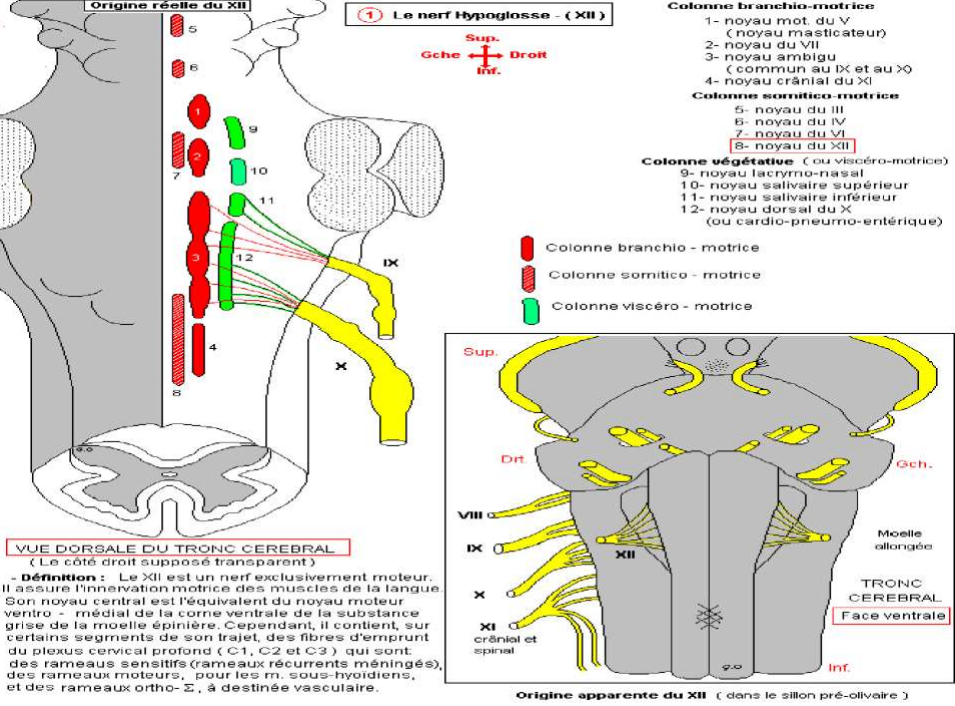

1. Origine réelle

- Noyau principal (noyau lingual):

- Colonne de substance grise s’étendant sur les 2/3 de la hauteur du bulbe.

- Fibres se portent en avant et en dehors, passant entre :

- En dedans: Bandelette longitudinale postérieure, ruban de REIL médian, faisceau pyramidal.

- En dehors: Noyau ambigu, olive bulbaire.

- Sortie par le sillon pré-olivaire du bulbe.

2. Origine apparente

- Émerge du sillon collatéral antérieur du bulbe (sillon pré-olivaire).

- Formé par 10 à 12 racines convergentes :

- Racine inférieure proche de la racine antérieure du 1er nerf cervical.

- Racine supérieure distante de 4 mm de la protubérance.

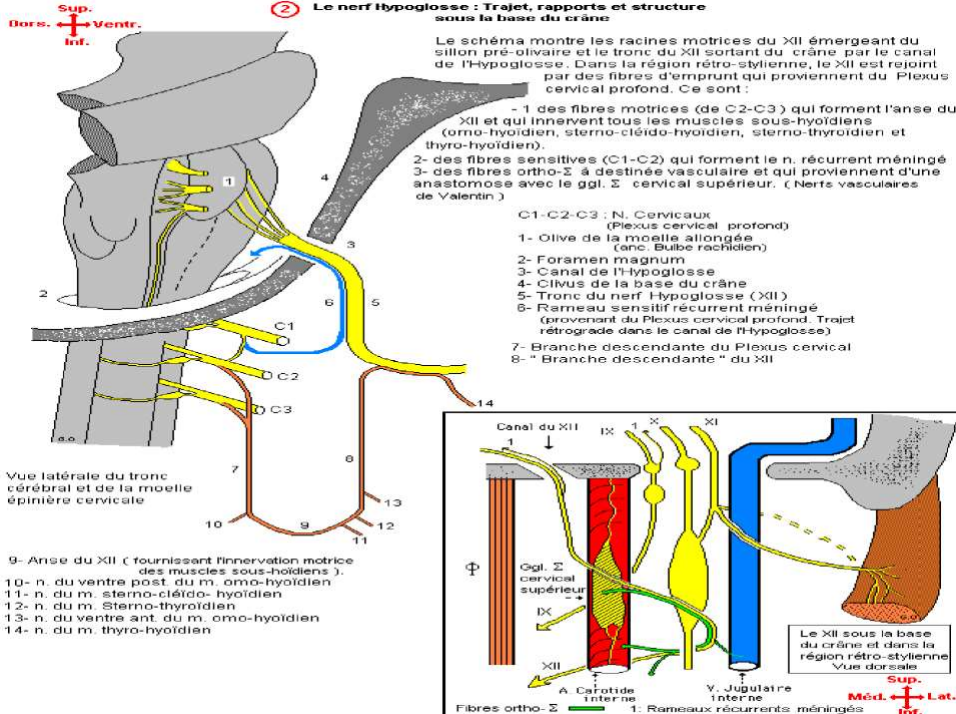

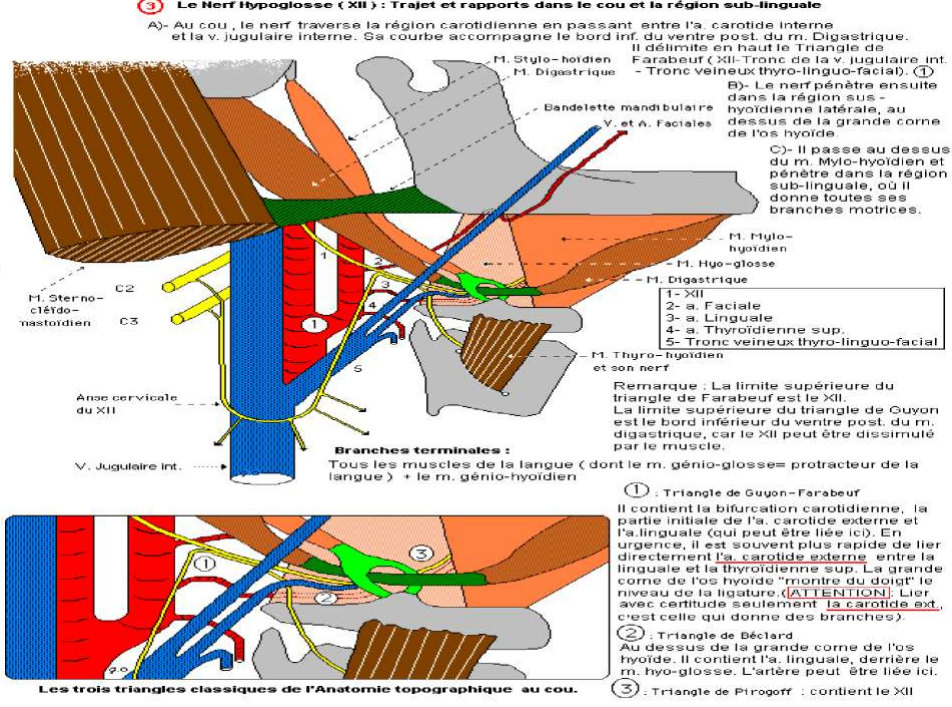

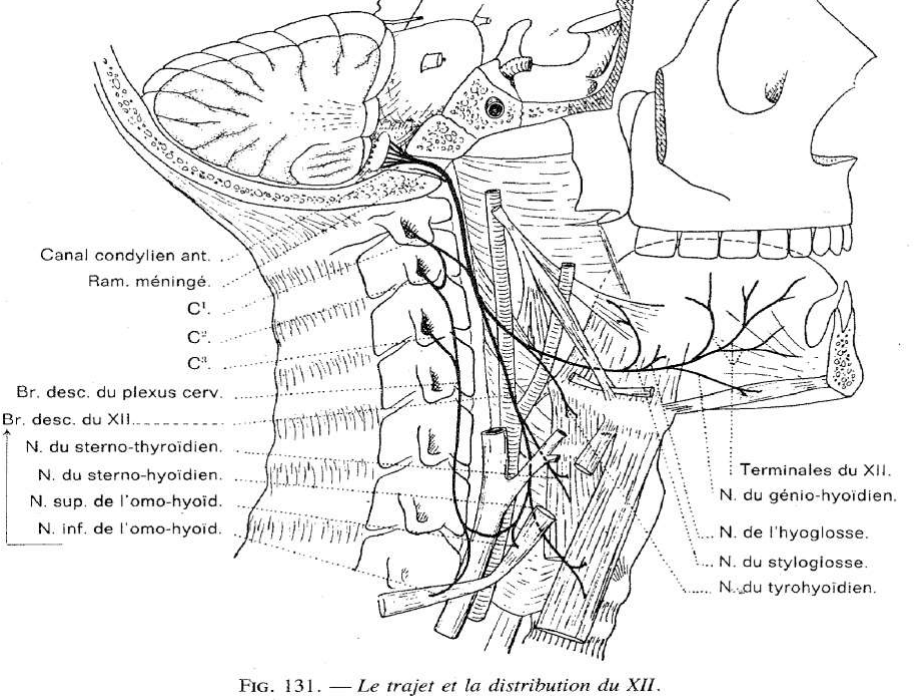

3. Trajet

Comprend six segments :

- Segment intracrânien dans l’étage postérieur du crâne.

- Traversée du canal condylien antérieur.

- Espace rétrostylien.

- Région carotidienne.

- Région submandibulaire.

- Région sublinguale.

- Décrit une courbe à concavité antérosupérieure.

4. Terminaison

- Se termine sur la face latérale de la langue par épanouissement en filets multiples.

III. Rapports

1. Dans l’étage postérieur de la base du crâne

- Filets radiculaires convergent vers le canal condylien antérieur.

- Rapports :

- En arrière: Face antérieure du bulbe, olive, origine des IX, X et XI.

- En avant: Masses latérales de l’occipital.

- En haut: Pédicule acoustico-facial.

- En bas: Artère vertébrale.

2. Dans le canal condylien antérieur

- Contient le XII, rameau récurrent méningé, méningée postérieure et plexus veineux condylien antérieur.

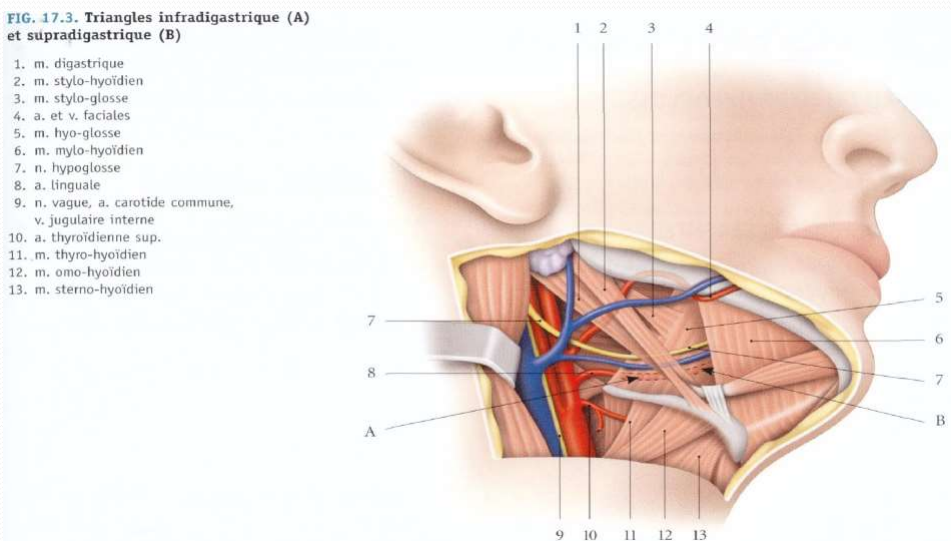

3. Dans l’espace rétrostylien

- Élément le plus interne et postérieur.

- Rapports :

- Paquet vasculaire (carotide interne, jugulaire interne).

- Nerfs mixtes (IX, X, XI).

- Ganglion sympathique cervical supérieur.

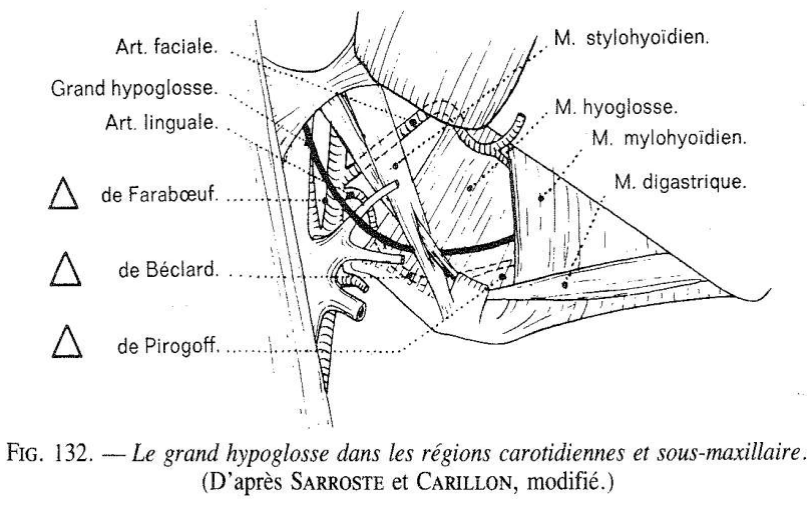

4. Dans la région carotidienne

- En dehors : chaîne ganglionnaire jugulaire interne.

- En dedans : surcroise les carotides interne et externe.

5. Dans la région submandibulaire

- Élément le plus profond.

- Rapports :

- En dehors : veine linguale superficielle, glande submandibulaire.

- Au-dessus : nerf lingual.

- En dedans : artère linguale et veines linguales profondes.

6. Dans la région sublinguale

- Pénètre entre l’hyoglosse (dedans) et le mylo-hyoïdien (dehors).

- Accompagné par le canal de Wharton et la glande submandibulaire.

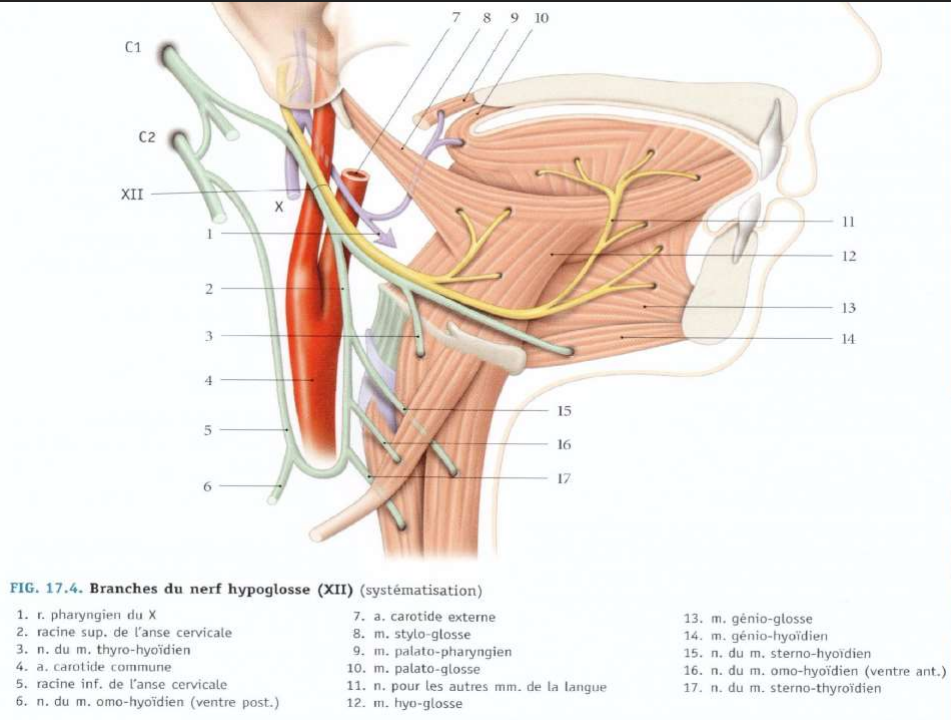

IV. Distribution

1. Branches collatérales

- Rameau méningé: Innerve la dure-mère de la fosse postérieure.

- Racine supérieure de l’anse cervicale:

- Donne des rameaux pour les muscles sterno-hyoïdien, omo-hyoïdien et sterno-thyroïdien.

- Nerfs du muscle thyro-hyoïdien.

2. Branches terminales

- Se divisent au niveau de l’hyoglosse, innervant tous les muscles de la langue.

3. Anastomoses

- Avec le tronc sympathique cervical, nerf vague, nerf lingual, nerf cervical C1 et nerf phrénique.

V. Systématisation

- Connexions centrales:

- Écorce de la partie inférieure de la circonvolution frontale ascendante.

- Centre de motricité linguale en avant du centre masticateur.

- Noyau principal: Colonne de 2 cm, située dans le plancher du IVème ventricule.

- Fibres radiculaires: Courbe à concavité externe, passant entre olive bulbaire et ruban de Reil.

VI. Conclusion

- Lésion centrale supranucléaire:

- Paralysie linguale controlatérale.

- Déviation de la langue du côté opposé à la lésion lors de la protraction.

- Lésion nucléaire ou périphérique:

- Paralysie linguale ipsilatérale.

- Déviation de la langue du même côté que la lésion.

- Paralysie bilatérale:

- Langue immobile, déglutition impossible, phonation très troublée.

Exploration

- Radiographie de la base du crâne: Projection du canal condylien.

- TDM et IRM: Pour visualiser les lésions.

Le Nerf grand hypoglosse (XII)

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Leave a Reply