Le Cément – Parodontologie

Le Cément – Parodontologie

Introduction

Le parodonte regroupe l’ensemble des tissus minéralisés ou non qui assurent la fixation et l’articulation de la dent dans les maxillaires. Il comprend l’os alvéolaire, le cément, le ligament parodontal et la gencive. Bien que le cément fasse partie intégrante de la racine dentaire, il est considéré comme un élément du parodonte profond pour des raisons embryologiques et physiopathologiques.

Définition

Le cément est un tissu minéralisé et calcifié, hautement spécialisé, d’origine conjonctive, qui recouvre la dentine des surfaces radiculaires. Il permet l’insertion des fibres du ligament alvéolo-dentaire à la surface radiculaire, participant ainsi au maintien de la dent dans son alvéole. Ni vascularisé, ni innervé, il ne subit ni résorption physiologique ni remodelage. Il se caractérise par une apposition progressive tout au long de la vie, sauf en cas de perturbations pathologiques d’origine endodontique ou parodontale. Selon Tonna, « l’âge histologique d’une dent est l’âge de la dernière couche de cément apposée ».

Cémentogénèse

Dès le début de la dentinogénèse, la gaine de Hertwig se fragmente, laissant des espaces colonisés par des cellules mésenchymateuses indifférenciées issues de la couche interne du sac folliculaire. Ces cellules évoluent en pré-cémentoblastes, puis en cémentoblastes, et élaborent la matrice cémentaire, appelée cémentoïde ou pré-cément. Cette matrice, principalement composée de fines fibrilles de collagène disposées à la surface dentinaire, se minéralise progressivement par dépôt de cristaux d’hydroxyapatites, donnant naissance au cément.

Anatomie du cément

Situation

Le cément recouvre la dentine radiculaire et, occasionnellement, de petites portions cervicales de la couronne dentaire. Il délimite la dentine radiculaire à l’intérieur et le desmodonte à l’extérieur.

Caractéristiques morphologiques

Couleur

Le cément est de couleur beige crème ou jaune clair, légèrement plus clair et plus dense que la dentine, mais plus sombre et moins translucide que l’émail.

Épaisseur

L’épaisseur du cément varie en fonction de l’âge de l’individu et de sa localisation sur la racine dentaire. Elle est maximale dans le tiers apical (150 à 200 μm) et s’amincit dans la région du collet (20 à 50 μm), où elle se termine en biseau. Ces valeurs peuvent tripler avec le vieillissement par apposition physiologique.

Dureté

Le cément est moins minéralisé et moins dur que la dentine et l’émail, et également moins minéralisé que l’os alvéolaire.

Forme

Le cément présente une courbe arrondie vers l’extérieur.

Rapport émail/cément « la jonction amélo-cémentaire »

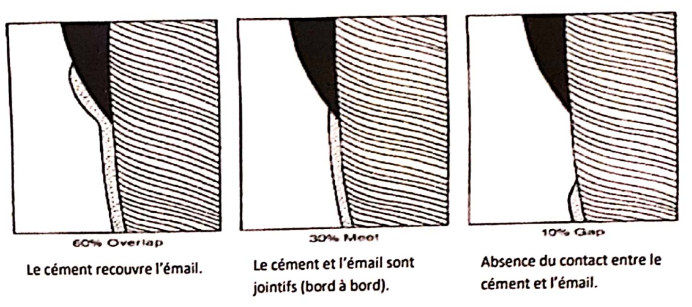

Trois types de disposition anatomique sont observés à la jonction émail-cément :

- Dans 60 à 65 % des cas, le cément recouvre l’émail.

- Dans 30 % des cas, le cément se termine au même niveau que l’émail (jonction bord-à-bord).

- Dans 5 à 10 % des cas, le cément et l’émail ne se rencontrent pas, exposant la dentine radiculaire, ce qui peut entraîner une hypersensibilité dentaire.

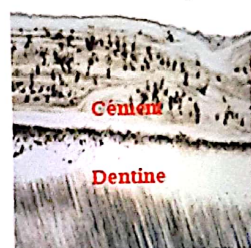

Jonction cément/dentine

La jonction cément-dentine se manifeste comme une ligne mince correspondant à la couche granuleuse de Tomes, une zone hautement minéralisée et peu organique.

Composition chimique

Le cément est composé de 65 % de minéraux, 23 % de substances organiques et 12 % d’eau.

Fraction organique

Cette fraction contient une grande quantité de collagènes, de glycine, d’alanine et de proline. La partie non-collagénique de la matrice organique est principalement constituée d’un complexe de glycoprotéines et de mucopolysaccharides neutres et acides.

Fraction minérale

Elle est principalement formée de phosphate, de calcium et de divers éléments minéraux sous forme de cristaux d’hydroxyapatite.

Classification du cément

Cément primaire ou acellulaire

Ce type de cément se trouve principalement au niveau des deux tiers coronaires de la surface radiculaire.

Cément secondaire ou cellulaire

Il recouvre le cément acellulaire ou la dentine au niveau du tiers apical de la surface radiculaire, ainsi qu’au niveau des surfaces inter-radiculaires des dents pluri-radiculées.

Autres variétés de cément

- Cément acellulaire afibrillaire : Déposé sur l’émail sous forme d’éperons ou de plaques.

- Cément intermédiaire : Variété de cément secondaire localisée à l’apex, englobant des débris cellulaires (crête de Hertwig, odontoblastes).

- Cément stratifié, mixte.

Organisation microscopique

Le cément primaire et le cément secondaire sont constitués d’une matrice calcifiée interfibrillaire, de fibrilles collagènes et, pour le cément secondaire, de cellules.

Fibres de collagène

Fibres matricielles (intrinsèques)

Produites par les cémentoblastes, ces fibres ont un axe parallèle à la surface radiculaire.

Fibres de Sharpey (extrinsèques)

Produites par les fibroblastes du desmodonte, elles correspondent à la partie incluse des fibres principales du desmodonte, incorporées dans la masse calcifiée du cément. Elles sont orientées perpendiculairement à la surface radiculaire.

Organisation du cément primaire

Il est caractérisé par des couches denses de fibres de collagène calcifiées (extrinsèques et intrinsèques), séparées par des lignes de croissance, qui sont des zones de matériaux calcifiés. Ces couches sont généralement parallèles au grand axe de la dent.

Organisation du cément secondaire

Il contient des cémentocytes, des cémentoblastes, des fibres extrinsèques et intrinsèques. Les cémentocytes sont localisés dans des lacunes à l’intérieur de la masse de ce cément.

Physiologie du cément

Bien que ni vascularisé ni innervé, le cément est un tissu vivant participant aux échanges avec la pulpe et le desmodonte. Il présente une sélectivité de perméabilité selon les substrats et le sens de passage.

Rôle d’ancrage

En permettant l’insertion des fibres de Sharpey, le cément assure l’ancrage, l’attachement et la fixation de la dent.

Rôle de protection

Le cément protège la dentine. Lorsqu’elle n’est plus protégée, des phénomènes d’hypersensibilité apparaissent.

Rôle de réparation

Grâce à l’apposition cémentaire continue, le cément intervient dans la réparation de certaines lésions radiculaires.

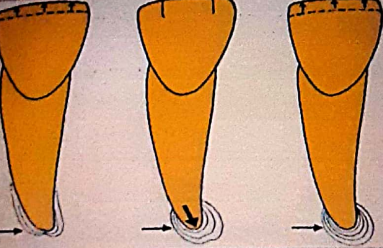

Rôle de compensation

L’usure occlusale et incisive des dents est compensée par un dépôt continu de cément, particulièrement abondant au niveau des apex et des zones de furcation, visant à allonger la racine.

Rôle de résorption

Lors de l’exfoliation des dents temporaires (rhizalyse), la résorption cémentaire intervient de manière physiologique.

Pathologie du cément

Hypercémentose

L’hypercémentose est un épaississement saillant du cément affectant une ou plusieurs dents, voire l’ensemble de la denture. Elle peut être difficile à distinguer d’un épaississement physiologique lié au vieillissement. Ses causes incluent :

- Une tension excessive due aux appareils d’orthodontie.

- Une dévitalisation pulpaire.

Cémenticules

Ce sont des masses arrondies de cément, disposées en lamelles concentriques, adhérant à la surface radiculaire, à l’os alvéolaire ou libres dans l’espace du ligament parodontal.

Cémentomes

Masses de cément situées généralement à l’apex, pouvant ou non adhérer aux dents. Ils sont d’origine néoplasique ou liés à une malformation du développement radiculaire. Découverts par radiographie, ils peuvent déformer le contour de la mâchoire.

Caries de cément

Caractérisées par une déminéralisation diffuse des cristaux d’hydroxyapatite du cément par des acides bactériens, ces caries surviennent après un déchaussement dentaire exposant le cément.

Conclusion

Le cément, en synergie avec les autres tissus parodontaux, forme une unité indissociable sur les plans histologique et physiologique, jouant un rôle clé dans la santé de l’organe dentaire. Malgré les avancées scientifiques, certains aspects de sa structure demeurent encore imprécis.

Le Cément – Parodontologie

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

[…] majeur de la matrice extracellulaire, assurant l’organisation et le fonctionnement de nombreux tissus. Toute anomalie ou déséquilibre dans sa synthèse ou sa dégradation peut avoir des conséquences […]