Anatomie-physiologie : les muscles masticateurs – Occlusodontie

Anatomie-physiologie : les muscles masticateurs – Occlusodontie

Introduction

Les muscles masticateurs sont situés à une profondeur variable dans les régions parotidienne et infratemporale. Ils se fixent à la mandibule et reçoivent leur innervation motrice de la branche mandibulaire du nerf trijumeau.

Rappel sur l’appareil manducateur

L’appareil manducateur se compose d’un ensemble d’éléments passifs, articulaires (temporomandibulaires et occlusaux), et actif, le système musculaire, dont la dynamique est coordonnée par le système neurosensoriel. L’efficience de cet appareil dépend de l’harmonie et de l’équilibre de ses différents composants qui ne peuvent être physiologiquement dissociés les uns des autres.

Définition des muscles masticateurs

Les muscles masticateurs (MM) sont les muscles intervenant dans le mouvement de la mandibule lors de la mastication. Ils comprennent quatre muscles pairs et symétriques : les muscles temporal, masséter, ptérygoïdien médial et ptérygoïdien latéral.

Anatomie descriptive des muscles masticateurs

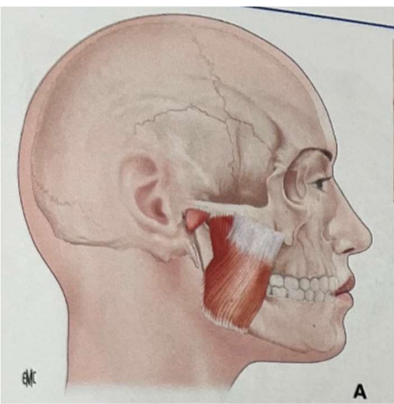

Muscle masséter

Forme

Le masséter est un muscle court, épais, quadrilatère, sous-jacent au muscle temporal, tendu de l’arcade zygomatique à la face latérale de la mandibule. Il est formé de trois faisceaux :

- Faisceau superficiel

- Faisceau moyen

- Faisceau profond

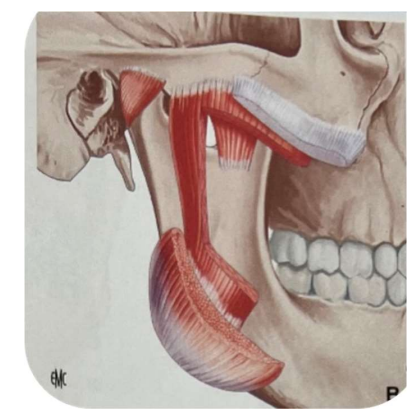

Origine, trajet et terminaison

- Faisceau superficiel : Long et oblique en bas et en arrière, il s’insère en haut sur le bord inférieur du processus zygomatique dans sa partie zygomatique, depuis son implantation sur l’apophyse pyramidale du maxillaire jusqu’à la suture temporozygomatique. Il se termine sur l’angle et le ramus mandibulaire (face inféro-latérale).

- Faisceau moyen : Court et vertical, en grande partie recouvert par le précédent, il le déborde en arrière. Il s’insère sur toute l’étendue du bord inférieur du processus zygomatique. Les fibres musculaires descendent verticalement et se terminent sur la face latérale de la branche montante de la mandibule, au-dessus de l’insertion du faisceau précédent jusqu’au voisinage de l’incisure mandibulaire. Un interstice celluleux sépare les faisceaux superficiel et moyen, sauf au voisinage de leur attache supérieure et le long du bord antérieur du muscle, où les deux faisceaux sont confondus.

- Faisceau profond : Plus mince que les précédents qui le recouvrent, il est tendu de la face médiale de l’arcade zygomatique et de la partie attenante de la face profonde de l’aponévrose temporale à la face latérale du processus coronoïde, au-dessus de l’insertion du faisceau moyen du masséter et immédiatement au-dessous du tendon du temporal. Ce faisceau détache, à sa partie postérieure, quelques fibres rétrogrades destinées à la lame prédiscale.

Innervation

Le muscle masséter est innervé par le nerf massétérique, branche de division du nerf temporomassétérique.

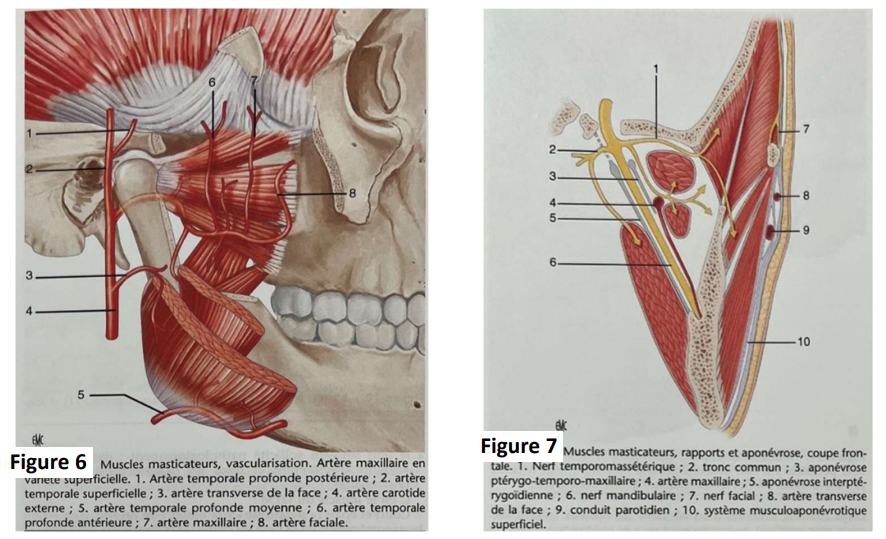

Vascularisation

Elle est assurée par l’artère massétérique, venue de l’artère faciale, et accessoirement par des branches de l’artère transverse de la face pour le faisceau superficiel. Le faisceau profond est vascularisé principalement par l’artère massétérique supérieure, issue de l’artère maxillaire à travers l’incisure mandibulaire. Accessoirement, l’artère buccale fournit quelques rameaux à la face profonde du masséter.

Action

- Élève la mandibule.

- Participe aux mouvements de protraction, rétraction et diduction.

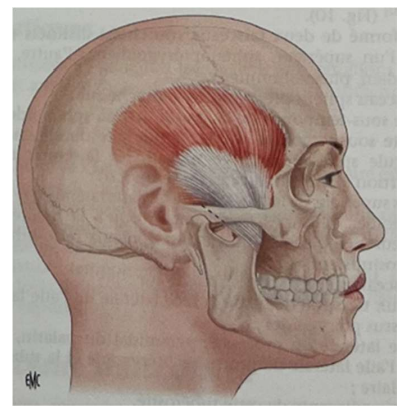

Muscle temporal

Forme

Le temporal, large, aplati, rayonnant en éventail, s’étend de la fosse temporale, sur la face latérale du crâne, à l’apophyse coronoïde de la mandibule. Il est composé de trois faisceaux : antérieur, moyen et postérieur.

Origine, trajet et terminaison

De ces origines, les fibres convergent en bas vers le processus coronoïde pour former un corps musculaire épais. Les fibres antérieures (de loin les plus importantes) cheminent à peu près verticalement, les moyennes de manière oblique en bas et en avant, et les postérieures à peu près horizontalement.

Innervation

Le muscle temporal est innervé par les trois nerfs temporaux profonds :

- Le nerf temporobuccal passe entre les deux faisceaux du ptérygoïdien latéral, se divise en nerf buccal et nerf temporal profond antérieur pour la partie antérieure du muscle.

- Le nerf temporal profond moyen passe au bord supérieur du muscle ptérygoïdien latéral et se rend à la partie moyenne du muscle.

- Le nerf temporomassétérique passe au bord supérieur du muscle ptérygoïdien latéral, puis se divise en nerf massétérique et nerf temporal profond postérieur pour la partie postérieure du muscle.

Vascularisation

Le muscle temporal reçoit trois artères temporales profondes par sa face profonde : les artères temporales postérieure (issue de l’artère temporale superficielle), moyenne et antérieure (issues de l’artère maxillaire).

Action

- Fibres verticales (antérieures) : élèvent la mandibule.

- Fibres horizontales (postérieures) : rétractent la mandibule.

- Unilatérale : mouvement latéral de la mandibule (mâcher).

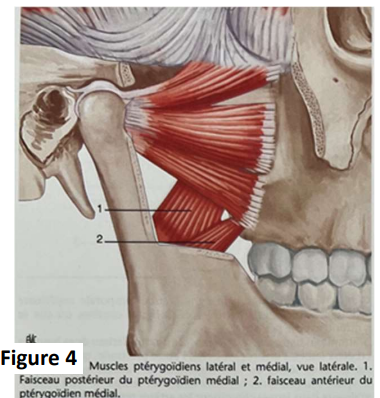

Muscle ptérygoïdien latéral

Forme

Muscle court, épais, en “V”, à deux branches ou faisceaux : inférieur condylo-ptérygoïdien et supérieur disco-sphénoïdal. Le faisceau inférieur est environ quatre fois plus épais que le faisceau supérieur et contient approximativement 80 % des fibres musculaires.

Origine, trajet et terminaison

- Faisceau inférieur : Oblique en bas, en dedans et en avant, tendu du col du processus condylaire de la mandibule sur la fossette antéro-médiale à la lame latérale du processus ptérygoïde et la face postéro-inférieure de la tubérosité maxillaire.

- Faisceau supérieur : À peu près horizontal, tendu de la capsule et du bord antérieur du disque articulaire via la lame tendineuse pré-discale à la face infra-temporale de la grande aile du sphénoïde et de la crête sphénotemporale.

Innervation

Les deux faisceaux du muscle ptérygoïdien latéral (PL) sont innervés par des filets différents issus du nerf temporobuccal au moment où ce dernier passe entre les deux faisceaux du muscle.

Vascularisation artérielle

Elle est assurée par des branches issues de l’artère maxillaire qui se distribuent plus spécialement à la face antérolatérale du muscle. Des vaisseaux, issus des deux faisceaux du muscle ptérygoïdien latéral, pénètrent le condyle mandibulaire au niveau de la fovéa, assurant la vascularisation de la tête condylienne avec l’artère du col.

Action

- Bilatérale : protrusion de la mandibule (tire le disque articulaire en avant).

- Unilatérale : mouvements de latéralité de la mandibule (mâcher).

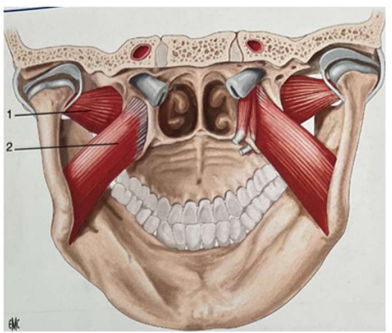

Muscle ptérygoïdien médial

Forme

Muscle épais, quadrilatère, situé médialement par rapport au PL et tendu de la fosse ptérygoïde à la face médiale de la branche montante et de l’angle mandibulaire.

Origine, trajet et terminaison

Il se compose de deux faisceaux accolés :

- Faisceau antérieur (superficiel, externe) : Prenant origine sur la face latérale du processus pyramidale du palatin et de la partie attenante de la tubérosité du maxillaire, en avant et en dehors des insertions du ptérygoïdien latéral qu’il recouvre à son origine.

- Faisceau postérieur (profond, interne) : S’insérant dans la fosse ptérygoïde et sur la face postérieure du processus pyramidale du palatin.

Les deux faisceaux du corps charnu, obliques en bas, en arrière et en dehors, se terminent sur la face médiale de l’angle de la mandibule et sur son bord inférieur :

- L’antérieur à destinée préangulaire.

- Le postérieur à destinée angulaire et sus-angulaire.

Innervation

Le muscle ptérygoïdien médial est innervé par le nerf venu du tronc commun des nerfs du ptérygoïdien médial, du tenseur du voile et du muscle tenseur du tympan.

Vascularisation

Comme celle du muscle ptérygoïdien latéral, elle est assurée par des artères ptérygoïdiennes issues de l’artère maxillaire, mais aussi par des branches ptérygoïdiennes issues de l’artère faciale et abordant le muscle par sa face antérieure.

Action

- Élève la mandibule (adduction).

Physiologie

Mouvements mandibulaires

Mouvements combinés

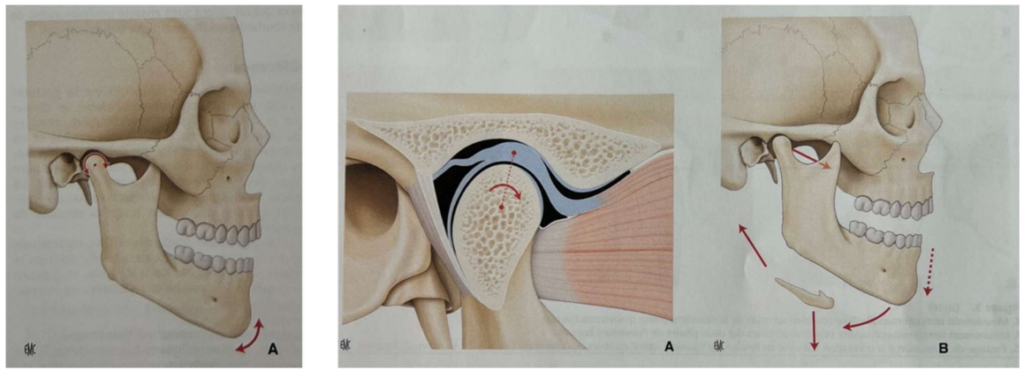

Ouverture buccale

Elle correspond à l’abaissement de la mandibule. Le mouvement d’ouverture résulte de l’action synergique des muscles abaisseurs et propulseurs, et se déroule en deux phases :

- Première phase (jusqu’à 20 mm d’ouverture environ) : Sous l’influence de la contraction des muscles abaisseurs (ventre antérieur du digastrique, mylo-hyoïdien, génio-hyoïdien), un abaissement de la mandibule se produit par rotation autour de l’axe reliant les tubercules médiaux des condyles (axe charnière) dans le compartiment inférieur discocondylien. Le faisceau supérieur du muscle ptérygoïdien latéral et l’appareil tenseur du disque se relâchent, et le faisceau inférieur commence à se contracter. Le disque est oblique en bas et en avant, la lame élastique rétrodiscale supérieure est relâchée.

- Deuxième phase (de 20 à plus de 40 mm d’ouverture) : Sous l’influence de la contraction du faisceau inférieur du muscle ptérygoïdien latéral et de la mise en tension du ligament latéral, le complexe condylodiscal glisse vers l’avant, le long du versant postérieur de l’éminence temporale. Ce mouvement combine une rotation condylienne dans le compartiment inférieur avec une très légère translation par rapport au disque, et une translation dans le compartiment supérieur du complexe condylodiscal vers l’avant par rapport à l’éminence temporale.

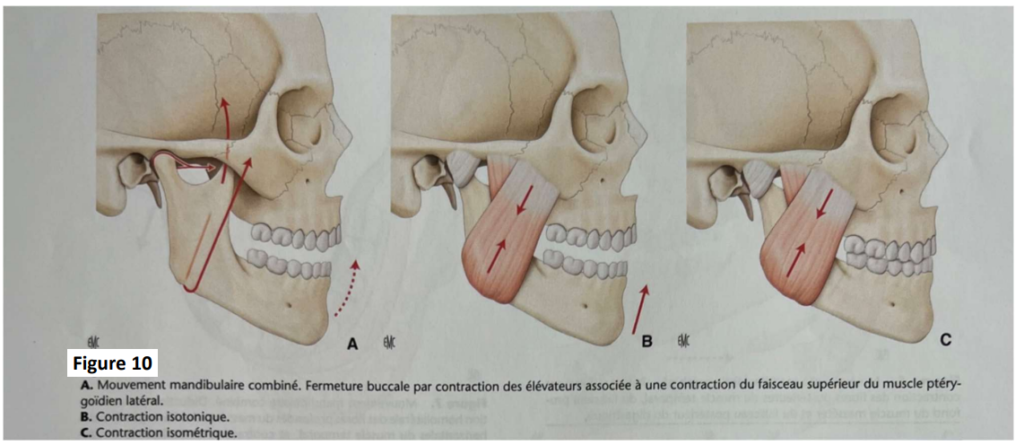

Fermeture buccale

Elle correspond à l’élévation de la mandibule. Ce mouvement s’accomplit suivant un mécanisme symétrique et inverse de celui du mouvement d’ouverture auquel il fait suite. La fermeture buccale se déroule également en deux phases successives :

- La première phase est due à la contraction des fibres antérieures du muscle temporal qui élève la mandibule (contraction isotonique).

- La deuxième phase intervient avec la contraction des muscles rétropulseurs : fibres postérieures du muscle temporal, fibres profondes du masséter et ventre postérieur du digastrique.

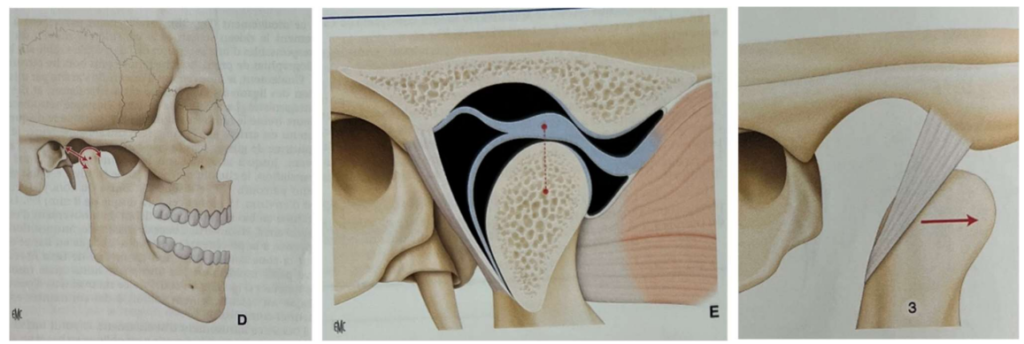

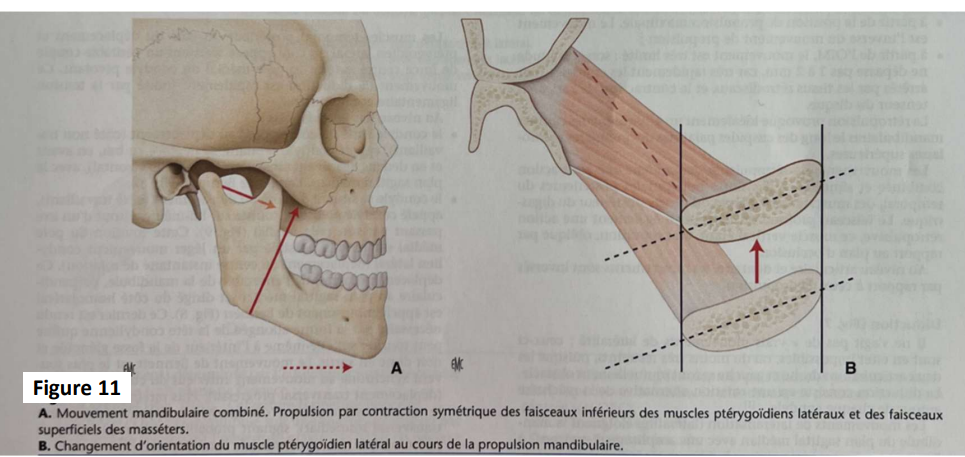

Propulsion

Le mouvement de proglissement mandibulaire, dont l’amplitude est d’environ 6 à 8 mm, se mesure de l’occlusion maximale (OM) à la position de protrusion maximale. Il nécessite un glissement mandibulaire le long de l’éminence temporale et des incisives supérieures pour désengrener les arcades dentaires. Une contraction symétrique des faisceaux inférieurs des muscles ptérygoïdiens latéraux et des faisceaux superficiels des masséters se produit. Les muscles ptérygoïdiens latéraux, lorsqu’ils se contractent, passent progressivement d’un plan parasagittal à un plan parafrontal.

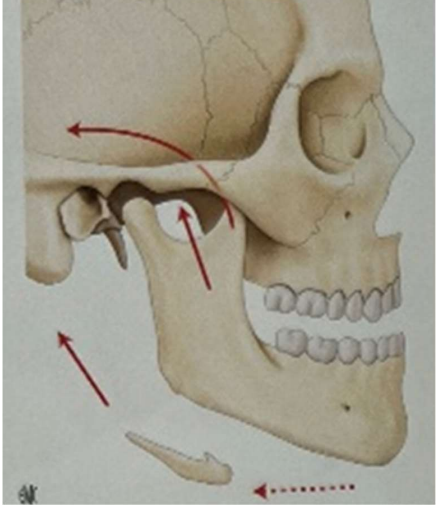

Rétropulsion

Les mouvements de rétropulsion peuvent se faire :

- À partir de la position de propulsion maximale : le mouvement est l’inverse du mouvement de propulsion.

- À partir de l’occlusion intercuspidale maximale (OIM), le mouvement est très limité : son amplitude ne dépasse pas 1 à 2 mm, car les condyles sont rapidement arrêtés par les tissus rétrodiscaux et la contraction de l’appareil tenseur du disque.

La rétropulsion provoque idéalement un glissement des canines mandibulaires le long des cuspides palatines des premières prémolaires supérieures. Ces mouvements demandent une contraction combinée et simultanée des fibres horizontales postérieures du temporal, des muscles abaisseurs et du ventre postérieur du digastrique. Le faisceau profond du masséter a également une action rétropulsive, ce muscle vertical étant, en propulsion, oblique par rapport au plan d’occlusion.

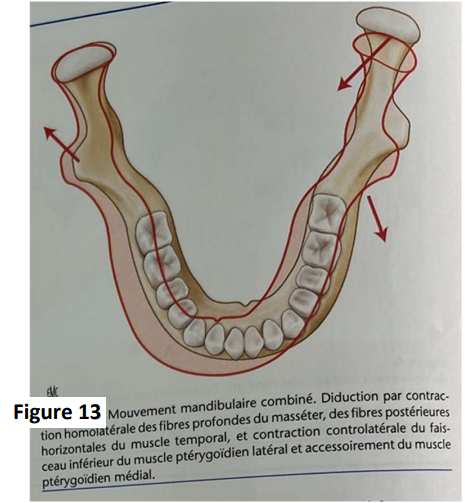

Diduction

La diduction consiste en une rotation alternative de la mâchoire autour de chaque condyle. Les mouvements de latéralisation (latéralité) éloignent la mandibule du plan sagittal médian avec une amplitude d’environ 7 à 9 mm. Inversement, les mouvements de médialisation rapprochent la mandibule du plan sagittal médian. La succession de mouvements de latéralisation et de médialisation des côtés droit et gauche réalise la diduction.

Ces mouvements plus complexes sont dus à des contractions musculaires asymétriques. Le mouvement de diduction débute par une latéralisation, exigeant un glissement au niveau des canines homolatérales au déplacement (guide canin), puis :

- Du côté opposé au mouvement : une contraction du faisceau inférieur du muscle ptérygoïdien latéral (accessoirement du muscle ptérygoïdien médial et du muscle masséter superficiel).

- Du côté du déplacement : une contraction des fibres postérieures horizontales du muscle temporal, du ventre postérieur du muscle digastrique, des fibres profondes du muscle masséter.

Les muscles temporal postérieur du côté du déplacement et ptérygoïdien latéral du côté opposé réalisent un véritable couple de force centré autour du pôle médial du condyle pivotant. Ce mouvement de diduction est rapidement limité par la tension ligamentaire et musculaire.

Mouvements complexes

Mastication

La mastication, effectuée à son début par des mouvements volontaires, devient très rapidement un acte réflexe (acte semi-volontaire sous la dépendance de la substance réticulée). Les mouvements sont influencés et ordonnés par les impulsions sensitives en provenance des tissus parodontaux, de la muqueuse buccale, des muscles, des tendons et des articulations temporo-mandibulaires. Les terminaisons sensorielles proprioceptives situées dans ces différents tissus analysent les caractères de l’aliment : dureté, volume, forme, situation.

Les informations recueillies sont transmises selon les récepteurs par voie spinale ou mésencéphalique aux noyaux sensitifs puis, par synapse, au noyau moteur du V qui induit la réponse motrice. Le muscle modifie alors son état de contraction ou d’inhibition, change la situation du bol alimentaire et adapte la position de la mandibule. La mastication, forcément unilatérale, doit être symétrique et concerner alternativement les côtés droit et gauche.

Déglutition

La déglutition permet le passage du bol alimentaire, en fin de mastication, et de la salive (1500 fois par jour) dans le tractus digestif. Au cours de la déglutition de l’adulte, les lèvres sont jointes, les dents serrées, la mandibule stabilisée en OIM par la sangle massétérine. La langue s’élève ensuite vers le palais (dont le voile obture le rhinopharynx), repoussant le bol alimentaire vers l’œsophage, après obturation laryngée par l’épiglotte et ascension du larynx.

La déglutition met en jeu un mécanisme neuromusculaire complexe : stabilisation de la mandibule en OIM (contraction isométrique), de l’os hyoïde (contraction isométrique) et contractions (isométriques et isotoniques) coordonnées des muscles de la langue.

Phonation

Elle joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’appareil manducateur et tout particulièrement dans l’adaptation fonctionnelle des articulations temporomandibulaires, en relation avec la morphologie des arcades dentaires, le type de phonème prononcé et la langue parlée. Cette fonction mettant en jeu des mécanismes neuromusculaires complexes est la plus fréquemment employée dans la vie de l’individu.

Autres mouvements complexes

Le bâillement, la ventilation, etc.

Conclusion

Les rapports anatomiques articulaires sont à connaître pour comprendre la symptomatologie de l’articulation temporomandibulaire et savoir l’aborder chirurgicalement. La dynamique mandibulaire est assurée par des muscles antagonistes élévateurs et abaisseurs, ainsi que par le ptérygoïdien médial qui présente un rôle propre, faisant de lui le muscle du dysfonctionnement temporomandibulaire.

Références bibliographiques

- N. Graillon, M.K. Le Roux, J.M. Foletti, C. Chossegros. Anatomie de l’appareil manducateur. Encyclopédie Médico-Chirurgicale 22-002-A-10, 2020.

- M.K. Le Roux, N. Graillon, J.M. Foletti, C. Chossegros. Physiologie du système condylodiscal et musculaire manducateur. Encyclopédie Médico-Chirurgicale 22-008-B-10, 2020.

- Jeanmonod A. Occlusodontologie ; applications cliniques. Édition Cdp ; 1988; 9-14.

- Baker E W, Schumacher U, Schuenke M, Schulte E. Anatomie tête et cou en odontostomatologie. Lavoisier ; 2011.

Figures

- Figure 1 : Vue latérale du muscle masséter.

- Figure 2 : Les 3 faisceaux du muscle masséter.

- Figure 3 : Vue latérale du muscle temporal.

- Figure 4

- Figure 5 : Vue postérieure du muscle ptérygoïdien médial.

- Figure 8 : Première phase d’ouverture buccale.

- Figure 9 : Deuxième phase d’ouverture buccale.

- Figure 10 : Mouvement mandibulaire combiné, fermeture buccale par contraction des élévateurs associée à une contraction du faisceau supérieur du muscle ptérygoïdien latéral.

- Figure 11 : Mouvement mandibulaire combiné, propulsion par contraction symétrique des faisceaux inférieurs des muscles ptérygoïdiens latéraux et des faisceaux superficiels des masséters.

- Figure 12 : Muscles impliqués dans le mouvement de rétropulsion.

Anatomie-physiologie : les muscles masticateurs – Occlusodontie

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

[…] Traumatiques : Fractures maxillo-faciales. […]