La Gencive

La Gencive

Définitions

La gencive, ou muqueuse gingivale, est la zone spécialisée de la muqueuse buccale qui sertit les collets anatomiques des dents et recouvre une partie des corticales des procès alvéolaires. Elle constitue le parodonte superficiel.

Structure Anatomique de la Gencive

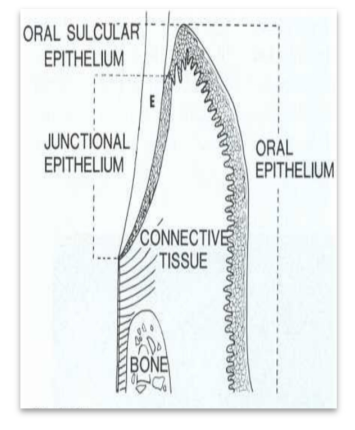

On distingue classiquement trois régions anatomiques :

La Gencive Marginale

C’est une bande de gencive de 0,5 à 2 mm de hauteur qui entoure la partie cervicale des dents. Elle est festonnée suivant les collets anatomiques des dents, limitée coronairement par le rebord gingival. Elle se continue latéralement par la gencive papillaire et apicalement par la gencive attachée, dont elle est délimitée par le sillon marginal. Du côté interne, elle est séparée de la dent par le sillon gingivo-dentaire ou sulcus, un espace virtuel compris entre la surface dure dentaire et la paroi tissulaire molle de la gencive. Sa profondeur, pour une gencive saine, varie de 0,5 à 2 mm.

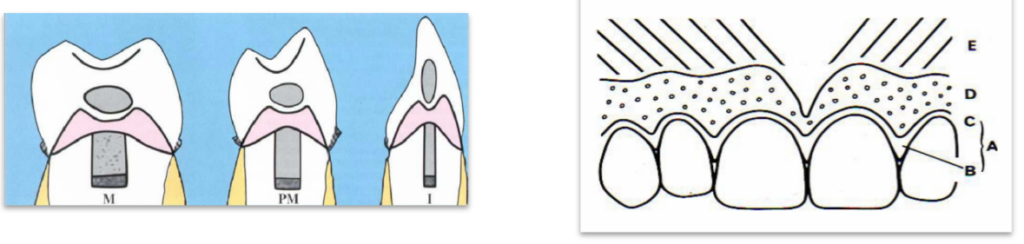

La Gencive Papillaire ou Interdentaire

Elle représente la saillie gingivale qui occupe les espaces interproximaux sous les zones de contacts interdentaires. Elle est constituée de deux papilles, vestibulaire et linguale, séparées par une dépression appelée col gingival, au niveau du bloc postérieur. Au niveau antérieur, la papille gingivale a une forme pyramidale.

La Gencive Attachée

C’est la portion de gencive qui adhère fortement aux structures sous-jacentes. Elle s’étend de la gencive marginale (sillon gingival libre) à la ligne mucco-gingivale, mais est également présente au centre des papilles. Sa hauteur est variable d’une région de la bouche à l’autre et peut aller de 1 à 9 mm.

Caractéristiques Cliniques d’une Gencive Saine

La Couleur

Habituellement rose pâle, la couleur dépend de l’épaisseur de l’épithélium, de la concentration des vaisseaux sub-épithéliaux, du degré de kératinisation et de la présence de pigments de mélanine. Chez l’enfant, en denture temporaire, la gencive est généralement plus rouge que chez l’adulte.

Le Contour

Il suit la configuration des collets anatomiques des dents. Le rebord marginal doit se terminer en biseau pointu.

La Consistance

Elle est ferme au niveau de la gencive attachée, souple au niveau de la gencive libre, ce qui la différencie de la muqueuse alvéolaire qui est lâche.

L’Aspect

La gencive attachée vestibulaire ainsi que le centre des papilles présentent un aspect piqueté en peau d’orange qui disparaît avec l’inflammation. La gencive marginale a un aspect lisse.

Le Volume

Une gencive saine présente un volume moyen qui maintient une hauteur physiologique de la gencive libre de 0,5 à 2 mm.

Structure Histologique de la Gencive

Histologiquement, la gencive est composée d’un épithélium, d’un tissu conjonctif ou chorion, et d’une membrane basale séparant les deux.

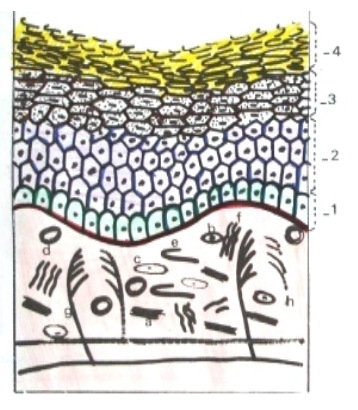

L’Épithélium

De type pavimenteux stratifié, il comporte trois épithélia : oral gingival, oral sulculaire et jonctionnel.

L’Épithélium Oral Gingival

C’est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé (sauf dans 10 % des cas où il peut être non kératinisé). Il constitue les faces vestibulaires et buccales de la gencive. Il est constitué de 90 % de cellules kératinocytes (contenant des tonofilaments) et 10 % de cellules non kératinocytes.

Cellules Kératinocytes

Cet épithélium est constitué de quatre couches cellulaires :

- Couche basale (stratum germinatum) : Formée d’une seule assise cellulaire de forme cylindrique ou cuboïde, séparée du chorion par la membrane basale, elle est le siège de nombreuses mitoses. Au microscope électronique, les cellules sont de forme cuboïde avec un noyau ovoïde et un appareil de Golgi bien développé. Les cellules germinatives sont reliées entre elles par des desmosomes et à la membrane basale par des hémidesmosomes.

- Couche épineuse (stratum spinosum) : Constituée de 10 à 20 couches de cellules polyédriques. Avec la couche basale, elle représente la moitié ou le tiers de l’épaisseur totale de l’épithélium. Les cellules perdent leur potentiel de division et de sécrétion, tendent à s’aplatir et semblent reliées par des ponts cytoplasmiques.

- Couche granuleuse (stratum granulosum) : Formée de cellules allongées renfermant des granules de kératohyaline et des corps d’Odland, leur donnant un aspect granuleux.

- Couche cornée (stratum corneum) : C’est la couche superficielle, dont la structure diffère selon qu’elle est ortho-kératinisée ou para-kératinisée.

- Ortho-kératinisée : Constituée d’une vingtaine de squames aplatis, à membrane épaisse, sans noyau ni organites, remplis de tonofilaments déshydratés inclus dans une matrice. Cette mixture constitue la kératine, une protéine hautement insoluble et résistante.

- Para-kératinisée : Les cellules sont aplaties, éosinophiles, mais conservent un noyau pycnotique, quelques organites et des tonofilaments agrégés.

Cellules Non Kératinocytes

Ce sont des cellules d’origine non épithéliale qui ne se kératinisent pas et se retrouvent au sein de l’épithélium :

- Mélanocytes : Présentes quelle que soit la race de l’individu, elles représentent 7 % de la population cellulaire de la couche basale de l’épithélium oral.

- Cellules de Merkel : Ce sont des cellules sensorielles du toucher, susceptibles de libérer des transmetteurs chimiques entre la cellule et la fibre nerveuse associée.

- Cellules de Langerhans : Ce sont des cellules immunocompétentes, avec des caractéristiques communes aux cellules de la série monocyte-macrophage. Elles stimulent la réponse lymphocytaire.

- Cellules inflammatoires : Principalement des leucocytes provenant du tissu conjonctif adjacent, fréquemment observées au sein de la population cellulaire de la gencive.

L’Épithélium Oral Sulculaire

Il constitue la paroi molle du sillon gingivo-dentaire, s’étendant du rebord de la gencive marginale, où il est continu avec l’épithélium oral gingival sans démarcation, jusqu’à l’épithélium jonctionnel. Cet épithélium est mince, stratifié, non kératinisé. Ses caractéristiques structurales sont similaires à celles de l’épithélium buccal, sauf que les desmosomes sont moins nombreux, les tonofilaments de densité moindre, et les espaces intercellulaires occupent 12 % du volume de l’épithélium, ce qui le rend plus perméable.

L’Épithélium Jonctionnel

C’est la portion apicale de l’épithélium sulculaire qui fournit une attache épithéliale unissant la gencive à la surface calcifiée dentaire. Cet épithélium est non kératinisé, sans crête épithéliale. Dans sa portion coronaire, il est constitué de 15 à 20 couches de cellules, mais dans sa partie apicale, il est très mince et ne comporte qu’une à deux couches de cellules.

Les Joints Intercellulaires

Ils constituent une zone d’attache et d’échanges métaboliques entre les cellules :

- Desmosomes : Attachent les cellules à la manière d’un presse-bouton.

- Hémidesmosomes : Plaques d’attachement situées exclusivement au niveau de la couche basale, reliant l’épithélium au chorion.

- Joints serrés (tight junctions) : Caractérisés par la fusion des feuillets externes des membranes plasmiques, provoquant l’oblitération de l’espace intercellulaire, permettant des échanges plus importants et assurant l’herméticité.

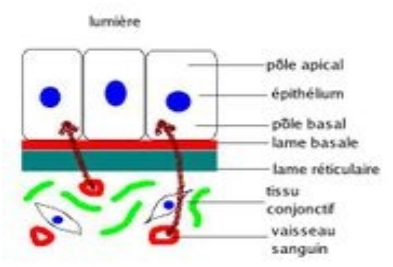

L’Interface Épithélium – Chorion

La Membrane Basale

L’épithélium et le conjonctif sont séparés par la membrane basale, décrite comme une condensation de substance fondamentale et de fibres réticulines, enrobées dans des composés homogènes. Elle est constituée par :

- Une zone dense tournée vers le tissu conjonctif, appelée lamina densa.

- Une zone claire, près de l’épithélium, appelée lamina lucida.

Les Crêtes Épithéliales et Papilles Conjonctives

Au niveau de l’épithélium oral gingival, la surface basale de l’épithélium présente de nombreuses crêtes interposées entre les papilles du tissu conjonctif sous-jacent. Elles confèrent une résistance à la jonction épithélio-conjonctive et une grande surface d’échange entre ces deux zones tissulaires.

Le Chorion (Lamina Propria)

C’est un tissu conjonctif hautement spécialisé et organisé, fermement attaché à la région cervicale de la racine et aux structures osseuses des procès alvéolaires sans interposition de sous-muqueuse. Il est constitué de :

Matrice Extracellulaire

Principalement composée de protéines fibrillaires (collagène, réticuline, élastine, fibronectine) incluses dans un gel polysaccharidique hydraté ou substance fondamentale.

La Substance Fondamentale

C’est un gel polysaccharidique hautement hydraté dans lequel sont incluses les fibres matricielles et les cellules. Elle comprend des éléments synthétisés in situ par les fibroblastes (collagène) et des éléments plasmiques (lipides, glucose, ions K et Na, enzymes, etc.).

Les Fibres

On distingue plusieurs variétés de fibres :

- Le Collagène : Protéine majeure de la matrice extracellulaire du tissu conjonctif, constituant environ 67 % du volume du tissu conjonctif gingival sain. Les collagènes de type I et III sont les principaux composants, synthétisés par les fibroblastes in situ.

- Fibres d’Élastine : Très peu nombreuses au niveau de la muqueuse gingivale, principalement associées aux vaisseaux, elles confèrent un caractère flexible à la muqueuse.

- Fibres de Réticuline : Forme immature des fibres de collagène, abondantes à l’interface épithélium-tissu conjonctif près de la membrane basale.

- Fibronectine : Protéine matricielle non collagénique qui forme des fibres, favorisant l’adhésion cellulaire et influençant leur migration.

Groupes de Fibres

En fonction de leur insertion, orientation et localisation, on distingue divers groupes de fibres :

- Fibres du Ligament Gingival :

- Groupe dento-gingival : Le plus important. Les faisceaux s’étendent du cément cervical, où ils sont insérés sous forme de fibres de Sharpey, et s’étalent au-dessus de la crête alvéolaire dans le chorion de la gencive. Ce groupe assure la tonicité de la gencive libre.

- Groupe dento-périosté : S’étend du cément radiculaire, près de la jonction émail-cément, et se réfléchit sur la crête alvéolaire vers le périoste des corticales des procès alvéolaires.

- Groupe alvéolo-gingival : Irradie de la crête alvéolaire, où les fibres sont insérées, et se termine coronairement dans le chorion de la gencive libre.

- Groupe circulaire : Cheminent de la gencive libre et encerclent la partie cervicale de la dent à la manière d’un anneau. Certaines fibres sont insérées soit au cément, soit dans l’os alvéolaire. Elles appliquent fermement la gencive libre sur la surface dentaire.

- Fibres du Ligament Interdentaire : Faisceaux fibrillaires horizontaux dans l’espace interproximal, s’étendant du cément d’une dent au cément de la dent adjacente, apicalement à la base de l’épithélium jonctionnel et coronairement à la crête alvéolaire.

Les Cellules

On distingue des cellules fixes et migratrices :

Cellules Fixes

- Fibroblastes : Cellules prédominantes du tissu conjonctif gingival, représentant 65 % de la population cellulaire gingivale. Ce sont les cellules fonctionnelles les plus importantes, responsables de la synthèse du collagène et du renouvellement des constituants de la matrice extracellulaire.

- Fibrocyte : Fibroblaste au repos, entouré d’une cavité « fibroplaste » riche en fibres élaborées par la cellule elle-même.

- Histiocyte : Grande cellule du tissu conjonctif, capable d’absorber des corps étrangers solides (cellules altérées, microbes, etc.), jouant un rôle d’épuration.

- Macrophages : Grosses cellules arrondies avec un noyau excentré et des vacuoles dans leur cytoplasme. Leur rôle est de phagocyter les débris cellulaires et les pathogènes. Ils participent à l’immunité innée en tant que défense non spécifique.

Cellules Migratrices

- Lymphocytes : Les lymphocytes B et T jouent un rôle majeur dans l’immunité.

- Plasmocytes : Stade final de différenciation des lymphocytes B, producteurs d’anticorps.

- Mastocytes : Cellules granuleuses présentes dans les tissus conjonctifs, contenant des médiateurs chimiques comme la sérotonine, l’histamine ou l’héparine.

- Polynucléaires : Cellules immunitaires, comprenant trois types : neutrophiles, basophiles et éosinophiles.

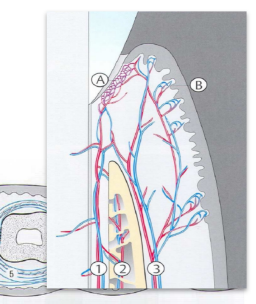

Vascularisation et Innervation de la Gencive

Vascularisation

La distribution sanguine dans la gencive se fait par trois sources :

- Vaisseaux du desmodonte : Parcourent la gencive et s’anastomosent avec quelques ramifications capillaires dans la zone du sillon gingivo-dentaire.

- Artérioles venant des septa interdentaires : Longent le rebord de l’os et s’anastomosent avec des vaisseaux du desmodonte.

- Artérioles supra-périostées : Le long des faces vestibulaires et linguales de l’os alvéolaire.

Innervation

L’innervation gingivale provient des fibres nerveuses du desmodonte, ainsi que des nerfs labiaux, labio-buccaux et palatins.

Physiologie de la Gencive

Rôle de Protection du Parodonte

La gencive, grâce à sa situation, assure la protection du parodonte profond contre les agressions physico-chimiques et microbiennes du milieu buccal, maintenant ainsi la santé parodontale. Ce rôle est assuré grâce à :

- L’organisation des cellules en strates.

- La cohésion des cellules épithéliales, assurée par les jonctions intercellulaires (principalement des desmosomes) et par la substance extracellulaire sécrétée par les cellules épithéliales, constituant une barrière inhibant la diffusion de substances étrangères.

- Le faible volume des espaces intercellulaires.

- La couche superficielle de kératine hautement insoluble au niveau de l’épithélium oral gingival.

- La desquamation de la couche superficielle de l’épithélium, qui assure l’élimination des substances étrangères se fixant à la surface gingivale.

- L’attache épithéliale, qui isole les structures parodontales profondes du milieu buccal.

- L’ultra-structure rendant l’épithélium oral gingival imperméable.

- L’anatomie déflectrice de la gencive, présentant des bombés à l’emplacement des racines et des dépressions correspondant aux espaces interdentaires.

Rôle de Réparation et Régénération

L’épithélium gingival subit un renouvellement permanent de ses cellules, assurant l’homéostasie épithéliale, c’est-à-dire l’intégrité structurale de l’épithélium et le maintien constant de son épaisseur. Cette homéostasie est assurée par :

- Les mitoses des cellules basales.

- La migration des cellules post-mitotiques de la couche basale vers la couche superficielle.

- La maturation des cellules épithéliales au cours de leur migration trans-épithéliale.

- La desquamation des cellules superficielles de l’épithélium.

- Le turn-over rapide de la gencive, c’est-à-dire le temps nécessaire à l’élimination, par desquamation, de la totalité des cellules épithéliales et à leur remplacement par un nombre équivalent de cellules :

- 7 à 15 jours pour l’épithélium oral gingival.

- 4 à 10 jours pour l’épithélium oral sulculaire, ce qui lui confère un potentiel de réparation important.

- 4 à 6 jours pour l’épithélium de jonction, particulièrement rapide.

Rôle de Défense

Le tissu conjonctif, en particulier le chorion gingival, est très riche en cellules de défense, qu’elles soient impliquées dans l’immunité spécifique ou non spécifique. Certaines, comme les macrophages, sont présentes en permanence, tandis que d’autres proviennent de la circulation générale par phénomène de migration-diapédèse lors d’une agression pathologique.

Rôle Nutritif

Le chorion gingival joue un rôle primordial dans la nutrition de la gencive avec tous ses constituants cellulaires ou tissulaires, grâce à la richesse du réseau vasculaire et au type de vascularisation qualifiée de terminale.

Rôle Émonctoire

La gencive présente une vascularisation terminale, étant le dernier tissu irrigué après la pulpe, le desmodonte et l’os alvéolaire, ce qui permet l’élimination des déchets à l’extérieur de la gencive.

Rôle Sensoriel

Le chorion gingival est très riche en fibres nerveuses qui assurent la transmission de stimuli sensitifs. De plus, les cellules de Merkel, présentes au niveau de la couche basale de l’épithélium gingival, favorisent la sensibilité au toucher.

Conclusion

La vpossède une structure capable de maintenir l’intégrité de l’organe dentaire. Toutefois, son atteinte peut se propager vers le parodonte profond et provoquer une maladie parodontale. Il est donc essentiel de maintenir l’état de santé gingivale.

La Gencive

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

[…] jonction résiduelles ou alors à partir de l’épithélium sulculaire. La reconstitution de l’attache n’est possible qu’en l’absence de tissu inflammatoire, de dépôts bactériens, […]

[…] apports nutritifs sont d’origine sanguine et lymphatique et diffusent par phénomène de capillarité. Le desmodonte, grâce à sa richesse […]