La première et la deuxième molaire maxillaire (Anatomie Dentaire)

La première et la deuxième molaire maxillaire

I. Introduction

Les molaires occupent la portion la plus postérieure de chaque arcade, de chaque côté, en arrière de la seconde prémolaire. Leur dénomination est fonction de leurs relations d’ordre :

- Première molaire : pour la plus mésiale ;

- Deuxième molaire : pour la suivante ;

- Troisième molaire : pour la plus distale.

Chronologie de l’éruption des molaires

| Maxillaire | Mandibulaire | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Première molaire | Deuxième molaire | Troisième molaire | Première molaire | Deuxième molaire | Troisième molaire | |

| Début de la calcification coronaire | Naissance | 2,5 à 3 ans | 7 à 9 ans | Naissance | 2,5 à 3 ans | 8 à 10 ans |

| Fin de la calcification coronaire | 3 à 4 ans | 7 à 8 ans | 12 à 16 ans | 2,5 à 3 ans | 7 à 8 ans | 12 à 18 ans |

| Éruption | 6 ans | 12 à 13 ans | 17 à 21 ans | 6 à 7 ans | 11 à 13 ans | 17 à 21 ans |

| Fin de la calcification apicale | 9 à 10 ans | 14 à 16 ans | 18 à 25 ans | 9 à 10 ans | 14 à 15 ans | 18 à 24 ans |

Dimension des molaires

| Maxillaire | Mandibulaire | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Première molaire | Deuxième molaire | Troisième molaire | Première molaire | Deuxième molaire | Troisième molaire | |

| Hauteur totale | 19,5 mm | 18 mm | 17,5 mm | 21,5 mm | 20 mm | 18 mm |

| Hauteur coronaire | 7,5 mm | 7 mm | 6 mm | 7,5 mm | 7 mm | 7 mm |

| Diamètre mésiodistal | 10 mm | 9 mm | 8,5 mm | 11 mm | 10,5 mm | 10 mm |

| Diamètre vestibulo-lingual | 11 mm | 11 mm | 10 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 9,5 mm |

II. Caractères morphologiques communs au groupe des molaires

- Leurs surfaces occlusales sont les plus importantes des deux arcades.

- L’aire occlusale présente de trois à cinq cuspides majeures.

- Deux cuspides au moins sont vestibulaires.

- Deux ou trois racines importantes sont disposées de manière caractéristique pour ces dents.

- La première molaire est plus volumineuse que la deuxième molaire, laquelle est plus volumineuse que la troisième molaire.

- Elles sont dites « en série descendante ».

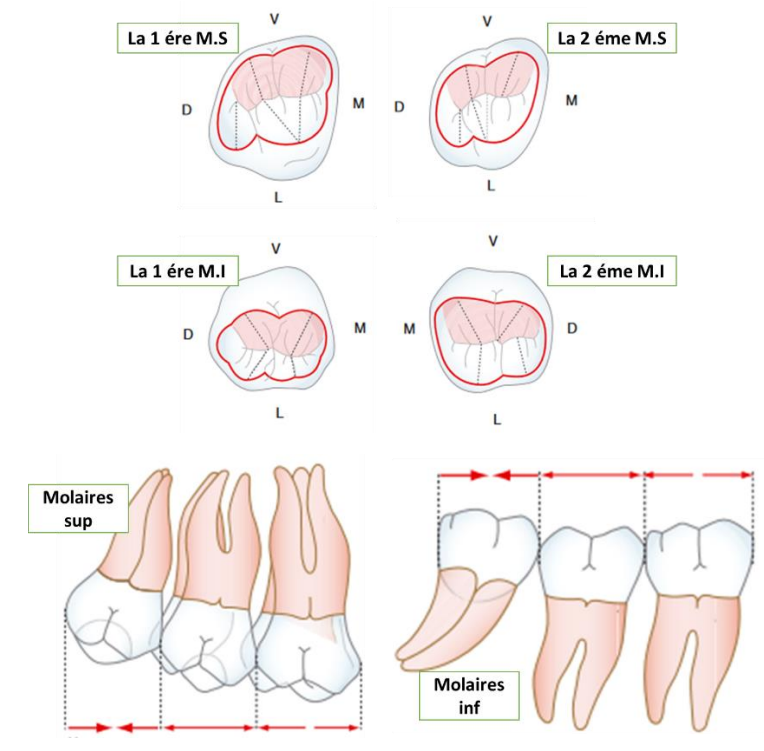

IV. La première molaire maxillaire

La première molaire maxillaire présente une anatomie très stable avec des caractères anatomiques fortement exprimés selon un gabarit triangle à sommet lingual aussi bien au niveau coronaire que radiculaire (deux cuspides et deux racines du côté vestibulaire, une cuspide linguale principale et une racine linguale), ce qui en fait un modèle pour décrire les deuxième et troisième molaires maxillaires. C’est la plus volumineuse des trois molaires maxillaires.

1. Fonctions

Les molaires participent essentiellement à :

- L’écrasement du bol alimentaire ;

- Au calage de la mandibule sur le maxillaire au cours de la déglutition ;

- Au maintien de la dimension verticale d’occlusion ;

- Au maintien de l’équilibre neuro-musculo-articulaire ;

- À l’esthétique et à la phonation.

V. Caractères généraux propres à chaque surface dentaire

1. La première molaire maxillaire

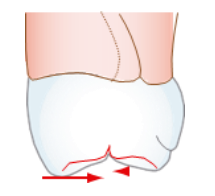

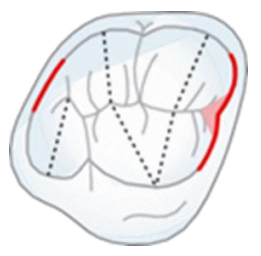

a. La face vestibulaire

- Silhouette :

- Le contour mésial présente un maximum de convexité à la jonction du tiers occlusal et du tiers médian, qu’on appelle zone proximale de contact.

- Le contour distal est uniformément convexe depuis l’angle disto-occlusal, lequel est arrondi, jusqu’à la ligne cervicale ; le maximum de convexité est situé dans le tiers médian.

- La ligne cervicale est constituée de deux segments curvilignes dont la concavité est dirigée vers les racines ; ces segments sont séparés par une pointe dirigée vers la bifurcation radiculaire.

- Modelé :

- Dans sa moitié cervicale, la surface vestibulaire est régulièrement convexe et, dans sa moitié occlusale, elle est parcourue par un sillon intercuspidien vestibulaire né de la juxtaposition des deux convexités cuspidiennes ; il se termine dans un puits à mi-hauteur coronaire.

- Au niveau de la jonction du tiers cervical et du tiers médian de la couronne, il existe une arête cervicale horizontale qui marque le maximum de convexité de la face vestibulaire.

b. La face linguale

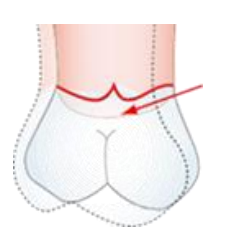

- Silhouette :

- Le contour général de cette dent observée par la face linguale est également trapézoïdal.

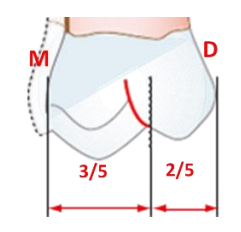

- Le contour occlusal est caractérisé par deux cuspides de dimension inégale :

- La cuspide mésio-linguale, relativement arrondie et la plus volumineuse, qui représente les trois cinquièmes du diamètre coronaire mésio-distal ;

- La cuspide disto-linguale, nettement plus courte et plus étroite, qui présente un contour plutôt convexe. C’est la plus large des cuspides disto-linguales des trois molaires maxillaires.

- Ces deux cuspides sont séparées l’une de l’autre par le sillon lingual.

- Le contour mésial est superposable au contour mésial observé par la face vestibulaire.

- Le contour distal se différencie du contour distal observé par la face vestibulaire en ce qu’il se termine par un angle occluso-distal davantage arrondi.

- La ligne cervicale est plutôt irrégulière, presque rectiligne ou à peine convexe en direction de la racine.

- Modelé :

- La surface linguale est habituellement convexe dans son ensemble.

- Elle est séparée en deux territoires par le sillon lingual.

- La partie mésio-linguale présente assez fréquemment une mini-cuspide, le tubercule de Carabelli, allant d’une simple élévation à une véritable cinquième cuspide séparée alors de la cuspide mésio-linguale par un sillon.

- Le territoire disto-lingual est uniformément convexe dans tous les sens.

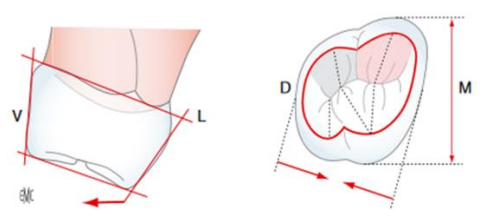

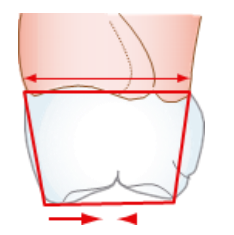

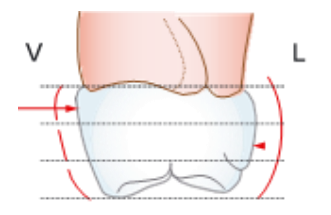

c. La face mésiale

- Silhouette :

- Le contour général est trapézoïdal.

- Le diamètre vestibulo-lingual est maximal dans la région cervicale.

- Le contour vestibulaire et le contour lingual convergent vers le contour occlusal.

- Le contour occlusal est essentiellement marqué par les cuspides mésiales.

- La cuspide mésio-vestibulaire est plus haute que la cuspide mésio-linguale.

- La crête marginale mésiale émerge des versants cuspidiens mésiaux et s’incline irrégulièrement vers la ligne cervicale.

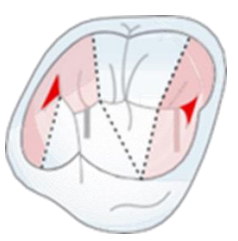

- Il existe habituellement un sillon marginal mésial qui traverse la crête marginale mésiale en son milieu.

- Le contour vestibulaire est fortement convexe dans le tiers cervical. Il devient ensuite, sur une courte distance, plan ou quelquefois légèrement concave dans le tiers médian. À partir de là, le contour devient à peine convexe jusqu’à la pointe cuspidienne, avec une forte inclinaison vers le contour lingual.

- Le maximum de convexité se situe dans le tiers cervical ou à la jonction du tiers cervical et du tiers médian.

- Le contour lingual est uniformément convexe depuis la ligne cervicale jusqu’à la pointe cuspidienne.

- Le maximum de convexité se situe dans le tiers médian.

- Si le tubercule de Carabelli est fortement proéminent, le contour peut être irrégulier.

- La ligne cervicale est souvent irrégulière.

- Modelé :

- La surface mésiale est fortement convexe dans son tiers occlusal et dans son tiers médian, et est plutôt plane ou concave dans sa moitié cervicale.

- La zone proximale de contact se situe à la jonction du tiers vestibulaire et du tiers médian dans le sens vestibulo-lingual et à la jonction du tiers occlusal et du tiers médian dans le sens occluso-cervical.

d. La face distale

- Silhouette :

- L’aspect général est le même que celui de la face mésiale.

- Le contour occlusal est marqué par la cuspide disto-vestibulaire, la crête marginale distale, et la cuspide disto-linguale.

- La cuspide disto-vestibulaire est plus proéminente que la cuspide disto-linguale.

- Ces deux cuspides masquent en partie les cuspides mésiales.

- La crête marginale distale est plus courte dans le sens vestibulo-lingual, moins proéminente, et située à un niveau plus cervical que la crête marginale mésiale.

- Le contour vestibulaire et le contour lingual sont superposables aux contours correspondants observés par la face mésiale.

- La surface vestibulaire est totalement visible sous cet aspect.

- La ligne cervicale présente une légère convexité en direction du contour occlusal.

- Modelé :

- La surface distale est plus petite que la surface mésiale. Elle est convexe dans son ensemble.

- La zone proximale de contact se situe sensiblement dans le tiers médian coronaire, tant dans le sens vestibulo-lingual que dans le sens occluso-cervical.

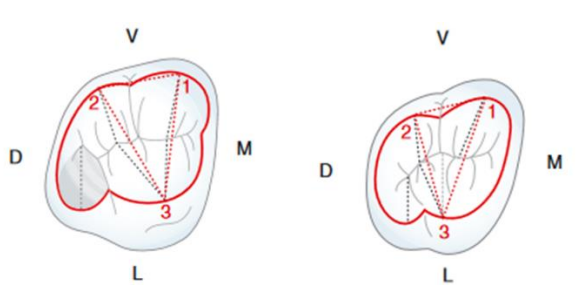

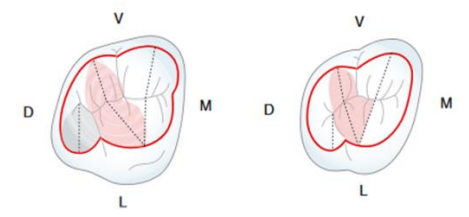

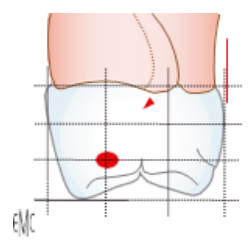

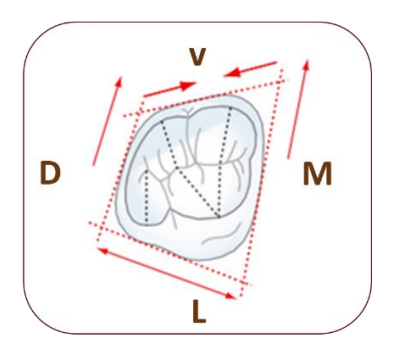

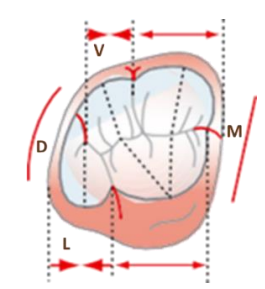

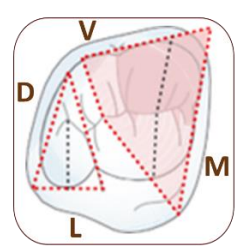

e. La face occlusale

- Silhouette :

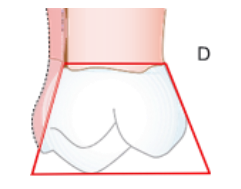

- Le contour général est celui d’un parallélogramme, quelquefois celui d’un trapèze dont deux côtés convergent vers la face vestibulaire.

- Dans le sens mésio-distal, le plus grand diamètre est lingual.

- Le tiers de la face vestibulaire et la moitié de la face linguale sont visibles à l’observation par la face occlusale.

- La face vestibulaire est plane dans son ensemble.

- Le contour vestibulaire est séparé en deux parties par le sillon vestibulaire : la partie mésiale est plus grande que la partie distale.

- Les contours proximaux sont coupés sensiblement en leur milieu par le sillon marginal mésial et par le sillon marginal distal.

- Le contour lingual est également divisé en deux parties en raison de l’existence du sillon lingual ; la partie mésiale est plus large et plus convexe que la partie distale.

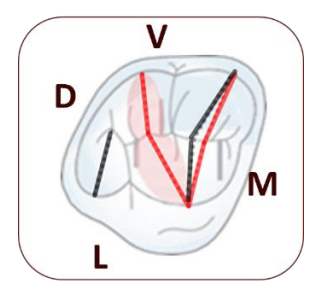

- Modelé :

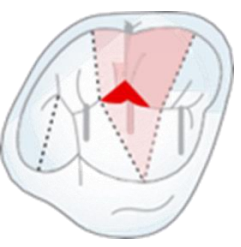

- L’aire occlusale est caractérisée par la présence de quatre cuspides, qui sont par ordre décroissant de volume : mésio-linguale, mésio-vestibulaire, disto-vestibulaire, et disto-linguale.

- La cuspide disto-vestibulaire et la cuspide mésio-linguale sont réunies par une forte arête oblique appelée « pont d’émail ».

- La crête marginale mésiale est plus longue et plus proéminente que la crête marginale distale.

- La fosse centrale est grossièrement triangulaire : elle se situe au centre du trigone.

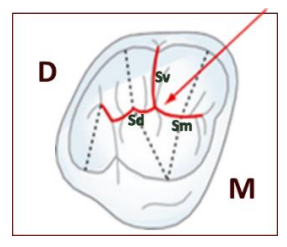

- Le puits central est localisé dans la partie la plus profonde de la fosse centrale. Il est le point de jonction de trois sillons :

- Le sillon vestibulaire (sv) qui se dirige vers la face vestibulaire et qui sépare la cuspide mésio-vestibulaire de la cuspide disto-vestibulaire ;

- La fosse distale est de contour plus ou moins linéaire : elle se situe distalement par rapport au pont d’émail et s’oriente de manière sensiblement parallèle à ce dernier.

- Le puits mésial est situé à mi-distance de la face vestibulaire et de la face linguale, il est situé au fond de la fossette triangulaire mésiale. Il est le point de réunion de quatre sillons :

- Le sillon mésial ;

- Le sillon mésio-vestibulaire ;

- Le sillon mésio-lingual ;

- Le sillon vestibulaire (sv).

- Le puits distal se situe au fond de la fossette triangulaire distale. Il est le point de rencontre de cinq sillons :

- Le sillon distal ;

- Le sillon lingual, parallèle au pont d’émail, il se termine sur la face linguale ;

- Le sillon vestibulaire (sv) ;

- Le sillon marginal distal qui traverse la crête marginale distale et qui se termine sur la face distale.

- Il arrive de trouver, autour du puits distal, des sillons supplémentaires à ceux qui viennent d’être décrits.

f. La racine

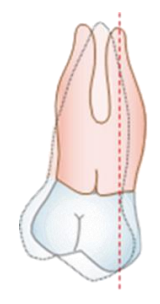

- La surface vestibulaire :

- Les trois racines sont visibles à l’observation par la face vestibulaire.

- Les deux racines vestibulaires constituent un tronc commun sur un tiers de la hauteur à partir de la ligne cervicale. Juste en regard du milieu de la couronne, un sillon vertical, peu profond, s’imprime sur la face vestibulaire du tronc radiculaire.

- Les racines vestibulaires sont en général relativement étroites dans le sens mésio-distal.

- La racine mésio-vestibulaire se dirige d’abord verticalement au niveau de son tiers cervical et de son tiers médian, puis s’incline vers le contour distal dans la région du tiers apical.

- L’apex est habituellement à l’aplomb de la pointe de la cuspide mésio-vestibulaire.

- La racine disto-vestibulaire présente une inclinaison distale dans le tiers cervical et dans le tiers médian radiculaire, puis une inclinaison mésiale dans le tiers apical.

- La racine linguale est visible entre les deux racines vestibulaires, en arrière-plan : c’est la plus longue des trois racines de cette dent.

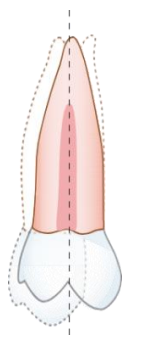

- La surface linguale :

- En arrière-plan, le contour mésial de la racine mésio-vestibulaire est entièrement visible.

- De même, une partie du contour distal de la racine disto-vestibulaire est également visible.

- Au premier plan, une seule racine linguale s’élève régulièrement à partir d’une base cervicale, large dans le sens mésio-distal, en direction d’un apex plus ou moins arrondi : c’est la plus longue des trois racines de cette dent.

- Elle est marquée par une dépression peu profonde qui va de la ligne cervicale jusqu’au tiers médian radiculaire.

- L’apex est sensiblement aligné sur le milieu de la couronne.

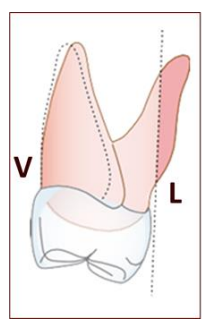

- La surface mésiale :

- La racine mésio-vestibulaire est large et plate dans le sens vestibulo-lingual.

- La racine linguale apparaît étroite, « en forme de banane ».

- Elle s’incurve lingualement à partir de la base radiculaire, puis se dirige vers le contour vestibulaire dans le tiers apical.

- Cette racine se projette en dehors du contour coronaire lingual.

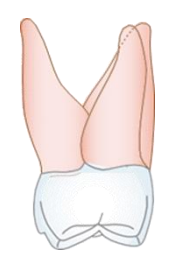

- La surface distale :

- Les trois racines sont visibles à l’observation par la face distale.

- Le contour vestibulaire et l’apex de la racine mésio-vestibulaire constituent l’arrière-plan de la racine disto-vestibulaire.

- La racine disto-vestibulaire est courte et étroite.

- Elle s’élève verticalement dans la projection du contour coronaire vestibulaire.

- La racine linguale s’oriente selon une direction linguale.

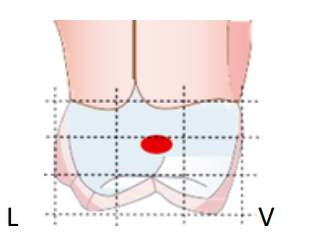

g. Anatomie interne

- L’anatomie interne de la première molaire maxillaire est complexe.

- Les racines linguale et disto-vestibulaire comportent généralement un seul canal.

- La prévalence d’un deuxième canal dans la racine mésio-vestibulaire, dit MV2, est très élevée.

- Dans la majorité des cas, les deux canaux mésio-vestibulaires, MV1 et MV2, se rejoignent à un niveau variable de la racine pour se terminer par un foramen unique et commun.

- La configuration à deux canaux, avec deux foramina distincts, est plus rare.

- Le deuxième canal mésio-vestibulaire peut être très court.

La première et la deuxième molaire maxillaire

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Leave a Reply