Anatomie-Physiologie : l’Occlusion – Occlusodontie

Anatomie-Physiologie : l’Occlusion – Occlusodontie

Introduction

Le système dentaire est constitué de l’ensemble des organes dentaires (dent et parodonte) assemblés en arcades maxillaire et mandibulaire. Associés à des structures ostéo-articulaires et à des éléments neuro-musculaires, ce système est inclus dans l’ensemble fonctionnel que constitue l’appareil manducateur. L’affrontement des arcades dentaires au cours de la mise en fonction de l’appareil manducateur représente les fonctions occlusales. Elles définissent les conditions physiologiques d’intégration du système dentaire dans l’ensemble des fonctions manducatrices (et non uniquement masticatrices).

Objectifs du Cours

- Connaître les caractéristiques morphologiques et anatomiques de l’occlusion fonctionnelle.

- Comprendre l’agencement et les règles biomécaniques de l’affrontement des arcades dentaires.

- Connaître les différentes fonctions occlusales.

Plan

- Rappel sur l’appareil manducateur

- Système dentaire

- Organisation des arcades dentaires

- Relations intermaxillaires

- Relation inter-arcades

- Tissus de soutien

- Physiologie de l’occlusion : fonctions occlusales

1. Rappel sur l’Appareil Manducateur

L’appareil manducateur se compose d’un ensemble d’éléments passifs, articulaires (temporomandibulaires et occlusaux), et actif, le système musculaire, dont la dynamique est coordonnée par le système neurosensoriel.

2. Système Dentaire

Le système dentaire est constitué de l’ensemble des organes dentaires (dents et parodonte) organisés en arcades dentaires maxillaire et mandibulaire.

2.1. Caractéristiques Communes du Système Dentaire

Les unités dentaires se répartissent en deux secteurs :

- Le secteur antérieur comprenant les incisives et canines.

- Le secteur postérieur comprenant les prémolaires et molaires.

2.1.1. Secteur Antérieur

Les faces linguales présentent toutes un relief cervical plus ou moins marqué, le cingulum d’où partent des crêtes marginales mésiales et distales elles-mêmes plus ou moins accentuées. Ces trois structures anatomiques isolent en leur centre une dépression plus ou moins profonde, la concavité linguale ou palatine.

Sur les canines, cette dépression en elle-même rehaussée d’une arête centrale qui isole deux versants : un versant mésial et un versant distal.

2.1.2. Secteur Postérieur

Les unités dentaires sont de type cuspidé et à ce titre présentent les caractéristiques suivantes :

- Face occlusale : elle correspond à la surface de la dent qui est dirigée vers le plan occlusal. Elle est limitée par la ligne de plus grand contour de la couronne.

- Table occlusale : la table occlusale est la surface dentaire comprise entre les pointes cuspidiennes, l’arête marginale et les crêtes marginales. Sa largeur, environ 60 % de la largeur vestibulo-linguale, est constante sur toutes les faces occlusales d’une même arcade.

- Arête marginale : elle correspond à la limite virtuelle de séparation entre la face occlusale et la table occlusale.

- Crêtes marginales : les crêtes marginales sont une partie de l’arête marginale qui borde les faces proximales des dents postérieures.

- Les cuspides : les cuspides, élévations coronaires marquées, sont de deux types :

- Cuspides primaires ou cuspides d’appui : ce sont les cuspides vestibulaires inférieures et palatines supérieures. De forme arrondie globuleuse, leur rôle est de fixer la dimension verticale d’occlusion et d’écraser les aliments.

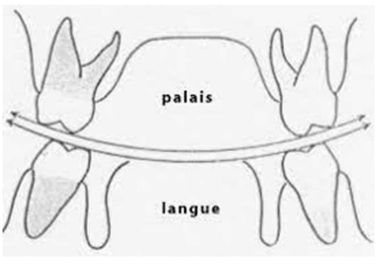

- Cuspides secondaires ou cuspides de préhension : ce sont les cuspides vestibulaires supérieures et linguales inférieures. De forme acérée, elles participent à la dilacération du bol alimentaire et à la protection des tissus mous périphériques, langue et joues.

Chaque cuspide présente la forme d’une pyramide à quatre côtés s’organisant en deux versants, un externe et un interne, et deux pans, mésiaux et distaux.

- Sillons occlusaux : le relief de la table occlusale est souligné par deux types de sillon :

- Sillons principaux : séparent les cuspides entre elles dans le sens mésio-distal et dans le sens vestibulo-lingual.

- Sillons secondaires : parcourent les pans cuspidiens internes. Peu nombreux sur les pans cuspidiens primaires, ils sont, par contre, plus nombreux sur les pans mésiaux et distaux des cuspides secondaires. Leur rôle est de faciliter l’évacuation du bol alimentaire et de créer par leur présence des structures aiguës jouant le rôle de section et des structures mousses remplissant une fonction de protection vis-à-vis des tissus mous environnants.

3. Organisation des Arcades Dentaires

L’organisation des unités dentaires, au sein de leurs arcades respectives, répond à un objectif majeur, celui d’assurer leur équilibre et leur stabilité. Cet objectif découle :

- de la forme de l’arcade,

- de la présence de courbes sagittale et frontale,

- de la situation des points de contact interproximaux.

3.1. Forme de l’Arcade

Idéalement, les arcades dentaires présentent la forme d’une demi-ellipse au maxillaire et d’une parabole à la mandibule. Les unités dentaires homologues s’y répartissent de manière symétrique par rapport au plan sagittal médian.

3.1.1. Arcade Mandibulaire

Elle se compose de deux segments, l’un antérieur, l’autre postérieur.

- Le secteur antérieur constitué des incisives et canines, il s’organise selon un concept sphérique dont le centre se situe dans le plan sagittal médian sur une droite joignant les points de contact mésiaux des deuxièmes prémolaires.

- Le secteur prémolaire-molaire : les prémolaires prolongent l’organisation sphérique du secteur antérieur. Au niveau des molaires, la forme parabolique de l’arcade se dessine. Ceci impose une légère rotation axiale des faces occlusales. Ce mouvement de rotation oriente et modifie la position des composantes anatomiques des fosses centrales, à savoir crêtes cuspidiennes, sillons principaux, avec toutes les conséquences sur la position spatiale des clefs d’occlusion représentées par la relation cuspide-fosse.

3.1.2. Arcade Maxillaire

Légèrement plus grande que l’arcade mandibulaire, l’arcade maxillaire de forme ellipsoïde se compose de trois segments :

- Segment antérieur : les incisives et canines maxillaires s’orientent, en cas de normalité, par rapport au bord libre des dents mandibulaires. Les dents maxillaires recouvrent partiellement les faces vestibulaires des dents mandibulaires, créant le guide antérieur.

- Segment prémolaire : les prémolaires participent à l’équilibre de l’arcade maxillaire. La très légère rotation de ces dents entraîne un déplacement mésial des cuspides palatines. Ce mouvement prévient les interférences occlusales entre le pan distal interne de la cuspide palatine et le pan mésial interne de la cuspide vestibulaire inférieure.

- Segment molaire : comme les prémolaires, les molaires sont affectées d’un très léger mouvement de rotation. Ce mouvement place, idéalement, lorsque la molaire est observée par sa face vestibulaire, la pointe cuspidienne mésio-palatine entre les cuspides vestibulaires. Mais, surtout, ce mouvement de rotation oriente les pans mésiaux du pont d’émail.

Toute rotation axiale disto-palatine amoindrit les risques d’interférence côté travaillant et augmente le rôle « guide » du pan mésio-vestibulaire lors de la latéralité travaillante. Ceci renforce le rôle de protection et de butée à la distalisation de cette unité dentaire.

3.2. Courbes Sagittale et Frontale

L’organisation sphéroïde des composants de l’arcade dentaire trouve son aboutissement dans l’établissement de courbes sagittale et frontale.

3.2.1. Définitions

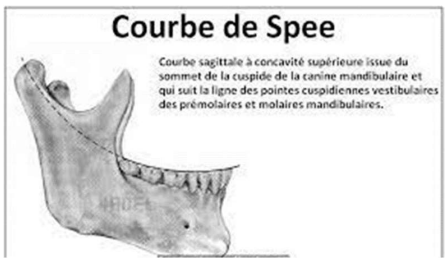

- Courbe sagittale ou courbe de Spee : c’est une courbe à concavité supérieure qui passe par le sommet de la pointe canine mandibulaire et par les sommets des cuspides vestibulaires. Elle se prolonge vers les versants antérieurs des condyles mandibulaires.

- Courbe frontale ou courbe de Wilson : c’est une courbe à concavité supérieure qui passe par les sommets vestibulaires et linguaux des cuspides inférieures.

Ces courbes résultent de l’inclinaison linguo-vestibulaire et mésio-distale des axes radiculaires.

3.2.2. Arcade Supérieure

Non détaillé dans le document.

3.2.3. Arcade Inférieure

Non détaillé dans le document.

3.3. Points de Contact Inter-Proximaux

3.3.1. Description

Les faces proximales des dents entrent en relation au niveau du point de contact. Ce contact, punctiforme à l’origine, évolue rapidement en surface. Cette évolution est liée à l’usure des faces proximales provoquée par les déplacements relatifs des dents lors de l’application des forces fonctionnelles. Cette usure proximale se traduit par un raccourcissement de l’arcade d’environ 2 mm au cours de la vie.

3.3.2. Situation

Les points de contact s’alignent sur une ligne virtuelle qui s’étend des dernières molaires aux faces mésiales des incisives centrales. Idéalement, la surface de contact se situe, dans le sens vestibulo-lingual, à la jonction du tiers vestibulaire et du tiers médian, et dans le sens occluso-cervical, à la jonction du tiers occlusal et du tiers médian. Dans la région antérieure, le point de contact tend à migrer plus vestibulairement et plus occlusalement, alors que dans la région molaire, il tend à devenir plus central, en particulier entre la première et la deuxième molaire maxillaire où le point de contact se place dans le tiers médian.

3.3.3. Rôles

Le point de contact interproximal remplit deux fonctions : celle de protection du parodonte et celle de transmission et de répartition des forces fonctionnelles sur l’ensemble de l’arcade.

4. Relations Intermaxillaires

4.1. Type

Normalement, l’arcade mandibulaire de taille réduite s’inscrit à l’intérieur de l’arcade maxillaire. Dans le sens sagittal, la position relative s’évalue au niveau des relations canines et molaires. Trois types de relations sont susceptibles de s’installer :

- La normocclusion ou classe I : le versant distal de la pointe cuspidienne de la canine mandibulaire entre en contact avec le versant mésial de la face linguale de la canine maxillaire. Au niveau des molaires, les cuspides principales mésio-palatines maxillaires et disto-vestibulaires mandibulaires entrent en contact avec les fosses de réception antagonistes.

- La distocclusion ou classe II : au niveau molaire, les molaires mandibulaires se situent distalement par rapport aux dents antagonistes. Par contre, deux types de relations antérieures sont susceptibles de s’installer, soit un fort surplomb incisivo-canin (classe II division 1) soit un fort recouvrement (classe II division 2).

- La mésiocclusion ou classe III : les canines et molaires mandibulaires se placent en avant des repères dentaires maxillaires.

4.2. Relations Squelettiques

Cependant, ce type de relation dento-dentaire doit être replacé dans le contexte plus général des relations squelettiques ou structurelles. En effet, les relations alvéolo-dentaires ne se superposent pas obligatoirement aux relations squelettiques. Il convient de replacer les arcades dentaires, par rapport au massif facial, en évaluant le décalage des bases osseuses et l’orientation du plan d’occlusion.

5. Relation Inter-Arcades

5.1. Définitions

- Occlusion : l’établissement d’un contact entre les dents d’arcades antagonistes, indépendamment du nombre de dents en contact.

- Articulé : le passage par glissement d’une position d’occlusion à une autre position d’occlusion.

- Occlusion d’intercuspidie maximale : lorsque le maximum de dents entrent en contact et que l’intensité des contractions isométriques est maximale.

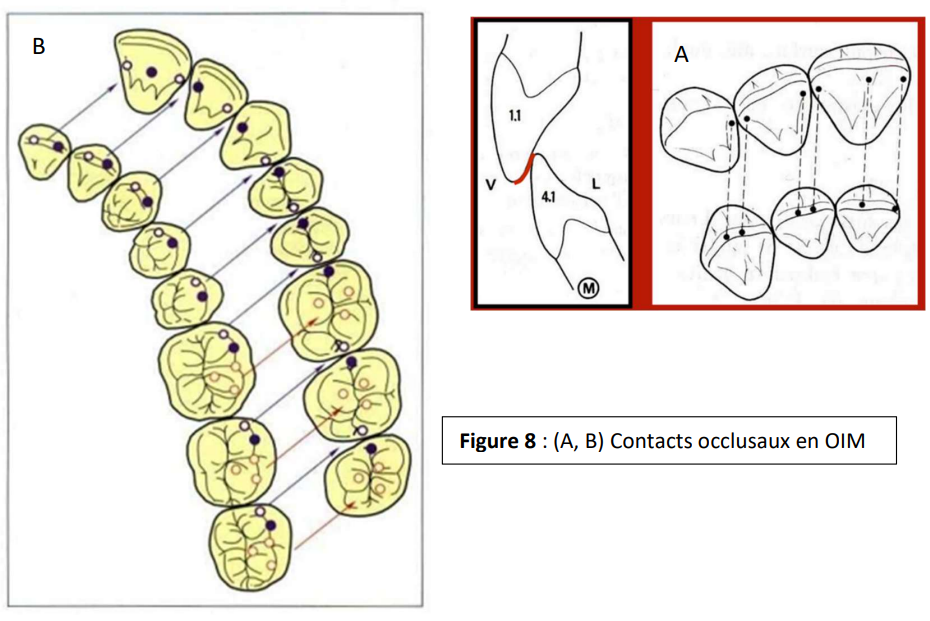

Lors de l’intercuspidation, les dents entrent en contact avec la gouttière intercuspidienne au niveau des dents postérieures et avec les faces linguales des dents antéro-supérieures.

5.2. Caractéristiques

Idéalement, les contacts dento-dentaires répondent aux caractéristiques suivantes :

- Surface : la surface des points de contact est virtuelle puisque ces derniers s’établissent entre des surfaces convexes.

- Position :

- Au niveau des molaires, les contacts occlusaux se répartissent de manière à stabiliser la mandibule.

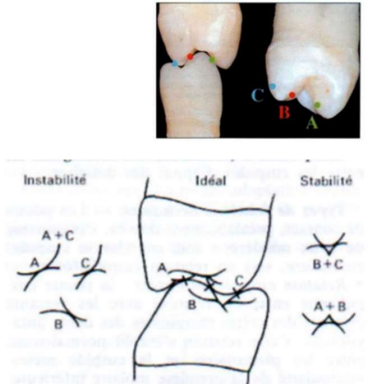

- Dans le plan frontal, les points de contact spécifiques sont de 3 types : A, B, C :

- Points A : situés entre les crêtes triangulaires des cuspides vestibulaires supérieures et l’arête marginale de la cuspide d’appui vestibulaire.

- Points B : situés entre les crêtes triangulaires ou bulbes principaux des cuspides d’appui.

- Points C : symétriques des points A du côté lingual.

Cliniquement, la stabilité frontale découle de l’association des points A+B+C, A+B ou B+C. Par contre, les contacts A+C ou uniquement B ne sont pas stabilisateurs, car ils favorisent soit un déplacement des unités dentaires, soit un déplacement de la mandibule.

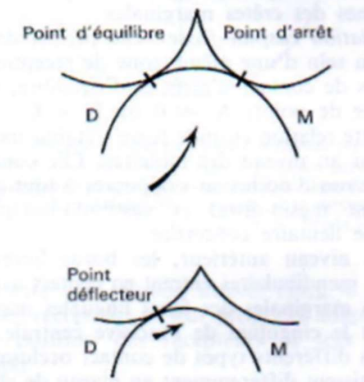

- Dans le plan sagittal, deux types de contact occlusal :

- Les points d’arrêt : ils s’établissent entre l’arête marginale mésiale des cuspides d’appui mandibulaires et les versants distaux des cuspides secondaires maxillaires ou les versants externes des crêtes marginales d’une part, l’arête marginale distale des cuspides palatines et les versants mésiaux des cuspides linguales mandibulaires ou les versants mésiaux des crêtes marginales mandibulaires, d’autre part.

- Les points d’équilibre : ils s’établissent entre les versants distaux des arêtes marginales des cuspides d’appui et les versants mésiaux des cuspides secondaires.

Lors de l’élévation mandibulaire, les cuspides mandibulaires entrent en contact avec les cuspides maxillaires qui stoppent le mouvement d’élévation au niveau des points d’arrêt. Simultanément, les contacts équilibrants s’installent. En l’absence de contact équilibrant, la mandibule ou l’unité dentaire tendent à se déplacer. Par contre, si le contact équilibrant s’installe en premier, il perd ses qualités équilibrantes et devient au contraire un contact déflecteur.

Pour que la stabilisation occlusale soit parfaite, il est impératif de trouver sur la dernière dent de l’arcade, au niveau d’une fosse centrale, la réunion des points de contacts d’arrêt et d’équilibre, créant ainsi un verrou d’occlusion. Naturellement, ces verrous d’occlusion existent entre les cuspides d’appui des molaires.

5.3. Types de Relations Occlusales

Les points de contact, préalablement décrits, s’organisent de deux manières : soit en relation cuspide-embrasure, soit en relation cuspide-fosse.

- Relation cuspide-embrasure : la pointe cuspidienne entre en relation avec les versants externes des crêtes marginales des dents antagonistes. Cette relation s’établit normalement entre les prémolaires et la cuspide mésio-vestibulaire de la première molaire inférieure. L’unité dentaire est stabilisée par quatre contacts occlusaux répartis comme suit : deux contacts sur les arêtes marginales mésiale et distale de la cuspide d’appui et sur les versants externes des crêtes marginales.

- Relation cuspide-fosse : elle permet de placer au sein d’une même zone de réception les points de contact d’arrêt et d’équilibre, et un couple de points A+B ou B+C. Cette relation cuspide-fosse s’établit naturellement au niveau des molaires. Elle constitue un verrou d’occlusion s’opposant à tout déplacement mésio-distal et vestibulo-lingual de l’unité dentaire concernée.

Au niveau antérieur, les bords libres des dents mandibulaires entrent en contact avec les crêtes marginales des faces linguales maxillaires et le cingulum de l’incisive centrale.

Ces différents types de contact occlusaux se répartissent différemment au niveau de chaque unité dentaire. En normocclusion, les prémolaires établissent avec les dents antagonistes une relation de type cuspide-embrasure, alors qu’au niveau molaire s’établissent des relations occlusales de type cuspides-fosses. Cependant, les configurations occlusales peuvent varier sans pour autant que cela entraîne systématiquement une perte de la stabilité des relations inter-arcades.

6. Tissus de Soutien

Constitué de la gencive, du cément, du desmodonte et de l’os alvéolaire, le parodonte assure la liaison entre dent et tissu osseux. Il joue un rôle très important d’amortisseur et de détecteur des contraintes. Il absorbe préférentiellement les pressions occlusales dirigées selon le grand axe de résistance de la dent.

6.1. Os Alvéolaire

La fonction de l’os n’est pas seulement de fournir un support à la dent mais aussi de résister en absorbant les forces transmises par l’occlusion. L’os alvéolaire est extrêmement sensible à tout changement d’amplitude et de direction des forces appliquées. L’épaisseur du tissu osseux alvéolaire est diminuée par la pression et augmentée par la tension qui s’exerce sur lui.

6.2. Desmodonte et Proprioception

La membrane desmodontale, par des fibres obliques, fixe la racine à l’os alvéolaire, elle absorbe les pressions exercées et détecte les surcharges par ses capteurs proprioceptifs. Les capteurs proprioceptifs desmodontaux sont particulièrement sensibles dans le secteur antérieur, s’inscrivant ainsi dans le gradient de sensibilité de la cavité orale. Un de leur but est de déclencher des réflexes nociceptifs, généralement d’évitement. Ils peuvent détecter une surépaisseur de 1 à 3/100 de mm (Kawamura, 1973) ou une surpression de l’ordre du gramme. Cette sensibilité est directionnelle, c’est-à-dire que la réponse est plus fine si la pression est tangentielle plutôt qu’axiale.

7. Physiologie de l’Occlusion : Fonctions Occlusales

- Fonction de calage : l’occlusion stabilise chaque couple dentaire antagoniste et, globalement, la mandibule.

- Fonction de centrage : l’occlusion doit placer la mandibule dans une position « orthopédique » non contraignante sur le plan musculoarticulaire, position physiologique qui correspond à la relation centrée.

- Fonction de guidage : l’occlusion guide et facilite les mouvements mandibulaires. On distingue :

- Le guide vers l’avant en propulsion/rétropulsion : sur les crêtes proximales de la face palatine des incisives maxillaires et la crête distale des canines maxillaires.

- Le guide en latéralité : guide canin en diduction : sur le pan mésial de l’arête médiane de la canine maxillaire en classe I d’Angle.

- Le guide vers l’arrière : guide antirétroposition (GAR) : en rétraction/protraction, les contacts occlusaux sur le trajet OIM-ORC sont préférentiellement situés sur le pan mésial de la cuspide linguale des premières prémolaires maxillaires.

Conclusion

Les dents, qui sont les outils de base du système dentaire, vont permettre la mastication mais aussi, par l’occlusion, le positionnement de la mandibule dans ses positions les plus crâniennes. Toute intervention au niveau des faces occlusales des dents est capable de rétroagir par un mécanisme de biofeedback dont l’origine proprioceptive est principalement desmodontale sur les autres constituants que sont les ATM et le système musculaire.

La connaissance et le respect des règles de l’occlusion fonctionnelle permettent au praticien d’évaluer son patient, et de le traiter en préservant ou en améliorant sa situation occlusale.

Références Bibliographiques

- Duminil G : L’occlusion tout simplement. Information dentaire ; 2014 ; 19-36.

- Hüe O : Manuel d’occlusodontie. Masson ; 1997 ; 5-12.

- Orthlieb J-D, Brocard D, Schittly J, Manière-Ezvan A : Occlusodontie pratique. JPIO ; 2000 ; 13-17.

- Orthlieb JD, Darmouni L, Pedinielli A, Jouvin Darmouni J : Fonctions occlusales : aspects physiologiques de l’occlusion dentaire humaine. EMC – Médecine buccale 2013 ; 0(0) : 1-11 [Article 28-160-B-10].

Figures

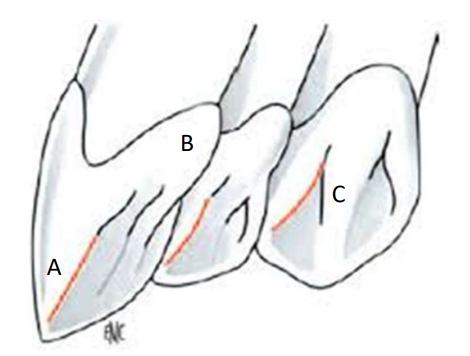

- Figure 1 : Crêtes marginales mésiale et distale (A). Cingulum (B). Arête centrale de la canine (C).

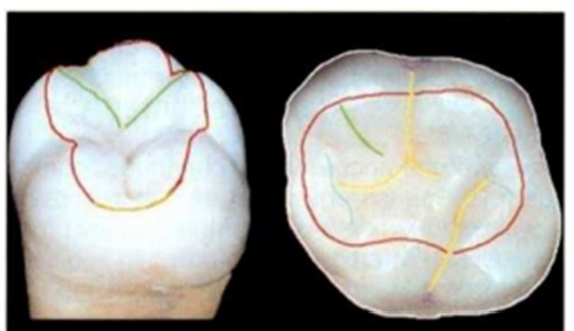

- Figure 2 : Anatomie occlusale. Crête occlusale (rouge), crête marginale (marron), arête interne (vert), sillon principal (jaune). Sillon marginal (bleu), sillon périphérique (rose) ; face occlusale délimitée par la ligne de plus grand contour (blanc), table occlusale délimitée par la ligne de crête (rouge), séparant les versants cuspidiens périphérique et interne, pans cuspidiens mésial et distal séparés par une arête.

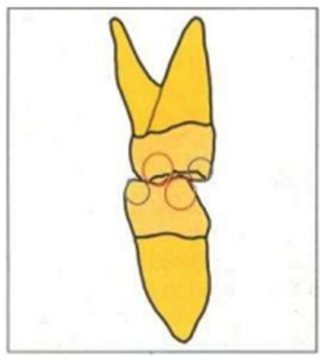

- Figure 3 : Cuspides d’appui (rouge) et cuspides guides (vert).

- Figure 4 : Courbe de Spee.

- Figure 5 : Courbe de Wilson.

- Figure 6 : Contacts occlusaux stabilisateurs dans le plan transversal (ABC).

- Figure 7 : Contacts occlusaux dans le plan sagittal.

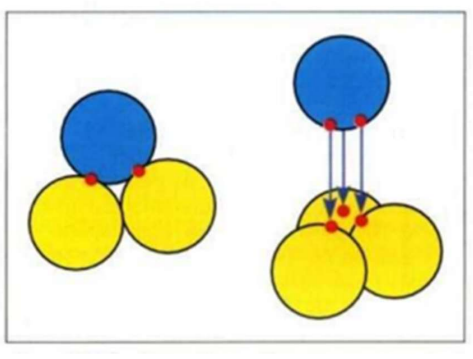

- Figure 9 : Tripodisme (une cuspide entretient 3 contacts avec la fosse antagoniste). Contact bipodique (une cuspide entre 2 dents antagonistes crée 2 points de contact).

Anatomie-Physiologie : l’Occlusion – Occlusodontie

[…] La forme et la fonction des dents, des muscles, des articulations, des os, et des ligaments sont en rapport constant, et le […]