HISTOLOGIE ET HISTOGÉNÈSE DE LA GENCIVE (Histologie)

Définition

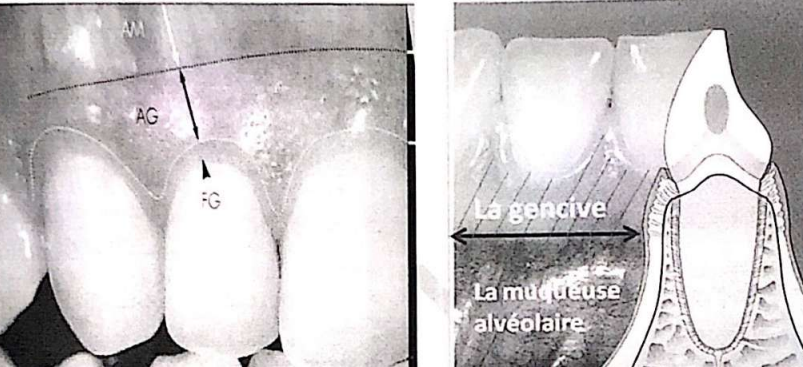

La gencive (parodonte superficiel) ou muqueuse gingivale est la zone spécialisée de la muqueuse buccale qui sertit les collets anatomiques des dents et recouvre une partie des procès alvéolaires.

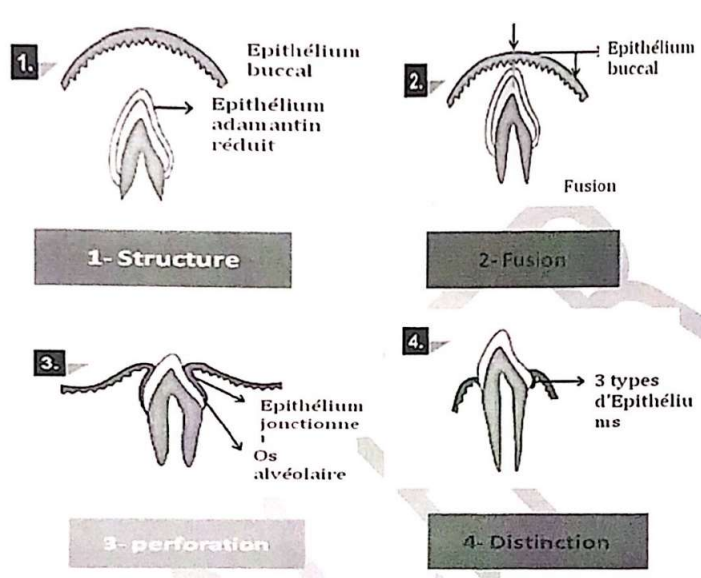

Histogénèse

Avant l’éruption, la couronne de la dent est tapissée d’un épithélium adamantin réduit (EAR), composé de trois assises de cellules épithéliales :

- L’épithélium adamantin externe

- Le stratum intermédium

- Les améloblastes de protection

Cette couronne est séparée de l’épithélium buccal par un tissu conjonctif. Au moment de l’éruption, le tissu conjonctif séparant l’épithélium buccal et l’EAR se fragmente, facilitant la migration de la dent depuis sa crypte intra-osseuse jusqu’à son emplacement sur l’arcade. L’épithélium buccal et l’EAR fusionnent ; en raison de sa prolifération, l’épithélium buccal semble glisser tout au long de l’EAR. Après l’éruption, il devient impossible de distinguer dans l’épithélium de jonction les cellules de l’épithélium buccal de celles de l’EAR (ces dernières disparaissent et sont remplacées par des cellules d’origine buccale). Ainsi, trois types d’épithéliums sont distingués.

Structure de la Gencive

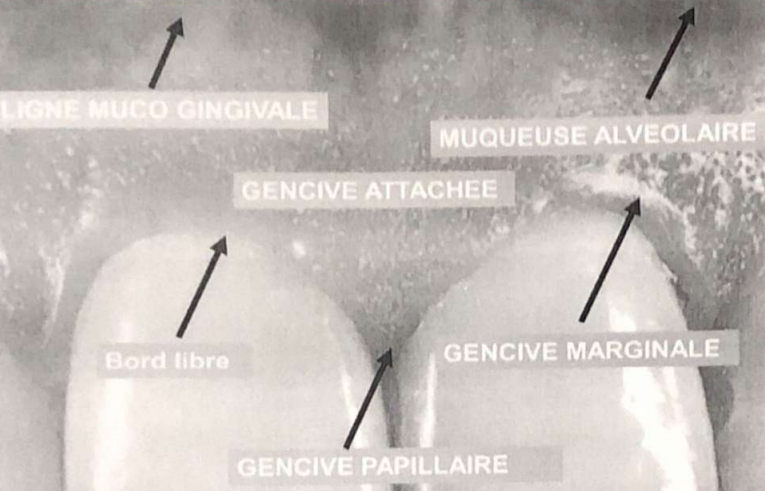

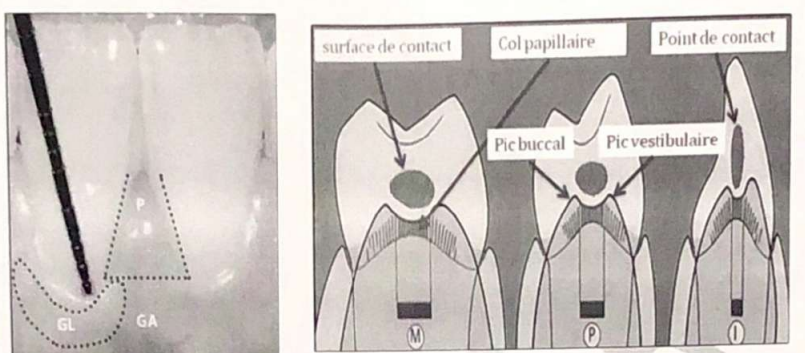

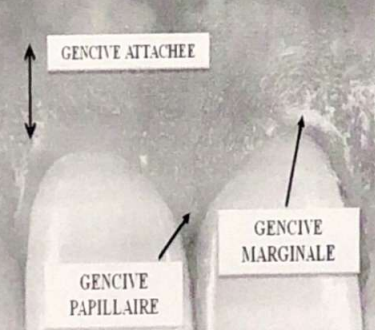

La Gencive Marginale

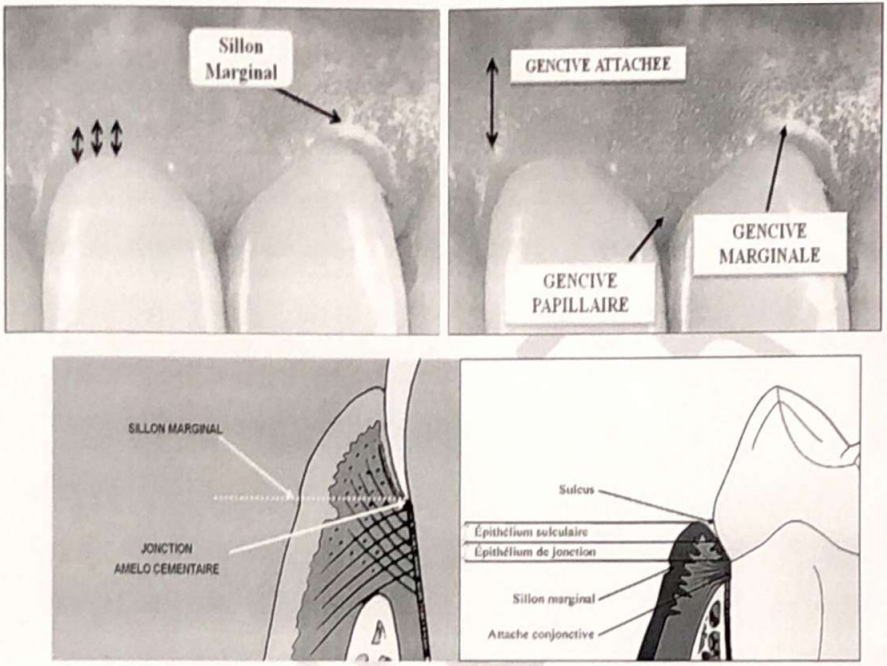

Elle constitue la paroi molle du sulcus ; c’est une bande de 0,5 à 2 mm environ qui entoure la zone cervicale des dents. Elle est festonnée, délimitée coronairement par le bord libre, latéralement en continuité avec les parties concaves de la gencive papillaire, et apicalement par une légère dépression inconstante la séparant de la gencive attachée, appelée sillon marginal.

Le Sillon Marginal

Il est parallèle au rebord marginal, distant de celui-ci de 0,5 à 2 mm, très prononcé sur les faces vestibulaires par rapport aux faces linguales. Un plan horizontal imaginaire reliant la jonction émail-cément et la surface gingivale représenterait mieux la limite entre gencive marginale et gencive attachée.

Le Sulcus ou Sillon Gingivo-Dentaire

C’est l’espace virtuel compris entre la surface dure dentaire et la paroi tissulaire molle de la gencive. Sa profondeur est d’environ 0,5 à 1 mm, et lorsque la dent fait son éruption normale, elle varie de 0,5 à 2 mm.

La Gencive Papillaire

C’est la partie qui occupe les espaces interdentaires en dessous des points de contact. Ses parties latérales sont en continuité avec la gencive marginale, tandis que sa partie centrale est constituée d’une portion de la gencive attachée. Au niveau antérieur, la papille gingivale a une forme pyramidale, car la surface de contact se réduit en un point. Au niveau postérieur, la surface de contact est large, et la gencive papillaire est formée de deux pics : l’un vestibulaire et l’autre buccal, reliés par le col gingival ou papillaire.

La Gencive Attachée

C’est la portion gingivale qui adhère fortement aux structures sous-jacentes, à savoir l’os alvéolaire et la racine dentaire. Elle s’étend de la gencive marginale jusqu’à la ligne muccogingivale, qui la sépare de la muqueuse alvéolaire relativement lâche et de couleur rouge.

- Sur les faces vestibulaires : Elle présente des bombés et des versants ou sillons interdentaires, s’étendant de la gencive marginale à la ligne muccogingivale.

- Sur les faces palatines : Elle se prolonge par la muqueuse palatine sans démarcation nette.

- Sur les faces linguales : Elle se prolonge par la muqueuse alvéolaire et celle du plancher buccal, dont elle peut être (inconstamment) délimitée par la ligne muccogingivale.

- Sa hauteur peut atteindre jusqu’à 9 mm, variant d’une zone à une autre, et elle augmente lors du passage de la denture temporaire à la denture permanente.

Histologie

La muqueuse gingivale est constituée d’un épithélium, d’un chorion et d’une interface épithélium/tissu conjonctif.

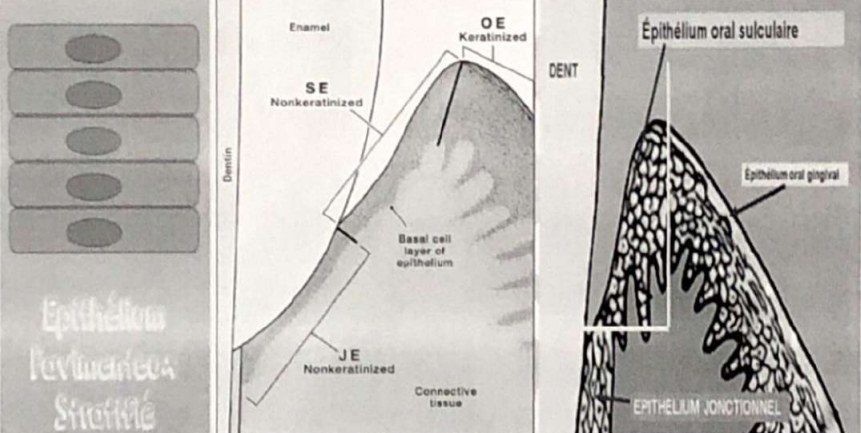

L’Épithélium

C’est un épithélium pavimenteux stratifié constitué de trois épithélia différents et contigus :

- L’épithélium oral gingival (EOG)

- L’épithélium oral sulculaire (EOS)

- L’épithélium jonctionnel (EJ)

L’Épithélium Oral Gingival (EOG)

Il constitue les faces vestibulaires et buccales des dents en contact avec le milieu buccal. C’est un épithélium pavimenteux stratifié ortho- ou para-kératinisé, avec quatre couches : la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse et la couche cornée.

Remarque : 90 % du volume épithélial est constitué de cellules épithéliales appelées improprement kératinocytes (cellules contenant des tonofilaments intracellulaires), et 10 % sont des cellules d’origine non épithéliale.

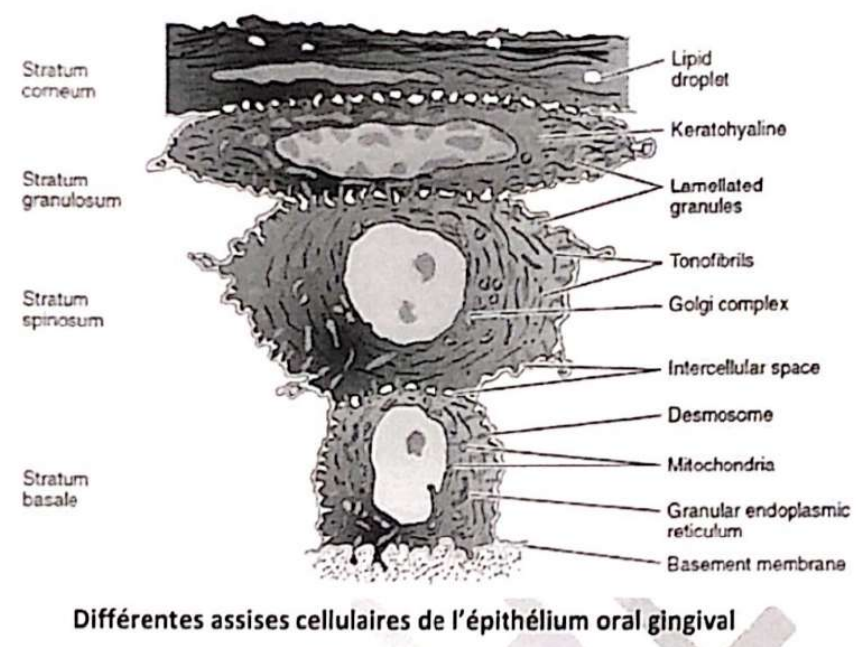

Couche Basale Germinative (Stratum Basale)

Elle est formée d’une seule assise cellulaire de cellules cuboïdes hautes, perpendiculaires à la membrane basale, attachées à celle-ci par des hémidesmosomes et reliées entre elles par des desmosomes. La cellule basale contient un noyau ovoïde et indenté, des organites développés (appareil de Golgi, réticulum endoplasmique granuleux, mitochondries), et des tonofilaments intracellulaires. On observe plusieurs mitoses, d’où le nom de couche germinative. Les cellules filles migrent vers les couches épineuses pour subir une maturation.

Couche Épineuse (Stratum Spinosum)

Constituée de 20 à 30 couches de cellules, elle représente la moitié ou le tiers de l’épaisseur totale de l’épithélium. Les cellules perdent leur pouvoir de division, amorcent leur différenciation et migrent vers les couches superficielles. Elles s’aplatissent, leur grand axe devenant progressivement parallèle à la surface épithéliale. On note un volume cellulaire augmenté, un rapport nucléo-cytoplasmique diminué, une diminution des mitochondries, et une densité importante de desmosomes et de joints intermédiaires.

Couche Granuleuse

Formée de plusieurs assises cellulaires aplaties, parallèles à la lame basale, elle présente une diminution des organites cellulaires et une augmentation du volume occupé par les tonofilaments. On observe l’apparition de :

- Corps d’Odland : Petits granules contenant des enzymes d’origine golgienne, dont la fusion avec la membrane cytoplasmique élimine leur contenu dans les espaces intercellulaires, les rendant plus résistants et hermétiques.

- Grains de kératohyaline : Riches en protéines, lipides, glucose et calcium, ils fournissent une matrice englobant les tonofilaments pour former de la kératine dans la couche cornée.

Couche Cornée

Siège de nombreuses desquamations, les cellules superficielles se desquament dans le milieu buccal après rupture des joints intercellulaires. On distingue :

- Ortho-kératinisé : Disparition du noyau et des organites cytoplasmiques, les tonofilaments inclus dans la matrice des grains de kératohyaline forment de la kératine, une protéine insoluble et résistante.

- Para-kératinisé : Présence de quelques organites intracellulaires, un noyau pycnotique et de la kératine.

L’Épithélium Oral Sulculaire (EOS)

C’est la portion coronaire de l’épithélium sulculaire, constituant la paroi molle du sulcus, en continuité directe avec l’EOG sans démarcation. C’est un épithélium mince, pavimenteux stratifié, généralement non kératinisé, avec des caractéristiques similaires à l’EOG, mais avec des différences :

- Couche basale : Diminution des desmosomes, activité mitotique plus accélérée.

- Couche épineuse : Moins d’assises cellulaires, augmentation du volume cellulaire et des organites intracellulaires, diminution de la densité des tonofilaments.

- Couche granuleuse : Présence de quelques grains de kératohyaline non associés aux tonofilaments.

- Couche superficielle : Non kératinisée, constituée de cellules aplaties avec quelques organites intracellulaires, desquamation cellule par cellule après rupture des joints intercellulaires.

L’Épithélium Jonctionnel (EJ)

Portion apicale de l’épithélium sulculaire formant un collet autour de la dent, en contact avec la surface calcifiée dentaire. C’est un épithélium mince, pavimenteux stratifié, non kératinisé, constitué de trois couches : basale, suprabasale et superficielle. Également appelé attache épithéliale, il adhère fortement à la surface calcifiée dentaire.

Les Cellules d’Origine Non Épithéliale

- Mélanocytes : Cellules dendritiques dans les couches basale et suprabasale, responsables de la synthèse de mélanine.

- Cellules de Merkel : Dans la couche basale, accolées à la membrane par des hémidesmosomes, elles sont sensorielles (toucher).

- Cellules de Langerhans : Cellules dendritiques avec des caractéristiques de la série monocyte-macrophage, capables de stimuler la réponse immunopériphérique.

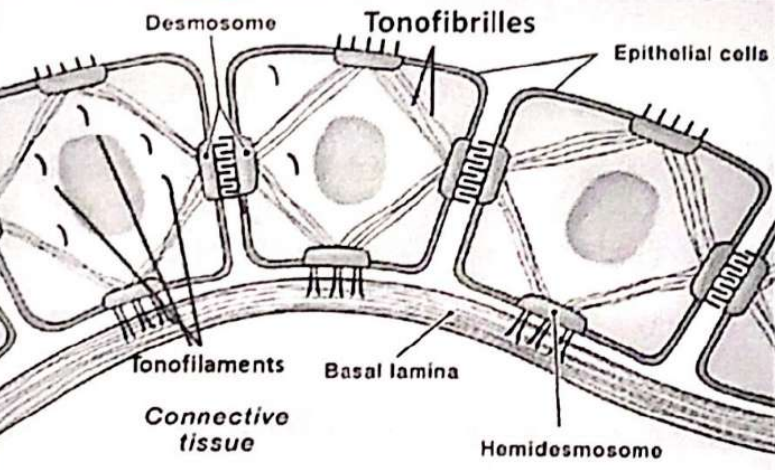

Les Joints Intercellulaires

- Desmosomes : Attachent les cellules entre elles comme une presse-bouton, constitués de deux hémidesmosomes contigus séparés par un espace granulaire, comprenant un feuillet externe, un feuillet interne et une plaque d’ancrage.

- Hémidesmosomes : Attachent les cellules de la couche basale à la lame basale.

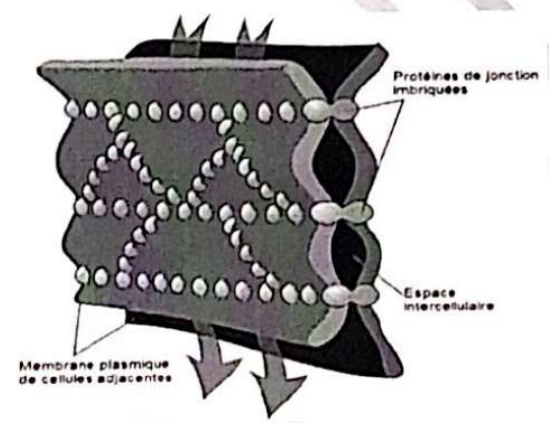

- Joints serrés : Assurent herméticité et échanges intercellulaires par la fusion des feuillets externes des membranes plasmiques, oblitérant l’espace intercellulaire.

L’Interface Épithélium/Tissu Conjonctif

Constituée par :

- Crêtes épithéliales et papilles conjonctives : Présentes au niveau de l’EOG, rares dans l’EOS, absentes dans l’EJ. Dans l’EOG, elles forment de longues crêtes et papilles parallèles au rebord marginal. À la transition gencive marginale/attachée, les papilles sont petites, courtes et horizontales, leur densité augmentant près de la jonction muccogingivale. Elles confèrent résistance et une grande surface d’échange. Les crêtes épithéliales disparaissent avec l’inflammation dans l’EOG et apparaissent dans l’EOS.

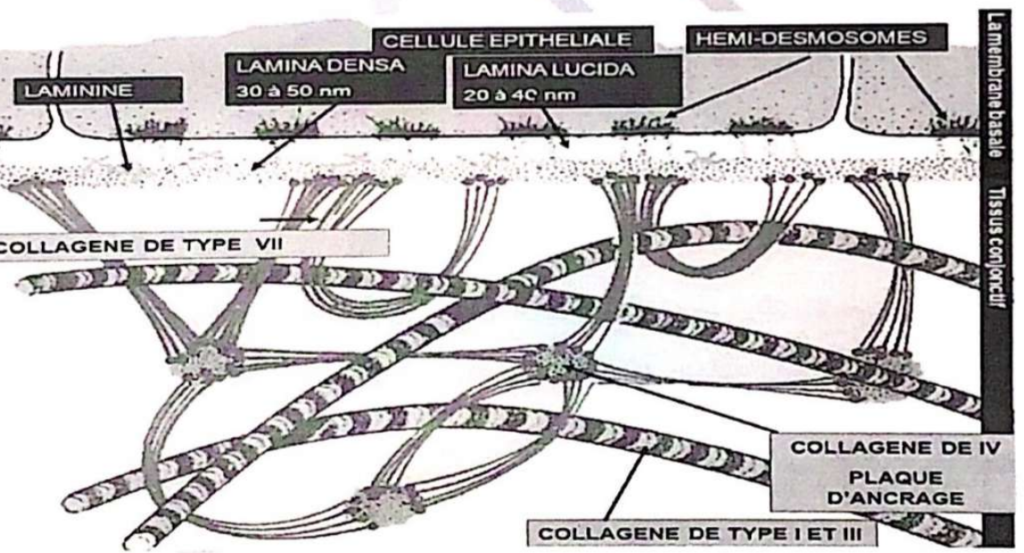

- Membrane basale : Composée de la membrane cytoplasmique des cellules basales et leurs hémidesmosomes, de la lamina lucida (20-40 nm, traversée par des filaments d’ancrage) et de la lamina densa (30-50 nm, attachée au chorion par des fibrilles d’ancrage).

Le Chorion Gingival (Lamina Propria)

Tissu conjonctif spécialisé, attaché à la zone cervicale de la racine et à l’os alvéolaire, constitué d’une matrice extracellulaire, de cellules, de vaisseaux et de nerfs.

La Matrice Extracellulaire

Composée d’une substance fondamentale et de fibres.

Substance Fondamentale

Gel polysaccharidique hydraté incluant mucopolysaccharides, collagène soluble, acide hyaluronique, lipides, enzymes, glucose, eau et ions (Na+, K+).

Fibres

Quatre types en microscopie électronique :

- Fibres de collagène : 67 % du volume du tissu conjonctif, avec striation périodique et assemblage en faisceaux. Cinq groupes principaux :

- Dento-gingival : S’étendent du cément sous l’attache épithéliale et au-dessus de la crête alvéolaire, irradiant vers le chorion de la gencive papillaire, marginale et attachée.

- Dento-périosté : Irradient du cément cervical vers le périoste des corticales.

- Alvéolo-gingival : Irradient du sommet de la crête alvéolaire vers le chorion de la gencive marginale.

- Circulaire : Forment un anneau autour du collet dentaire.

- Supra-crestal : Irradient du cément cervical d’une dent vers celui de la dent adjacente, au-dessus de la crête du septum osseux.

- Autres groupes : Vertical, longitudinal, etc.

- Fibres de réticuline : Collagène immature, sans assemblage en faisceaux, au niveau de l’interface épithélium/tissu conjonctif et autour des vaisseaux et cellules.

- Fibres d’élastine : Riches en alanine, valine, leucine, pauvres en hydroxyproline, tubulaires sans périodicité (0,5-9 µm), peu nombreuses, associées aux vaisseaux, conférant flexibilité.

- Fibronéctine : Protéine matricielle non chorionique, formant des agrégats intercellulaires, jouant un rôle dans l’adhésion cellulaire.

Les Cellules

Divisées en cellules fixes et migratrices.

Cellules Fixes

- Fibroblastes : 65 % de la population cellulaire, responsables de la synthèse et du turnover de la matrice extracellulaire. Forme fusiforme ou étoilée, noyau ovalaire volumineux, organites développés. Certains présentent des vacuoles de phagocytose.

- Fibrocytes : Cellules allongées à noyau dense, REG peu développé, nombreuses mitochondries, activité réduite.

- Histiocytes : Forme fusiforme ou étoilée, noyau avec échancrures, rôle dans la phagocytose, peuvent se transformer en macrophages.

- Macrophages : Cellules géantes multinucléées avec vacuoles et hétérolysosomes, rôle dans la phagocytose.

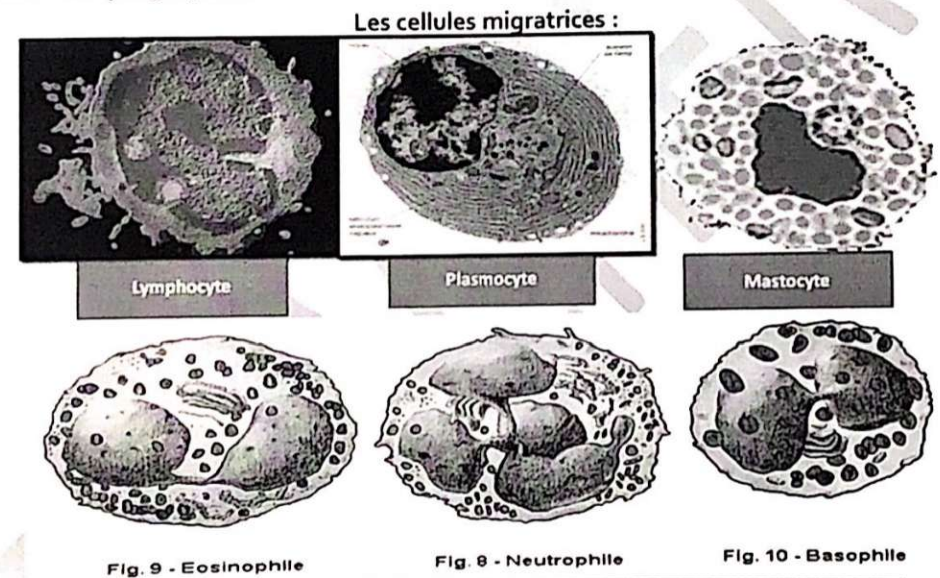

Cellules Migratrices

Peuvent franchir la lame basale et les couches épithéliales en réponse à une inflammation.

- Lymphocytes : Forme ovoïde, noyau volumineux, cytoplasme clair, nombreuses mitochondries, rôle dans la réaction immunitaire, se différencient en plasmocytes.

- Plasmocytes : Ovoïdes irréguliers, noyau excentrique riche en chromatine, cytoplasme clair avec centrioles, appareil de Golgi et REG développés, synthétisent des immunoglobulines.

- Mastocytes : Forme arrondie, ovale ou polygonale, noyau volumineux, granulations (héparine, histamine, 5-hydroxyproline), récepteurs pour IgE.

- Leucocytes polynucléaires : Noyau polylobé, granulations spécifiques, rôle dans la phagocytose (éosinophiles, neutrophiles, basophiles).

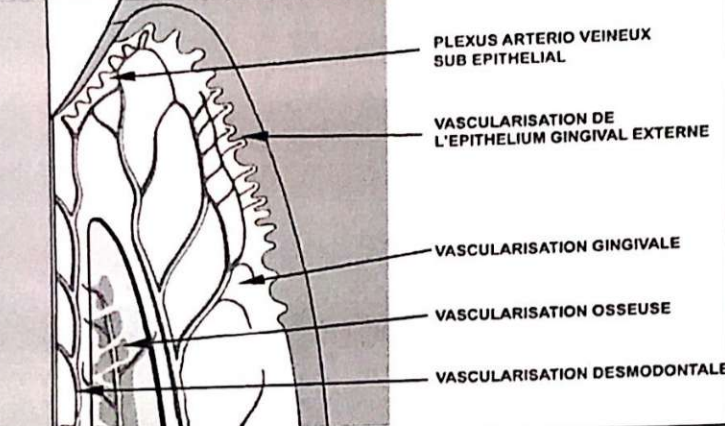

Vascularisation de la Gencive

Dernier élément vascularisé après l’os alvéolaire et le desmodonte, la gencive présente une vascularisation terminale provenant de trois origines : alvéolaire (surtout au niveau des septa interdentaires), muqueuse (alvéolaire, palatine, plancher buccal) et desmodontale.

- Au niveau maxillaire :

- Gencive vestibulaire : Irriguée latéralement par l’artère alvéolaire, antérieurement par l’artère sous-orbitaire.

- Gencive palatine antérieure : Branches de l’artère sphéno-palatine.

- Régions prémolaires et molaires : Rameaux de l’artère palatine.

- Au niveau mandibulaire :

- Gencive vestibulaire : Branches de l’artère dentaire inférieure et de l’artère sous-mentale antérieurement.

- Gencive buccale : Artère linguale.

Innervation

- Au niveau maxillaire :

- Vestibulaire : Nerfs dentaires postérieurs, antérieurement par le nerf sous-orbitaire.

- Palatin : Postérieurement par le nerf palatin antérieur, antérieurement par le nerf nasopalatin.

- Au niveau mandibulaire :

- Vestibulaire : Postérieurement par le nerf buccal, antérieurement par le nerf mentonnier.

- Lingual : Rameaux du nerf dentaire inférieur.

Types d’Innervation

- Sensitive : Fibres myélinisées d’origine desmodontale ou intra-osseuse, parallèles aux vaisseaux, terminées en éventail sous l’épithélium, spécifiques aux stimuli tactiles (toucher, pression, chaleur).

- Vasomotrice : Fibres amyélinisées sympathiques ou parasympathiques, contrôlant la contraction ou dilatation des tuniques musculaires des vaisseaux.

Conclusion

La gencive présente une structure capable d’assurer, avec les autres éléments du parodonte, le maintien de l’organe dentaire. Cependant, son atteinte peut se propager vers les structures parodontales profondes.

HISTOLOGIE ET HISTOGÉNÈSE DE LA GENCIVE (Histologie)

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

HISTOLOGIE ET HISTOGÉNÈSE DE LA GENCIVE (Histologie)

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.

Pingback: Notions générales en économie de la santé (Hygiène et prévention) - CoursDentaires.com