Tumeurs et pseudotumeurs non odontogènes des maxillaires

Tumeurs et pseudotumeurs non odontogènes des maxillaires

Introduction

Les tumeurs bénignes non odontogènes des maxillaires constituent un groupe polymorphe. La grande majorité sont communes au reste du squelette. La symptomatologie clinique n’étant en général que très peu contributive, ce sont les critères radiologiques et surtout anatomopathologiques qui permettront de poser le diagnostic final.

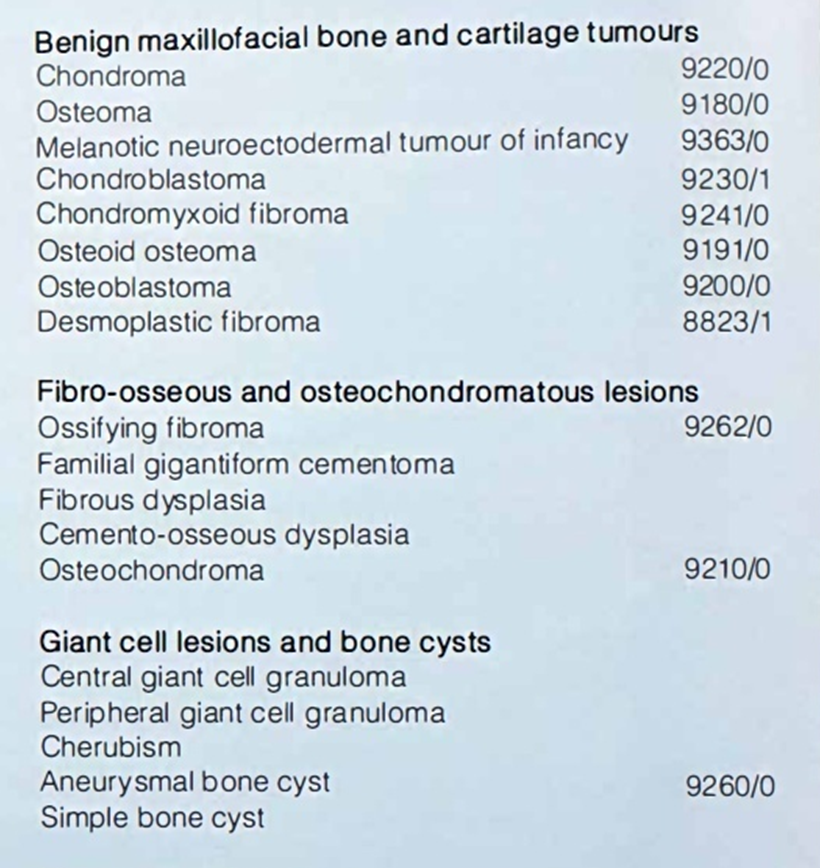

Nouvelle classification de l’OMS 2017

Tumeurs ostéoformatrices

Peu fréquentes par rapport à leurs homologues malignes, les tumeurs bénignes à point de départ osseux sont parfois de diagnostic histologique délicat.

Ostéome vrai

Résulte de la prolifération d’os compact ou trabéculaire au sein d’un os membraneux de siège périosté ou central. Souvent asymptomatique chez les sujets de plus de 40 ans, de croissance lente, il est découvert tardivement par une tuméfaction dure et bien limitée. L’image radiologique est radio-opaque, dense, unique et homogène, de tonalité similaire à celle de la dent dont il reste indépendant.

Traitement : L’exérèse.

Torus palatin et mandibulaire

Néoformation osseuse exophytique et de croissance limitée, d’observation fréquente.

Torus palatin

Siégeant à la ligne médiane de la voûte palatine, il réalise une tuméfaction dure, ovalaire.

Torus mandibulaire

Chez l’adulte, c’est une tuméfaction osseuse formée aux dépens de la corticale interne, au-dessus de la ligne mylohyoïdienne en regard des prémolaires. Le plus souvent bilatéral et symétrique. Apparaît sous forme de radio-opacité dense, en continuité avec la corticale interne.

Histologiquement : Os adulte dont le centre est occupé par une masse d’os spongieux.

Traitement : Gênant parfois le port d’une prothèse adjointe, leur exérèse par chirurgie modelante est indiquée.

Ostéome ostéoïde

Exceptionnel. Douleurs avec paroxysmes nocturnes calmées par les salicylés. Radiologiquement caractéristique, dans la région sous-périostée : nidus central ostéolytique ponctué de micro-opacités et cerné d’une zone de condensation périphérique.

Histologie : Travées d’os ostéoïde (os immature) avec ostéoblastes dans un tissu conjonctif richement vascularisé. Des ostéoclastes dont le nombre est inférieur aux ostéoblastes.

Ostéoblastome

C’est une tumeur bénigne ostéoformatrice, lentement évolutive, circonscrite, expansive, mais sans réaction ostéogénique périphérique. Son diamètre varie de 1 cm à 10 cm. Trois fois plus rare que l’ostéome ostéoïde.

Clinique : L’ostéoblastome n’est jamais asymptomatique, mais les signes cliniques sont généralement moins importants que pour l’ostéome ostéoïde ; la douleur est modérée, datant de plusieurs mois, à prédominance nocturne, calmée dans un quart des cas par les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l’aspirine.

Radiologie : Il se présente comme une géode centrale supérieure à 1 cm, bien limitée, avec apparition d’une zone calcifiée au centre selon le stade, et s’ossifie totalement au stade final. Elle est entourée d’une condensation moins importante que celle de l’ostéome ostéoïde.

Histologiquement : On retrouve un tissu conjonctif lâche hypervascularisé, des ostéoblastes à l’origine du tissu ostéoïde néoformé, ainsi que des ostéoclastes et des cellules géantes.

Note : L’ostéoblastome pose plusieurs problèmes, notamment pour le pathologiste, en raison des grandes similitudes radio-cliniques et surtout histologiques avec l’ostéome ostéoïde.

Tumeurs ostéocémentogènes

Fibrome cémento-ossifiant (F.C.O)

- C’est une néoplasie constituée de tissu fibreux contenant en quantité variable du matériel minéralisé ressemblant à l’os et/ou au cément.

- Touche essentiellement les maxillaires et surtout la mandibule au niveau des prémolaires.

- Exceptionnel dans les os longs.

- Légère prédisposition féminine entre 20 et 30 ans, sous forme de tuméfaction lentement évolutive du secteur osseux intéressé avec déplacement dentaire et rhizalyse parfois.

Radiologie :

- Au stade précoce, l’image radiologique est essentiellement radiotransparente, voire pseudokystique. De fines opacités apparaissent par la suite et s’épaississent progressivement.

- À un stade plus avancé, l’image est constituée de travées osseuses concentriques délimitées en périphérie par une coque déformant les tables osseuses, le centre de l’image contient des opacités plus régulières.

- Plus tard, l’image sera entièrement radio-opaque.

Histologie : Le fibrome cémento-ossifiant est formé de tissu conjonctif riche en fibroblastes sans mitoses avec inclusion de substance calcifiée dont la nature exacte, cémentaire ou osseuse, est souvent difficile à apprécier.

Tumeurs cartilagineuses

Chondrome

- Fréquent chez l’homme et exceptionnel au niveau maxillaire, il siège préférentiellement à la région : incisive supérieure, symphyse, corps mandibulaire et condyle.

- Se manifeste par une tuméfaction osseuse indolore évoluant lentement.

Radiologie : Aucune image typique n’a été décrite, le chondrome se présente sous la forme d’une ostéolyse plus ou moins polycyclique sans ostéocondensation périphérique.

Histologie :

- Macroscopie : Aspect ferme et translucide.

- Microscopie : Présence de cellules chondrocytaires petites, arrondies ou étoilées sans atypie nucléaire.

Chondroblastome

Il s’agit d’une tumeur cartilagineuse bénigne rare, à prédominance masculine, la localisation maxillo-mandibulaire est quasi exclusivement située au niveau du condyle. Elle survient généralement chez le sujet jeune, classiquement avant 25 ans.

Clinique : Une tuméfaction indolore, d’évolution lente de la région pré-tragienne. Il peut s’y associer des troubles de l’articulé dentaire en rapport avec l’atteinte articulaire temporo-mandibulaire.

Signes radiologiques : Une image radioclaire d’ostéolyse bien limitée, sans liseré d’ostéocondensation périphérique. Au sein de cette lésion peuvent parfois apparaître de petites trabéculations ou des micro-calcifications.

Histologie :

- Macroscopie : Aspect lobulé avec une coloration gris-bleu.

- Microscopie : Une matrice cartilagineuse parfois partiellement calcifiée, des chondroblastes plus ou moins polymorphes regroupés en îlots.

Tumeurs fibroblastiques

Fibrome desmoïde

Tuméfaction indolore, d’évolution variable, mal limitée. De croissance rapide, il diffuse dans les parties molles.

Radiologie : Image ostéolytique uni ou multiloculaire avec parfois rhizalyse.

Traitement : L’aspect macroscopique est tel que l’énucléation est techniquement impossible, justifiant une large résection.

Histogénèse : Le fibrome desmoïde est considéré à l’heure actuelle non pas comme une authentique tumeur, mais comme un processus de réparation anarchique faisant suite à un traumatisme.

Tumeurs et pseudotumeurs riches en cellules géantes

Tumeurs à cellules géantes (anciennement tumeurs à myéloplaxes)

Siègent habituellement au niveau des os longs, exceptionnellement dans les maxillaires. Surviennent entre 20 et 40 ans sous forme de tuméfaction osseuse parfois douloureuse.

Radiologie : Image d’ostéolyse mono ou polygéodique.

Histologie :

- Macroscopie : Tumeur brun rougeâtre en partie nécrotique, hémorragique, pseudokystique.

- Microscopie : Nombreuses cellules géantes très volumineuses avec un nombre très important (40 à 50) de noyaux baignant dans une matrice pauvre en collagène.

Traitement : Large exérèse en os sain avec ou sans rétablissement de la continuité osseuse, afin d’éviter le risque important de récidives ou de transformation maligne.

Granulome central à cellules géantes (granulome réparateur)

Localisation exclusive au niveau des maxillaires ; fréquent dans la région symphysaire chez les 20-30 ans. Se manifeste par une tuméfaction osseuse recouverte d’une muqueuse brunâtre avec modifications au niveau des dents adjacentes (mobilité, déplacement).

Radiologie : Vaste géode au contour arrondi ou festonné, souvent sillonnée par quelques cloisons cotonneuses ou au contraire très fines (nids d’abeille).

Histologie :

- Macroscopie : Le produit d’énucléation apparaît brun rougeâtre granuleux et hémorragique.

- Microscopie : Varies selon la quantité et l’agencement des cellules géantes ; présence de foyers hémorragiques et des dépôts d’hémosidérine. Des travées de tissu osseux ou ostéoïde peuvent être observées en périphérie.

Traitement : L’énucléation est le traitement de choix, suivie d’un curetage soigneux.

Évolution : Est souvent favorable même après exérèse incomplète.

Tumeurs brunes de l’hyperparathyroïdie

Sont des lésions en rapport avec l’hyperparathyroïdie secondaire dans le cadre de l’insuffisance rénale compliquée d’ostéodystrophie.

Radiologie : Vastes lacunes finement cloisonnées.

Histologie : Similaire au granulome à cellules géantes.

Diagnostic : Le bilan phosphocalcique et un dosage de la parathormone constituent la clé du diagnostic de l’hyperparathyroïdie primaire :

- Élévation du taux de la parathormone,

- Hypercalcémie,

- Hypophosphorémie.

Chérubisme (chérubinisme)

Maladie kystique multiloculaire familiale des maxillaires. C’est une affection génétique dans laquelle le tissu spongieux des maxillaires est remplacé par du tissu fibreux vascularisé, contenant en quantité variable des cellules géantes. À caractère familial, elle se transmet selon un mode autosomique dominant ; à expression variable. Les angles et branches montantes mandibulaires sont hypertrophiés. Elle débute vers l’âge de 1 à 3 ans, progresse au cours de l’enfance et se stabilise puis régresse à la puberté, pouvant disparaître à l’âge de 30 ans.

Clinique :

- Dans sa localisation mandibulaire, elle apparaît sous forme de déformation de la région massétérine bilatérale, indolore et sans déficit neurologique, donnant un aspect joufflu.

- Dans sa localisation maxillaire, les globes oculaires sont déplacés vers le haut.

- Des malpositions dentaires sont fréquentes ainsi que des déformations monstrueuses dans les cas extrêmes.

Radiographie :

- Panoramique : Montre de nombreuses images radioclaires multiloculaires bien définies, bilatérales, polylobées en bulle de savon, symétriques, sans atteindre les condyles avec amincissement et soufflure des corticales.

- Des anomalies de migration dentaire et de fréquentes agénésies dentaires (2ème et 3ème molaires inférieures).

- Scanner : Processus hypertrophiant de contenu tissulaire ostéolytique, multiloculaire avec interruption des corticales osseuses.

Histologie :

- Lésions jeunes : Tissu conjonctif riche en fibroblastes et de nombreuses cellules géantes plurinucléées.

- Lésions anciennes : Tissu conjonctif dense fibreux, pauvre en cellules géantes, avec des travées d’os néoformé.

Traitement : Abstention thérapeutique avec des biopsies de contrôle pour voir l’évolution. Dans certains cas, la chirurgie remodelante peut être proposée. Actuellement : la biothérapie.

Autres tumeurs conjonctives et tumeurs nerveuses

Angiodysplasie vraie et tumeurs vasculaires

Hémangiome

- Plus rare dans les mâchoires qu’au niveau du crâne et des vertèbres.

- Touche surtout le sexe féminin dans ses premières décennies.

- Affecte plus la mandibule que le maxillaire (2/3 des cas).

- Latent, il est révélé par des hémorragies (gingivorragies voire hémorragie cataclysmique après extraction d’une dent mobile).

- Il faut systématiquement l’évoquer devant un aspect angiomateux de la muqueuse, une tuméfaction osseuse pulsatile.

Radiologie : Aspect d’une ostéolyse non spécifique uni ou plurigéodique mal limitée. Seule l’angiographie ou l’angio-scanner permettra une exploration correcte de la lésion.

Anatomo-pathologie :

- Macroscopie : Masse rouge sombre, creusée de microcavités et parsemée de tissu fibreux ou osseux.

- Histologie : Structure d’angiome caverneux, avec larges lacunes bordées d’un endothélium et remplies de sang.

Traitement : Le traitement des angiodysplasies à fort débit a véritablement évolué avec l’avènement de l’embolisation hyperselective.

Lipomes et léiomyomes

Ils sont exceptionnels dans le squelette et en particulier dans les maxillaires.

Tumeurs nerveuses

- Particulièrement fréquentes dans la sphère cervico-faciale.

- Parmi les localisations mandibulaires, les schwannomes, encore appelés neurinomes, sont les plus communs ; ils dérivent du nerf dentaire inférieur et sont habituellement bénins.

- S’observent à tout âge sans prédisposition de sexe.

- Latents cliniquement, ils se traduisent parfois par une tuméfaction osseuse.

Radiologie : Révèle une image radioclaire monogéodique refoulant parfois le canal dentaire.

Tumeur mélanotique neuro-ectodermique (Melanotic prognoma)

- Tumeur rare, dérivant de la crête neurale, elle survient chez le nourrisson entre 1 et 3 mois et n’est jamais observée au-delà de 1 an.

- Son siège habituel est le maxillaire dans sa portion antérieure et quelques cas ont été également décrits dans la mandibule ou en d’autres sièges.

- Lésion plus ou moins pigmentée siégeant dans l’os ou s’extériorisant dans la gencive.

Radiologie : Aspect d’une ostéolyse à contours mal limités, fréquemment compartimentée par des septa osseux ; les germes dentaires en développement sont souvent déplacés.

Histopathologie : La tumeur est constituée de deux types de cellules :

- Les unes ressemblent à des cellules épithéliales,

- Les autres sont petites, rondes, très chromophiles, pseudolymphocytaires.

Traitement et évolution : Malgré le caractère parfois extensif de la lésion, l’exérèse n’est pas suivie de récidive.

Histiocytose langerhansienne (Histiocytose X)

Sous le terme d’histiocytose X ont été regroupés (selon Lichtenstein 1953) trois syndromes cliniques ayant le même substratum histologique :

- Le granulome éosinophile siégeant surtout dans le squelette,

- La maladie de Hand-Schüller-Christian associant à des lésions crâniennes un diabète insipide et une exophtalmie,

- La maladie de Abt-Letterer-Siwe, hautement évolutive, observée chez le nourrisson.

L’affection se caractérise par la pullulation de cellules de Langerhans, d’où sa dénomination actuelle d’histiocytose langerhansienne. La signification de cette affection demeure encore controversée : pour certains, il s’agirait d’une tumeur authentique développée aux dépens des cellules de Langerhans ; mais, la plupart des auteurs la considèrent comme une maladie dysimmune qui pourrait découler soit d’une stimulation excessive des cellules de Langerhans, soit d’un dysfonctionnement des lymphocytes T immunosuppresseurs.

Dysplasies osseuses et/ou cémentifiantes

Dysplasie fibreuse

- Début dans la 2ème décennie, prédominance féminine.

- Évolution lente débutant dans l’enfance, stabilisation à la fin de la croissance, parfois reprises évolutives occasionnelles.

Radiologie :

- Aspect radiologique diffère selon le stade évolutif :

- Décalcification ou radioclarté (lésions jeunes).

- Aspect en « verre dépoli » peu à peu.

- Foyers denses d’aspect « ouaté ».

- Caractéristique majeure : absence de ligne de démarcation avec l’os sain.

Histologie : Tissu conjonctif riche en fibroblastes + travées d’os dystrophiques à contours irréguliers.

Traitement : Chirurgie modelante.

Dysplasies cémento-osseuses

Dysplasie cémentaire périapicale (dysplasie fibreuse périapicale)

Elle touche la femme d’âge moyen (40-50 ans) et siège surtout dans la région des incisives mandibulaires ; elle affecte parfois plusieurs dents voisines.

Radiologie : Se traduit par une ostéolyse périapicale simulant un kyste apico-dentaire. Néanmoins, la dent en contact est saine. Puis s’observe une opacité de plus en plus compacte.

Histopathologie : L’étude microscopique montre un tissu conjonctif parsemé de mottes plus ou moins grosses d’une substance proche du cément.

Évolution : La lésion est habituellement laissée en place en raison de la vitalité de la dent en regard.

Dysplasie cémento-osseuse floride (Cémentome géant, cémentome familial multiple)

Ces cémentomes s’observent presque exclusivement chez des femmes d’âge moyen d’ethnie noire.

Radiologie : Images de masses radio-opaques disséminées dans les deux maxillaires, entraînant des déformations osseuses souvent ulcérées et compliquées d’ostéite.

Histopathologie :

- On observe des plages de cément acellulaire fortement basophile fusionnant avec les racines dentaires.

- Il faut distinguer cette lésion d’une simple hypercémentose radiculaire plus régulièrement disposée concentriquement à la racine.

Traitement :

- Abstention thérapeutique en absence de troubles.

- Le traitement chirurgical, lorsqu’il s’impose, fait appel à de larges résections en bloc.

Conclusion

Les tumeurs bénignes des maxillaires sont variées et multiples, dérivant de différentes origines. Aucun signe n’est pathognomonique à l’une d’entre elles. Un examen clinique minutieux et des examens complémentaires hiérarchisés et ciblés sont les seuls garants d’un diagnostic précoce. L’examen anatomo-pathologique est obligatoire, permettant de poser le diagnostic positif, d’infirmer ou de confirmer un diagnostic de présomption.

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Leave a Reply