TUBE RADIOGENE

TUBE RADIOGENE

Introduction

Le tube radiogène, également connu sous le nom de tube à rayons X, est un dispositif essentiel en radiologie médicale, utilisé pour produire des rayons X permettant l’examen de différentes parties du corps humain. Ce dispositif, au cœur des appareils d’imagerie médicale, repose sur un principe physique fondamental : la production de rayons X par l’interaction d’un faisceau d’électrons à haute vitesse avec une cible matérielle. Ces rayons X, découverts par Wilhelm Röntgen en 1895, ont révolutionné la médecine en permettant une visualisation non invasive des structures internes de l’organisme, comme les os, les organes et les tissus. Ce document explore en détail les composants, le fonctionnement, l’usure et les applications du tube radiogène, en enrichissant le contenu pour offrir une compréhension approfondie et bien structurée.

Les rayons X sont des ondes électromagnétiques de haute énergie capables de traverser les tissus mous tout en étant absorbées différemment par les structures denses, comme les os, ce qui permet de créer des images diagnostiques. Le tube radiogène, en tant que générateur de ces rayons, est un dispositif complexe nécessitant une conception précise pour garantir efficacité, sécurité et durabilité. Dans les sections suivantes, nous examinerons les éléments constitutifs du tube, son fonctionnement, les mécanismes d’usure et les défis associés à son utilisation prolongée.

Les éléments constitutionnels du tube radiogène

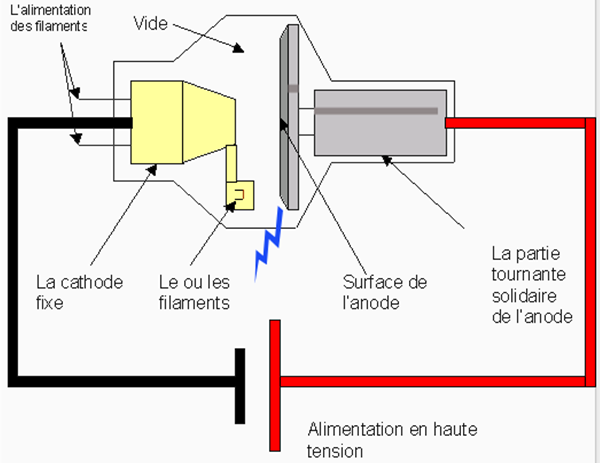

Le tube radiogène est une structure scellée sous vide, généralement sous la forme d’une ampoule en verre contenant deux électrodes principales : la cathode et l’anode. Ces électrodes, combinées à d’autres composants comme les enveloppes de protection et les dispositifs de focalisation, forment un système intégré qui permet la production contrôlée de rayons X.

La cathode

Description et rôle

La cathode représente la partie négative du tube radiogène. Elle est responsable de l’émission des électrons nécessaires à la production des rayons X. La cathode est composée de deux éléments essentiels : un filament et une pièce de concentration.

Le filament

Le filament, généralement fabriqué en tungstène en raison de sa haute résistance à la chaleur et de son point de fusion élevé (environ 3422 °C), est en forme de spirale. Lorsqu’il est chauffé par un courant électrique, le filament émet des électrons par effet thermoionique, un phénomène où l’énergie thermique permet aux électrons de s’échapper de la surface du métal. La pièce de concentration, souvent appelée coupelle de focalisation, dirige ces électrons sous forme d’un faisceau étroit vers l’anode, optimisant ainsi l’efficacité de la production de rayons X.

L’anode

Description et rôle

L’anode est la partie positive du tube radiogène et sert de cible pour les électrons émis par la cathode. Lorsque les électrons accélérés par une différence de potentiel (haute tension) frappent l’anode, une petite fraction de leur énergie cinétique est convertie en rayons X, le reste étant dissipé sous forme de chaleur. La surface de l’anode où les électrons percutent est appelée le foyer, une zone critique pour la qualité des rayons X produits.

Types d’anodes

Anode fixe

L’anode fixe est utilisée principalement dans les applications nécessitant des énergies relativement faibles, de l’ordre de 10 à 30 kV, comme les appareils mobiles ou dentaires. Elle est constituée d’une plaque de tungstène insérée dans un cylindre de cuivre biseauté, placé directement en face de la cathode. Le cuivre, excellent conducteur thermique, est prolongé à l’extérieur de l’ampoule en verre par un système de refroidissement, souvent à base d’huile ou d’air, pour évacuer la chaleur générée par l’impact des électrons.

Anode tournante

L’anode tournante est conçue pour les applications nécessitant des énergies plus élevées, comme dans les scanners ou les appareils de radiologie conventionnelle. Elle prend la forme d’un disque tronconique aplati, fabriqué en tungstène ou en alliages spécifiques, monté sur un axe rotatif. Ce disque tourne à grande vitesse (jusqu’à 3000 tours par minute) pendant le bombardement électronique, ce qui permet de répartir la chaleur sur une plus grande surface et d’éviter la surchauffe localisée. Le faisceau d’électrons frappe la périphérie biseautée du disque, où se situe le foyer, optimisant ainsi la dissipation thermique et prolongeant la durée de vie de l’anode.

Enveloppes de protection

Le tube radiogène est entouré de plusieurs couches de protection pour garantir la sécurité des utilisateurs, la stabilité du système et l’efficacité du rayonnement.

L’ampoule

L’ampoule en verre scellée constitue l’enveloppe principale du tube radiogène. Elle maintient un vide absolu à l’intérieur, essentiel pour éviter les collisions des électrons avec des molécules d’air, ce qui perturberait leur trajet vers l’anode. L’ampoule assure également une isolation électrique entre les électrodes et contribue à la dissipation de la chaleur. Elle est immergée dans une huile diélectrique, qui joue un rôle clé dans le refroidissement et l’isolation.

La gaine

La gaine métallique, tapissée de plomb à l’intérieur, entoure l’ampoule en verre. Le plomb absorbe les rayons X émis dans des directions non désirées, réduisant ainsi les rayonnements de fuite et protégeant les utilisateurs contre une exposition inutile. Une fenêtre spécifique, généralement en béryllium ou en aluminium, permet la sortie contrôlée du faisceau de rayons X.

Autres éléments du tube

Diaphragmes

Les diaphragmes sont des dispositifs réglables qui ajustent la taille et la forme du champ radiographique, limitant l’exposition aux seules zones d’intérêt. Cela réduit la dose de rayonnement reçue par le patient et améliore la qualité de l’image en minimisant la diffusion des rayons X.

Faisceau lumineux

Le faisceau lumineux est un dispositif optique qui simule la position et la taille du faisceau de rayons X avant la prise d’une radiographie. Il permet au radiologue de positionner précisément le tube par rapport à la zone à examiner, garantissant une imagerie optimale.

Fenêtre du tube

La fenêtre du tube est une zone de l’ampoule conçue pour être aussi fine que possible afin de minimiser l’absorption des rayons X. Fabriquée en matériaux comme le béryllium, elle permet au faisceau de sortir du tube avec une atténuation réduite.

Filtre

Situé à la sortie du tube, le filtre, généralement en aluminium ou en cuivre, élimine les rayons X de faible énergie (rayons mous), qui contribuent peu à l’image diagnostique mais augmentent la dose de rayonnement absorbée par le patient. Le filtre homogénéise également le faisceau, améliorant la qualité de l’image.

Fonctionnement du tube radiogène

Le fonctionnement du tube radiogène repose sur deux types de courants électriques : le courant de chauffage et le courant haute tension.

Courant de chauffage

Le courant de chauffage, caractérisé par une grande intensité et une faible tension, est appliqué au filament de la cathode. Ce courant chauffe le filament à une température suffisante pour provoquer l’émission d’électrons par effet thermoionique. La température du filament détermine le nombre d’électrons émis, ce qui influence directement l’intensité du faisceau de rayons X.

Courant haute tension

Le courant haute tension, appliqué entre la cathode et l’anode, atteint plusieurs dizaines de milliers de volts (généralement entre 20 et 150 kV). Cette différence de potentiel accélère les électrons émis par la cathode vers l’anode à une vitesse élevée. Lorsqu’ils percutent le foyer de l’anode, une partie de leur énergie cinétique est convertie en rayons X, tandis que la majorité est dissipée sous forme de chaleur (environ 99 % de l’énergie est perdue en chaleur).

Usure du tube radiogène

L’usure du tube radiogène est un problème majeur en raison des contraintes thermiques, mécaniques et électriques auxquelles il est soumis. Cette usure se manifeste par un vieillissement progressif et des accidents spécifiques affectant ses composants.

Vieillissement

Mécanismes du vieillissement

Le bombardement répété des électrons sur l’anode entraîne un échauffement intense de la piste de tungstène, provoquant des microfissures entre les grains cristallins du métal. Avec le temps, la surface de l’anode devient crevassée, puis cratérisée. Les rayons X produits dans ces crevasses sont souvent absorbés par le matériau environnant, ce qui réduit le rendement du tube. Pour compenser cette perte d’efficacité, les opérateurs peuvent augmenter la charge électrique, ce qui accélère encore le vieillissement de l’anode.

Conséquences

La baisse de rendement oblige à augmenter la puissance, ce qui intensifie l’usure et réduit la durée de vie du tube. Ce cycle vicieux peut entraîner des coûts de maintenance élevés, car le remplacement d’un tube radiogène est onéreux.

Accidents

Accidents de la cathode

Le filament de la cathode, en raison de sa finesse et de son exposition à des températures élevées, est sujet à la fragilisation. Avec le temps, il peut se casser, rendant le tube inopérant. Ce type d’accident nécessite souvent un remplacement complet du tube.

Accidents de l’anode

Un excès de charge au niveau du foyer peut provoquer la fusion localisée du tungstène, endommageant la surface de l’anode. Dans le cas des anodes tournantes, les contraintes mécaniques dues à la rotation rapide, combinées aux chocs thermiques, peuvent entraîner la déformation ou la rupture de l’axe de rotation ou du disque lui-même.

Accidents de verrerie

Le bombardement électronique arrache progressivement des atomes de la piste d’anode, qui se déposent sur la paroi interne de l’ampoule en verre. Ce dépôt métallique, bien qu’il n’empêche pas directement la propagation des rayons X, modifie le champ électrique à l’intérieur du tube, perturbant ainsi les conditions optimales de fonctionnement. Dans les cas graves, ce phénomène peut provoquer des arcs électriques, endommageant davantage le tube.

Applications et importance en médecine

Les tubes radiogènes sont au cœur de nombreuses applications médicales, notamment la radiographie conventionnelle, la tomodensitométrie (CT), la fluoroscopie et la radiothérapie. Leur capacité à produire des images précises des structures internes du corps a transformé le diagnostic médical, permettant la détection de fractures, de tumeurs, d’infections et d’autres anomalies. Cependant, leur utilisation doit être rigoureusement contrôlée pour minimiser l’exposition aux rayonnements ionisants, qui peuvent être nocifs à long terme.

Sécurité et radioprotection

La conception des enveloppes de protection, comme la gaine en plomb et les filtres, joue un rôle crucial dans la réduction des risques pour les patients et les opérateurs. Les réglementations internationales, telles que celles établies par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), imposent des normes strictes pour garantir une utilisation sûre des tubes radiogènes.

Innovations technologiques

Les avancées récentes dans la conception des tubes radiogènes incluent l’utilisation de matériaux plus résistants, comme les alliages de rhénium-tungstène pour les anodes, et des systèmes de refroidissement plus efficaces. De plus, les tubes à anode tournante à haute vitesse (jusqu’à 10 000 tours/min) permettent une meilleure gestion de la chaleur, prolongeant la durée de vie des tubes et améliorant la qualité des images.

Conclusion

Le tube radiogène est un dispositif clé en radiologie médicale, permettant la production de rayons X pour des diagnostics précis et non invasifs. Composé d’une cathode, d’une anode, d’enveloppes de protection et d’autres éléments comme les diaphragmes et les filtres, il repose sur une ingénierie complexe pour garantir performance et sécurité. Cependant, son usure, qu’elle soit due au vieillissement ou à des accidents, représente un défi économique et technique, nécessitant une maintenance rigoureuse et des innovations continues. Comprendre les mécanismes de fonctionnement et d’usure du tube radiogène est essentiel pour optimiser son utilisation et prolonger sa durée de vie, contribuant ainsi à l’amélioration des soins de santé à travers le monde.

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Leave a Reply