Traumatismes alvéolodentaires

Traumatismes alvéolodentaires

Les traumatismes dentaires sont des motifs fréquents de consultation en urgence touchant les enfants comme les adultes avec des évolutions et des implications différentes.

Compte tenu des implications fonctionnelles et esthétiques de ces traumatismes, une prise en charge précoce et une surveillance attentive sont indispensables.

1. Définitions

1.1. Traumatisme dentaire

Les traumatismes dentaires concernent tous les accidents qui vont toucher à l’intégrité de la dent ainsi que celle des tissus qui l’entourent.

1.2. Traumatisme Alvéolo-dentaire

Nous entendons par traumatismes alvéolo-dentaires, tous les chocs directs et indirects qui intéressent le système alvéolo-dentaire à l’exception des traumatismes paraphysiologiques que sont le bruxisme, et les troubles de l’occlusion.

| Concussion | Subluxation | Luxation latérale | Extrusion | Intrusion/Impaction |

|---|---|---|---|---|

| Trauma mineur du parodonte sans déplacement ni mobilité de la dent. | Trauma du parodonte sans déplacement dentaire, s’accompagnant d’une faible mobilité | Dent se déplace selon son grand axe La dent est déplacée en position palatine/linguale ou en direction labiale/vascularisation souvent rompue | Déplacement de la dent hors de l’alvéole + impliquant les T.paro et le Pqt VN. | Le plus sévère Déplacement de la dent en direction apicale Encrassement du PVx/Nx + importantes lésions cémentaires/paro |

2. Epidémiologie

La connaissance de l’épidémiologie des TAD doit être de règle pour les prévenir en informant au mieux les professionnels du sport, le personnel scolaire, les personnels médicaux, les parents et les enfants.

L’existence de facteurs de risque dento-maxillaires doit alerter le médecin-dentiste, qui est tenu de les corriger dans les meilleurs délais.

La prévalence est souvent énoncée comme variable, de 2 à 58 %

- L’âge :

Deux pics de fréquence : chez les enfants dont l’âge est inférieur à 5 ans, l’apprentissage de la marche et la découverte de l’environnement sont les étiologies les plus fréquentes des accidents tandis que chez les adolescents, la pratique sportive et les accidents de la voie publique sont souvent évoqués.

La prévalence diminue en denture permanente pour être de l’ordre de 22 % à 14 ans.

(IADT) indique qu’un enfant sur deux est victime d’un traumatisme, le plus souvent entre 8 et 12 ans.

➢ Le Sexe

Les TAD ont souvent été énoncés comme deux fois plus fréquents chez les garçons.

➢ Type de Dents

À l’inverse, les dents postérieures sont rarement concernées, sinon à l’occasion de chutes entraînant un choc de bas en haut responsable de traumatismes des tissus durs.

➢ Le Sport

La prévalence des TAD liés aux activités sportives augmente avec l’âge, de 9 % (entre 0 et 5 ans) à 61,5 % (10-15 ans).

➢ La maltraitance

Les TAD liés à la maltraitance ont été mis en évidence plus souvent de 0 à 5 ans (80 %) qu’entre 5 et 10 ans (20 %).

Ils concernent souvent les tissus mous lésés par morsures.

➢ La nature des lésions

Les fractures coronaires ainsi que les fractures de l’émail constituent le type de traumatisme le plus fréquemment observé en denture permanente.

En denture temporaire, nous avons une prédominance de luxations à cause de la plasticité des structures osseuses.

L’avulsion, ou expulsion dentaire, concerne surtout les enfants, chez qui on retrouve une certaine souplesse de l’os alvéolaire en croissance, et une longueur radiculaire réduite pour les enfants de 6 à 8 ans.

Les incisives centrales maxillaires sont les plus touchées.

➢ Les sièges préférentiels

Préférentiellement au maxillaire : 9 fois sur 10

Les différents auteurs s’accordent sur une atteinte plus fréquente de l’incisive centrale maxillaire, qui est impliquée dans plus de 85% des cas de traumatisme, en raison de sa position très antérieure qui en fait un véritable « pare-choc ».

Puis par ordre décroissant nous avons l’incisive latérale supérieure et l’incisive centrale inférieure.

3. Etiologies

Les TAD résultent le plus souvent d’accidents involontaires (non infligés par le patient lui-même), mais il peut aussi s’agir d’agressions volontaires du patient lui-même.

Les traumatismes des dents temporaires surviennent à domicile et ceux des dents permanentes plutôt à l’extérieur (chute de vélo, ou accidents…)

L’intensité + direction : détermine la gravité des lésions, l’association ou non à des lésions des maxillaires et des tissus mous.

| Facteurs de risque | Facteurs iatrogènes | Facteurs favorisants |

|---|---|---|

| Les accidents de la voie publique (AVP) | Au cours de luxation dentaire | Facteurs occluso-fonctionnels Les problèmes médicaux |

| Les chutes | Au cours du TRT parodontal | Incontinence labiale et absence de stomion Conditions sociales et environnementales |

| Les chutes de bicyclette | Au cours du TRT orthodontique | |

| Les sports et les jeux | Thérapeutiques d’ordre général |

4. Classifications des Traumatismes

4.1. Classification de Mugnier 1966:

| Classe 1 | Fracture coronaire | Fracture coronaire simple |

|---|---|---|

| Fracture corono-pulpaire. | ||

| Classe 2 | Fracture mixte : F.corono-radiculaire avec ou sans exposition pulpaire. | Fracture intéressant l’émail, la dentine et le cément, avec ou sans atteinte pulpaire. |

| Classe 3 | Fracture radiculaire. | Du 1/8 cervical. |

| Du 1/8 moyen. | ||

| Du 1/8 apical. |

4.2. Classification de Vanek 1980

| Classe I | Félure coronaire. |

|---|---|

| Classe II | Fracture coronaire sans exposition pulpaire. |

| Classe III | Fracture coronaire avec exposition pulpaire. |

| Classe IV | Fracture coronaire complète. |

| Classe V | Fracture corono-radiculaire oblique. |

| Classe VI | Fracture radicalaire. |

| Classe VII | Luxation. |

| Classe VIII | Avulsion. |

4.3. Classification de l’OMS:1969

CL I : Traumatismes des tissus dentaires durs et de la pulpe

1-félures de l’émail

2-fracture de l’email

3-fracture coronaire sans exposition pulpaire

4- fracture coronaire avec exposition pulpaire

5- fracture corono radicalaire

6- fracture radicalaire

CL II : Traumatisme alvéolo-dentaire avec mobilisation

1-contusion

2-subluxation

3-Extrusion et luxation latérale

4- intrusion

5- avulsion

CI III : Traumatismes des supports osseux

1/ Lésions communitives de l’alvéole : fracture présentant de nombreux fragments alvéolaires.

2/fracture du mur alvéolaire

3/fracture des procès alvéolaires

4/fractures maxillaires

CI IV : Traumatismes gingivo -muqueux

- Dilacération.

- Concussion.

- Perte de substance

4.4. Classification d’Andreasen

| Félure | Dents temporaires | Dents permanentes |

|---|---|---|

| Fracture incomplète de l’émail sans perte de tissu amélaire | ||

| Félures mises en évidence sur la 51 et fracture de l’émail de la 52 | 11 : fracture de l’émail au niveau du bord libre et félure mise en évidence par transillumination | |

| Fracture de l’émail | Complète fracture de l’émail (perte de tissu amélaire) | |

| Fracture amélare de la 61 | Fracture amélare de la 12 |

| Fracture amélo-dentinaire | Fracture coronaire intéressant l’émail et la dentine avec perte de structure dentaire, sans exposition pulpaire | |

|---|---|---|

| Fracture amélo-dentinaire sans exposition pulpaire de la 61 et félure de la 51 | Fracture amélo-dentinaire sans exposition pulpaire de 11 (également sublusée) et 21 | |

| Fracture coronaire avec exposition pulpaire | Fracture coronaire amélo-dentinaire avec exposition pulpaire | |

| Fracture amélo-dentinaire avec exposition pulpaire de la 51 | Fractures amélo-dentinaires avec exposition pulpaire de la 12 et sans exposition de la 11 |

| Fracture corono-radiculaire sans exposition pulpaire | Fracture intéressant l’émail, la dentine et le ciment avec perte de structure dentaire, sans exposition pulpaire. Le trait de fracture s’étend sous le bord gingival, sans passer par la pulpe, et la couronne est scindée en au moins deux morceaux | |

|---|---|---|

| Fracture corono-radiculaire avec exposition pulpaire | Fracture intéressant l’émail, la dentine et le ciment avec exposition pulpaire | |

| Fracture corono-radiculaire de la 61 avec exposition pulpaire | Fracture corono-radiculaire de la 21 avec exposition pulpaire | |

| Fracture radiculaire | Fracture intéressant le ciment, la dentine et la pulpe du tiers apical, moyen ou cervical |

5. Physiopathologie des traumatismes dentaires

| En denture Temporaire | En denture Mixte | En denture Permanente |

|---|---|---|

| Les enfants = Population à risque pour les traumatismes dentaires et alvéolaires, Formation d’un os alvéolaire peu dense + peu minéralisé = malléable Favorisant les luxations des organes dentaires plutôt que les fractures. | Les I centrales sup = les lières à apparaître = les + touchées par le trauma L’édification radicalaire en cours confère quelques spécificités: La racine courte ██ LUXATIONS Le canal large = protège le paquet VN des forces de cisaillement et de la strangulation par l’œdème post-traumatique Ce qui évite le plus souvent la mortification pulpaire. | A partir de l’adolescence, la denture définitive est édifiée et les conséquences d’un traumatisme alvéolodentaire sont plus lourdes. Chez les sujets jeunes : – Activités sportives = +++ accidents Rixes et agressions = FRACTURES et LUXATIONS. Avec l’âge : Le vieillissement des T paro = le retour des LUXATIONS quelle que soit la nature du trauma |

6. Diagnostic des traumatismes dentaires

Il est largement admis qu’un traumatisme dentaire doit être considéré comme une urgence et pris en charge immédiatement ou tout au moins le plus rapidement possible car un traumatisme est le plus souvent associé à un état de choc.

L’anamnèse du patient, ainsi que les examens cliniques et radiologiques sont fondamentales pour l’évaluation correcte d’un traumatisme.

Il est important de réaliser ces examens de façon rapide et soigneuse afin de comprendre la nature des blessures de la dent / LAD/pulpe.

6.1. L’anamnèse

C’est la première étape de l’examen médical qui permet de recueillir les données sur le patient, sa santé et ses antécédents médicaux-chirurgicaux, mais également les informations sur les circonstances de l’accident.

Il est essentiel de déterminer s’il y a eu perte de conscience, même très brève, vomissements, maux de tête, écoulement nasal, troubles de la vue, signes généraux d’atteinte cérébrale qui obligent à orienter immédiatement le patient vers un service hospitalier d’urgences.

C’est un élément de base pour tout problème juridique éventuel.

Il est nécessaire de noter tout fait particulier et de prendre des photographies intra et extra buccales pour un constat complet.

Trois questions sont incontournables afin de comprendre et d’évaluer l’ampleur des lésions des différentes structures dentaires et parodontales.

| Où ? | Comment ? | Quand ? |

|---|---|---|

| Ou s’est produit le choc ? | Comment est survenu le traumatisme ? | Quand le traumatisme a-t-il eu lieu ? |

| Connaître le lieu de l’accident permet d’évaluer le risque éventuel de contamination des plaies cutanées et muqueuses, et de l’alvéole en cas d’expulsion et d’instaurer éventuellement une antibiothérapie et/ou une vaccination antitétanique | L’énergie du choc et la direction de l’impact déterminent le type de luxation : simple contusion, impaction, extrusion ou luxation latérale. Selon le type de traumatisme, certaines zones sont à examiner plus précisément. | Cette question introduit le facteur temps. C’est un élément décisif qui influe de façon très significative la mise en œuvre de certaines thérapeutiques comme les thérapeutiques pulpaires, repositionnement après luxation, réimplantation. |

6.2. La palpation :

La palpation des rebords osseux (nez, massif sous-orbitaire, symphyse, angle mandibulaire) suggère en cas de douleur, la possibilité de fractures osseuses.

Les hématomes sont également recherchés. Une limitation, une déviation ou une déflection de l’ouverture buccale peut indiquer une fracture condylienne ou un déplacement méniscal.

6.3. Examen des muqueuses

Inspection des blessures : étendu / profondeur(sutures??)

Ex: coupure des faces externe et interne des lèvres, lacération des freins ou de la muqueuse gingivale, morsure de la langue.

La palpation des lèvres (souvent tuméfiées) permet de détecter la présence éventuelle de corps étrangers, graviers ou fragments dentaires inclus au moment du traumatisme.

Le déplacement d’une ou de plusieurs dents ainsi que la fracture avec déplacement d’une des tables osseuses peut entraîner un trouble de l’occlusion. Le patient ne peut plus fermer la bouche en intercuspidation maximale et tend à prendre une position de confort en propulsant la mandibule ou bien en gardant la bouche légèrement entrouverte.

6.4. Examen des Tissus durs

Toutes les dents doivent être inspectées minutieusement et nettoyées au préalable, si nécessaire, avec une compresse imbibée de chlorhexidine ou de sérum physiologique. Ce sont

– les dents visiblement atteintes ;

– les dents collatérales ;

– les dents antagonistes ;

– les dents des secteurs cuspidés quand il s’agit d’un traumatisme survenu sur le menton.

Les atteintes coronaires, dent par dent, sont évaluées :

Les fêlures de l’émail, objectivées par transillumination avec une lampe à photopolymériser

Les pertes d’émail qui ne concernent que le bord libre ;

Les pertes amélo-dentinaires sans ou avec exposition pulpaire. Parfois, l’épaisseur

de la dentine restante est très fine, il convient donc d’être très prudent afin de ne pas la

perforer avec une sonde au cours de l’examen.

La taille de la plaie pulpaire est mesurée, car c’est un facteur essentiel qui intervient dans la

prise de la décision thérapeutique ;

Les fractures corono-radiculaires sont à rechercher lorsque le trait de fracture coronaire se

prolonge au-delà de l’attache épithéliale en direction apicale et qu’il y a un saignement

sulculaire

Une dyschromie de la dent traumatisée peut survenir immédiatement après le choc et être

décelable en examinant la face palatine de la dent qui perd alors de sa translucidité.

6.5. Le test de mobilité

Cet examen délicat est exécuté sans mouvement brutal car il peut être douloureux.

La mobilité est un indicateur majeur de la sévérité du déplacement de la dent dans son alvéole.

Une mobilité axiale laisse supposer qu’il y a une rupture du paquet vasculo-nerveux ; une augmentation de la mobilité, dans le sens vestibulo-lingual, peut-être le signe d’une fracture radiculaire, et son degré dépend de la localisation du trait de fracture.

Plus la localisation de la fracture est coronaire, plus la dent est mobile, mais seul l’examen radiographique confirme la fracture radicalaire ;

Quand une seule dent est testée et qu’il y a mobilité des dents adjacentes, cela révèle une fracture de l’os alvéolaire dont la localisation peut être décelée par la palpation ;

À l’inverse, une absence de mobilité physiologique indique une impaction, même partielle, de la dent ou un déplacement latéral.

6.6. Test à la percussion

Il indique qu’il y a une inflammation au sein du ligament.

Ce test est aussi effectué avec précaution chez l’enfant, car il peut être particulièrement douloureux quand il est positif.

Il peut se faire avec le manche d’un miroir, mais il est préférable de le faire par simple tapotement de la pulpe du doigt.

6.7. Tests de sensibilités

Les tests de sensibilités peuvent être réalisés mais, leur interprétation est tout à fait fort aléatoire.

Il faut donc répéter ces tests après un certain délai, car ils sont souvent positifs.

La perte de l’excitabilité peut être due à des pressions ou à des tensions au niveau des fibres nerveuses dans la région apicale, ou à leur déchirement.

Tout comme pour les tests thermiques, le seuil de sensibilité au test électrique d’une dent traumatisée est plus élevé.

6.8. Examens radiologiques

Toute dent traumatisée doit être obligatoirement radiographiée. Cet examen complémentaire a deux objectifs :

- Évaluer le degré de maturation apicale et

- Objectiver les éventuelles lésions radiculaires et parodontales

C’est un complément indispensable à l’examen clinique, il donne plus de renseignements sur:

✔ Le stade de développement radiculaire

✔ La présence ou non de fractures radiculaires

✔ L’atteinte des structures parodontales

✔ La recherche d’un corps étranger

Toutes les dents de la région traumatisée doivent être radiographiées et ce, même si aucune lésion traumatique n’est visible à l’examen clinique (possibilité d’existence de fractures radiculaires).

6.8.1. Les clichés rétro alvéolaires :

Apportent des renseignements plus précis. (Incidences/ angulateurs++)

6.8.2. La Panoramique dentaire

Est utilisée uniquement en cas de suspicion de fracture des bases osseuses ou d’atteinte condylienne (choc sur le menton).

Elle reste inappropriée dans toutes les autres situations.

6.8.3. La radiographie occlusale (le mordu occlusal)

- Apprécier la position des germes par rapport aux apex des dents temporaires correspondantes.

- Mettre en évidence les déplacements axiaux ou non de la dent, luxations latérales, les fractures radiculaires et alvéolaires.

- Localisation des calculs salivaires; l’étendue d’1kyste…

Dans le cas d’impossibilité de réalisation de ces radiographies, il convient de demander :

- Maxillaire défilé

- Face basse

- Incidence de Blandeau

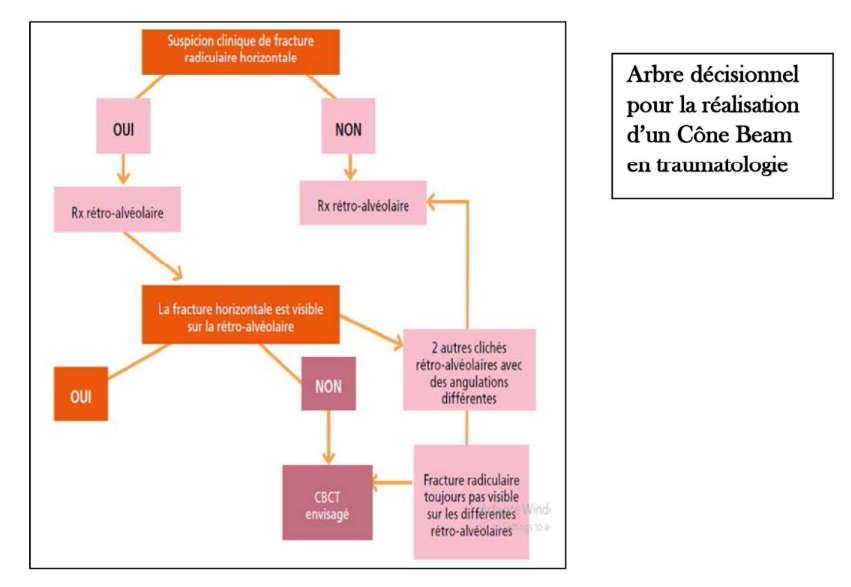

6.8.4. Le Cône Beam Computed Tomography ( CBCT)

Ne doit pas être un examen systématique en traumatologie dentaire.

La dose de rayonnement délivrée, moins importante que pour un scanner mais plus élevée que pour une rétro-alvéolaire, ainsi que son coût font qu’il n’est prescrit que si les examens radiographiques conventionnels ne donnent pas suffisamment d’informations.

Au regard des atteintes dentaires observées, principalement quand il existe une suspicion, entre autres, de fracture radiculaire.

6.9. Photographie

La prise de photographies de toutes les lésions (dentaires, tissus mous, revêtement cutané) peut s’avérer utile pour le suivi, mais surtout sur le plan médico-légal.

Cette consultation d’urgence de l’enfant traumatisé doit se concrétiser par

✓ La pose d’un diagnostic,

✓ La réalisation du traitement d’urgence si nécessaire,

✓ La rédaction d’une ordonnance,

✓ L’établissement d’un calendrier de suivi et la

✓ Remise du certificat médical initial.

7. Conclusion

Les traumatismes alvéolo-dentaires sont des urgences fréquentes, surtout chez les enfants et les adolescents. Une prise en charge rapide et adaptée est essentielle pour préserver la santé bucco-dentaire et éviter des complications à long terme. Les classifications et les examens cliniques et radiologiques jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement de ces traumatismes.

Traumatismes alvéolodentaires

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Leave a Reply