Tomodensitométrie : Principes, acquisition et mise au point de l’image

INTRODUCTION

Depuis un siècle, les applications médicales des rayonnements ionisants sont considérées parmi les facteurs essentiels du progrès dans le domaine de la santé. Aujourd’hui, l’imagerie par rayons X est un outil indispensable pour le diagnostic.

Parmi les méthodes d’imagerie structurelles les plus employées en médecine, on peut citer les méthodes tomographiques basées sur les rayons X nommée la tomodensitométrie (TDM).

- DEFINITIONS ET PRINCIPES :

- Tomographie :

Elle signifie que les structures situées en avant ou en arrière du plan de coupe ne seront presque pas visibles sur le film. En fait, la tomographie créait un flou cinétique permettant d’effacer du cliché radiographique toutes les structures situées hors du plan que l’on cherchait à imager, au prix d’une dose d’exposition plus importante (exemple : orthopantomographie ou panoramique dentaire).

- Tomodensitométrie (TDM) :

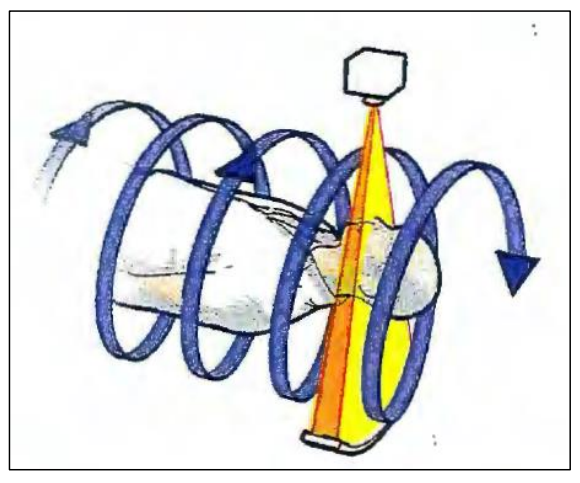

La technique permet d’explorer un volume en réalisant de multiples projections de plans selon des angles différents et repose sur l’absorption différentielle du rayonnement par les différentes structures anatomiques traversées. Elle permet ainsi d’obtenir des images en coupes, d’épaisseur variable adaptée à la structure à étudier lors de multiples rotations du système autour de la zone (« champ») à radiographier. L’acquisition est dite hélicoïdale.

Fig.1 : principe de la tomodensitométrie

- FONCTIONNEMENT :

Le scanner est un appareil d’imagerie médicale fonctionnant de la manière suivante : La source de rayons X et l’ensemble de capteurs tournant de façon synchrone autour du patient. Accompagné d’un déplacement longitudinal d’une table motorisée à travers un anneau circulaire, sur laquelle le patient est allongé, l’acquisition est dite hélicoïdale. Une fois la région anatomique scannée, les différentes coupes obtenues sont traitées par ordinateur ce qui permet de visualiser les organes internes en trois dimensions (3D). Les coupes sont espacées la plupart du temps de 1 mm, ce qui laisse un vide dans les reconstructions.

Fig.2 : Représentation schématique simplifiée d’un scanner.

Le tube radiogène et les détecteurs tournent selon une trajectoire hélicoïdale (en rouge) autour du patient installé sur la table en mouvement

- MATERIELS :

Le scanner est constitué de :

- Élément mobile tournant au sein d’un support fixe :

Les incidences en projections multiples sont rendues possibles par deux grandes structures de la mécanique d’un scanner :

- Le stator (statique) servant de support au rotor (rotation)

- Le rotor : de forme annulaire qui tourne autour du stator. La conduction électrique se fait par un système de bagues et de frotteurs (système « slip rings »). Le transfert de données peut s’effectuer par une communication sans fil. Le rotor supporte la majorité des éléments de la chaîne radiologique :

Un générateur de forte puissance permettant de maintenir un tir continu à forte intensité de l’ordre de 200 à 500 mA pendant une acquisition complète

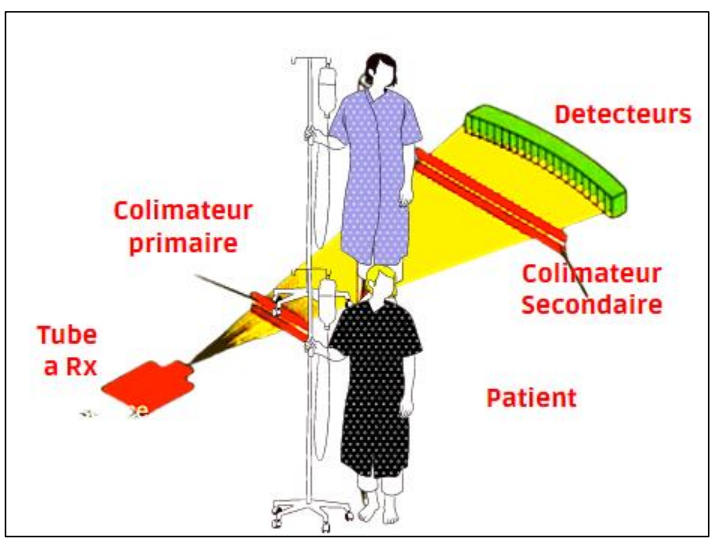

Un tube à rayons X ou tube radiogène.

Un collimateur primaire situé à la sortie du tube radiogène, permet d’adapter le faisceau de rayons X aux largeurs d’exploration et aux épaisseurs de coupes désirées ;

Un collimateur spécifique, à l’entrée du détecteur, pour réduire le rayonnement diffusée.

Un système de détection : son but est de restituer en signal électrique l’information contenue dans le faisceau de photons X ayant traversé le patient.

Fig. 3 : éléments de la chaîne radiologique contenus dans le rotor

- Autres éléments :

L’alimentation électrique, de l’ordre de 150 kV, doit permettre le fonctionnement d’un circuit à basse tension et d’un circuit à haute tension pour le fonctionnement du tube.

La table d’examen sur laquelle le patient est allongé est mobile, aussi transparente aux rayons X que possible et elle permet un mouvement de translation longitudinale au sein de l’anneau formé par le rotor.

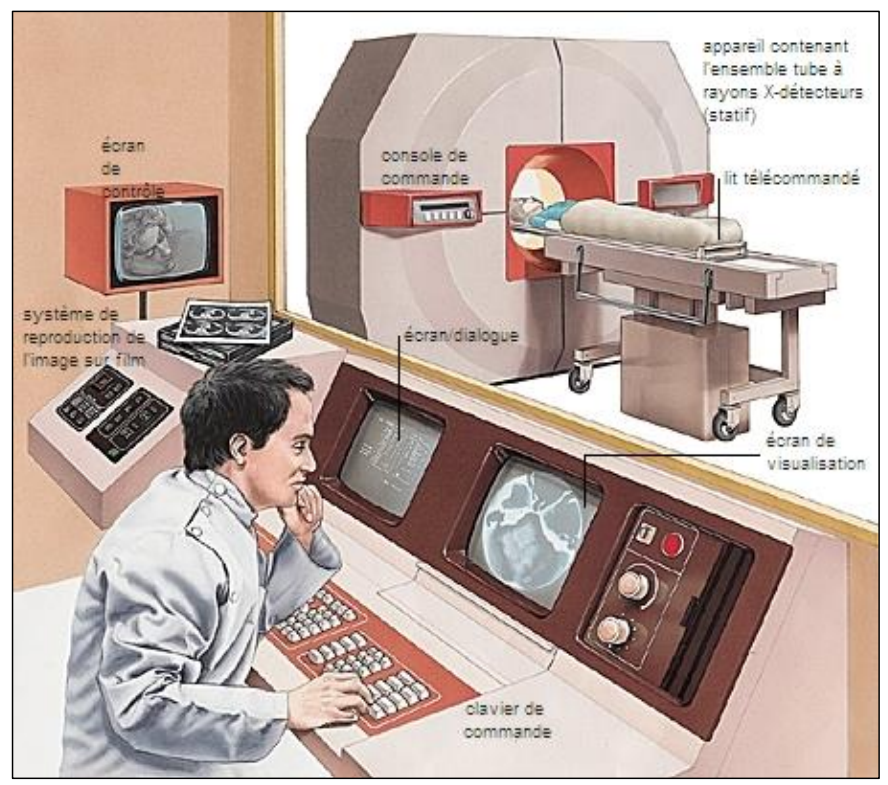

La console d’acquisition est un poste informatisé qui permet non seulement de programmer l’acquisition, mais également de reconstruire et visualiser les images. Le reconstructeur d’images de la console nécessite une importante puissance de calcul informatique, notamment logicielles.

Fig. 4 : console d’acquisition d’un scanner.

- CARACTERISTIQUES :

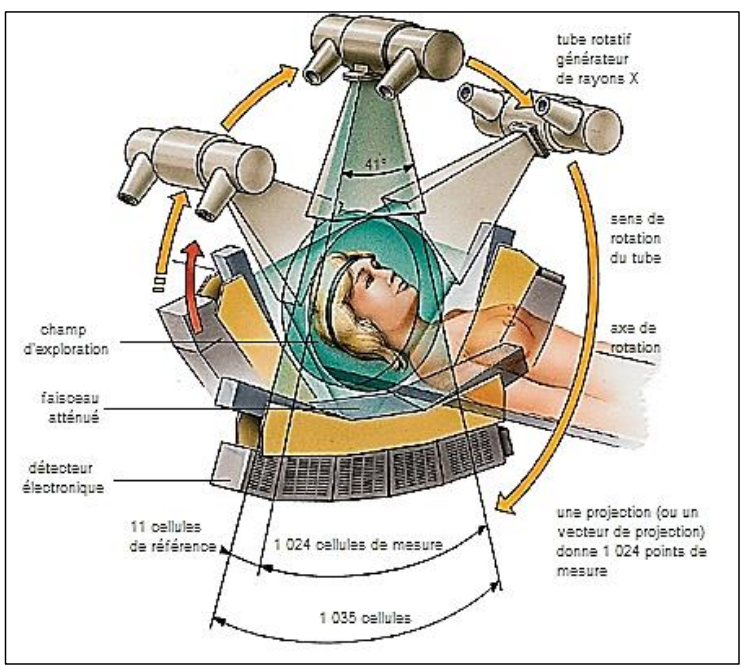

- Au fil de l’évolution technologique de la TDM, il s’est avéré plus efficace d’appliquer une rotation continue au couple tube radiogène-détecteur autour du patient par des vitesses de rotation de plus en plus élevées (actuellement jusqu’à quatre tours/seconde)

- De nos jours, les détecteurs les plus répandus consistent en des cristaux de céramique photoluminescents qui transforment les photons X en photons de lumière visible.

- Les scanners contemporains sont dits « multibarrettes » ou « multidétecteurs », par opposition aux scanners dits « monocoupes » désormais disparus. La juxtaposition de ces barrettes de détecteurs permet d’augmenter le nombre de coupes axiales acquises simultanément (16, 32, 64, 128, voire jusqu’à 320 coupes).

- Les scanners de dernière génération utilisent des cristaux de 0,5 à 0,625 mm.

- Un scanner de 128 barrettes par exemple permet donc l’acquisition simultanée de 128 coupes couvrant une hauteur de 6 à 8 cm du patient.

- L’augmentation de la sensibilité des détecteurs est un enjeu important puisqu’elle permet une réduction significative de la dose d’exposition délivrée au patient pour une qualité d’image au moins équivalente.

Fig.5 : Représentation schématique simplifiée d’un scanner moderne

- ACQUISITION ET MISE AU POINT DE L’IMAGE

- Traitement des images en TDM

Le traitement des images désigne l’ensemble des applications effectuées à partir des images natives afin d’en tirer davantage d’informations, aboutissant à la formation d’images dites « reconstruites ». a- Filtres :

La reconstruction des données brutes en images s’accompagne de l’application de filtres numériques. Ceux-ci vont intensifier sélectivement certaines données, dans le but notamment de mieux définir les contours de l’image (filtre « dur ») ou, au contraire, de privilégier le contraste en acceptant d’induire une part de flou dans les contours (filtre « mou »).

- Fenêtrage :

À chaque pixel, structure élémentaire de l’image, est attribuée une valeur numérique proportionnelle à la densité moyenne qu’il représente et apparaît en nuances de gris. Sur un écran, plusieurs centaines de niveaux de gris sont représentées alors que l’œil humain ne peut en discerner qu’entre 20 et 30. Il est donc nécessaire de compenser les limites imposées par notre physiologie par un artifice numérique nommé « fenêtrage ».

- Mesures :

La reconstruction des images sur la matrice se fait selon les lois de la géométrie (symétrie centrale, projections, rotations, agrandissements), de sorte qu’il est possible de calculer et d’afficher des paramètres géométriques. En effet, il est possible d’effectuer diverses mesures, par l’intermédiaire d’outils graphiques, sur les images affichées : longueurs (rectilignes ou non), aires, angles, volumes.

- Reconstructions de l’image :

- Les reconstructions bidimensionnelles « directes » : sont obtenues à partir des données brutes. Elles permettent la visualisation d’une image en 2D.

- Reconstructions des données volumiques :

Du fait des dimensions infra-millimétriques des récepteurs actuels, l’empilement des coupes permet l’obtention de véritables volumes d’acquisitions.

Le voxel (contraction de« volumetric pixel») est l’équivalent tridimensionnel d’un pixel. Alors qu’un pixel représente un élément d’une image en 2D, un voxel est le plus petit élément constitutif d’un volume (3D)

Un voxel est un volume caractérisé par les dimensions de ses trois arêtes.

La longueur d’une des arêtes, correspondant à l’épaisseur de coupe, est supérieure à celle des deux autres. Le volume est «anisotrope»

Fig. 6 : Relations entre pixel du détecteur, voxel du volume reconstitué et l’épaisseur de coupe

Les reconstructions sagittales ou coronales sont affectées d’une moindre résolution spatiale.

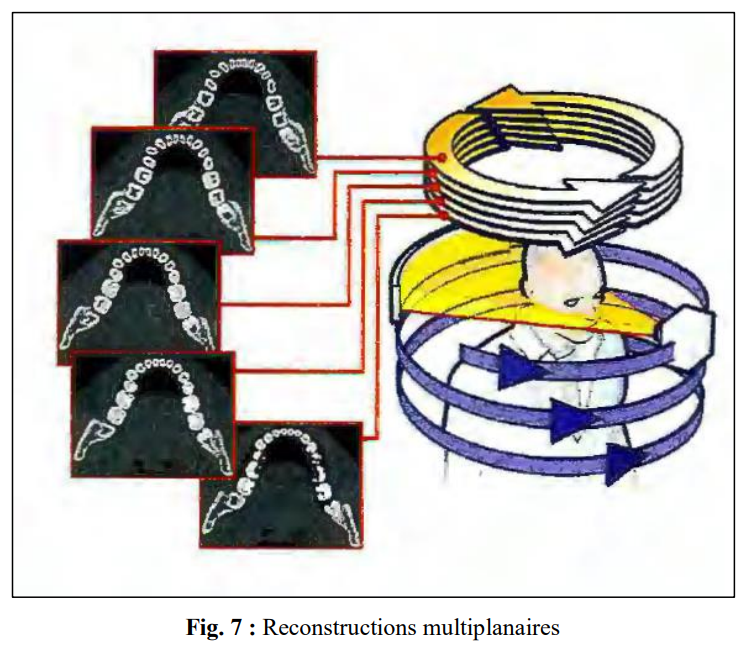

Il est alors possible de reconstruire une coupe du volume selon n’importe quel plan de l’espace : il s’agit des reconstructions multiplanaires (MPR).

Ces reconstructions multiplanaires peuvent également permettre de suivre la trajectoire d’une structure (une racine par exemple) afin de la dérouler et ainsi de permettre la visualisation d’une structure curviligne sur une seule image (MPR curviligne).

Fig. 7 : Reconstructions multiplanaires

- Facteurs influençant la qualité de l’image :

Les critères de qualité de l’image sont liés à :

- L’orientation correcte du patient, à son immobilité, l’absence de déglutition, pendant l’acquisition

- Le choix d’un protocole d’acquisition économe en exposition et utilisant un filtre adapté.

- L’utilisation d’un champ d’acquisition conforme au diamètre de la structure examinée

- Le choix des fenêtres de travail assurant une bonne vision de la trame osseuse et une bonne discrimination des corticales.

- La présence de prothèses fixes, d’obturations ou de tenons radiculaire métalliques engendre des artefacts. Ces artéfacts se traduisent par de larges bandes noirâtres

- DENTASCANNER :

Dans le cadre de l’étude odontologique, il doit être réalisé une centaine de coupes axiales, perpendiculaires aux apex des dents à étudier. L’épaisseur de ces coupes est de 1 millimètre, elles sont jointives mais chevauchées tous les 0,5 mm.

L’examen est centré soit sur le maxillaire soit sur la mandibule ou éventuellement sur les deux en cas d’examen double.

A partir de ces cent coupes, un logiciel spécifique ou denta-scanner permet d’obtenir des reconstructions curvilignes parallèles à l’arcade dentaire rappelant le panoramique dentaire et des reconstructions coronales obliques perpendiculaires à l’arcade dentaire.

Ces images sont ensuite reproduites sur des films en grandeur réelle sans agrandissement permettant au praticien d’effectuer toutes les mesures nécessaires

Fig. 8 : Programmation des reconstructions coronales obliques mandibulaires.

- DOSIMETRIE ET DENTA-SCANNER

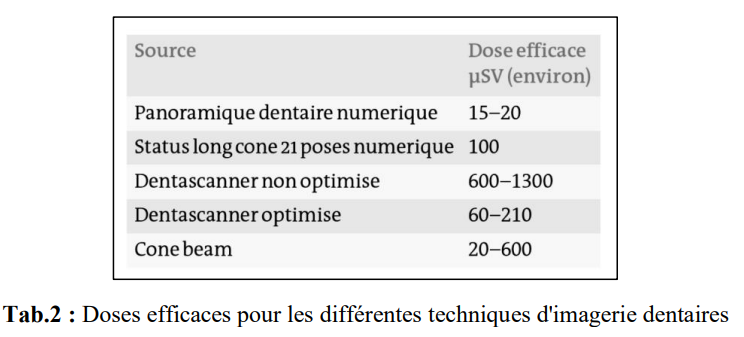

Les doses de rayonnement (et donc les risques) du scanner dentaire sont généralement plus élevées que la radiographie dentaire classique (intrabuccale et panoramique), mais largement supérieures au cone beam (CBCT).

Tab.1 : Doses efficaces, risque théorique de cancer létal et équivalent en temps d’exposition naturelle pour les techniques d’imagerie conventionnelle et le scanner médical.

Tab.2 : Doses efficaces pour les différentes techniques d’imagerie dentaires

CONCLUSION

Les progrès technologiques de la TDM permettent de réaliser en routine des acquisitions de volumes importants en quelques secondes reconstruits en coupes infra-millimétriques. La diffusion de cette technique la rend facilement disponible.

Avec les scanners, la réalisation de l’examen est beaucoup plus rapide (quelques secondes) et plus confortable dans beaucoup de cas et fournit une meilleure qualité des images.

Cependant, les doses de rayonnement (et donc les risques) du scanner dentaire sont généralement plus élevées que la radiographie dentaire classique (intrabuccale et panoramique), mais ainsi largement supérieures au cone beam (CBCT).

Tomodensitométrie : Principes, acquisition et mise au point de l’image

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Tomodensitométrie : Principes, acquisition et mise au point de l’image

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.