Terrains Particuliers : Femme Enceinte, Enfant, Sujets Âgés / Pathologies Bucco-Dentaires

Prélude

Le dentiste est amené à prendre en charge différents patients sans distinction de sexe, d’âge ou encore de santé. Ainsi, certains terrains sont dits particuliers de par la prise en charge ou leurs manifestations, tels que la femme enceinte, l’enfant ou les personnes âgées.

Ce sujet sera traité en trois chapitres :

- Chapitre I : La Femme Enceinte

- Chapitre II : L’Enfant

- Chapitre III : Les Personnes Âgées

Chapitre I : La Femme Enceinte

Les Modifications Physiologiques

La grossesse, bien qu’étant un processus physiologique, s’accompagne de certaines modifications qui doivent faire l’objet d’une attention particulière, notamment le choix des médicaments, car la plupart passent la barrière placentaire ainsi que le lait maternel. La grossesse est classée en trois trimestres :

- Premier trimestre : Période la plus critique en termes de sensibilité du fœtus, elle correspond à l’embryogenèse et à l’organogenèse.

- Deuxième trimestre : Maturation des organes.

- Troisième trimestre : Fin de la maturation des organes.

Modifications Endocrines

Liées à l’activité endocrinienne du placenta qui sécrète trois types majeurs d’hormones : œstrogène, progestérone et gonadotrophines chorioniques.

Modifications Neurologiques

Elles se manifestent surtout au cours du premier trimestre. Il s’agit principalement de : fatigue, dépression, nausées et vomissements, hypotension posturale et syncope (par compression de la veine cave inférieure).

Modifications Cardiovasculaires

- Augmentation des pulsations cardiaques (environ 10 par minute de la 14e à la 30e semaine) et du volume sanguin.

- Une tachycardie.

- Augmentation du volume d’éjection systolique.

- En fin de grossesse, une diminution de la tension artérielle est observée en position allongée (dans 90 % des cas) due au syndrome de la veine cave.

Modifications Hématologiques

- Augmentation du volume plasmatique.

- Augmentation du volume des hématies.

- Une anémie (résultante d’hématopoïèse fœtale).

- Une diminution de l’hématocrite.

- Une neutropénie.

Modifications Respiratoires

Une augmentation de :

- La capacité vitale (par restriction de la mobilité du diaphragme).

- La consommation d’oxygène (augmentation du métabolisme de base).

À cela, il faut ajouter des modifications morphologiques, des troubles du métabolisme des glucides (à l’origine des hypoglycémies) et une susceptibilité aux maladies infectieuses pouvant avoir des incidences sur le fœtus, telles que rubéole, varicelle, syphilis, etc.

Répercussions Buccales

- Modification des flores buccales anaérobies.

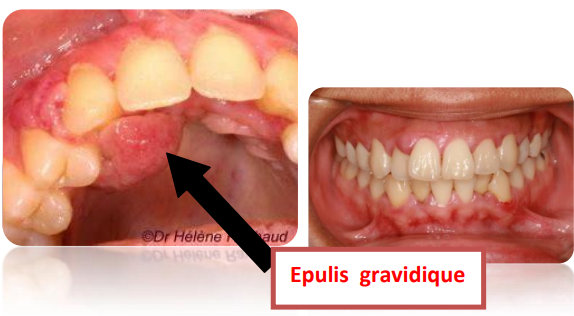

- Lésions inflammatoires gingivales (gingivite gravidique, épulis, granulome pyogène, etc.) sont les plus fréquentes et douloureuses, freinant ainsi l’hygiène bucco-dentaire.

- Modification des risques carieux (modification de l’alimentation et diminution de l’hygiène).

- Hypersensibilité dentaire (vomissements, reflux gastro-œsophagien) ; l’acidité endogène pouvant être à l’origine d’usures dentaires.

- Hypersialorrhée.

Situations Cliniques

Situations Cliniques Liées au Premier Trimestre

- Le principe de précaution suggère de différer les soins non urgents ou non prioritaires durant cette période d’embryogenèse et d’organogenèse.

- Informer la patiente des risques buccaux, surtout gingivaux.

- Réaliser un bilan bucco-dentaire.

- Tous les soins visant à traiter une douleur ou une infection doivent être réalisés sans attendre.

Situations Cliniques Liées au Deuxième Trimestre

Tous les soins sont possibles en respectant les précautions générales, à savoir :

- Limiter le stress de la patiente.

- Prévoir des séances de courte durée.

- Prévoir des anesthésiques locaux traversant peu la barrière placentaire.

- Prescription médicamenteuse permise.

- Utiliser un tablier plombé pour la radiographie intra-buccale.

Situations Cliniques Liées au Troisième Trimestre

Tous les soins sont possibles en respectant les précautions générales et en privilégiant la position semi-assise pour éviter le parejas de la veine cave.

Situations Cliniques Particulières

Si des soins d’urgence s’imposent lors du premier trimestre ou en fin de grossesse, seuls des traitements conservateurs seront envisagés. En cas de nécessité indiscutable, une prescription antalgique et anti-infectieuse pourra être réalisée. Si une avulsion est indispensable, elle sera réalisée de façon la moins stressante et la plus atraumatique.

Les Précautions

Vis-à-vis de l’Anesthésie

- Il est recommandé d’utiliser des substances avec un fort taux de liaison aux protéines plasmatiques (plus de 90 %) et peu liposolubles.

- La concentration d’adrénaline la plus faible possible (1/200000). L’anesthésie de choix est donc l’articaine.

- Le MEOPA est possible aux 2e et 3e trimestres.

Vis-à-vis de la Radiologie Dentaire

La prise de position de l’American College of Radiology est formelle : l’exposition de la femme enceinte aux radiations ionisantes en vue d’un diagnostic dentaire ne présente aucun risque pour le développement normal de l’embryon ou du fœtus (HALL 1991). Toutefois, l’association allemande de stomatologie et médecine dentaire recommande :

- L’usage de films à impression rapide.

- L’utilisation du long cône.

- La protection de la femme enceinte par un tablier plombé.

- La réduction du nombre de clichés au strict minimum.

Selon l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire française :

- La dose délivrée au fœtus lors de la radiographie dentaire (en dehors du scanner) est d’environ 0,3 à 1 micro-sievert (µSv).

- L’exposition naturelle quotidienne reçue par le fœtus est d’environ 7 µSv.

Vis-à-vis de la Prescription Médicamenteuse

Certains médicaments peuvent avoir des effets tératogènes, c’est-à-dire qu’ils entraînent des malformations. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) peuvent être porteurs d’effets fœtotoxiques : ils peuvent, en début de grossesse, augmenter le risque de fausse couche. Le risque est maximal du début du 2e trimestre à la fin de la grossesse.

| Indications | Autorisé | Déconseillé | Contre-indiqué |

|---|---|---|---|

| Antibiotiques | Amoxicilline, Amoxicilline + Ac. Clavulanique, Clindamycine, Josamycine, Érythromycine, Spiramycine, Métronidazole | – | – |

| Antalgiques et Anti-inflammatoires | Paracétamol, Paracétamol/Codeine (ponctuellement), Corticoïdes en courte durée | AINS aux 1er et 2e trimestres, Tramadol | Paracétamol + Opium, AINS à partir du début du 6e mois de grossesse |

| Antifongiques | Amphotericine B topique, Nystatine topique, Miconazole topique | Amphotericine B per os | Nystatine per os, Fluconazole |

| Autres | Aciclovir | Iode en intrabuccal, Hydroxyzine (en accord avec le gynécologue traitant) | – |

Vis-à-vis de Pathologies Concomitantes et/ou Complémentaires Associées

La présence de pathologies et/ou de complications associées (hypertension, diabète, etc.) nécessite de prendre en plus les précautions spécifiques à ces pathologies et/ou à ces complications, ainsi que vis-à-vis des prescriptions qui s’inscrivent dans leur traitement.

À Retenir

- Le deuxième trimestre est la période favorable pour intervenir.

- Limiter le stress.

- Les séances doivent être de courte durée.

- Placer la mère en position semi-assise (syndrome de la veine cave).

- L’examen radiologique doit être réduit au minimum, en particulier au cours du 1er trimestre.

- Utiliser des anesthésiques à poids moléculaire élevé, tel que l’articaine.

- L’adjonction de vasoconstricteurs à doses faibles peut être indiquée.

- Les médicaments pouvant être prescrits : Pénicillines, Macrolides, Paracétamol.

- Reporter tout acte chirurgical en cas de pathologie parodontale après l’accouchement.

L’Allaitement

Le transfert via le lait maternel de médicaments administrés à la femme qui allaite peut être à l’origine d’effets indésirables toxiques. Tous les soins sont possibles. En cas de prescription, demander à la patiente de surveiller la survenue de vomissements, de diarrhées ou de signes cutanés (urticaire, érythème, etc.) chez l’enfant allaité. Si de tels signes surviennent, faire arrêter le traitement et prendre contact avec le pédiatre.

| Indications | Autorisé | Déconseillé | Contre-indiqué |

|---|---|---|---|

| Antibiotiques | Amoxicilline, Amoxicilline + Ac. Clavulanique, Josamycine | Cyclines, Spiramycine, Métronidazole, Azithromycine | Clindamycine |

| Antalgiques et Anti-inflammatoires | Paracétamol, Ibuprofène, Corticoïdes en cure courte | Paracétamol/Codeine (sauf ponctuellement et sous surveillance), Tramadol | Paracétamol + Opium |

| Antifongiques | Nystatine sous surveillance | – | Fluconazole |

| Autres | Aciclovir topique | Hydroxyzine | Aciclovir per os |

La Contraception

L’usage des contraceptifs oraux n’est pas sans effets secondaires et sans risques associés. Le risque majeur est représenté par l’augmentation de l’incidence de manifestations thrombo-emboliques (thrombose veineuse profonde, thrombose coronaire ou cérébrale). L’hypertension, le diabète et certaines tumeurs hépatiques bénignes présentent une incidence augmentée. Par ailleurs, certains médicaments peuvent interférer sur l’efficacité des contraceptifs et augmenter le risque de grossesse.

| Risque Existant | Antibiotiques oraux (ampicilline, amoxicilline, métronidazole, tétracycline) |

|---|---|

| Risque Significatif | Barbituriques, Anticonvulsifs, Rifampicine |

Chapitre II : L’Enfant

L’enfant n’est jamais une forme miniature de l’adulte ; il présente des particularités pathologiques, physiologiques et psychologiques qui lui sont propres.

Les Manifestations Buccales

Les inflammations de la cavité buccale sont dues à des bactéries, des virus et des champignons, ainsi qu’à certaines pathologies ou carences indépendantes de germes pathogènes.

Infections Bactériennes

La plus courante est la carie dentaire, due à un manque d’hygiène ou un excès de sucreries.

- Les caries de biberon ou syndrome du biberon.

- Les parulies dentaires (abcès) sont plus rencontrées que les cellulites.

- La périostose est une ostéite rencontrée au niveau des dents de 6 ans mandibulaires, vers 9 à 12 ans.

- D’autres infections peu courantes, telles que la scarlatine, due à la bactérie Streptococcus pyogenes.

Infections Virales

Les infections virales les plus fréquentes chez les enfants sont :

- La primo-infection herpétique (virus Herpes simplex), appelée gingivo-stomatite herpétique. Dans le cas particulier des nouveau-nés, un contact avec le virus de l’herpès peut entraîner des infections graves et potentiellement mortelles.

- La maladie du « pied-main-bouche », une infection virale fréquente.

- Le signe de Koplik, pathognomonique de la rougeole, consiste en la présence de petites taches blanchâtres et bleuâtres, légèrement surélevées, de 2 mm à 3 mm de diamètre, sur fond érythémateux.

- Autres maladies telles que les oreillons ou la rubéole.

Infections à Champignons

La plus commune au niveau de la cavité buccale est la candidose orale (muguet), due au champignon Candida albicans. Les enfants touchés ont l’impression d’avoir des « poils » dans la bouche. En observant la cavité buccale, on peut distinguer :

- Une couche blanchâtre et crémeuse sur la langue ou sur la partie intérieure des joues.

- Une mauvaise haleine désagréable.

- Des lésions douloureuses.

Les bébés sont particulièrement touchés par les infections fongiques, car leur système immunitaire n’est pas encore totalement mature.

Autres Particularités

- Les aphtes et les traumatismes alvéolo-dentaires.

- Les carences vitaminiques ne sont pas à écarter.

- Une coloration noirâtre (black stains), parfois confondue avec la carie dentaire par les parents.

- Les anomalies dentaires de nombre ou de morphologie.

- Les kystes d’éruption et les perles d’Epstein, surtout en denture déciduale.

- Les freins labiaux ou linguaux, pouvant présenter des insertions basses ou courtes (ankyloglossie).

- Les fentes labiales et/ou palatines, malformations congénitales unies ou bilatérales, partielles ou complètes.

- Les perlèches et la langue géographique.

La Prise en Charge de l’Enfant

L’Approche Physique et Psychologique

L’aménagement du cabinet dentaire est important. La salle d’attente et l’aire de traitement doivent être conçues à la mesure de l’enfant, en choisissant des couleurs et animations (autocollants, jouets) qui attirent son attention et apaisent son esprit, ce qui aura un impact positif sur la prise en charge. Malgré tous ces dispositifs, l’examen peut être difficile, surtout chez les très jeunes.

La Médication

Prémédication Sédative

La prémédication sédative est parfois recommandée. On aura recours à :

- Atarax (hydroxyzine, anxiolytique-antihistaminique) : Posologie de 1 mg/kg/jour, soit 0,5 ml/kg/jour.

- Diazépam (anxiolytique-sédatif) : Posologie de 0,2 mg à 15 mg selon l’âge.

Anesthésiques

L’anesthésie pourra être de contact (en pommade ou en solution) et/ou par infiltration selon la situation. Pour cette dernière, elle sera en fonction du poids : 5 mg/kg.

Exemple pour un enfant de 15 kg :

- Pour une carpule de 2 % (20 mg) de 1,8 ml :

Calcul : 20 mg × 1,8 = 36 mg ; 75 mg / 36 mg = 2,08 carpules. - Pour une carpule de 4 % (40 mg) de 1,8 ml :

Calcul : 40 mg × 1,8 ml = 72 mg ; 75 mg / 72 mg = 1,04 carpules.

Quant au vasoconstricteur (adrénaline le plus souvent) :Dose maximale d’adrénaline à ne pas dépasser : 0,2 mg.

| Dilution en Adrénaline | Quantité | Quantité dans une cartouche 1,8 ml | Nombre maximal absolu de cartouches injectables en une seule séance |

|---|---|---|---|

| 1/80000 | 0,0125 mg | 0,0225 mg ou 22,5 µg | 8,8 |

| 1/100000 | 0,01 mg | 0,018 mg ou 18 µg | 11,1 |

| 1/200000 | 0,005 mg | 0,009 mg ou 9 µg | 22,2 |

Autres Médicaments

On aura notamment recours aux antibiotiques, aux anti-inflammatoires (AINS et AIS) ou encore aux antalgiques. Cette prescription obéira toujours à une posologie selon le poids de l’enfant, par exemple :

| Médicament | Posologie |

|---|---|

| Amoxicilline | 50 mg à 100 mg/kg/jour |

| Métronidazole | 30 à 40 mg/kg/jour |

| Ibuprofène | 20 mg à 30 mg/kg/jour |

| Paracétamol | 60 mg/kg/jour |

NB : Privilégier la forme pédiatrique (sirop, suppositoire) pour éviter le risque de fausse route.

Le Fluor

Le fluor ou fluorure de sodium est un oligo-élément qui permet à l’émail des dents d’être plus résistant. Il :

- Tue les bactéries sur les germes de la plaque dentaire.

- Diminue la solubilité de l’émail en milieu acide.

- Reminéralise des lésions de l’émail.

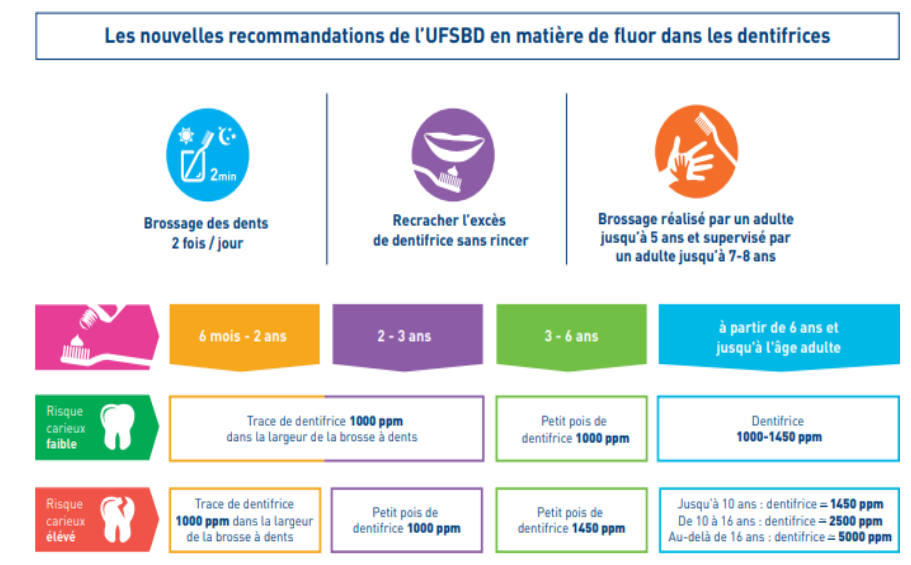

Les nouvelles recommandations de l’UFSBD en matière de fluor dans les dentifrices :

- Brossage des dents 2 fois/jour.

- Recracher l’excès de dentifrice sans rincer.

- Brossage réalisé par un adulte jusqu’à 7-8 ans.

| Âge | Dentifrice |

|---|---|

| 2-3 ans | Trace de dentifrice 1000 ppm |

| 3-6 ans | Pois de dentifrice 1000 ppm |

| À partir de 6 ans jusqu’à l’âge adulte | Dentifrice 1000-1450 ppm |

| Jusqu’à 10 ans | Dentifrice ≤ 1450 ppm |

| De 10 à 16 ans | Dentifrice ≤ 2500 ppm |

| Au-delà de 16 ans | Dentifrice ≤ 5000 ppm |

En cas de carence, des comprimés ou des gouttes de fluor peuvent être prescrits. La dose optimale de fluor pour les enfants est de 0,05 mg/jour/kg de poids. Elle ne doit jamais dépasser 1 mg par jour, quel que soit le poids de l’enfant et tous apports confondus (sel, eau, dentifrice). Chez les adultes, on estime qu’il ne faut pas dépasser la dose quotidienne de 3,5 mg de fluor par personne. Les personnes souffrant de problèmes rénaux, ainsi que les femmes enceintes et celles qui allaitent, doivent rester vigilantes sur leur apport quotidien en fluor.

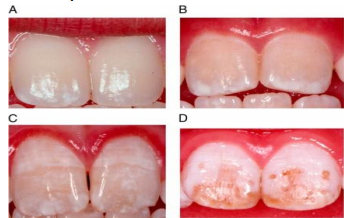

L’usage du fluor nécessite de nombreuses précautions, du fait de sa toxicité aiguë et chronique. L’empoisonnement aigu au fluor s’observe dès la prise de 1000 mg (en une dose). Chez les enfants, l’intoxication chronique au fluor, ou fluorose, se traduit par des dents grisâtres, rayées, ternes. Chez les adultes, elle provoque une fragilité osseuse, ainsi que des douleurs et des raideurs dans les membres.

La Prise en Charge Proprement Dite

Les extractions sont faciles à réaliser car la plupart des dents sont rhizalysées. Sinon, dans le cas où une indication avant la date de chute de la dent est préconisée, la syndesmotomie sera successivement suivie par la prise au davier.

Chapitre III : Les Personnes Âgées

Définition

Les « personnes âgées » (ou les « aînés ») désigneront les plus de 75 ans : c’est autour de cet âge que la santé se dégrade durablement et que des vulnérabilités plus ou moins importantes apparaissent. Plus récemment, l’OMS a défini la personne âgée comme étant une personne ayant dépassé l’espérance de vie attendue à sa naissance. En France, on parle de « quatrième âge » ou des « grands seniors » pour désigner les personnes d’un âge très avancé (plus de 80 ans).

Les Conséquences du Vieillissement

Toutes les structures orales subissent le vieillissement :

- Atteinte de l’organe dentaire.

- Atteinte du parodonte, de la gencive et des muqueuses buccales.

- Atrophie musculaire, résorption osseuse et dégénérescence des glandes salivaires.

Les Répercussions et les Manifestations Buccales

- Caries, usure dentaire, gingivites et parodontites.

- Hyposialie, xérostomie.

- Troubles articulaires.

- Stomatites, tumeurs bénignes ou, plus redoutées, tumeurs malignes.

- Avitaminoses.

- Infections bactériennes, virales ou candidosiques.

La Prise en Charge des Personnes Âgées

La particularité du terrain fait que les personnes âgées sont, pour ne pas dire toutes, atteintes de pathologies (diabète, hypertension, cardiopathies, etc.) et sous un ou plusieurs médicaments. Ainsi, il convient de :

- Contacter le médecin traitant pour la prise en charge.

- Réduire les posologies.

- Prendre en compte le déficit immunitaire qu’elles présentent pour fournir la prémédication nécessaire.

- En cas d’ulcérations persistantes, ne pas hésiter à réaliser une biopsie.

Conclusion

Les états particuliers constituent une entité distincte dans le chapitre des prises en charge des malades à risque. Il est impératif de les maîtriser afin de bien les prendre en charge.

Terrains Particuliers : Femme Enceinte, Enfant, Sujets Âgés / Pathologies Bucco-Dentaires

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Terrains Particuliers : Femme Enceinte, Enfant, Sujets Âgés / Pathologies Bucco-Dentaires

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.