Techniques simples d’extraction dentaire – Pathologies Bucco-Dentaires

Techniques simples d’extraction dentaire – Pathologies Bucco-Dentaires

Introduction

L’extraction (avulsion) dentaire est loin d’être un acte anodin. Elle obéit à un certain nombre de règles qu’il convient de respecter pour mener à bien la réalisation d’un tel acte en diminuant autant que possible les risques de survenue de complications per- ou postopératoires.

Extraction dentaire simple

L’extraction dentaire simple peut être définie comme l’acte chirurgical qui consiste à pratiquer l’avulsion d’un organe dentaire sans anomalie de structure, de forme et de position avec un contexte local et général non susceptible de compliquer la réalisation de l’acte. Par contre, une extraction difficile ou chirurgicale se définit comme l’avulsion d’une dent en situation normale ou paranormale, dont l’état pathologique coronaire et/ou radiculaire nécessite un geste chirurgical spécifique complémentaire à la technique opératoire de base.

Principes

La réalisation d’un acte simple n’exclut pas le respect d’un certain nombre d’éléments fondamentaux inhérents à toute pratique chirurgicale. Les conditions d’installation, le respect d’une asepsie rigoureuse, la connaissance du matériel et des instruments ainsi que leur utilisation rationnelle sont des éléments qui déterminent une bonne pratique opératoire.

Protocole opératoire de base

Il est important de mentionner l’importance du bilan pré-opératoire clinique et para-clinique (essentiellement radiologique) qui permet de recueillir des renseignements opératoires d’ordre anatomique sur la ou les dents à extraire, sur le contexte environnemental (rapport avec les structures anatomiques sus ou sous-jacentes, rapport avec les dents adjacentes), afin de prévoir les difficultés éventuelles.

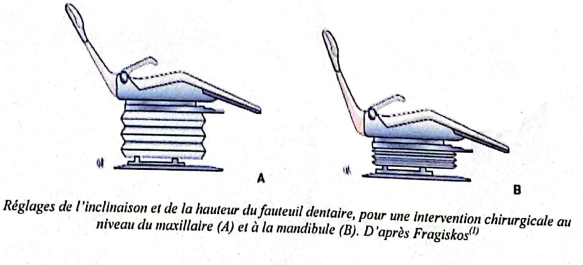

Installation du patient

Le patient doit être confortablement installé (lunettes et prothèses amovibles sont ôtées, les vêtements superflus sont retirés) en position généralement semi-assise. Ainsi, pour une avulsion de dent maxillaire, l’angle entre le fauteuil et le sol doit être de 120° et pour une dent mandibulaire de 110° avec une position plus basse.

Le fonctionnement du fauteuil doit permettre d’obtenir un décubitus dorsal total qui est parfois recherché par l’opérateur pour un meilleur accès à la cavité buccale. Il faut cependant ne pas perdre de vue que la position complètement allongée ouvre considérablement le carrefour oro-pharyngé, les risques d’inhalation ou de déglutition d’un corps étranger étant alors majorés.

Opérateur

L’opérateur est revêtu d’une blouse adaptée, propre, à manches courtes. Face au risque de contamination, en particulier virale, le port de gants à usage unique, d’un masque et de lunettes de protection est indispensable. Lorsque ce risque est connu, le doublage des gants est conseillé. La position de l’opérateur varie selon la localisation et la nature de la dent à extraire et si l’on est droitier ou gaucher : généralement en face et à droite de l’opéré pour le maxillaire et le côté gauche mandibulaire, et derrière et à droite de celui-ci pour le côté droit mandibulaire (pour un opérateur droitier et inversement pour un gaucher).

Antisepsie du champ opératoire

L’antisepsie (désinfection péri-buccale et endo-buccale) au moyen d’une solution antiseptique peut être effectuée avec un simple bain de bouche que le patient réalise lui-même, mais idéalement, elle est pratiquée par le praticien à l’aide d’une compresse imbibée d’antiseptique, en badigeonnant d’abord les lèvres puis l’intérieur de la bouche. Cette étape permet de réduire la flore pathogène au voisinage du site d’extraction.

Temps anesthésique

C’est un temps essentiel et obligatoire avant chaque extraction dentaire. Selon la situation de la dent sur l’arcade, l’anesthésie sera locale ou loco-régionale. Avant de commencer l’acte, le praticien s’assure de la qualité de l’anesthésie.

Temps dentaire

Le temps dentaire comporte trois étapes avec une instrumentation spécifique.

Syndesmotomie

Elle permet de sectionner les fibres desmodontales de la dent à extraire, ce qui évite toute déchirure de la gencive lors de l’avulsion de la dent. L’instrument, qui est le syndesmotome, est introduit dans le sillon alvéolo-dentaire au niveau d’une des papilles inter-dentaires jusqu’au contact du rebord crestal, voire légèrement en dessous, et chemine ainsi au contact de la dent par un mouvement de reptation jusqu’à la papille opposée en sectionnant le ligament alvéolo-dentaire. Cette étape est effectuée sur toutes les faces de la dent à extraire avec des points d’appui pour se préserver de tout dérapage d’instrument.

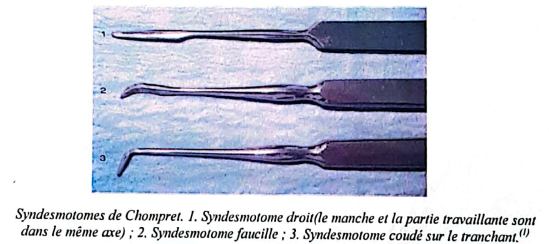

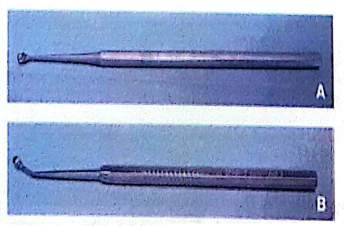

Il existe deux grandes variétés de syndesmotomes qui sont utilisés un peu à la manière d’un stylo, la partie antérieure de l’instrument est maintenue entre le pouce et l’index de telle sorte que seule l’extrémité travaillante dépasse. C’est l’index qui guide le syndesmotome et sert également de butée en cas de dérapage de celui-ci.

- Syndesmotomes de Chompret : Nous en disposons de quatre :

- Syndesmotome droit pour les dents maxillaires ;

- Syndesmotome coudé sur le plat pour les dents mandibulaires ;

- Syndesmotome coudé sur le tranchant pour les faces distales des dents de sagesse supérieures et inférieures ;

- Syndesmotome faucille (le plus utilisé) : son extrémité arciforme lui confère une excellente efficacité quelque soit la position ou la face de la dent sur laquelle la syndesmotomie est effectuée. Beaucoup d’opérateurs l’utilisent également comme élévateur.

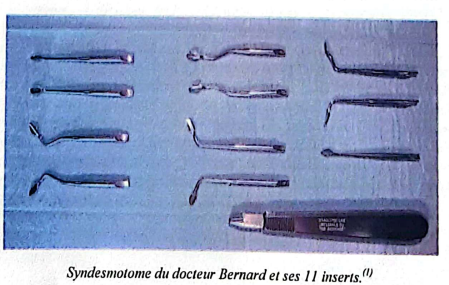

- Syndesmotomes de Bernard : Il s’agit véritablement d’un assortiment de syndesmotome constitué d’un manche démontable et de 11 inserts différents adaptés à toutes les particularités anatomiques des dents. Les extrémités lancéolées et fines de la partie travaillante permettent une insertion profonde de l’instrument, assurant ainsi une syndesmotomie dite « intégrale ».

Luxation

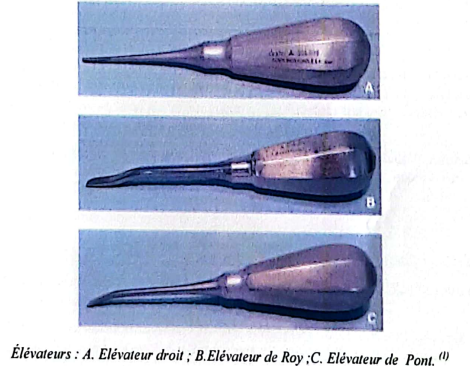

Elle consiste à luxer ou mobiliser la dent dans son alvéole. L’instrument utilisé est l’élévateur. Il en existe de formes multiples, différents par leurs manches (carré, ajouré, en forme de poire…), mais, de façon générale, ils présentent un manche volumineux qui permet une meilleure prise en main et autorise l’application d’une force certaine lors de son utilisation, élément qui n’est pas sans risque et nécessite des gestes prudents et précis afin de pallier tous mouvements iatrogènes :

- Élévateurs droits pour les dents maxillaires ;

- Élévateurs de Roy (en baïonnette), très utilisés pour toutes les extractions, aussi bien à la mandibule qu’au maxillaire ;

- Élévateurs coudés pour les dents inférieures, mais très peu pratiques.

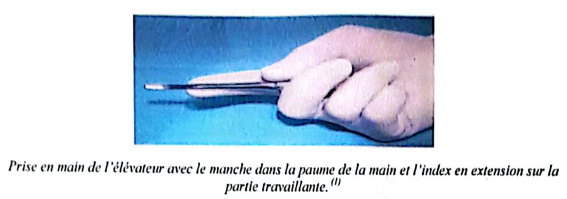

L’instrument est maintenu fermement, le manche dans la paume de la main, l’index en extension sur la partie travaillante. Soit l’instrument travaille parallèlement à l’axe de la dent en s’immisçant progressivement entre l’alvéole et la racine pour en élargir l’espace et faciliter la luxation finale, soit l’instrument agit perpendiculairement à l’axe de la dent ; la partie travaillante est introduite entre l’os et le cément au niveau de l’angle mésio- ou distovestibulaire de la dent à extraire. Les bords de la face concave de l’élévateur accrochent la structure radiculaire tandis que la partie convexe prend appui sur le rebord crestal. Par rotation du manche, le praticien imprime un mouvement de déroulement à la racine qui sort de son alvéole. Il ne reste plus alors qu’à saisir la dent luxée.

L’extraction dentaire proprement dite

C’est le retrait de la dent de son alvéole, après l’avoir suffisamment luxée lors de l’étape précédente. Les instruments utilisés sont appelés les daviers. Ces derniers sont des pinces en acier inoxydable, qui servent à saisir très solidement la dent et permettre de la retirer de son alvéole.

Un davier comprend trois parties :

- Les mors, partie active, permettent de saisir la dent et à lui imprimer les mouvements nécessaires. Ces mors sont convexes en dehors et concaves en dedans ; la concavité interne est striée en général dans le sens de la longueur et quelquefois transversalement. À chaque variété de dent correspond des mors adaptés ;

- Les branches, partie passive que l’opérateur tient en main pour agir à volonté sur les mors et sont généralement symétriques, légèrement courbées. Les faces externes sont striées pour assurer une meilleure préhension ;

- La charnière : point d’union des deux branches.

Le choix du davier est prépondérant pour garantir une prise correcte de la dent à extraire :

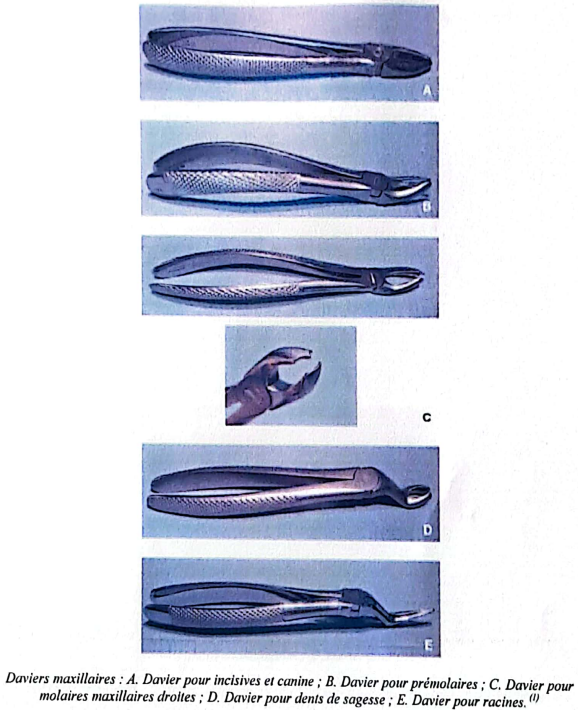

- Daviers maxillaires : Ils possèdent des mors parallèles au manche ou légèrement obliques par rapport à celui-ci. Parmi ceux-ci, on distingue différentes catégories :

- Daviers pour incisives et canines : Ils sont rectilignes ; les mors sont symétriques, plus effilés pour les incisives que pour les canines ;

- Daviers pour prémolaires : Forme générale de « S » étiré ; mors identiques ;

- Daviers pour molaires (première et deuxième) : Forme générale de « S » étiré ; mors asymétriques : de forme concave en palatin, pour épouser la surface convexe de la racine palatine et en vestibulaire, le mors possède un éperon médian qui s’insère dans l’espace inter-radiculaire. Il existe donc un davier droit et un davier gauche ;

- Daviers pour dents de sagesse : Ce sont les plus longs à cause de la position postérieure des troisièmes molaires. Ils ont une forme générale de baïonnette, à mors larges et symétriques ;

- Daviers pour racines : De forme de baïonnette, avec des mors longs, symétriques et étroits qui se touchent lorsque le davier est en position fermée.

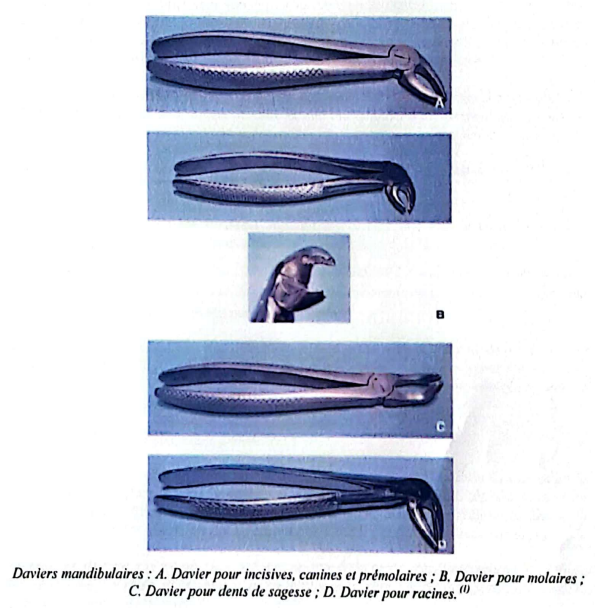

- Daviers mandibulaires : Ils possèdent des mors qui forment un angle droit avec l’axe du manche. On distingue plusieurs catégories :

- Daviers pour incisives, canines et prémolaires : Mors symétriques, plus larges pour les canines, plus effilés pour les incisives et médians pour les prémolaires ;

- Daviers pour molaires (première et deuxième) : Mors identiques plus volumineux que les précédents, avec un bec central qui s’adapte « à l’espace inter-radiculaire ;

- Daviers à sagesse : Mors semblables et volumineux. Contrairement aux autres daviers, instrument en place, la charnière est horizontale, l’ouverture des bras de la pince se fait donc selon ce même plan ;

- Daviers à racines : Les mors sont semblables à ceux des daviers pour racines maxillaires.

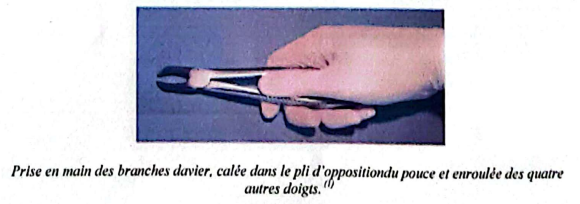

Le davier se tient entre le pouce et la paume de la main. La pulpe du pouce est engagée entre les deux bras de l’instrument et constitue un rempart souple qui permet de doser à tout moment la pression exercée sur la structure dentaire. La position du davier sur la dent doit garantir un maximum de prise. Pour ce faire, les mors de l’instrument sont insérés le plus profondément possible dans l’espace sulculaire.

Les mouvements à imprimer sont variables selon le type de dent. Généralement, grâce à une série de manœuvres vestibulo-linguales ou vestibulo-palatines (d’une amplitude plus marquée vers le vestibule), par des petits mouvements de rotation (notamment pour les monoradiculées) ou par une combinaison de ces gestes, la dent est luxée et extraite de son alvéole. Une force de traction selon le grand axe de la dent peut être exercée lorsqu’il s’agit plus que d’une simple cueillette de l’organe dentaire et que l’amplitude du mouvement au moment de l’extraction ne risque pas d’endommager par choc du davier les éléments antagonistes.

L’emploi de la main libre (main gauche pour les droitiers) est très important car :

- Elle écarte les lèvres, la joue et la langue en bas ;

- Elle immobilise en les saisissant fermement « comme une pince » entre le pouce et l’index les tables interne et externe de l’alvéole en regard de la dent à extraire ;

- En outre, pour les extractions des dents mandibulaires, les trois doigts restants de cette main immobilisent la mandibule pour que les mouvements de luxation ne soient pas transmis à l’articulation temporo-mandibulaire.

Il est à noter que, dès l’avulsion terminée, il faut pratiquer un examen de la dent pour contrôler son intégrité radiculaire (nombre de racines, présence des apex) pour s’assurer que rien n’a été laissé en place. Dans les cas extrêmes, une radiographie rétro-alvéolaire viendra enlever toute incertitude.

Temps alvéolaire (curetage alvéolaire)

Consiste à explorer l’alvéole déshabitée afin d’en retirer les éventuels débris tissulaires qu’ils soient osseux, dentaires, kystiques ou de granulation. Les instruments utilisés pour le curetage sont les curettes. Elles sont constituées d’un manche fin et d’une extrémité en forme de cuillère et peuvent être simple ou double, droites ou coudées, petites, moyennes ou grosses. La prise est de type « porte-plume », la face concave de la partie active est appliquée sur toutes les parois de l’alvéole et progresse de la profondeur vers la superficie, assurant ainsi un curetage soigneux de la cavité.

Temps gingival

C’est un temps qu’il ne faut pas négliger. Le patient ne doit pas repartir tant que l’hémostase n’est pas satisfaisante. Dans la majeure partie des cas, un rapprochement entre le pouce et l’index des berges gingivo-alvéolaires, complété par une compression verticale exercée par le patient en mordant sur une ou deux compresses repliées, suffit à garantir la formation d’un caillot de bonne qualité.

Conseils post-opératoires

- Éviter les bains de bouche pendant les vingt-quatre premières heures qui sont toujours susceptibles d’éliminer un caillot trop fraîchement formé. Tabac, alcool et boissons chaudes sont à proscrire le premier jour ;

- Une hygiène buccale doit être maintenue ;

- Pour lutter contre la douleur post-opératoire très variable selon les patients, éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens sans couverture antibiotique, bannir l’aspirine et préférer les antalgiques purs à base de paracétamol.

Extraction dentaire chez l’enfant

L’abord psychologique est primordial pour pouvoir ou non réaliser l’acte dans des conditions satisfaisantes. Une prémédication sédative peut aider le praticien. Il faut bannir l’acte réalisé sous contrainte qui peut aboutir à des manipulations dangereuses et surtout traumatiser psychologiquement l’enfant. Les instruments utilisés sont les mêmes que pour les dents permanentes : syndesmotomes, élévateurs, daviers, à la différence que ces derniers sont de plus petite taille et adaptés à la morphologie coronaire des dents lactéales. Il faut tout particulièrement se méfier de la présence du germe de la dent définitive sous-jacente, encore peu édifiée et donc très vulnérable.

Conclusion

L’extraction dentaire demeure une pratique courante malgré les progrès constants réalisés en dentisterie conservatrice et en parodontologie. Cependant, elle est loin d’être un acte anodin et peut être très simple mais parfois très vite se compliquer.

Techniques simples d’extraction dentaire – Pathologies Bucco-Dentaires

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

[…] corrige les malpositions dentaires pour améliorer l’esthétique et la fonction. Elle peut être amovible ou […]