Structures Anatomiques Impliquées en Anesthésie Locale et Locorégionale

Structures Anatomiques Impliquées en Anesthésie Locale et Locorégionale

- INTRODUCTION :

Les structures anatomiques impliquées dans l’anesthésie locale et locorégionales contiennent des terminaisons nerveuses capables de véhiculer un message nocicepteur, de ce fait, l’application de l’anesthésique entrainera une analgésie réversible.

La connaissance parfaite de ces structures anatomiques est le garant de la réussite du temps anesthésique.

- RAPPEL SUR LE NERF TRIJUMEAU :

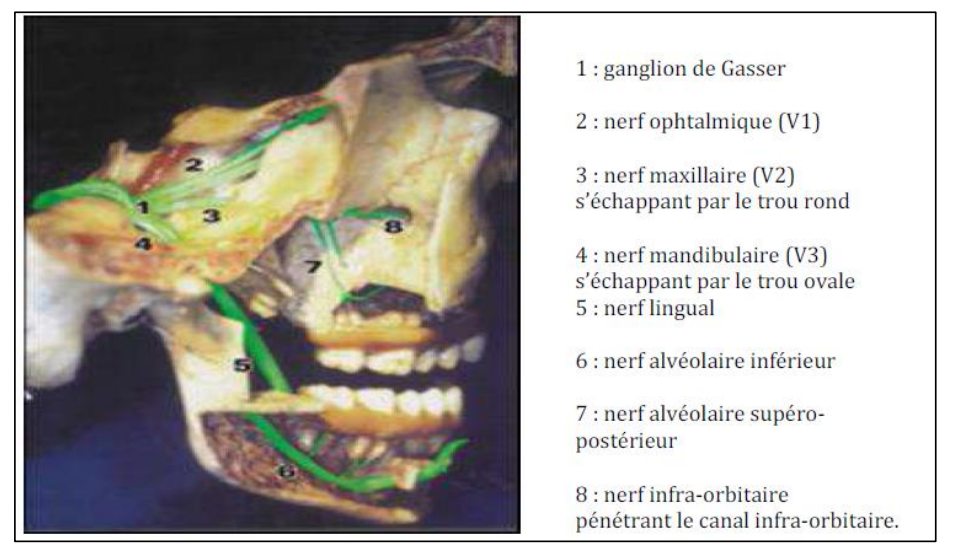

L’innervation sensitive de la face est sous la dépendance de la Vème paire crânienne, le nerf trijumeau.

Ce nerf émerge de la partie latérale de la protubérance par deux racines, l’une sensitive, l’autre motrice. La racine sensitive présente sur son trajet un renflement ganglionnaire, le ganglion de Gasser.

Ce ganglion offre une organisation somatotopique correspondant aux trois branches qui vont s’individualiser :

- le nerf ophtalmique de Willis (V1)

- le nerf maxillaire supérieur (V2)

- le nerf maxillaire inférieur (V3) ou nerf mandibulaire (fibres sensitives + racine motrice pour les muscles de la mastication).

Ces trois branches assurent avec leur distribution, l’innervation sensitive de l’ensemble des téguments de la face et des autres structures profondes

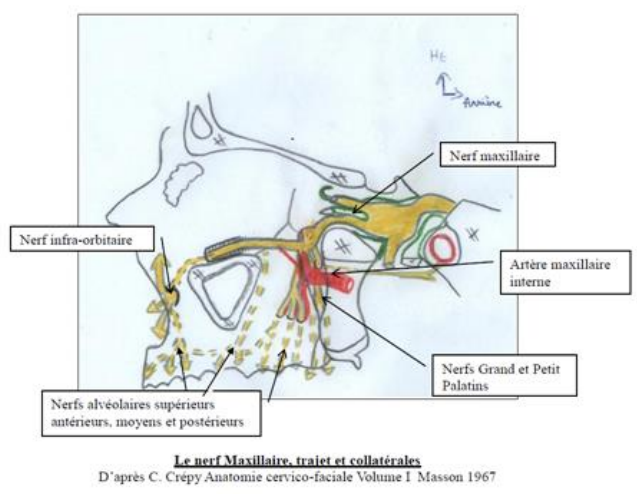

- Le nerf maxillaire :

Le nerf maxillaire (V2) est la branche moyenne de la trifurcation du nerf trijumeau. Uniquement sensitif il naît de la partie moyenne du bord convexe du ganglion de Gasser, entre le nerf ophtalmique et le nerf mandibulaire.

Son trajet est complexe, en baïonnette, il mesure 12cm de long et il est profondément situé à la partie supérieure de la mâchoire supérieure dont il est le nerf sensitif.

Dans l’étage moyen de la base du crâne, il se dirige en avant, contenu dans un prolongement antérieur du cavum de Meckel, puis il quitte le crâne en traversant le canal grand rond. Ensuite le nerf aboutit dans l’arrière fond de la fosse ptérygo-maxillaire, à la partie supérieure de la paroi postérieure de cette fosse. Il va se couder en dehors et un peu en bas, en s’écartant franchement de la paroi médiale, se tout en se rapprochant de la paroi antérieure. Il est surtout en rapport avec le ganglion sphéno-palatin de Meckel et l’artère maxillaire dans cette région.

Il se coude à nouveau pour se diriger franchement en avant et quitte la fosse ptérygo-maxillaire pour cheminer au niveau de la face inférieure de l’orbite dans une gouttière dite gouttière sous-orbitaire puis dans le canal infraorbitaire. Le nerf infraorbitaire (branche terminale du nerf maxillaire) émerge au niveau du trou infraorbitaire et s’épanouit en plusieurs rameaux.

- Le nerf mandibulaire :

Le nerf mandibulaire se divise en sept branches terminales, regroupées en 2 troncs ; l’un antéro externe, l’autre postéro-interne.

- Le tronc antéro-externe :

Il donne, d’arrière en avant, trois branches :

- Le nerf temporo-massétérin

- Le nerf temporal moyen

- Le nerf temporo-buccal

- Le tronc postéro-interne :

Il donne quatre branches :

- Une branche interne pour le muscle ptérygoïdien médial

- Le nerf auriculo-temporal

- Le nerf lingual

- Le nerf alvéolaire inférieur, plus gros rameau de division du nerf mandibulaire.

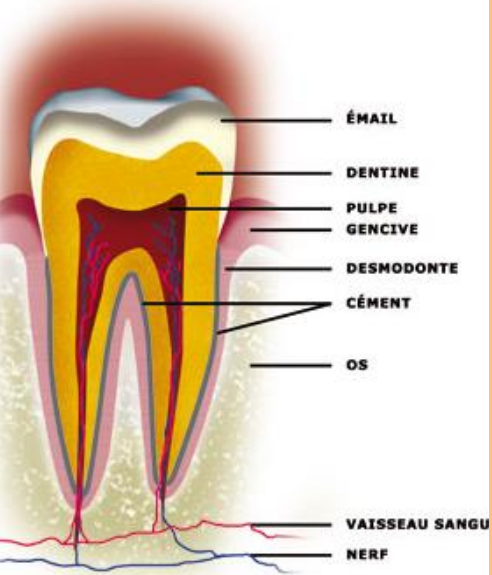

- STRUCTURES ANATOMIQUES IMPLIQUEES EN ANESTHESIE LOCALE :

- Anesthésie périapicale et intra septale :

Il s’agit d’anesthésier à travers les tables osseuses vestibulaires et linguales les rameux alvéolaires issus des branches du nerf maxillaire et du nerf mandibulaire :

- Anesthésie intra ligamentaire :

Il s’agit d’anesthésier à travers le ligament alvéolodentaire les rameux alvéolaires issus des branches du nerf maxillaire et du nerf mandibulaire.

- STRUCTURES ANATOMIQUES IMPLIQUEES EN ANESTHESIE LOCOREGIONALE

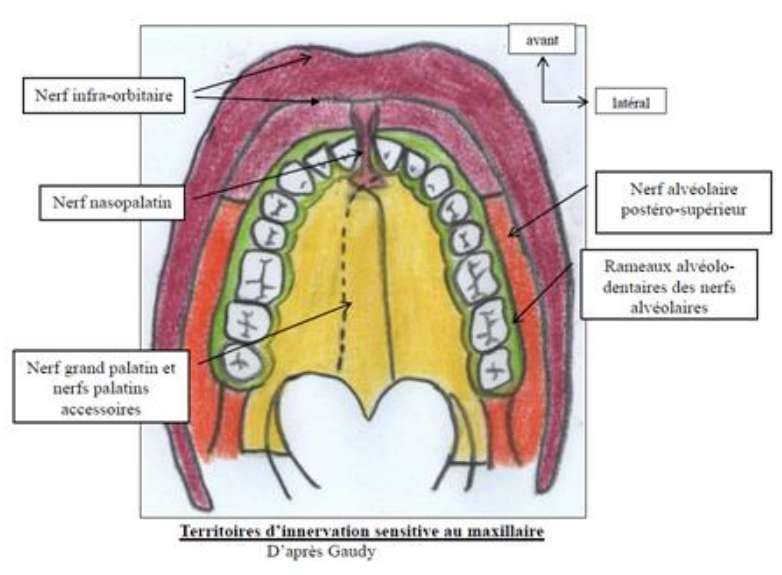

- Structures anatomiques impliquées en anesthésie locorégionale au maxillaire :

- Anesthésie sous orbitaire :

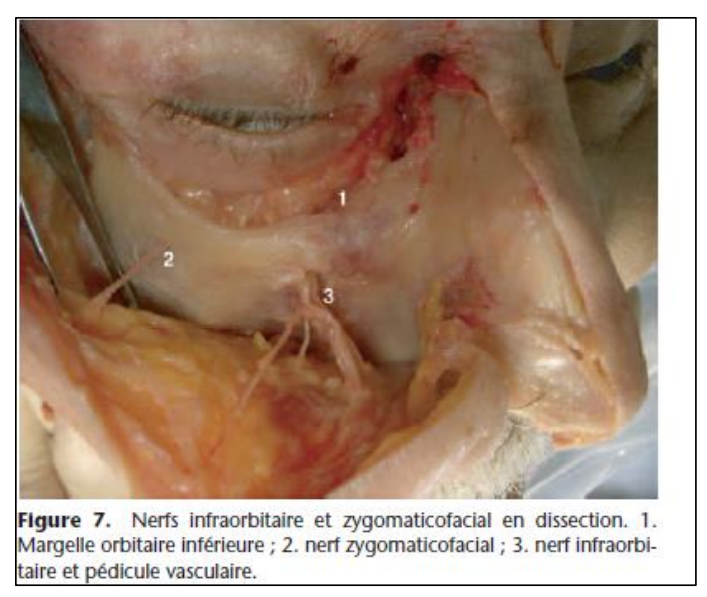

Le nerf infraorbitaire est la branche terminale du nerf maxillaire supérieur. Il innerve la lèvre supérieure, l’aile du nez, la joue, la paupière inférieure. Il est accompagné du nerf dentaire antérieur qui innerve les incisives et les gencives correspondantes. Le bloc du nerf infraorbitaire peut être réalisé par voie orale ou par voie transcutanée. Par voie transcutanée il prend comme repère le trou sous orbitaire situé à l’aplomb de la pupille centrée, 8 mm sous le rebord orbitaire.

- Anesthésie du foramen naso-palatin:

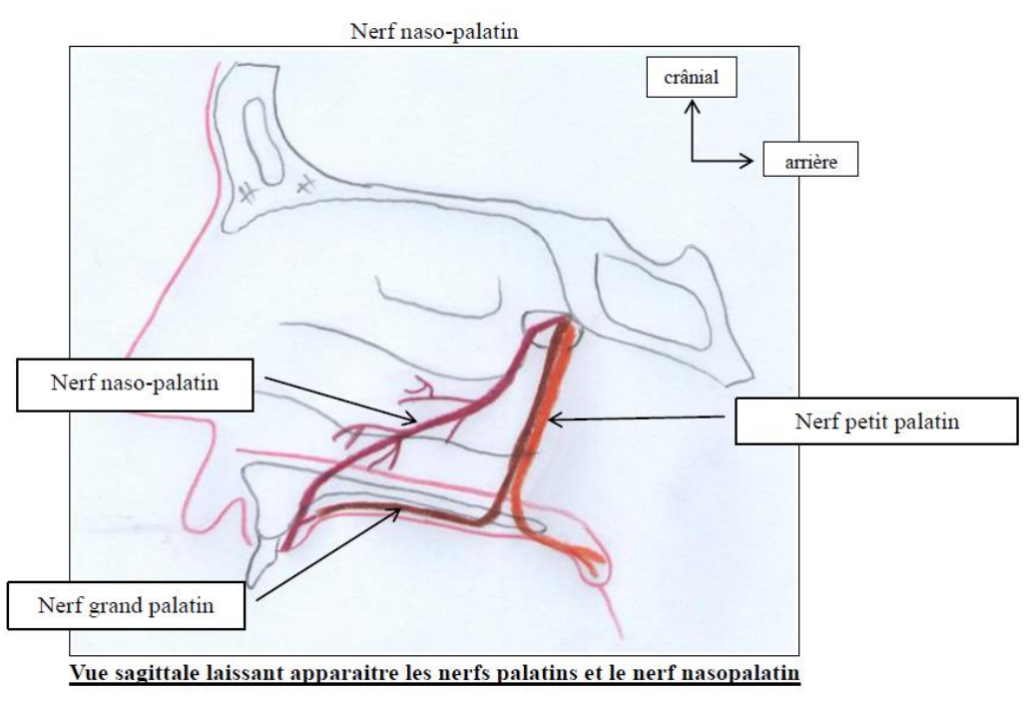

Le nerf naso-palatin

Le nerf naso-palatin est une des branches terminales du nerf sphéno-palatin. Il s’engage dans le trou sphéno-palatin, en avant et en dessous de l’artère sphéno-palatine. Il s’applique sur la face antérieure du corps du sphénoïde, gagne la partie postéro-supérieure de la cloison des fosses nasales, descend dans un sillon creusé sur le vomer, parallèlement au bord antérieur de l’os, jusqu’au canal palatin antérieur où il s’engage. Dans ce canal (canal en « Y »), les nerfs issus de chaque côté se rapprochent soit dans un canal commun, soit dans des canaux voisins.

L’émergence du canal se fait en arrière des incisives centrales au niveau du foramen incisif. Le territoire de ce nerf est réduit à la partie la plus antérieure du palais, où il n’assure qu’une innervation complémentaire du nerf palatin antérieur.

Le canal naso – palatin (NPC)

Egalement connu sous le nom de canal incisif ou canal palatin antérieur est un long passage présent dans la ligne médiane du maxillaire antérieur qui relie le palais à l’étage nasal.

Territoire d’innervation :

Le nerf naso-palatin émergeant du foramen incisif, assure l’innervation de la partie antérieure de la muqueuse palatine, en regard des incisives sur un rayon de 1 cm autour de la papille rétro- incisive. Son territoire, très limité, est de toute façon couvert par le grand palatin.

Le foramen incisif :

Le foramen incisif est une sorte de cratère situé 4 à 8 mm postérieurement à la papille inter dentaire séparant les deux incisives centrales et constitué par la réunion des deux os maxillaires, au fond duquel aboutissent les canaux palatins antérieurs.

- Anesthésie du foramen palatin postérieur :

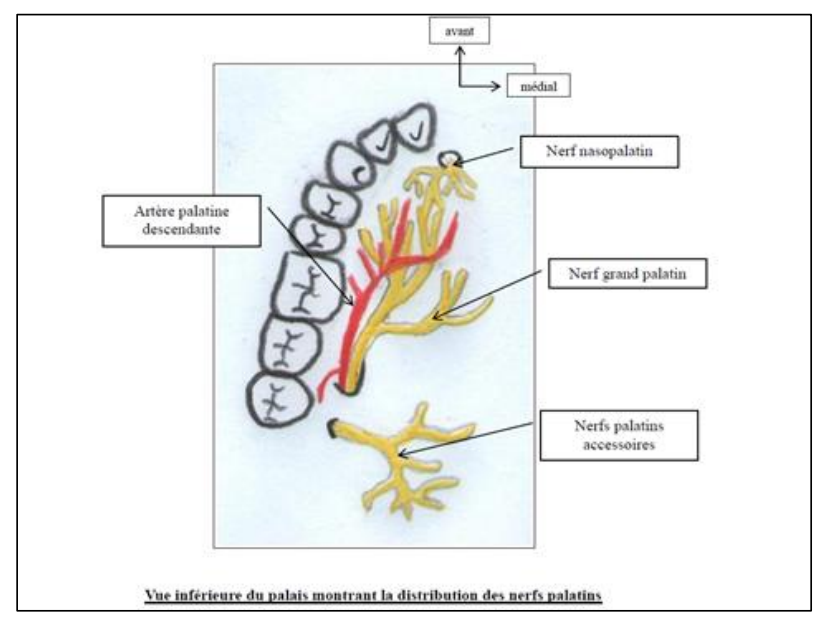

- Anesthésie du nerf palatin antérieur : ou nerf grand palatin

Il est accompagné de l’artère palatine descendante (ou palatine supérieure), et il descend dès son origine dans la gouttière creusée sur la face externe de la lame verticale de l’os palatin, puis dans le canal palatin postérieur. A ce niveau les nerfs palatins postérieur et moyen sont dans ce même canal et en arrière du nerf palatin antérieur.

Le nerf, accompagné de son artère (qui circule en avant de lui), aboutit au niveau du palais par l’orifice inférieur du canal. Cet orifice est situé très en arrière, au niveau de la dent de sagesse maxillaire, à 2 mm en avant de la jonction voile-palais dur. Partant du trou palatin postérieur(ou foramen grand palatin), trois gouttières creusées dans l’apophyse palatine du maxillaire poursuivent le canal. L’artère chemine dans la gouttière externe, en longeant l’arcade alvéolaire. Le nerf, accompagné d’une collatérale artérielle chemine dans la gouttière moyenne, tandis que dans la troisième gouttière qui est presque transversale, chemine la veine.

Au cours de son trajet dans le canal palatin postérieur, le nerf palatin antérieur donne un rameau perforant pour la muqueuse du cornet inférieur.

Territoire d’innervation :

Le nerf grand palatin : qui émerge du foramen Grand Palatin assure l’innervation de la quasi- totalité de la muqueuse palatine homolatérale (il déborde sur le territoire controlatéral) ainsi que le versant lingual des papilles inter dentaires.

Structures anatomiques impliquées en anesthésie locorégionale à la mandibule

- Anesthésie à l’épine de Spix :

L’épine de Spix :

L’épine de Spix a été décrite à l’origine par Johann Baptist Spix. Il s’agit d’un zoologiste et explorateur allemand, né le 9 février 1781 en Bavière et mort le 15 mai 1826 à Munich. C’est en 1815 que von Spix décrit la lingula, petite projection osseuse en forme de langue qui couvre le foramen mandibulaire et qui gardera son nom, l’épine de Spix ou Spix ossicle.

L’analyse de la littérature standard révèle que l’épine de Spix aurait une forme de langue comme l’a initialement décrite Johann Baptist Spix. C’est ainsi qu’on l’appelle aussi bien lingula mandibulaire qu’épine de Spix.

L’épine de Spix, ou lingula mandibulae est une saillie osseuse à la face interne de la branche montante de la mandibule. Elle recouvre en partie l’orifice du canal mandibulaire où pénètrent le nerf et l’artère alvéolaire inférieure. L’analgésie du nerf alvéolaire inférieur à l’épine de Spix, ou tronculaire, est utilisée fréquemment en odontologie car elle permet l’analgésie d’une hémi-arcade mandibulaire et permet ainsi la réalisation d’actes longs et douloureux.

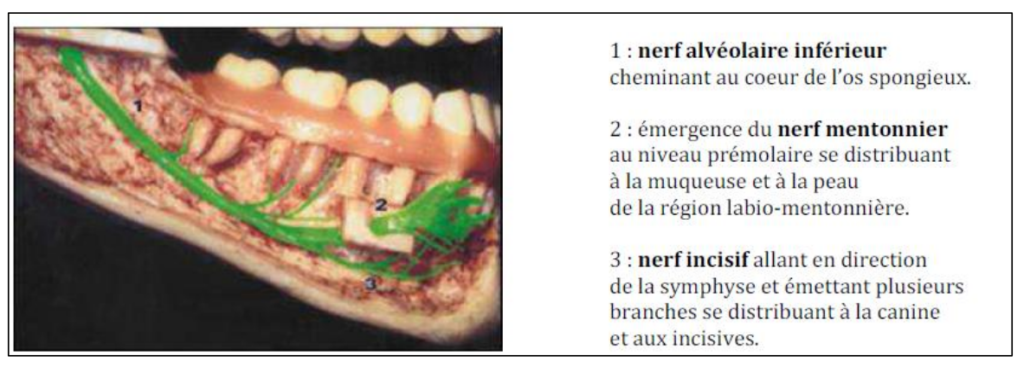

Le Nerf alvéolaire inférieur :

- Origine : il naît du tronc postéro-interne, immédiatement en avant du nerf lingual 4 à 5 mm au-dessus du tronc ovale.

- Trajet : Il réalise une courbe à concavité antéro-supérieure. On peut distinguer 3 segments :

- Le segment postérieur, oblique en bas et en avant dans la branche montante

- Le segment moyen dans le corps, tendant vers l’horizontal.

- Le segment antérieur (1 cm environ) recourbé vers le haut, le dehors et l’avant et qui se termine au foramen mentonnier.

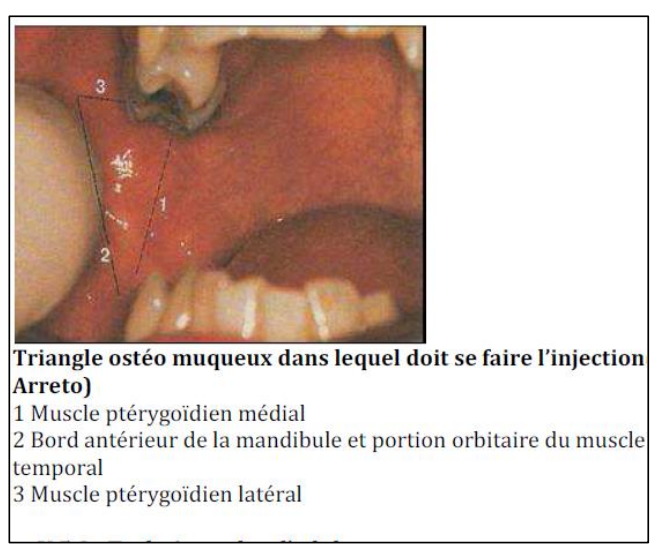

- Rapports dans la région infra-temporale : Situé entre l’aponévrose inter-ptérygoïdienne

et le muscle ptérygoïdien interne en dedans ; le muscle ptérygoïdien externe et la face interne de la branche montante de la mandibule en dehors.

Aux 2/3 de son trajet environ, le nerf alvéolaire inférieur est rejoint par l’artère alvéolaire inférieur (branche de division de l’artère maxillaire interne) qui chemine le long du nerf alvéolaire inférieur, en arrière et en dehors de celui-ci.

- Rapports au niveau de l’épine de Spix : l’orifice d’entrée du canal dentaire inférieur se situe schématiquement à l’intersection des deux bissectrices imaginaire tracées à la face interne de la branche montante. Le point obtenu est l’axe de rotation de la mandibule.

Cet orifice est limité en avant par l’épine de Spix. En arrière on peut parfois une autre saillie plus petite, l’anti-lingula. La base de ces deux reliefs voit l’insertion des deux faisceaux antérieur et postérieur du ligament sphéno-rnandibulaire (Rouvière et Delmas, 2002 ;Gaspard, 1978)

Le canal dentaire inférieur parcourt la mandibule depuis la face interne de la branche montante jusqu’à la face externe de son corps au niveau du trou mentonnier.

Rapports au foramen mentonnier : le nerf mentonnier émerge du trou mentonnier et forme une des deux branches de terminaison du nerf alvéolaire inférieur.

- Anesthésie du foramen mentonnier :

D’un point de vue anatomique, le foramen mentonnier est l’un des «points de repère» essentiels de la mandibule. Il représente d’une part la fin du canal mandibulaire, et d’autre part, un important faisceau vasculo-nerveux qui émerge de la mandibule au niveau du foramen mentonnier.

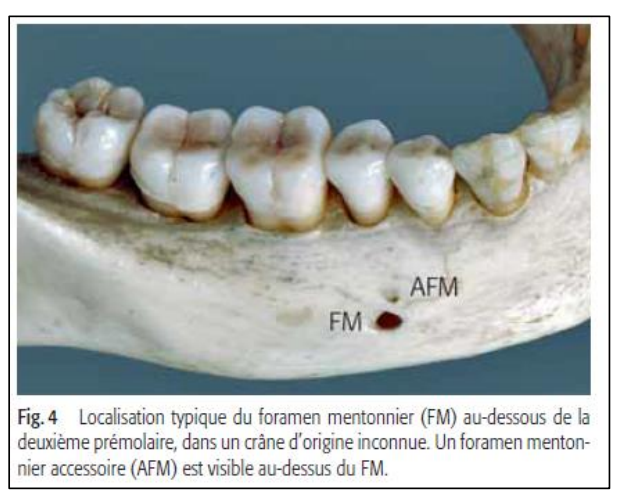

Le foramen mentonnier :

Le foramen mentonnier est situé sur le côté extérieur du corps de la mandibule, dans la zone des prémolaires. Le foramen mentonnier s’ouvre à l’intérieur de la corticale vestibulaire vers le haut et vers l’arrière.

Dans le sens vertical, le trou mentonnier est situé environ à mi-hauteur de la mandibule chez l’adulte denté, dans le tiers inférieur chez l’enfant, et dans le tiers supérieur chez l’adulte édenté.

Chez le patient édenté depuis de nombreuses années, le trou mentonnier peut se trouver directement sur le corps de la mandibule, suite à la résorption complète en hauteur du processus (crête) alvéolaire.

Sa Taille est en moyenne de 3,5 mm pour la dimension horizontale et de 2,5 mm pour la dimension verticale.

Canal mentonnier et «boucle antérieure» :

Le canal mentonnier est un canal osseux issu du canal mandibulaire, dont il constitue une ramification aboutissant au foramen mentonnier. Ce canal peut avoir un trajet incurvé en forme d’arc ou «boucle antérieure» («anterior loop»)

Le nerf mentonnier :

Le nerf mentonnier est une branche terminale purement sensorielle du nerf alvéolaire inférieur; dans le canal mandibulaire, les deux tiers vestibulaires du nerf alvéolaire inférieur sont constitués par le nerf mentonnier.

Territoire d’innervation :

Après avoir quitté le foramen mentonnier, les branches du nerf mentonnier présentent différents schémas de ramification, avec en règle générale trois à quatre branches terminales qui se dirigent vers les régions suivantes: menton, commissure buccale, lèvre inférieure, gencive et muqueuse vestibulaire de la deuxième prémolaire jusqu’aux incisives centrales.

- CONCLUSION :

La réussite d’une technique anesthésique donnée, nécessite forcement une connaissance parfaite des structures anatomiques voisines allant recevoir le produit anesthésique.

Cet impératif est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de faire une anesthésie tronculaire.

- BIBLIOGRAPHIE :

- N. Istria, B. Ricbourg. Anatomie sensitive de la face. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Stomatologie, 22-001-B-36, 2006.

- S. Duguet. Le Nerf Mandibulaire. Université De Nantes. Maitrise En Sciences Biologiques Et

Médicales. M.S.B.M. Mémoire Pour Le Certificat D’anatomie, D’imagerie Et De Morphogenèse. 2002-2003.

- A.MOREL. L’épine de Spix. Université De Nantes. Mémoire Pour Le Certificat D’anatomie, D’imagerie Et De Morphogenèse.2011-2012.

- T. Von Arx. Le foramen mentonnier, «Carrefour de la mandibule». Pratique quotidienne et formation complémentaire. Revue Mensuelle Suisse Odontostomatologie Vol. 123 3/2013.

- C. Décosse. L’innervation du palais dur et ses applications en odontologie. Université De Nantes. Mémoire Pour Le Certificat D’anatomie, D’imagerie Et De Morphogenèse. 2013-2014.

- M. Navez, S. Molliex, A. Tetard. LES BLOCS DE LA FACE. Département d’Anesthésie-Réanimation/ Pr Auboyer, CHRU 42055 Saint-Etienne, France.1997

Structures Anatomiques Impliquées en Anesthésie Locale et Locorégionale

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Leave a Reply