Schéma Clinique de la Lésion Carieuse et Principes Généraux de Taille

Introduction

La lésion carieuse est une affection acquise qui peut être évitée de nos jours. Ces lésions peuvent affecter une ou plusieurs faces de la dent, ainsi qu’un ou plusieurs tissus dentaires, avant d’atteindre la pulpe et de provoquer une extrême fragilité de la dent.

Deux modèles de restauration des lésions carieuses coexistent de manière paradoxale :

- Le plus récent : un matériau adhésif appelé composites.

- Le plus ancien : un matériau non adhésif, l’amalgame, qui persiste uniquement pour la restauration des dents postérieures.

Principes de préparation pour l’amalgame

Une obturation à base d’amalgame est régie par les principes de préparation stéréotypés de Black. En 1908, Black a proposé une classification des lésions carieuses basée sur des critères topographiques associés à des principes de taille ou de préparation cavitaire. Ces préparations répondent aux exigences des restaurations à l’amalgame, avec des cavités auto-rétentives à fond plat. Elles ne se limitent pas aux lésions carieuses, mais englobent systématiquement tout le réseau des sillons. Les angles cavosuperficiels doivent être accessibles au brossage, ce qui conduit souvent à des extensions prophylactiques réalisées aux dépens des tissus sains.

Évolution vers la dentisterie adhésive

Avec le développement des biomatériaux et de la dentisterie adhésive, associés aux principes d’économie tissulaire, les principes de Black sont devenus obsolètes. Pour une restauration à l’amalgame, la cavité doit être préparée selon les principes de Black, tandis que pour une restauration au composite, elle doit respecter le principe d’économie tissulaire.

Classifications des Lésions Carieuses

Classification de Black (1907)

Cette classification concerne le siège de la lésion et comprend les classes suivantes :

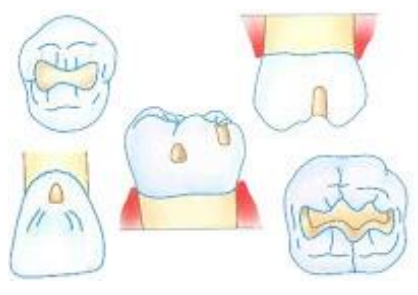

Classe I

- Anfractuosités de toutes les dents :

- Cingulum des incisives et canines.

- Fossettes et sillons occlusaux.

- Fossettes vestibulaires des molaires supérieures et inférieures.

Classe II

- Lésion carieuse située sur les faces proximales des prémolaires et des molaires.

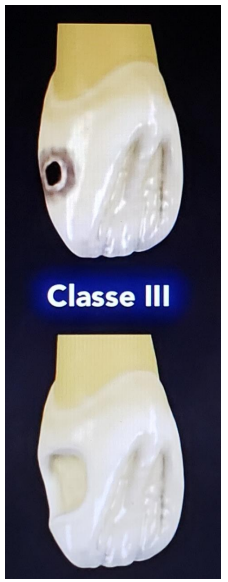

Classe III

- Lésion carieuse située sur les faces proximales des incisives et des canines sans atteinte de l’angle.

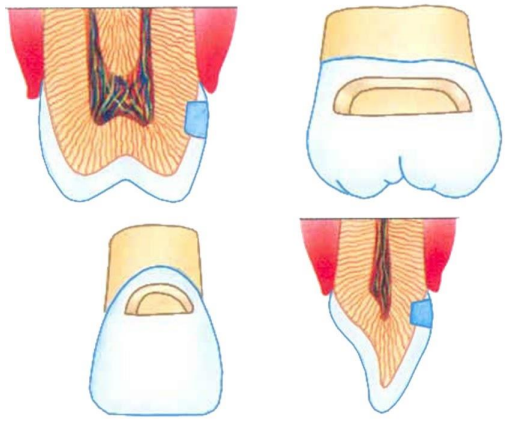

Classe IV

- Lésion carieuse située sur les faces proximales des incisives et des canines avec atteinte de l’angle.

Classe V

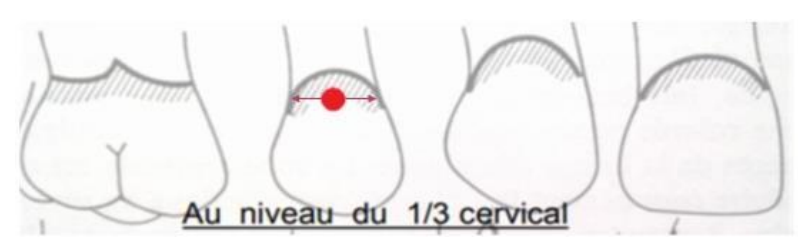

- Lésions situées au niveau du tiers cervical ou gingival de toutes les dents.

Classe VI (ajoutée ultérieurement)

- Lésions carieuses des bords incisifs et du sommet des cuspides.

Classification SISTA (Site/Stade) de Mount et Hume (2000)

Cette classification repose sur trois principes :

- Économie tissulaire.

- Adhésion.

- Bio-intégration.

Elle renseigne sur le siège de la lésion grâce à trois sites et sur la perte de substance par cinq stades.

Les trois sites

- Site 1 : Commun aux dents antérieures et postérieures.

- Site 2 : Commun aux dents antérieures et postérieures.

- Site 3 : Commun aux dents antérieures et postérieures.

Les cinq stades

- Stade 0 : Stade réversible, la lésion est reminéralisable.

- Stade 1 : Lésion confinée dans le tiers dentinaire externe.

- Stade 2 : Lésion étendue au tiers dentinaire médian, sans fragilisation de la structure dentaire. Le traitement restaurateur implique des interventions opératoires minimales.

- Stade 3 : Lésions extensives atteignant le tiers dentinaire interne, nécessitant un traitement restaurateur pour protéger et renforcer les structures dentaires résiduelles fragilisées.

- Stade 4 : Lésions très importantes avec destruction de structures (cuspides).

La carie dentaire est une déminéralisation (décalcification) de l’émail, puis de la dentine lorsque l’émail a disparu. Au stade 0, l’émail déminéralisé peut se reminéraliser grâce aux ions calcium et fluor apportés par l’alimentation et le dentifrice (stade réversible). Les quatre stades suivants sont irréversibles en raison de la cavitation.

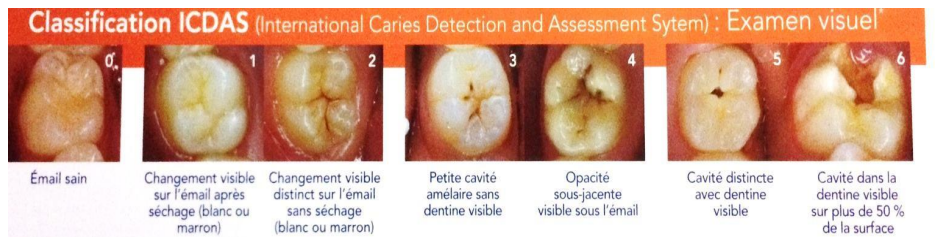

Classification Diagnostique ICDAS

L’International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) concerne principalement la détection des caries occlusales. Elle repose sur un examen visuel avec les codes suivants :

- 0 : Émail sain.

- 1 : Premier changement visuel de l’émail (visible uniquement après séchage prolongé ou confiné aux puits et fissures).

- 2 : Changement visuel net de l’émail (blanc ou marron, sans séchage).

- 3 : Rupture localisée de l’émail sans signe visuel d’atteinte dentinaire.

- 4 : Zone sombre dans la dentine sous-jacente visible à travers l’émail.

- 5 : Cavité bien distincte avec dentine visible.

- 6 : Cavité dans la dentine visible sur plus de 50 % de la surface.

Démarche Thérapeutique de la Lésion Carieuse

La prise en charge de la lésion carieuse comprend :

- Détection de la lésion carieuse.

- Taille de la cavité.

- Obturation de la cavité.

Principes Généraux de Taille des Cavités : Concepts Biologiques et Mécaniques

Introduction

La préparation des cavités pour l’amalgame obéit aux principes établis par Black, qui incluent des concepts biologiques et mécaniques. Avant l’ère de l’adhésion, les dentistes devaient transformer les cavités saines ou assainies en leur attribuant des formes permettant :

- La fixité du matériau (rétention).

- La durabilité de la restauration et de la dent, en empêchant la récidive de carie et en prévenant la fracture des parois ou des bords.

Concepts Biologiques

Effets de la Taille

La préparation d’une cavité constitue une blessure du complexe dentino-pulpaire, car elle implique la taille des tissus vivants minéralisés. Le praticien doit concilier la réalisation d’une belle préparation avec l’économie tissulaire, qui garantit la longévité de la dent.

Instruments Rotatifs

- Turbine : Peut atteindre 400 000 tr/min au ralenti, avec un spray d’eau pour le refroidissement.

- Contre-angle : Utilisé avec des fraises adaptées.

Quatre facteurs conditionnent les réactions tissulaires aux instruments rotatifs :

- Vitesse et instrumentation : Une grande vitesse avec une fraise mal adaptée génère des vibrations.

- Élévation de température : Résulte de l’augmentation de la vitesse, d’une fraise usée, d’une pression excessive ou d’un fraisage continu. Le fraisage par touches, sous spray et en dessous de 3 000 tr/min, évite les réactions pulpaires. À plus de 200 000 tr/min sans refroidissement, la pulpe peut être carbonisée en 10 secondes.

- Pression : Quelques dizaines de grammes avec la turbine, quelques centaines avec le contre-angle.

- Profondeur de la cavité : Plus la cavité est profonde, plus les risques (exposition pulpaire accidentelle) sont grands.

Précautions lors de la taille :

- Travailler avec prudence.

- Éviter les grandes vitesses.

- Utiliser un spray de refroidissement.

- Éviter les fraises usées.

- Faire attention à l’anesthésie (absence de sensibilité).

Intérêt de la Dentine Réactionnelle

La dentine réactionnelle constitue une barrière protectrice formée à deux niveaux :

- À l’intérieur de la masse dentinaire (sclérodentine dans les canalicules, entraînant leur oblitération).

- À la périphérie de la cavité pulpaire (dentine pariétale), uniquement dans la zone en rapport avec la dentine irritée.

La dentine réactionnelle traduit un vieillissement prématuré et localisé de la pulpe. La cicatrisation pulpaire par formation de dentine réactionnelle s’accompagne d’une fibrose ou d’une atrophie de la pulpe (dégénérescence fibreuse et calcique). Elle mérite d’être conservée, car elle peut être utile pour créer des artifices de stabilité ou de rétention, à condition que son volume soit objectivé par radiographie.

Extension Préventive (Prophylactique)

L’extension prophylactique consiste à étendre le volume de la cavité pour inclure les zones cariosensibles et déplacer la ligne de contour de l’obturation vers des zones d’immunité naturelle, telles que :

- Les surfaces lisses.

- Les régions soumises au nettoyage mécanique (brossage, mastication).

Applications :

- Face occlusale : Les sillons et fossettes à proximité d’une lésion carieuse sont inclus.

- Faces proximales : Les cavités sont éloignées du point de contact interdentaire en direction vestibulaire, palatine/linguale et cervicale, pour éviter l’accumulation de plaque et les rendre accessibles au brossage.

- Tiers cervical : La préparation s’étend de la papille mésiale à la papille distale.

Concepts Mécaniques

Résistance des Parois de la Cavité

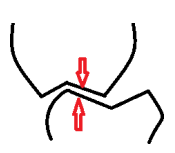

L’intensité moyenne des forces masticatoires au niveau des molaires est de 75 kg/cm². Toute force est décomposée, en raison des pentes cuspidiennes, en :

- Une force axiale stabilisatrice.

- Une force transversale (favorisant l’écartement et la mobilisation).

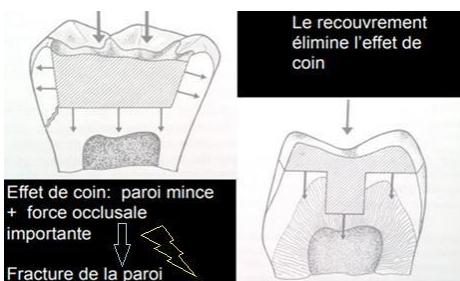

Le praticien est responsable de juger la résistance des parois. Des procédés existent pour éviter la fracture des parois faibles :

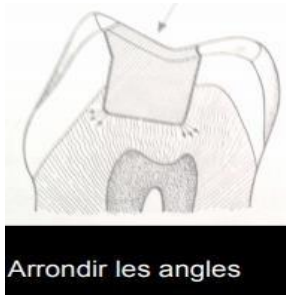

- Recouvrement : Résection partielle ou totale d’une paroi affaiblie selon un plan transversal, ou suppression de la portion occlusale sur une certaine hauteur, pour diriger les forces masticatoires selon l’axe de la dent.

- Emboîtement : Résection des parois avec une inclinaison pour diriger les forces vers le centre de la dent.

- Diminution des pentes cuspidiennes :

- Meulage fonctionnel : Meulage des cuspides des parois affaiblies et des cuspides antagonistes, sans perdre les rapports d’intercuspidation.

- Sculpture adoucie de la face occlusale : Réduction des pentes cuspidiennes, avec des cuspides et sillons moins marqués, tout en reconstituant les fossettes marginales.

- Diminution de l’effet de coin : Suppression des angles vifs et arrondissement des angles de la cavité à l’aide de fraises coniques ou poire.

Résistance des Bords de la Cavité

L’angle cavo-superficiel est formé par la surface de la dent et le prolongement de la paroi de la cavité. La préparation des bords dépend des propriétés mécaniques du matériau de restauration :

- Émail : Pour l’amalgame, les bords doivent être droits ou légèrement convergents, car l’amalgame ne résiste pas sous de faibles épaisseurs. Une étude de l’occlusion est nécessaire pour éviter d’arrêter la préparation au niveau d’un bord.

- Dentine et cément : Ces tissus moins minéralisés doivent être recouverts par un matériau pour éviter leur dégradation dans le milieu buccal.

Artifices Architecturaux pour la Fixité du Matériau

Stabilité de l’Obturation (Sustentation)

Une obturation est stable si elle résiste aux forces de mastication sans déplacement. Le fond de la cavité joue un rôle clé dans la sustentation.

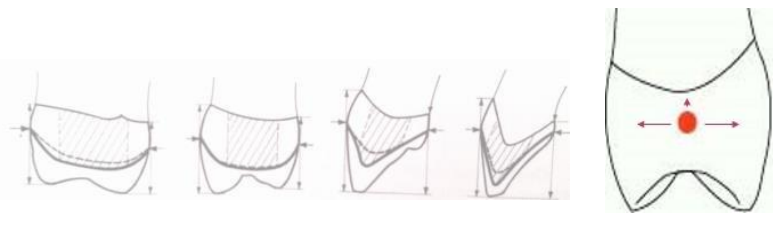

- Fond sphéroïdal :

- C’est le fond naturel donné par la carie.

- Si la mastication ne s’exerce pas uniformément, cela entraîne une bascule du matériau et une récidive de carie (infiltration).

- Conclusion : Ce fond est dangereux et interdit.

- Trottoir de Black : Dans les cavités profondes, un méplat est réalisé autour du fond naturel à l’aide d’une fraise fissure ou à cône renversé. Le trottoir supérieur est moins mutilant.

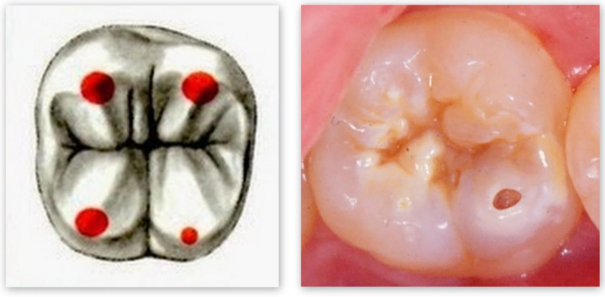

- Trépied de Devin : Création de trois puits stabilisateurs répartis, taillés avec une fraise ronde en dehors des zones dangereuses pour la pulpe.

- Réunion de plusieurs cavités sphéroïdales : La rotation devient impossible en raison des différents centres de rotation.

- Fond oblique :

- Oblique par rapport aux forces de mastication et à l’axe de la dent.

- Les forces se décomposent en :

- F1 : Favorable, appliquant l’obturation sur le fond.

- F2 : Défavorable, provoquant un glissement vers la paroi concernée (effet de coin).

- Conséquences : Fracture de la paroi fragile et récidive de carie au niveau de la paroi opposée.

- Conclusion : Le fond oblique ne présente aucune stabilité, sauf dans les cavités de classe II où la paroi cervicale est inclinée vers le centroïde pour augmenter la rétention transversale.

- Fond plat :

- Perpendiculaire à l’axe de la dent et aux forces de mastication.

- La résultante des forces ne se décompose pas, assurant une grande stabilité.

- Solutions proposées : Trottoir de Black, trépied de Devin, fond plat à étages.

- Conclusion : La stabilité est assurée par un fond plat perpendiculaire à l’axe de la dent, mais sa réalisation peut être mutilante pour la vitalité pulpaire.

Rétention

Une préparation est rétentive si elle immobilise le matériau dans les trois plans de l’espace, généralement dans trois directions.

- Rétention axiale :

- Cavité simple occlusale : Les quatre parois latérales (vestibulaire, palatine/linguale, mésiale, distale) et le fond s’opposent aux mouvements dans ces directions. Le fond assure à la fois la sustentation et la rétention en direction pulpaire. En direction occlusale, aucune surface ne s’oppose à la fuite du matériau.

- Trois cas selon la direction des parois :

- Parois parallèles : La rétention est assurée si la cavité est plus profonde que large, grâce à la fausse adhérence (rugosité des parois et mouillabilité du matériau) et aux frottements. Dans les cavités plus larges que profondes, on peut élargir le fond (fraise cône renversé) ou créer des puits de rétention.

- Parois convergentes (contre-dépouille) : Le diamètre de l’orifice est inférieur au plus grand diamètre de la cavité, rendant la préparation naturellement rétentive. Utilisation de fraises poire ou tronconiques. Les surplombs d’émail doivent être soutenus par de la dentine dure. Convient aux matériaux malléables comme l’amalgame.

- Parois divergentes (dépouille) : Nécessaire pour les blocs de métal ou de céramique dans un état dur, mais non rétentive. L’accrochage repose sur un ciment de scellement ou une adhésion chimique.

- Rétention transversale :

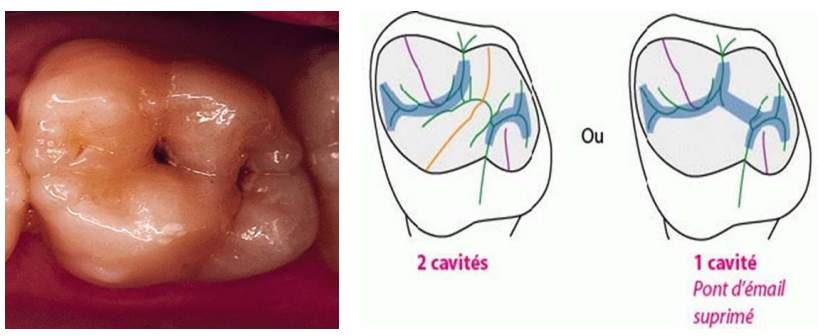

- Lorsqu’une paroi proximale est absente, la rétention est assurée par une queue d’aronde, qui peut se confondre avec l’extension prophylactique sur la face occlusale.

- Autres artifices : Rainures, angles stabilisateurs, utilisés lorsque l’extension prophylactique est limitée pour éviter de fragiliser les parois.

- Cas de deux parois proximales absentes : La réunion des cavités mésiale et distale par une cavité secondaire occlusale assure la rétention, chaque cavité principale jouant un rôle rétentif pour l’autre.

Conclusion

La thérapeutique restauratrice des dents est essentielle pour toute perte de substance coronaire, permettant à la dent de retrouver sa forme et sa fonction. Soumise aux forces masticatoires, la restauration doit posséder une résistance mécanique suffisante. Les moyens et matériaux disponibles ont évolué, offrant :

- Une amélioration des qualités mécaniques et fonctionnelles de l’obturation.

- Un respect biologique de l’organe dentaire.

- Une esthétique optimisée de la restauration.

Schéma Clinique de la Lésion Carieuse et Principes Généraux de Taille

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Schéma Clinique de la Lésion Carieuse et Principes Généraux de Taille

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.

Pingback: Préparation des Cavités de Type Classe I – odontologie conservatrice et endodontie - CoursDentaires.com

Pingback: Préparation des cavités de carie type classe II – odontologie conservatrice et endodontie - CoursDentaires.com