Résorption alvéolaire et montage des dents en prothèse totale / Prothèse Dentaire

Introduction

La modification des rapports entre le maxillaire et la mandibule suite à la résorption osseuse est à l’origine des difficultés du traitement prothétique. La réussite d’une prothèse amovible complète dépend essentiellement de son acceptation par le patient. Le choix et le montage des dents constituent une étape cruciale pour l’intégration esthétique et fonctionnelle de la prothèse. Il existe de nombreux concepts occlusaux pour le montage des dents, mais aucune étude n’a clairement démontré la supériorité d’un concept sur un autre. Pour faciliter le choix du concept occlusal, les cliniciens ont développé des principes basés sur l’expérience.

Approche pédagogique

L’enseignement est basé sur une pédagogie active alternant théorie, réflexion, évaluation formative et discussion.

A. La résorption osseuse

Introduction

La résorption osseuse est une perte chronique et évolutive qui affecte aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes comme les personnes âgées, qu’ils soient sains, malades, appareillés ou non. Elle modifie les rapports entre le maxillaire et la mandibule, parfois en les inversant, ce qui complique le traitement prothétique. Cet aspect des crêtes n’est pas uniquement lié à l’âge de l’individu, mais surtout à l’ancienneté de l’édentation.

1. Définition

La résorption osseuse est un aspect physiologique du remaniement osseux, nécessaire au rajeunissement permanent des structures architecturales du squelette. La résorption alvéolaire se caractérise par la perte de hauteur des procès alvéolaires consécutive à la disparition des organes dentaires.

2. Physiologie de la résorption alvéolaire

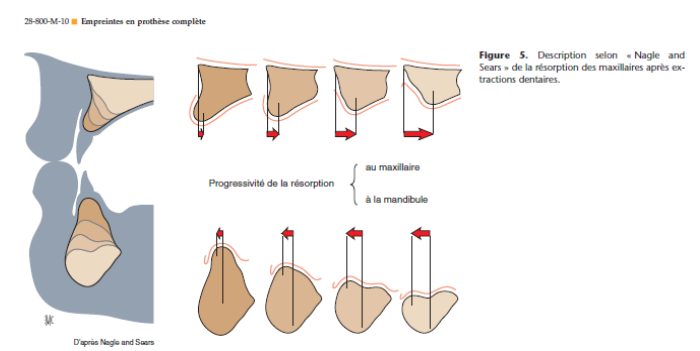

Après une extraction dentaire, environ 40 jours plus tard, une raréfaction de la corticale par ostéoclasie périphérique est observée. Après trois mois, une ostéogenèse à partir du conjonctif de l’os spongieux central répare l’alvéole et l’os périphérique, entraînant une diminution de la crête mandibulaire. Cette résorption est plus marquée à la mandibule qu’au maxillaire, avec des variations importantes entre les individus. Une extraction simple, sans traumatisme (comme une alvéolectomie), entraîne une résorption moindre.

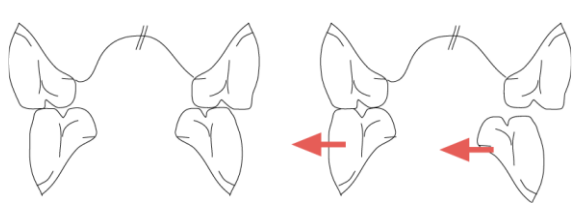

- Au maxillaire : La résorption est centripète en raison de l’implantation oblique des dents dans les régions antérieure et latérales, réduisant l’arc maxillaire dans toutes ses dimensions. La concavité de la voûte palatine tend à s’affaisser.

- À la mandibule : La résorption est centrifuge, élargissant l’arc mandibulaire, particulièrement dans la région molaire, en raison de l’inclinaison des molaires. La perte de hauteur des crêtes résiduelles accentue l’augmentation des diamètres transversaux.

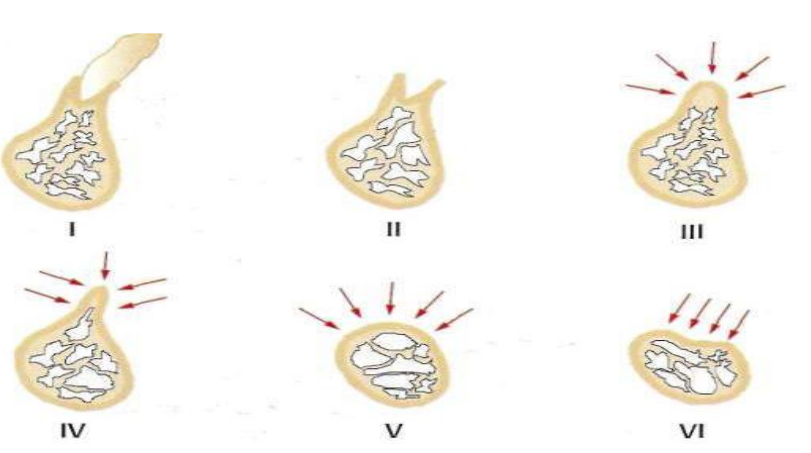

Classification d’Atwood

Atwood (1965) a proposé une classification des crêtes édentées selon l’importance de la résorption de l’arcade mandibulaire :

- Phase I : Avant l’extraction.

- Phase II : Après l’extraction.

- Phase III : Crête haute arrondie.

- Phase IV : Crête en lame de couteau.

- Phase V : Crête basse arrondie.

- Phase VI : Crête déprimée.

3. Résorption alvéolaire et port de la prothèse

La résorption est particulièrement importante durant les trois premiers mois suivant le port d’une prothèse. Après six mois, elle ralentit considérablement. Deux ans après l’extraction, la résorption mandibulaire est pratiquement arrêtée.

4. Conséquences directes des phénomènes de résorption

- Répercussions esthétiques.

- Diminution de la dimension verticale (D.V.).

- Perturbations de l’occlusion.

- Perte d’adhérence des bases prothétiques.

- Points de surcharge pouvant accélérer la résorption.

5. Moyens de limitation de la résorption osseuse

- Mise en place immédiate d’une prothèse bien conçue pour favoriser l’ostéogenèse et une orientation favorable des trabécules osseuses.

- Conservation des reliefs osseux rétentifs, sauf en cas d’épine douloureuse révélée à la palpation.

- Éviter la régularisation des crêtes, sauf dans des cas extrêmes.

- Pose immédiate d’implants ou quelques semaines après l’extraction pour stimuler mécaniquement le tissu osseux.

- Détermination précise des rapports intermaxillaires (dimension verticale, excursion latérale interne, relation centrée).

- Équilibration primaire et secondaire, ainsi qu’une surveillance régulière pour assurer la pérennité des rapports intermaxillaires.

- Technique de prise d’empreinte ne sollicitant pas excessivement les tissus sous-jacents.

- Retrait de la prothèse pendant la nuit (8 heures par 24 heures).

- Rebasage des prothèses en cas de hiatus entre l’intrados et les tissus sous-jacents.

- Respect des recommandations d’hygiène prescrites par le praticien.

B. Choix et montage des dents en prothèse totale

Objectif

Le montage des dents vise à rétablir les fonctions et l’esthétique tout en préservant l’intégrité biologique des surfaces d’appui (muqueuses et os).

I. Choix et montage des dents antérieures

1. Définition

Le montage est la phase de laboratoire consistant à réaliser des maquettes en cire portant les dents artificielles, préfigurant la prothèse totale terminée.

2. Le choix des dents antérieures

a. Matériau

- Résine acrylique :

- Indications : Perte de dimension verticale, crêtes flottantes, musculature puissante, abrasion rapide des dents en résine, patients jeunes soucieux de l’esthétique.

- Avantages : Résistance au choc, facile à meuler et polir, prix raisonnable, liaison chimique avec la résine de base.

- Inconvénients : Perte des qualités esthétiques avec le temps, faible résistance à l’abrasion.

- Porcelaine :

- Avantages : Aspect de translucidité naturelle, résistance à l’abrasion, stabilité de la teinte, absence de coloration.

- Inconvénients : Difficile à polir après meulage, risque de fracture, bruit occlusal gênant, liaison mécanique avec la base en résine (risque de démontage).

b. Dimensions

- Largeur :

- Selon LEE : La distance entre les faces externes des ailes du nez équivaut à la distance entre les cuspides des canines supérieures.

- Selon LE JOYEUX :

- Largeur de l’incisive centrale = 1/4 de la distance entre les faces externes des ailes du nez (indice de LEE).

- Largeur de l’incisive latérale = 1/22 de la largeur du visage.

- Largeur de la canine = 1/19 de la largeur du visage.

- Hauteur :

- Déterminée par :

- Les lèvres : Le bord incisif doit dépasser la lèvre supérieure de 2 mm au repos (variable selon l’âge).

- La phonation : Les phonèmes « Fe » et « Ve » doivent faire coïncider le bord incisif des incisives centrales supérieures avec la lèvre inférieure sans l’écraser.

- Déterminée par :

c. Forme

- Examen du visage : Le contour de l’incisive centrale supérieure correspond au contour inversé du visage (carré, carré à étage inférieur triangulaire, triangulaire, ovoïde).

- Examen du profil :

- Profil convexe : Dents bombées.

- Profil rectiligne : Face vestibulaire plate.

- Sexe :

- Féminin : Formes douces et arrondies.

- Masculin : Formes rigoureusement carrées.

- Âge : Les dents sont plus trapues, abrasées et avec des bords libres épais chez les patients âgés.

d. Teinte

- Choix à la lumière du jour.

- Âge :

- Jeunes : Dents claires avec bord incisif relativement transparent.

- Âgés : Dents plus foncées.

- Sexe : Dents plus claires pour les femmes.

- Personnalité :

- Délicats : Dents claires.

- Vigoureux : Dents saturées et pigmentées.

- Type constitutionnel :

- Carboniques : Dents blanches.

- Phosphoriques : Dents jaunes.

- Fluoriques : Dents grises.

- Aspect des téguments : Peau claire (dents claires), peau sombre (dents foncées).

3. Préparation des modèles

La préparation consiste à réaliser des tracés servant de repères pour le montage au laboratoire.

- Sur le modèle inférieur :

- Marquage des lignes faîtières des crêtes latérales et antérieure.

- Tracé limitant le versant antérieur de la crête.

- Délimitation des trigones rétromolaires.

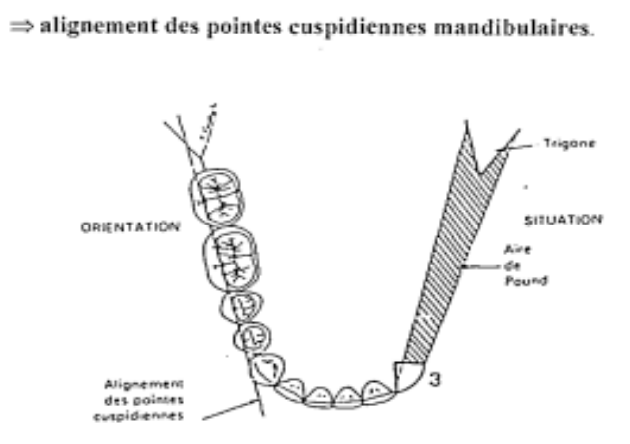

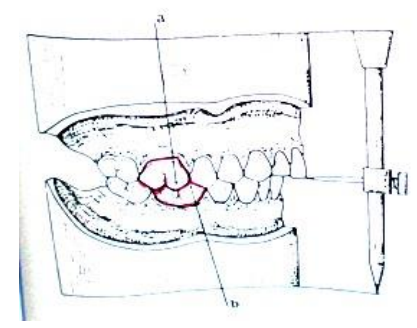

- Aire de Pound (délimitée par une ligne reliant l’angle distal de la canine au bord externe du trigone et l’angle mésial de la canine au bord interne du trigone).

- Dans le plan sagittal, tracé d’une ligne parallèle à la crête mucco-osseuse inférieure dans les régions latérales postérieures, en forme de courbe.

- Sur le modèle supérieur :

- Marquage des lignes faîtières des crêtes.

- Tracé d’une première ligne horizontale passant par la papille incisive.

- Tracé d’une deuxième ligne à environ 7 mm en avant de la papille incisive.

- Délimitation antérieure des tubérosités, prolongée sur les socles des modèles.

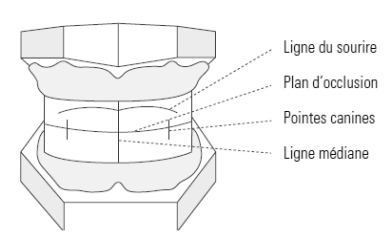

- Repères avant le montage :

- Complétion des repères sur les cires d’occlusion par des tracés sur les socles des modèles après mise en articulateur :

- Ligne interincisive ou médiane passant par le point interincisif.

- Ligne du sourire.

- Ligne des canines prolongée sur le modèle.

- Complétion des repères sur les cires d’occlusion par des tracés sur les socles des modèles après mise en articulateur :

- Plan guide de montage :

- Réalisé sur le modèle mandibulaire avec une adjonction de silicone ferme pour donner un repère au montage des dents.

4. Montage des dents antérieures

a. Principes du montage

- Les bords libres des dents antérieures supérieures reproduisent la forme du bourrelet maxillaire déterminé en clinique.

- Les incisives centrales sont placées de part et d’autre de la ligne médiane interincisive.

- Le montage assure le soutien des lèvres.

- La ligne des bords libres des incisives supérieures s’harmonise avec le bord de la lèvre inférieure (plus curviligne chez la femme, rectiligne chez l’homme).

- Au maxillaire, la stabilité de la base permet d’orienter les dents antérieures selon des critères esthétiques, même en dehors de l’aire de sustentation.

- À la mandibule, la faible valeur mécanique de la base oblige à monter les dents antérieures à l’intérieur de l’aire de sustentation, avec les incisives et canines placées sur le versant externe de la crête édentée, sans dépasser le fond du vestibule.

- Le montage des dents inférieures respecte la forme de l’arcade inférieure.

- Le bord libre des incisives mandibulaires se situe souvent à 1 mm en dessous du bord de la lèvre inférieure.

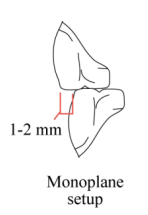

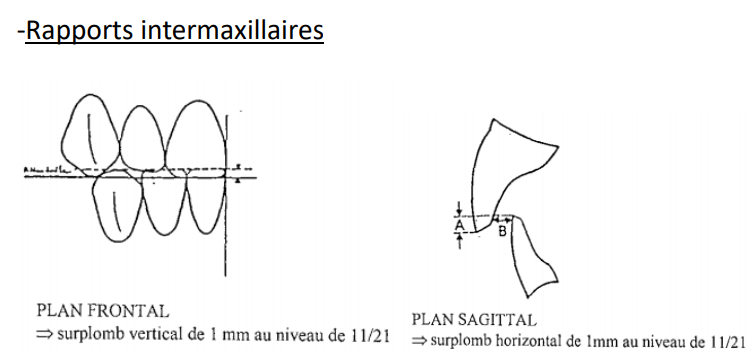

- Les incisives supérieures présentent un surplomb vertical et horizontal d’environ 1 mm par rapport aux incisives inférieures.

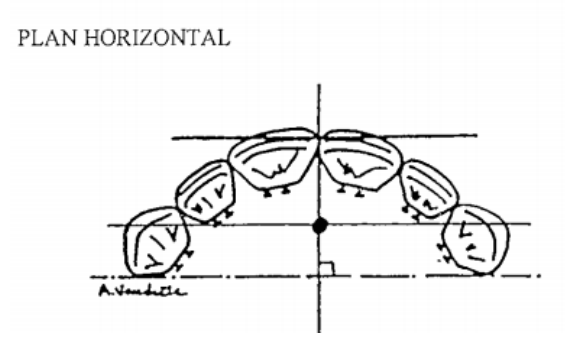

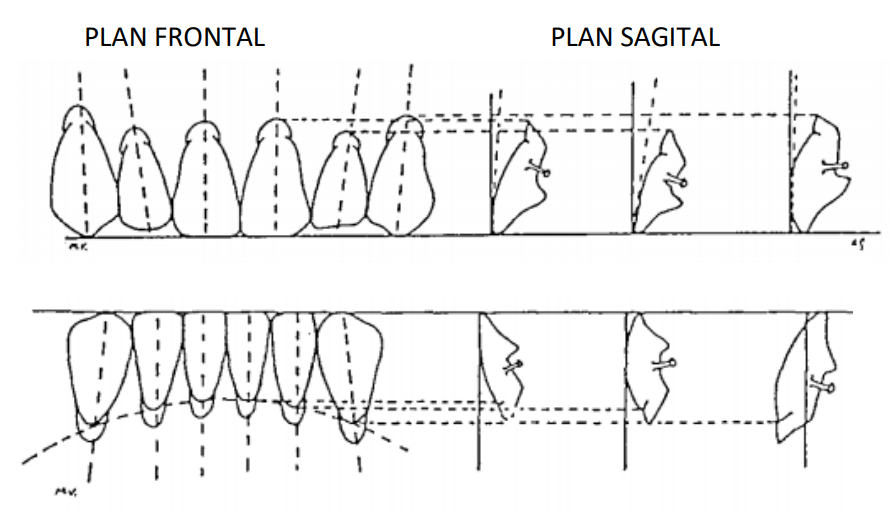

b. Positionnement des dents antérieures

| Dent | Plan horizontal | Plan frontal | Plan sagittal |

|---|---|---|---|

| Incisive centrale sup | Montée 6 à 7 mm en avant de la papille rétro-incisive | Verticale, au contact du POP par son bord libre | Vestibulo-versée de 5° |

| Incisive latérale sup | Bord libre en continuité avec celui de la centrale | Située à 2 mm au-dessus du POP, inclinée distalement de 10° | Vestibulo-versée de 10° |

| Canine sup | Pointes canines symétriques, dans l’alignement de la papille rétro-incisive | Pointe canine repose sur le plan de montage, parallèle à la latérale | Verticale |

| Incisive centrale inf | Talon sur le versant externe de la crête édentée, overbite = 1 mm | Bord parallèle au POP, verticale, overjet = 1 mm | Légèrement vestibulée |

| Incisive latérale inf | Surplomb horizontal respecté, bords libres dans la courbe des bords libres supérieurs | Inclinée mésialement de 5° | Verticale |

| Canine inf | – | Inclinée mésialement de 10° | Légèrement lingualée |

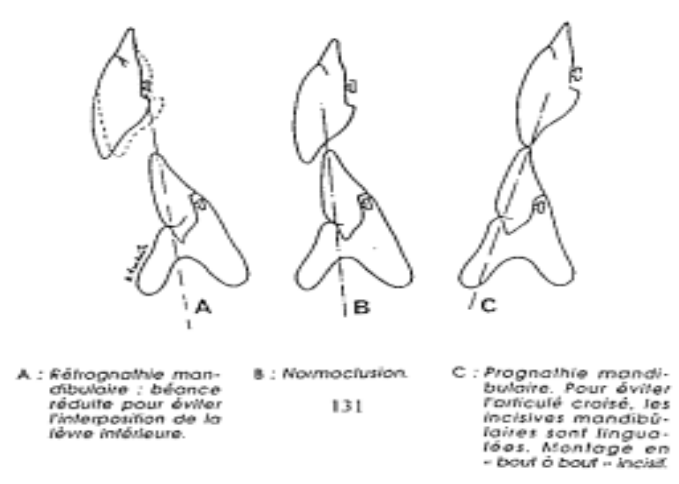

c. Montage en classe II (rétrognathie mandibulaire)

- La résorption centripète au maxillaire compense partiellement cette relation.

- Le montage doit respecter l’esthétique et la position physiologique des incisives inférieures, en équilibre entre la sangle labio-jugale et la langue.

- Une béance inter-incisive peut être maintenue, parfois exagérée.

d. Montage en classe III (prognathie inférieure)

- Si l’inversion des crêtes n’est pas trop marquée, articuler les dents en bout-à-bout en vestibulant les dents supérieures et en lingualant les dents inférieures.

- Si le rapport inter-crête est très défavorable, respecter la relation (montage en classe III).

II. Choix et montage des dents postérieures

1. Le choix des dents postérieures

Les dents postérieures sont choisies selon des critères fonctionnels.

a. Matériau

- Résine :

- Indiquée pour : Crêtes flottantes, espace inter-alvéolaire limité, articulations temporo-mandibulaires (ATM) perturbées.

- Céramique :

- Indiquée dans les autres cas où les conditions cliniques le permettent.

b. Forme

- Dents anatomiques (28-33°) :

- Forme proche des dents naturelles.

- Indications : Patients jeunes, crêtes assez hautes, ATM en bon état, rapport inter-crêtes favorable.

- Avantages : Meilleure efficacité masticatoire, relations occlusales harmonieuses en relation centrée (RC) et en excentrée.

- Inconvénients : Forces latérales déstabilisantes possibles.

- Dents semi-anatomiques (18-22°) :

- Les plus couramment utilisées.

- Conviennent aux crêtes plates et concaves avec ATM perturbées.

- Offrent une bonne efficacité masticatoire et stabilité prothétique.

- Dents non-anatomiques (0°, dents de Sears) :

- Les moins utilisées, plates avec sillons internes pour l’évacuation des aliments.

- Indiquées pour crêtes plates très résorbées, patients très âgés.

c. Dimensions

- Hauteur de la face vestibulaire : Environ la moitié de la distance inter-alvéolaire.

- Longueur mésio-distale : La face distale de la 2e molaire n’empiète ni sur la papille rétromolaire (mandibule) ni sur les tubérosités (maxillaire).

- Largeur vestibulo-linguale : Adaptée à la largeur de la crête (large pour crêtes larges, réduite pour crêtes étroites, sans projection au-delà de la ligne oblique interne).

- Teinte : En harmonie avec les dents antérieures.

2. Montage des dents postérieures

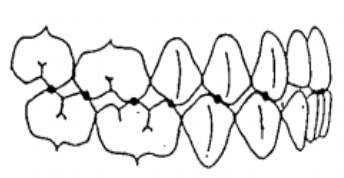

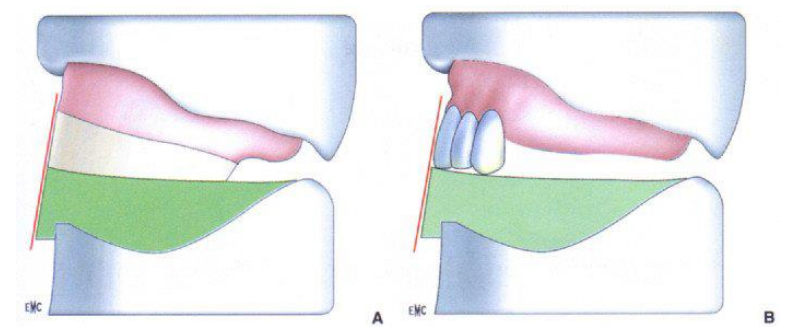

a. Montage conventionnel avec dents anatomiques (montage de GYSI)

- Respecte l’angulation cuspidienne.

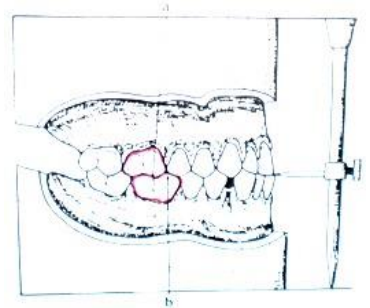

- En occlusion en relation centrée, contacts cuspides/embrassures pour les prémolaires et cuspides/fosses pour les molaires.

b. Principes du montage

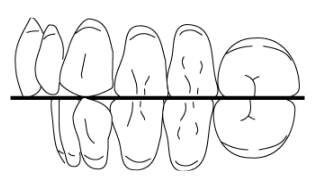

- Les cuspides palatines des dents postérieures supérieures se projettent sur l’axe inter-crête.

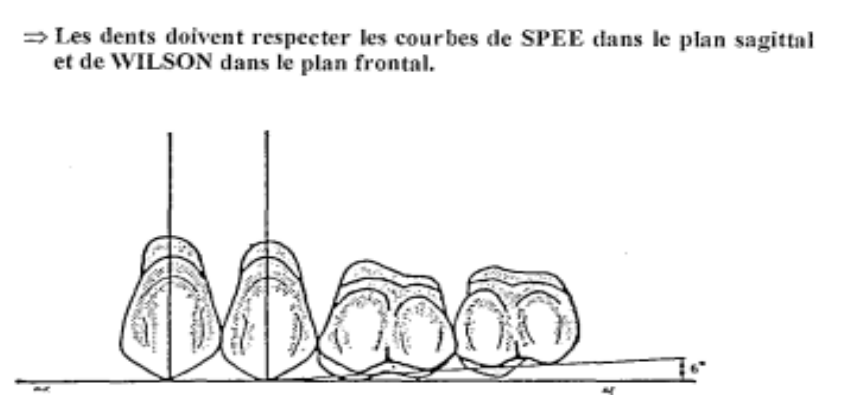

- Les surfaces occlusales forment une courbe de Spee (concavité supérieure dans le plan sagittal).

- Respect de la courbe de Wilson pour un glissement occlusal harmonieux en latéralité.

- Montage symétrique pour éviter la déstabilisation des prothèses.

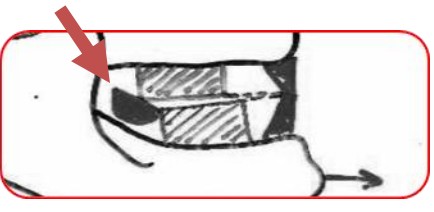

- Les dents postérieures inférieures sont placées dans l’aire de tolérance de Pound.

c. Montage en normocclusion

- Montage postéro-supérieur :

- 1re prémolaire supérieure : Perpendiculaire au plan d’occlusion (POP), contact bicuspidien.

- 2e prémolaire supérieure : Perpendiculaire au POP, contact bicuspidien.

- 1re molaire supérieure :

- Axe perpendiculaire à la surface occlusale au bourrelet inférieur.

- Cuspide mésio-palatine en contact avec la ligne guide.

- Face occlusale inclinée (6° avec le plan) formant la courbe de compensation (Spee).

- Légère inclinaison frontale et surplomb vestibulo-lingual pour éviter la morsure de la joue.

- 2e molaire supérieure :

- Face occlusale en prolongement de la 1re molaire, sans contact avec le POP.

- Cuspide mésio-palatine projetée sur la ligne faîtière inférieure.

- Montage postéro-inférieur :

- 1re molaire inférieure : Fosse centrale reçoit la cuspide mésio-palatine de la 1re molaire supérieure pour un surplomb correct.

- 2e prémolaire inférieure : Perpendiculaire au POP, cuspide vestibulaire entre la 2e prémolaire et la 1re prémolaire supérieures.

- 2e molaire inférieure : Suit la courbe de Spee, assurant l’équilibre en latéralité et propulsion.

- 1re prémolaire inférieure : Intercalée entre la 1re prémolaire et la canine supérieures, supprimée en classe II d’Ackerman.

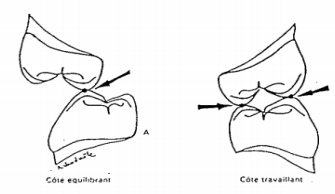

- Mouvements :

- Propulsion : Contact permanent entre versants mésiaux inférieurs et distaux supérieurs.

- Latéralité : Contact bicuspidien côté travaillant, équilibré par un glissement côté opposé (courbe de Wilson).

d. Montage en classe II

- Possible en normocclusion pour les 1res molaires, avec suppression des 1res prémolaires inférieures.

- Compromis esthétique (diminution du soutien labial) et fonctionnel (vestibuler le groupe incisivo-canin inférieur) pour reproduire le surplomb sagittal.

e. Montage en classe III

- Éviter le montage en articulé inversé si possible.

- Lingualer le groupe incisivo-canin mandibulaire et vestibuler le groupe maxillaire pour une occlusion en bout-à-bout.

- Respecter le rapport inversé si le décalage est important, avec montage de trois prémolaires par hémi-arcade.

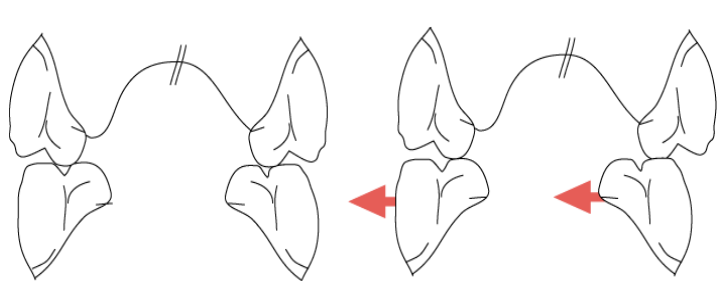

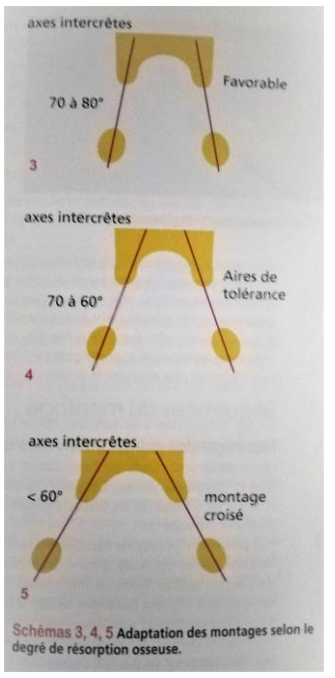

f. Montage en articulé croisé latéral

- Résorption centrifuge marquée à la mandibule, avec axe inter-crête divergent vers le bas.

- Angle de 60-70° : Vestibuler au maximum les dents cuspidées maxillaires, cuspides palatines passant par l’axe inter-crête, perpendiculaires à celui-ci.

- Angle < 60° : Montage en articulé inversé, meulage des faces palatines des dents supérieures pour ménager un espace à la langue.

III. Autres types de montage

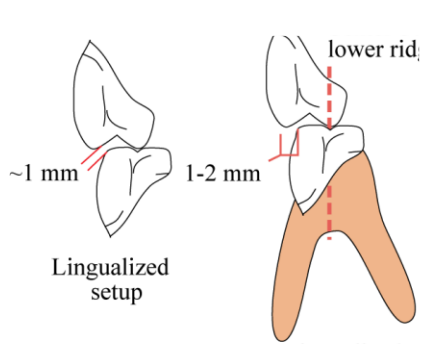

1. Montage lingualé de Pound

- Montage bilatéralement équilibré, engrené lingualé.

- Suppression des contacts des cuspides vestibulaires supérieures en relation centrée et en latéralités.

- Utilise des dents anatomiques au maxillaire et semi-anatomiques ou plates à la mandibule.

- Pointes cuspidiennes palatines en contact avec les fosses des molaires et fossettes marginales distales des prémolaires.

- Avantages :

- Efficacité masticatoire grâce aux dents maxillaires cuspidées.

- Satisfaction esthétique.

- Réduction des composantes horizontales lors de la mastication.

2. Montage de Sears

- Montage bilatéralement équilibré, non engrené.

- Utilise des dents non-anatomiques (plates) avec sillons internes pour l’évacuation des aliments.

- Montage des dents antérieures :

- Overjet = 2 mm, pas d’overbite pour éviter l’accrochage inter-dentaire en propulsion.

- Montage des dents postérieures :

- Dents supérieures : Partie palatine en contact avec le POP, légère béance vestibulaire.

- Dents inférieures :

- 1re prémolaire : En sous-occlusion/au POP.

- 2e prémolaire et 1re molaire : Moitié linguale en contact avec le POP, moitié vestibulaire en sous-occlusion.

- 2e molaire : Très inclinée pour constituer une butée postérieure ou remplacée par une rampe d’équilibrage.

- Pas de courbe de compensation, absence de contact en latéralité.

- Occlusion équilibrée par un plan d’occlusion courbe et une rampe d’équilibrage.

- Indications :

- Personnes âgées avec difficultés à enregistrer la relation centrée.

- Résorption mandibulaire sévère.

- Avantages :

- Champ d’occlusion large, non limité à une relation centrée précise.

- Absence de composantes horizontales ou obliques déstabilisantes.

- Inconvénients :

- Efficacité masticatrice réduite.

- Aspect inesthétique des dents non-anatomiques.

IV. Animation au cabinet

L’animation définitive s’effectue en bouche pour redonner au sourire un aspect naturel, en se basant sur :

- Les documents pré-extractionnels.

- L’allure générale de la partie visible.

- La relation lèvres-arcades.

- La valeur de la fausse gencive et l’aspect des papilles inter-dentaires.

- L’équilibre mécanique.

- L’épreuve phonétique finale.

V. La gencive artificielle

- Objectifs :

- Compenser les pertes de substances alvéolaires ou osseuses.

- Contribuer à la stabilité de la prothèse amovible complète.

Conclusion

Lors du montage des dents artificielles en prothèse totale, qu’il s’agisse des dents antérieures ou postérieures, l’aspect esthétique ne doit jamais être dissocié des impératifs fonctionnels. Cela permet de répondre aux exigences mécaniques, fonctionnelles et esthétiques de la restauration prothétique.

Rapports intermaxillaires

- Plan frontal :

- Surplomb vertical de 1 mm au niveau des incisives centrales supérieures (11/21).

- Alignement des pointes cuspidiennes mandibulaires.

- Respect des courbes de Spee (plan sagittal) et de Wilson (plan frontal).

- En cas de classe III :

- Montage normal de la 1re molaire inférieure en classe I.

- Diastème entre la canine et la 1re prémolaire inférieure.

Bibliographie.

Résorption alvéolaire et montage des dents en prothèse totale / Prothèse Dentaire

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Résorption alvéolaire et montage des dents en prothèse totale / Prothèse Dentaire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.