RÉPARATION ET CICATRISATION

RÉPARATION ET CICATRISATION

I. Définition

- La réparation est un processus qui aboutit à la reconstruction plus ou moins parfaite d’un tissu après sa destruction partielle.

- C’est l’aboutissement normal d’un processus inflammatoire.

- Elle débute après la résorption des tissus nécrosés, avec la formation d’un tissu de granulation.

- Implique de nombreux facteurs de croissance et des interactions complexes entre les cellules et la matrice extracellulaire pour réguler les proliférations et biosynthèses cellulaires.

II. Éléments cellulaires et moléculaires intervenant dans la réparation-cicatrisation

- Plaquettes

- Sécrètent la 1ère vague de cytokines qui interviennent dans les processus cellulaires initiaux de la réparation-cicatrisation.

- Libèrent des facteurs de croissance (PDGF, TGF Bêta, TGF1).

- Polynucléaires

- Ce sont les premières cellules qui apparaissent dans les premières heures.

- Rôle : anti-infectieux, produit plusieurs enzymes protéolytiques et sollicite la détersion.

- Macrophages

- Produisent la 2ème vague de cytokines et les facteurs de croissance (PDGF, TGF alpha, TGF béta, IGF béta, IL 1).

- Assurent la phagocytose et la détersion.

- Lymphocytes

- Favorisent la prolifération des fibroblastes directement ou par l’intermédiaire des macrophages.

- Fibroblastes

- Synthétisent de la substance fondamentale et du collagène.

Tableau N1 : Les différents médiateurs de l’inflammation

| Éléments moléculaires | Origine | Propriétés |

|---|---|---|

| PDGF (Platelet Derived Growth Factor) | – Plaquettes<br>- Cellules endothéliales | – Proliférative sur (fibroblastes, FML, cellules endothéliales)<br>- Profibrosante |

| TGF béta (Transforming Growth Factor béta) | – Plaquettes +++ | – Profibrosant ++<br>- Synthèse des macromolécules de la MEC |

| IGF1 | Plaquettes | – Angiogénèse |

| FGF | – Angiogénèse +++<br>- Fibrosant | |

| EGF (Epidermal Growth Factor) | – Macrophage | – Angiogénèse<br>- Prolifération des fibroblastes |

| IL1 | Macrophage | – Prolifération des fibroblastes<br>- Chimiotactisme |

Facteurs de la réparation parfaite

- L’étendue de la nécrose tissulaire

- La matrice extracellulaire (MEC) doit être intacte.

- Capacité proliférative des tissus

- Les cellules doivent être capables de se régénérer.

- Détersion adéquate

- Les débris et la fibrine empêchent la réparation.

- L’état circulatoire

- Vascularisation artérielle et drainage veineux de bonne qualité.

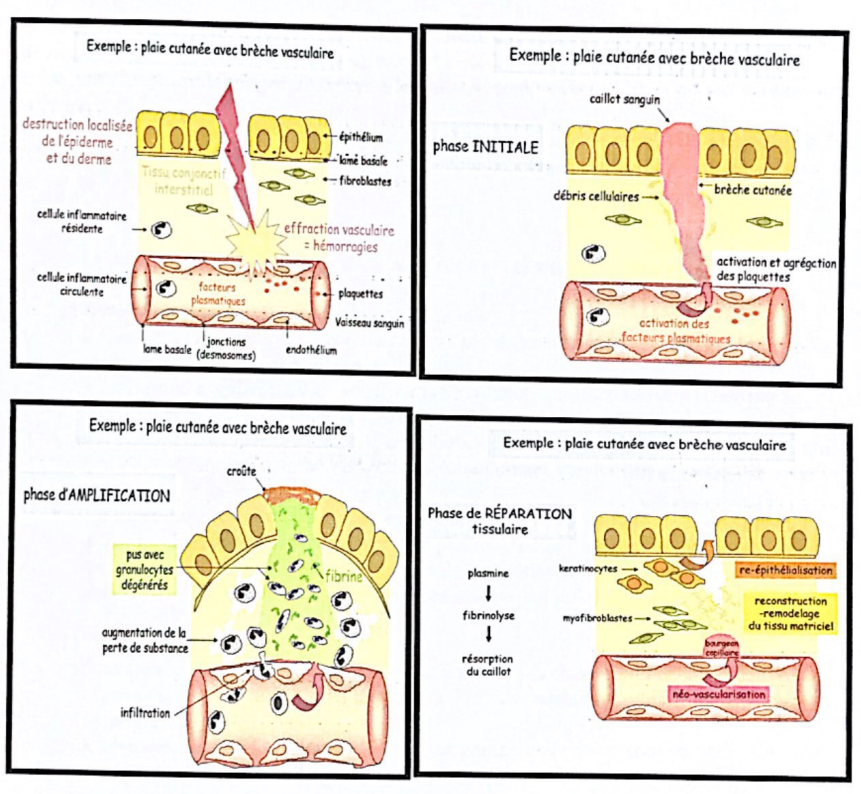

Figure N1 : Les différentes étapes de la réparation/cicatrisation

III. Étapes de la réparation-cicatrisation

III.1 Détersion

La détersion correspond à l’élimination des éléments étrangers exogènes ou endogènes, des structures cellulaires ou tissulaires nécrosées et liquides d’exsudat présents dans un foyer inflammatoire. Elle succède progressivement à la phase vasculo-exsudative et est contemporaine de la phase cellulaire.

- La détersion prépare obligatoirement la phase terminale de réparation-cicatrisation.

- NB : Lorsque la détersion est de mauvaise qualité, le processus inflammatoire persiste sous forme chronique.

- La détersion s’effectue selon deux mécanismes : détersion interne et externe.

- Détersion interne

- Élimination :

- Des tissus nécrosés et de certains agents pathogènes (micro-organismes infectieux, corps étrangers) par phagocytose.

- Le liquide d’œdème est drainé dans la circulation lymphatique et résorbé par les macrophages par pinocytose.

- La phagocytose :

- Englobement dans le cytoplasme du phagocyte d’une particule étrangère vivante ou inerte, habituellement suivi d’une digestion de cette particule par les enzymes lysosomiaux.

- La digestion est complète ou incomplète avec des résidus rejetés hors de la cellule ou qui s’accumulent dans le macrophage.

- Les phagocytes sont représentés par :

- Les polynucléaires : capables de phagocyter des bactéries et des petites particules.

- Les macrophages : capables de phagocyter les macro-particules.

- Élimination :

- Détersion externe

- Spontanée : La détersion s’effectue par liquéfaction du matériel nécrosé (pus, caséum) et élimination par fistulisation à la peau ou dans un conduit naturel bronchique, urinaire, ou intestinal.

- Chirurgicale : La détersion s’effectue par parage chirurgical, souvent indispensable lorsque les lésions sont trop étendues ou souillées.

III.2 Coaptation

- Définition : Contraction du foyer inflammatoire avec rapprochement et affrontement des berges.

- Mécanisme :

- La contraction du foyer inflammatoire se fait par des myofibroblastes et le PDGF.

- Les intégrines alpha et béta jouent un rôle dans l’attachement et l’interaction entre les fibroblastes et la matrice extracellulaire (MEC).

- NB : La coaptation peut être :

- Spontanée : Dans les tissus riches en fibres élastiques (peau, poumon).

- Chirurgicale : Suture après élimination de la nécrose.

IV. Déroulement de la réparation

- La réparation tissulaire suit une détersion complète. Elle aboutit à :

- Restitution intégrale du tissu : « Restitution ad integrum »

- Il ne persiste alors plus aucune trace de l’agression initiale et de l’inflammation qui a suivi.

- Cette évolution très favorable est observée lors d’agressions limitées, brèves, peu destructrices dans un tissu capable de régénération cellulaire.

- Cicatrice

- Si le tissu lésé ne peut régénérer (ex : neurones ou cellules musculaires myocardiques), ou lorsque la destruction tissulaire a été très importante et/ou prolongée.

- Les étapes de la réparation tissulaire sont les suivantes :

- Une phase initiale de type vasculaire et inflammatoire :

- Dure 2-4 jours.

- Formation du caillot de fibrine suite à l’extravasation sanguine hors des vaisseaux lésés, puis migration des cellules participant à la réaction inflammatoire.

- Phase de formation du bourgeon charnu :

- Migration et prolifération des fibroblastes.

- Synthèse de la matrice extra-membranaire.

- Angiogenèse.

- Coaptation.

- Régénération épithéliale.

- Une phase initiale de type vasculaire et inflammatoire :

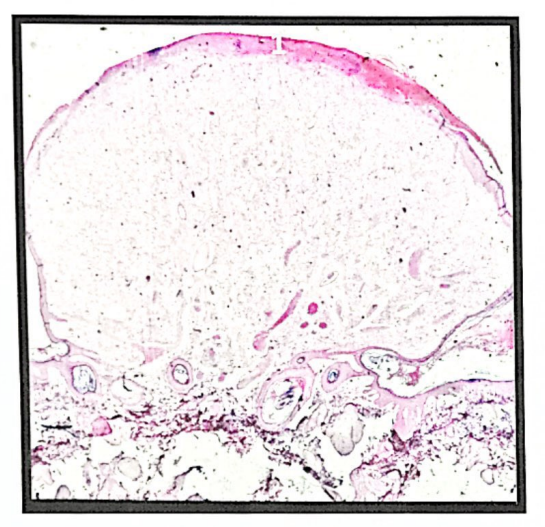

Le Bourgeon charnu

- Définition : Tissu conjonctif néoformé, de structure différente selon les zones, qui prend progressivement la place du granulome inflammatoire et remplace les tissus détruits au cours de l’inflammation.

- Composition :

- En surface : Ulcération le plus souvent recouverte d’une “croûte”.

- Immédiatement en dessous : Les capillaires sont nombreux, disposés en éventail ; le tissu conjonctif est très œdémateux et +/- riche en polynucléaires (PN).

- En profondeur : Les vaisseaux sont moins nombreux ; le tissu conjonctif est moins riche en éléments inflammatoires, toujours œdémateux, contient des fibres de collagène.

- Phase de maturation du bourgeon charnu :

- Progressivement, le nombre de macrophages va diminuer et leur activité phagocytaire décroître.

- L’angiogénèse va s’arrêter et certains néovaisseaux vont disparaître.

- Composition du Bourgeon charnu :

- En surface : Exsudat fibrino-leucocytaire.

- Partie moyenne : Nombreux néo-vaisseaux dilatés (disposition en éventail) + éléments inflammatoires.

- En profondeur : Fibroblastes et myofibroblastes.

Figure N2 : Le bourgeon charnu ; 1 : surface ; 2 : partie moyenne ; 3 : en profondeur

IV.1 Régénération épithéliale

- Elle suit la réparation conjonctive.

- Les cellules épithéliales détruites sont remplacées par la prolifération des cellules épithéliales saines autour du foyer inflammatoire.

- Au niveau d’un revêtement (peau, muqueuse) :

- L’épithélium régénère depuis la périphérie jusqu’au centre de la perte tissulaire dès lors que celle-ci est comblée par le bourgeon charnu.

- Cette régénération peut se faire sur un mode :

- Métaplasique : Exemple, régénération de l’épithélium cylindrique bronchique sous la forme d’un épithélium malpighien.

- Atrophique : Avec disparition de certaines fonctions spécialisées (exemple : disparition des cils vibratiles).

- Au niveau d’un parenchyme :

- Foie, glande exocrine, rein : la qualité de régénération épithéliale dépend :

- De l’importance de la destruction initiale du tissu (notamment de l’intensité de destruction de la trame conjonctive de soutien).

- Du pouvoir mitotique des cellules épithéliales.

- Exemple :

- Dans les hépatites virales communes :

- La trame conjonctive de soutien des hépatocytes reste intacte.

- La régénération hépatocytaire à partir d’hépatocytes non nécrosés, guidée par cette trame cellulaire, aboutit à la formation de nouvelles travées hépatocytaires normales et sans cicatrice.

- Dans les hépatites aiguës graves :

- La destruction hépatocytaire et conjonctive initiale est importante.

- La régénération hépatocytaire aboutit à des travées hépatiques épaissies et désorganisées associées à des territoires de cicatrices.

- Dans les hépatites virales communes :

- Foie, glande exocrine, rein : la qualité de régénération épithéliale dépend :

- Le bourgeon charnu va progressivement évoluer soit vers la cicatrice, soit vers la constitution d’un tissu conjonctif identique au tissu préexistant à l’inflammation.

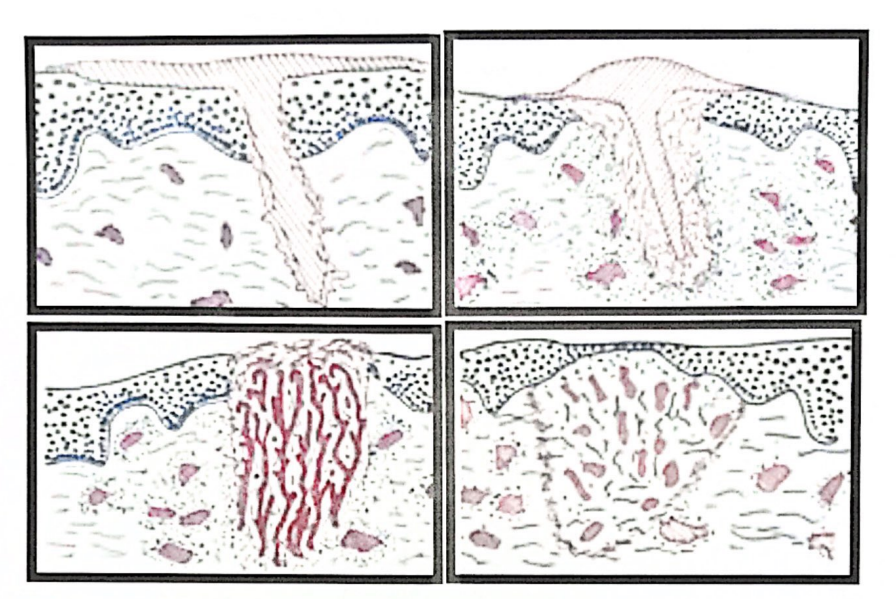

IV.2 Cicatrisation

- Définition : La cicatrice est la marque définitive parfois laissée par le foyer inflammatoire après la phase de bourgeon charnu.

- Composition : La cicatrice est formée d’un tissu conjonctif fibreux (prédominance de collagène) prenant la place des tissus définitivement détruits.

- La structure d’une cicatrice se modifie progressivement pendant plusieurs mois (maturation).

Figure N3 : Les différentes étapes de la cicatrisation

V. Variétés pathologiques de la cicatrisation

- Plaie atone

- Le tissu de granulation inflammatoire est déficient, entraînant un bourgeon charnu atrophique pauvre en capillaires sanguins.

- La cicatrisation est impossible (une cause fréquente : diabète avec troubles de la microcirculation locale).

- Bourgeon charnu hyperplasique (synonyme : pseudo-botryomycome)

- Développement excessif d’un bourgeon charnu hypervascularisé (saillie rouge, fragile, saignant facilement).

- Est lié à des facteurs locaux irritatifs ou infectieux.

- NB : Sur la peau ou les muqueuses, une lésion analogue survient spontanément et correspond à une prolifération vasculaire tumorale bénigne (angiome) appelée : granulome pyogénique ou botryomycome.

- Cicatrice hypertrophique

- Excès de tissu conjonctif collagène par excès d’activité des myofibroblastes.

- A tendance à s’atténuer au cours du temps, à la différence de la chéloïde qui persiste ou augmente de volume au cours du temps.

- Hyperplasie épithéliale au pourtour d’un foyer inflammatoire

- Cette hyperplasie de l’épiderme ou d’un revêtement muqueux peut parfois simuler une tumeur, cliniquement et microscopiquement (hyperplasie pseudo-épithéliomateuse).

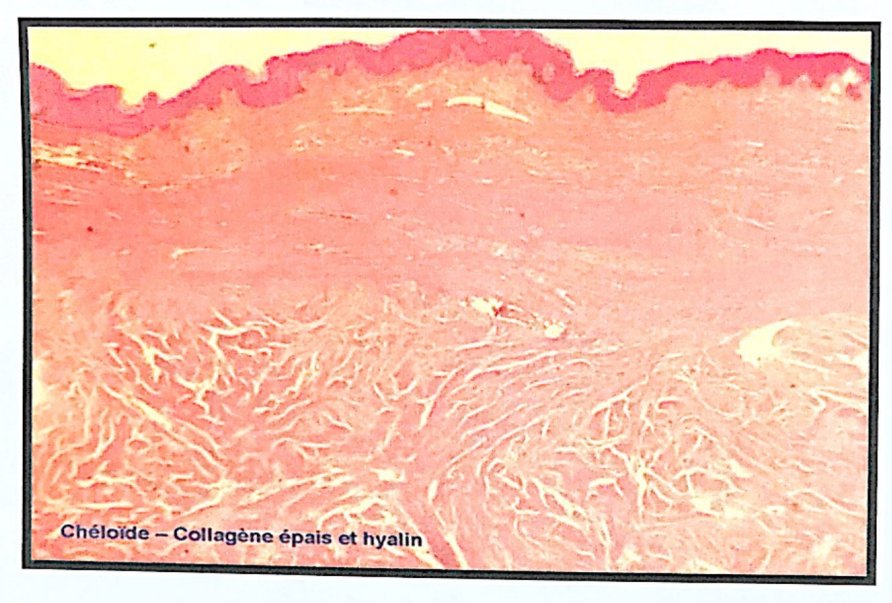

- Chélö̈de

- Lésion hypertrophique du tissu conjonctif du derme survenant après une plaie ou spontanément.

- Constituée de gros trousseaux anormaux de collagène (collagène très dense aux colorants “hyalin”).

- Résulte d’une dérégulation de la synthèse de la matrice extracellulaire sur un terrain génétiquement prédisposé (prédominance dans la race noire).

- Une chélö̈de peut récidiver après une exérèse chirurgicale.

Figure N4 : Chéloïde

Figure N5 : Aspect histologique d’une chéloïde

- Cicatrice rétractile

- Exagération du processus normal de contraction du tissu fibreux cicatriciel.

- Survient le plus souvent après des traumatismes sévères (brûlures profondes) au niveau des plantes et des paumes ou du thorax, et peut gêner la mobilité articulaire.

VI. Facteurs qui influencent la réparation de tissus

Cicatrisation de mauvaise qualité et évolution

- Cicatrisation rétractile, surtout après brûlure.

- Retard de cicatrisation.

- Certaines cicatrices évoluent vers un processus tumoral.

Tableau N2 : Facteurs qui influencent la réparation de tissus

- Locaux

- Infection

- Ischémie

- Présence de corps étrangers

- Présence de tissu nécrotique

- Mouvement dans la zone blessée

- Irradiation

- Tension dans la zone de blessure

- Dénervation

- Systémiques

- Âge avancé

- Malnutrition en protéines

- Déficience en vitamine C

- Déficience en zinc

- Excès de corticostéroïdes

- Manque de neutrophiles ou de macrophages

- Diabète sucré

- Médicaments cytotoxiques

- Anémie sévère

- Déficit immunitaire

- Trouble de la coagulation

- Prise de tabac

VII. Conclusion

La réparation est l’aboutissement logique et normal du processus inflammatoire. Elle se déroule en plusieurs étapes, qui tout à la fois s’intriquent et se succèdent. De nombreux facteurs exogènes et endogènes peuvent perturber ce phénomène, aboutissant souvent à un retard de cicatrisation. Mais la réparation peut être normale, aboutissant à une restitution ad integrum.

RÉPARATION ET CICATRISATION

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

Leave a Reply