Prise en charge des patients immunodéprimés : Sida, insuffisance hépatique, hépatites, sous corticothérapie au long court

Prise en charge des patients immunodéprimés : Sida, insuffisance hépatique, hépatites, sous corticothérapie au long court…

- Introduction :

Les déficits immunitaires constituent un groupe hétérogène de maladies qui peuvent être primaires ou secondaires d’étiologies multiples.

Ces patients souffrant d’immunodépression sont caractérisés par une plus forte susceptibilité aux infections, ils relèvent donc d’une prise en charge spécifique et pluridisciplinaire.

Ce risque infectieux implique la plupart du temps une antibiothérapie préventive ou curative.

Le rôle du médecin-dentiste sera d’éliminer les foyers infectieux bucco-dentaires et d’en prévenir leur dissémination systémique. Il peut également avoir un rôle dans la détection précoce de ces pathologies, pour cela une connaissance des signes oraux des maladies à l’origine d’immunodépression est nécessaire.

- Qui sont les patients immunodéprimés ?

Les patients immunodéprimés présentent un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs éléments du système immunitaire. On distingue habituellement les déficits primaires ce sont les déficits immunitaires héréditaires et des déficits secondaires, ou acquis, de l’immunité :

- Les déficits immunitaires primaires : sont rares ; ce sont des maladies héréditaires causées par une anomalie génétique pouvant altérer la maturation lymphocytaire, entraîner un déficit quantitatif ou qualitatif des cellules phagocytaires ou, enfin, entraîner un déficit en complément.

- Les déficits immunitaires secondaires : correspondent à des situations plus diverses :

- SIDA

- Les Hépatopathies

- Prises Médicamenteuses :

o Corticothérapie au long court

o La thérapeutique immunosuppressive

- Patients sous traitements anticancéreux :

o La chimiothérapie

o La thérapie ciblée

- Les cancéreux : hémopathies malignes (leucémie, lymphome)

- Certaines pathologies auto-immunes (lupus érythémateux disséminé)

- La dénutrition sévère,

- L’IRC (insuffisance rénale chronique),

- Le diabète non équilibré,

- L’Asplénisme, ou avec rate non fonctionnelle (drépanocytose, envahissement malin, etc.).

- Le patient tabagique présente également une altération du système immunitaire secondaire à un déficit de la fonction macrophagique.

- La grossesse elle-même s’accompagne d’une dépression immunitaire nécessaire à la tolérance vis-à-vis du fœtus.

- Les actes buccodentaires à risque infectieux :

Le patient immunodéprimé présente un risque d’infection locale et/ou générale et ce quel que soit l’origine de son immunodépression, qu’elle soit acquise ou congénitale.

Tableau 1 : les actes invasifs= actes à risque infectieux en stomatologie

En stomatologie, les actes buccodentaires à risque infectieux sont les actes invasifs (tableau 1) qui sont susceptibles d’entrainer une bactériémie. (Tableau 2)

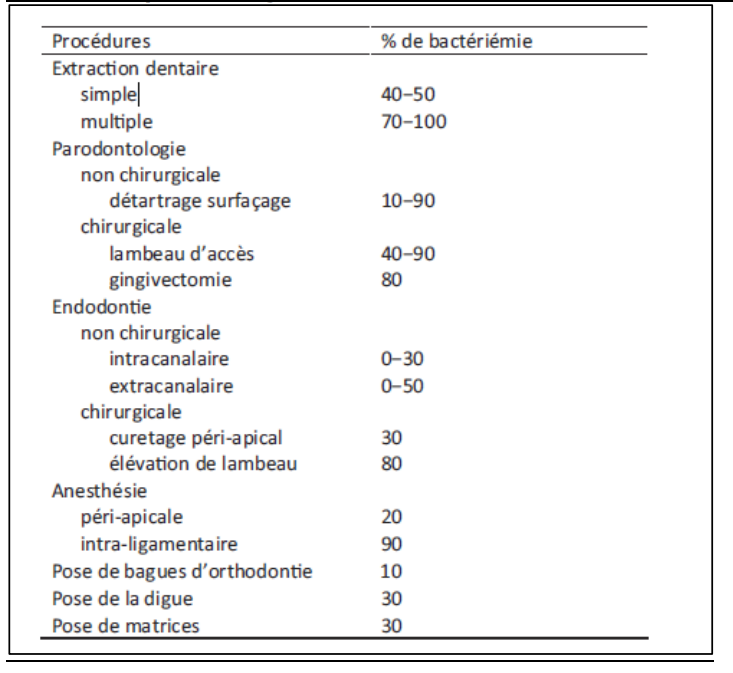

Tableau 2 : pourcentage de bactériémie selon l’acte invasif buccodentaire.

- Prescription antibiotique chez le sujet immunodéprimé :

Cette prescription est qualifiée d’antibiothérapie préventive ou antibioprophylaxie quand elle est prescrite en amont du geste invasif bucco-dentaire et elle est dite antibiothérapie curative quand elle est prescrite après l’acte.

- Antibiothérapie préventive

Le but d’une antibiothérapie prophylactique est de prévenir le risque d’infection, localisée à la cavité buccale ou disséminée au reste de l’organisme lié à un geste bucco-dentaire.

Une antibioprophylaxie est recommandée au cours de tous les actes invasifs (avec risque de saignement significatif) pratiqués chez les patients immunodéprimés : soins endodontiques, soins prothétiques à risque de saignement, tous les actes chirurgicaux.

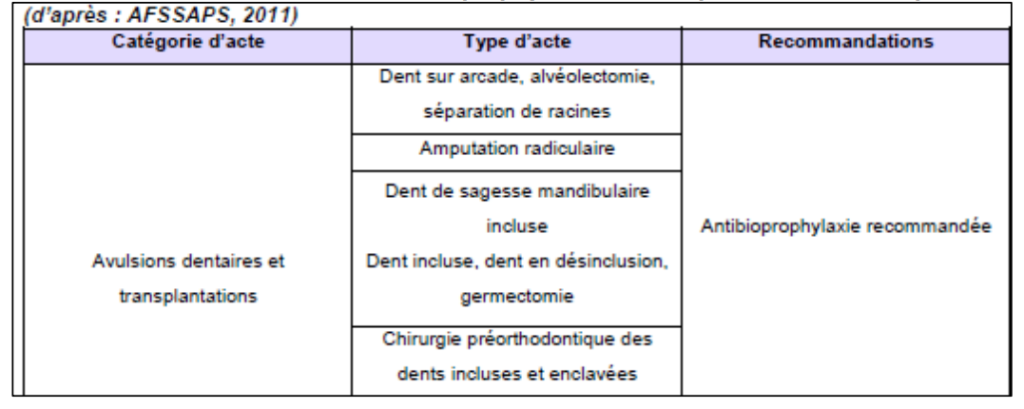

Tableau3 : Recommandation de l’antibioprophylaxie chez les patients immunodéprimés

- Antibiothérapie curative

Une antibiothérapie curative est indiquée dans tous les traitements invasifs chez un patient immunodéprimé.

Tableau 4 : Les principaux antibiotiques ainsi que leur posologie utilisée en pratique odonto- stomatologique

- SIDA :

L’infection par le VIH est une maladie rétrovirale transmissible essentiellement par voies parentérale et sexuelle, contre laquelle il n’existe pas de traitement qui permette d’en guérir. Le sida est un ensemble de maladies communes aux patients immunodéprimés (infections opportunistes, tumeurs malignes, complications systémiques) qui résultent des effets de l’infection du système immunitaire par le VIH. Il est caractérisé par une déficience immune progressive et sévère.

- Transmission : Il existe 3 modes de transmission :

- Transmission par voie sexuelle : La plupart des infections par le VIH ont été ou sont encore acquises à l’occasion de rapports sexuels non protégés. La transmission se fait par contact entre les sécrétions sexuelles, ou du sang contaminé par le virus, et les muqueuses.

- Transmission par voie sanguine : Elle concerne essentiellement les usagers de drogues injectables, les hémophiles et les transfusés. Il faut toutefois ajouter à ces différentes catégories de patients, bien que moins concernés, les professionnels de santé et notamment les chirurgiens dentistes.

- Transmission de la mère à l’enfant : Cette transmission peut survenir in utero pendant les dernières semaines de la grossesse et au moment de l’accouchement

- Evolution clinique: On distingue 3 stades :

- Primo-infection

- Elle apparaît environ 2 à 8 semaines après l’exposition au virus.

- Elle peut être asymptomatique ou se présenter sous la forme d’un syndrome pseudo-grippal ou mononucléosique avec adénopathies, rashs cutanés, fièvre, myalgie ou arthralgie,

- Céphalées, malaise général et ulcérations des muqueuses.

- Pendant les 2 à 4 semaines qui suivent la contamination, le virus infecte les lymphocytes CD4 où il se multiplie rapidement. En réponse, l’organisme produit des anticorps anti-VIH qui sont décelables par tests ELISA et Western Blot. Cette séroconversion se fait entre 3 et 8 semaines.

- La personne infectée reste porteuse du virus et peut à son tour le transmettre.

- Phase asymptomatique :

- Avec des manifestations mineures ; c’est la phase la plus longue de la maladie.

- Les sujets infectés ont une vie quasi normale durant cette période.

- Elle fait suite à la primo-infection et elle s’étend sur une période de 7 à 10 ans. L’infection chronique par le VIH ne se traduit par aucune manifestation clinique ou, tout au plus, seulement par une poly- adénopathie fluctuante. Ce n’est que suite à l’affaiblissement progressif du système immunitaire qu’apparaissent pathologies plus ou moins graves, constituant la phase symptomatique, dont la forme majeure est le sida.

- SIDA :

- Le sida correspond au stade avancé de l’infection par le VIH dont l’altération conséquente du système immunitaire se traduit par l’apparition de nombreuses pathologies, notamment d nombreuses infections opportunistes

- Manifestations buccales de l’infection par le VIH :

- Manifestations buccales fortement associées :

- candidoses (érythémateuse et pseudomembraneuse) ;

- affections parodontales (érythème gingival linéaire, gingivite et parodontite ulcéronécrotiques) ;

- leucoplasie chevelue ;

- sarcome de Kaposi ;

- ymphome non hodgkinien.

- Manifestations souvent associées :

- infections bactériennes et virales

- atteintes des glandes salivaires (hypertrophie, xérostomie) ;

- lésions thrombocytopéniques (purpura, pétéchies et ecchymoses) ;

- stomatite ulcéronécrotique.

- Manifestations pouvant être associées :

- infections bactériennes . virale (CMV) et

- neurologiques (névralgies trigéminales, paralysies faciales, hyperesthésie, dysphagie).

- Manifestations buccales d’origine thérapeutique :

- Lésions érythémateuses multiformes.

- Lésions ulcératives, Réactions lichénoïdes.

- Paresthésies péri-orales.

- Hyperpigmentations des muqueuses.

- Xérostomies. • Candidoses. • Purpura. • Mucites. • Dysgueusies.

- Manifestations buccales fortement associées :

5.4 Problèmes potentiels posés en pratique quotidienne par le patient infecté par le VIH :

- Risque de contamination.

- Risque infectieux (immunodépression).

- Risque de saignement (thrombocytopénie).

- Risques associés aux diverses complications.

5.5. Prévention de l’infection par le VIH Elle repose sur :

- l’éducation préventive ;

- la modification des comportements individuels et collectifs ;

- le dépistage anonyme et gratuit ;

- la prise de précautions par les personnels de santé et l’administration d’un anti rétro viral après exposition suite à une effraction tissulaire ;

5.6. La prise en charge :

- Précautions particulières :

- Supprimer le risque de transmission croisée

- Prévenir les infections postopératoires (en raison de l’immunodépression)

- Prévenir le risque hémorragique chez les sujets présentant une thrombocytopénie.

- La prise en charge va dépendre du stade de l’infection et du degré d’immunodépression, mesurés par :

- le taux de (lymphocytes T)LT CD4+,

- le taux de (polynucléaires neutrophiles)PNN

- et le taux de plaquettes.

- Un contact avec le médecin traitant, ainsi qu’un bilan sanguin sont donc indispensables pour obtenir ces valeurs.

- LT CD4+ > 200 /mm3, PNN < 500 /mm3, et plaquettes < 100 000 /mm3, sans autre pathologie associée : Les actes non invasifs sont possibles en cabinet dentaire, mais pour les actes invasifs, un protocole de prise en charge, avec notamment prescription d’une antibioprophylaxie doit être décidé avec le médecin spécialiste selon l’état du patient, ses traitements, et l’acte à réaliser ;

- LT CD4+ < 200 /mm3, ou stade SIDA : le patient peut être pris en charge au cabinet dentaire, après contact avec le médecin traitant. Ces patients prennent généralement un traitement antibiotique prophylactique au long cours pour éviter les infections opportunistes.

- LES HEPATHOPATHIES :

6.1. les types d’hépato-pathies :

- HEPATITES

- Ce sont des maladies du foie, caractérisées par une inflammation du tissu hépatique résultant d’une infection virale ou bactérienne, mais aussi d’une prise de substance illicites, d’une consommation excessive d’alcool…

- Les hépatites virales sont les plus fréquentes, et les virus pouvant être retrouvés sont : VHA, VHB, VHC, VHD et VHE. Les plus courants sont VHB et VHC, et ce sont les seuls pouvant passer à la chronicité .

- Une hépatite virale peut évoluer vers une cirrhose et donc une insuffisance hépatique,

- La cirrhose :

- Est une affection chronique, irréversible et diffuse du foie, caractérisée par une fibrose hépatique et une nécrose progressive qui a pour conséquence une insuffisance hépatique et une hypertension portale.

- Les principales étiologies sont la consommation excessive d’alcool, et les infections par le VHC et le VHB .

- L’insuffisance hépatique

- Elle se caractérise par une atteinte des fonctions de synthèse du foie, notamment celle des facteurs de coagulation et se subdivise en insuffisance aigue et chronique

- Insuffisance hépatique aigue

- Elle correspond à une perte brutale des fonctions hépatiques, sans qu’il y ait de pathologies hépatiques chroniques préexistantes.

- Elle est dite sévère si le taux de prothrombine est inférieur à 50% ; et grave, si elle est associée à une encéphalopathie : on parle alors d’hépatite fulminante.

- Elle se sudivise en :

-HEPATITE MEDICAMENTEUSE

- HEPATITE TOXIQUE

- HEPATITE VIRALE

- Insuffisance hépatique chronique

- Elle correspond à une détérioration du foie qui se produit sur plusieurs mois ou années.

- Elle conduit à une altération progressive des fonctions hépatiques.

- Le stade de cirrhose est atteint lorsque les lésions deviennent irréversibles.

- Les étiologies sont multiples : l’alcool, les virus hépatotropes (virus de l’hépatite C et B), les maladies auto- immunes ou encore métaboliques.

- La transplantation hépatique : est indiquée dans les cas d’hépatites chroniques (cirrhose en stade terminal), les cirrhoses biliaires, les insuffisances hépatiques fulminantes…

6.2. Les risques :

- La présence d’une pathologie hépatique entraîne une susceptibilité accrue aux infections et un retard de cicatrisation.

- De plus, la perturbation de la synthèse des facteurs de coagulation et la thrombopénie se traduisent par une augmentation du risque de saignement.

- Enfin, le métabolisme de certains médicaments sera altéré.

6.3. Conduite à tenir :

- Avant de pratiquer des soins, il faudra donc connaître les valeurs du TP, de la NFS, des plaquettes, et doser les transaminases (ASAT, ALAT).

- Les patients avec un TP > 50%, peuvent être pris en charge en cabinet dentaire, après contact avec l’hépatologue, et en respectant certaines précautions ;

- Pour les actes invasifs mais sans risque hémorragique (détartrage, actes impliquant une manipulation de la pulpe) : une antibioprophylaxie devra être discutée ;

- Pour les actes invasifs à risque hémorragique modéré ou élevé : l’antibiothérapie et le milieu de prise en charge seront à déterminer avec l’hépatologue, selon le type d’acte et le stade de la maladie.

- Dans tous les cas, des moyens d’hémostase locaux devront être mis en place.

Dans le cas de transplantation :

- Les précautions à prendre sont liées à la toxicité de certains médicaments, aux traitements prescrits immunosuppresseurs (augmentation du risque d’infection) et anticoagulants, au risque de saignement important lors de soins invasifs, et aux risques de rejet de la greffe.

- Avant la transplantation : un bilan bucco-dentaire devra être effectué, avec élimination des foyers infectieux bucco-dentaires,

- Après la transplantation : le patient sera revu régulièrement. Les actes invasifs devront être précédés d’une antibioprophylaxie et des précautions seront prises visant à prévenir ou limiter le saignement.

- PATIENTS SOUS CORTICOTHERAPIE au long court :

- Les corticoïdes sont des anti inflammatoires stéroïdiens prescrits dans divers pathologies pour leurs propriétés antiinflammatoires, antiallergiques et immunomodulatrices

- La corticothérapie est dite de long cours si la durée de traitement dépasse un mois

- Les classes de corticoïdes : Les corticoïdes sont classés en :

- Glucocorticoïdes naturels qui comprennent le cortisol, la cortisone, l’hydrocortisone et l’hémissuccinate d’hydrocortisone, sécrétés par les glandes surrénales entre 2 et 8 heures du matin.

- Glucocorticoïdes de synthèse permettent une meilleure action anti-inflammatoire. Ils sont répartis en :

- Corticoïdes à effets courts : prednisone, prednisolone, méthylprednisolone ;

- Corticoïdes à effets intermédiaires : triamcinolone, paraméthasone;

- Corticoïdes à effets prolongés : bétaméthasone, dexaméthasone, cortivazol.

- Les principales indications des corticoïdes sont :

- les maladies inflammatoires systémiques, –

- les vascularites sévères,

- une insuffisance surrénalienne, et d’autres pathologies comme l’asthme, la sclérose en plaque, les maladies inflammatoires chroniques intestinales…

- Les effets secondaires des corticoïdes : sont

-Prédispositions aux infections (virale ; bactérienne ; mycosique)

- troubles digestifs

- ostéoporose

- complications infectieuses (réactivation d’un foyer infectieux latent : zona ; herpes)

- Insuffisance surrénale

- Hypertension artérielle

- Diabète stéroïdien

- Précautions à prendre :

- Prendre contact avec le médecin traitant

- Mesures universelles d’hygiène et d’asepsie doivent être respectées

- Ces patients présentent un risque infectieux augmenté, particulièrement si la posologie quotidienne dépasse 10mg / j d’équivalent prédnisone.

- Les actes invasifs impliquant une cicatrisation de l’os ou de la muqueuse (manipulation gingivale ; pulpaire, ou de la région péri apicale de la dent ou effraction de la muqueuse orale) devront être réalisés sous antibiothérapie, à démarrer deux jours avant l’intervention, et à poursuivre jusqu’à cicatrisation muqueuse (7à 10 jours).

- les autres soins non invasifs à savoir (soins conservateurs ; soins prothétiques non sanguinolents et les ajustements d’appareillage d’ODF) : il faudra respecter les précautions générales.

- aucune précaution particulière par rapport à l’anesthésie

- Thérapies immunosuppressives :

Les thérapeutiques immunosuppressives regroupent :

- Traitements par corticoïdes (détaillés précédemment)

- Les thérapie ciblées ou biologiques ou biothérapie à visée immunosuppressive

- Les traitements anti rejet des greffes : La ciclosporine, le tacrolimus, le sirolimus et l’everolimus font partie, du fait de leur activité immunosuppressive, des thérapeutiques destinées à réduire le risque de rejet après transplantation d’un organe solide ou de maladie du greffon contre l’hôte après greffe de cellules souches hématopoïétiques. Les patients greffés d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques sont souvent traités par des associations d’immunosuppresseurs incluant habituellement des corticoïdes. Il convient donc de les considérer comme à risque infectieux particulièrement élevé.

- Les anti TNF alpha : La Prise en charge d’un patient sous anti-TNF alpha ou anticorps anti- lymphocytaires : en cas d’acte invasif, la prise en charge devra être discutée avec le médecin prescripteur, avec éventuellement une interruption du traitement, accompagnée d’une antibioprophylaxie avant l’acte qui sera poursuivie jusqu’à cicatrisation muqueuse.

Outre les greffes et transplantations d’organes, plusieurs maladies auto-immunes sont susceptibles d’être traitées par des traitements immunosuppresseurs

Conclusion :

Il existe plusieurs situations pathologiques impliquant une immunodépression qui aura un impact sur la prise en charge stomatologique de ce type de malades.

Le risque majeur rencontré chez les patients immunodéprimés est le risque infectieux lors de réalisation d’actes invasifs comme lors d’une extraction dentaire, ce risque sera prévenu avant de procéder à l’acte par une couverture antibiotique adéquate qui sera poursuivie jusqu’à cicatrisation car à côté du risque infectieux s’ajoute souvent un risque de retard de cicatrisation d’où la nécessité d’un contrôle du patient.

Dans certains cas il existe d’autre risques associés qui diffèrent selon la pathologie ou les médicaments à l’origine de l’immunodépression. Ces risques associés devraient bénéficier des précautions recommandées afin d’en prévenir les conséquences sans hésiter à collaborer avec le médecin spécialiste assurant le suivi du malade (cancérologue, hématologue, infectiologue, etc.) dans un cadre de prise en charge multidisciplinaire.

Prise en charge des patients immunodéprimés : Sida, insuffisance hépatique, hépatites, sous corticothérapie au long court…

Voici une sélection de livres:

“Orthodontie de l’enfant et de l’adulte” par Marie-José Boileau

Orthodontie interceptive Broché – Grand livre, 24 novembre 2023

ORTHOPEDIE DENTO FACIALE ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE

Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie

Guide d’odontologie pédiatrique: La clinique par la preuve

Orthodontie linguale (Techniques dentaires)

Leave a Reply