Principes mécaniques

Principes mécaniques

I. Résumé

- Le traitement d’une cavité comporte deux étapes essentielles :

- Étape thérapeutique médicochirurgicale.

- Étape restauratrice qui consiste en la restauration morphologique et fonctionnelle de la dent à l’aide d’un matériau d’obturation approprié. Ce matériau, placé dans la cavité buccale, est soumis à des forces très importantes et de nature diverse.

- L’échec de la thérapeutique peut se traduire par :

- Une désinsertion ou mobilisation du matériau.

- Une récidive de carie.

- Une fracture secondaire de la dent ou du matériau d’obturation définitif.

- La préparation cavitaire ne doit pas se faire de manière aléatoire, elle doit obéir aux « principes généraux de taille des cavités ». Ces principes incluent :

- Principes mécaniques : assurent la fixité (stabilité et rétention).

- Principes prophylactiques : assurent la durabilité de la dent et de l’obturation.

- Concepts biologiques : garantissent la pérennité de l’organe dentaire en évitant les altérations secondaires de la pulpe et du péri-apex.

II. Les principes mécaniques

Principes mécaniques = la fixité de l’obturation.

Sous la pression des forces de mastication, le matériau qui n’adhère pas à la dentine peut se déplacer. Pour assurer sa fixité (stabilité et rétention), il est nécessaire de concevoir des « artifices architecturaux » permettant d’obtenir des résultats exemplaires. Élaborés par Black, ces principes s’appliquent principalement à la préparation des cavités pour des matériaux non adhésifs comme l’amalgame.

A. Stabilité ou sustentation

Les forces appliquées sur la restauration lors de la mastication sont transmises à travers celle-ci au fond de la préparation. La forme du fond détermine donc la stabilité de la restauration. Pour une dent en position normale sur l’arcade, la résultante des forces de mastication coïncide en principe avec l’axe de la dent.

1. Fond naturel ou sphéroïdal

C’est la forme obtenue après un curetage dentinaire. Sa forme arrondie favorise le basculement du matériau d’obturation sous l’effet des forces de mastication.

Conclusion :

Le fond naturel ne présente aucune stabilité.

2. Fond oblique par rapport aux forces de mastication et à l’axe de la dent

« F » est la résultante des forces occlusales (masticatoires). Elle peut être décomposée au niveau du fond de la cavité en deux forces :

- F1 : favorable, elle applique l’obturation contre le fond.

- F2 : défavorable, elle provoque un glissement de l’obturation.

Conséquences :

- Risque de récidive de carie.

- Possibilité de fracture de la paroi dentaire.

Conclusion :

Le fond oblique ne présente aucune stabilité.

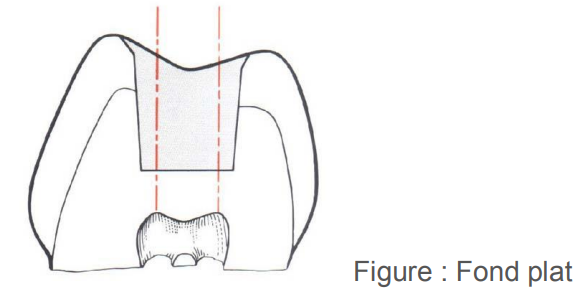

3. Fond plat par rapport aux forces de mastication et à l’axe de la dent

La résultante des forces « F » a la même direction que l’axe de la dent au niveau de la cavité. Elle ne se décompose pas, ce qui confère une grande stabilité à l’ensemble « surface d’obturation et fond de cavité ».

Conclusion :

La stabilité de l’obturation est assurée par un fond plat perpendiculaire à l’axe de la dent et aux forces de mastication.

4. Applications cliniques particulières

L’établissement d’un fond plat peut être mutilant et dangereux pour la vitalité pulpaire ou de la dent. Différentes solutions ont été proposées :

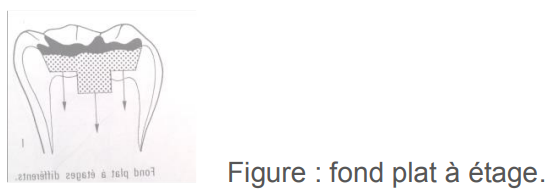

4.1 Le fond plat à étage

Le fond plat est constitué de plusieurs marches situées à des niveaux différents.

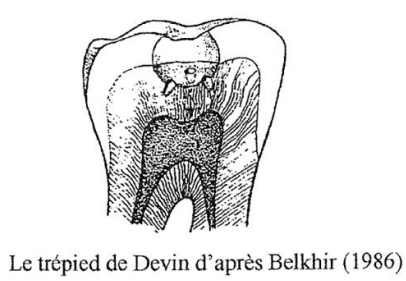

4.2 Puits stabilisateurs de Devin

Le trépied de Devin (d’après Belkhir, 1986) repose sur la création de trois puits stabilisateurs répartis pour assurer une bonne stabilité de l’obturation. Ces puits sont taillés à l’aide d’une fraise ronde, en évitant les zones dangereuses pour la pulpe.

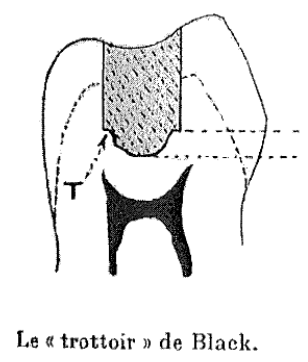

4.3 Trottoir de Black

Dans les cavités profondes, Black préconise un méplat tout autour du fond naturel, réalisé à l’aide d’une fraise fissure ou d’une fraise à cône renversé.

B. Principes de rétention

Une préparation est dite rétentive si elle immobilise le matériau de reconstitution dans les trois directions perpendiculaires :

- Vestibulo-lingual.

- Mésio-distal.

- Axial.

Les parois de la préparation doivent, par leur direction et leur résistance, empêcher le déplacement de la restauration dans ces trois directions.

1. Rétention dans les cavités simples

- Dans le sens vestibulo-lingual : la présence des parois vestibulaire et linguale s’oppose à la mobilité du matériau.

- Dans le sens mésio-distal : la présence des parois mésiale et distale empêche tout déplacement du matériau.

Remarque :

- Les parois vestibulaire et linguale doivent être parallèles entre elles ou légèrement convergentes vers l’axe de la dent dans le sens occlusal.

- Les parois mésiale et distale sont parallèles entre elles et aux faces correspondantes.

- Dans le sens axial : l’absence de paroi occlusale pose un problème de rétention. Deux paramètres interviennent :

- La direction des parois.

- La profondeur de la cavité.

L’expérience du « tube en verre » décrite par Maimosse montre que, dans les préparations simples, la rétention axiale est assurée par une cavité plus profonde que large.

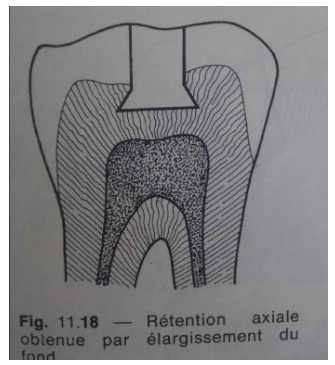

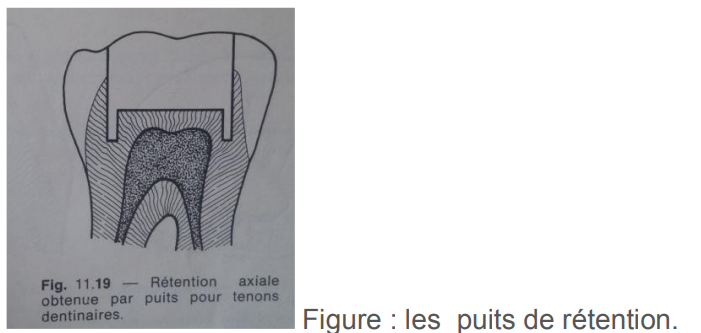

Application clinique particulière

Dans les cavités plus larges que profondes, pour préserver l’intégrité tissulaire, la rétention peut être améliorée par différents artifices :

- Élargissement du fond à l’aide d’une fraise cône renversée.

- Création d’une ou plusieurs cavités accessoires ou puits de rétention dans les zones non dangereuses pour la pulpe.

- Convergence légère des parois.

2. Rétention des cavités composées

Si une paroi latérale disparaît, le blocage dans le sens transversal n’est plus possible. On préconise alors le système de la « queue d’aronde » :

- La rétention de la cavité secondaire assure celle de la cavité principale, et réciproquement.

Principes mécaniques

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Leave a Reply