Préparation et obturation des cavités type classe I

Préparation et obturation des cavités type classe I

Préparation et obturation des cavités type classe I

Introduction

La préparation et l’obturation des cavités de classe I, selon la classification de Black, concernent les lésions carieuses localisées sur les faces occlusales des prémolaires et molaires, ainsi que sur les faces palatines des incisives et canines. Ces cavités se forment généralement dans les sillons, fossettes ou puits de l’émail, où la plaque dentaire peut s’accumuler, favorisant le développement de caries. La prise en charge de ces lésions nécessite une approche méthodique, respectant des principes stricts pour garantir la durabilité de la restauration et la préservation de la vitalité pulpaire.

Ce document détaille les étapes de préparation et d’obturation des cavités de classe I, en tenant compte des spécificités anatomiques des dents concernées, des outils utilisés, et des principes de Black pour une préparation cavitaire optimale. Il intègre également des descriptions enrichies pour atteindre un contenu complet et structuré, tout en respectant les exigences d’organisation et de clarté.

Généralités

La préparation des cavités de classe I repose sur des principes fondamentaux visant à éliminer les tissus dentaires altérés, à assurer une rétention mécanique adéquate pour l’obturation, et à prévenir l’extension des caries. Ces cavités se distinguent par leur localisation dans des zones soumises ou non aux forces masticatoires, ce qui influence les techniques de préparation et le choix des matériaux d’obturation, comme l’amalgame ou les composites. Les étapes principales incluent la trépanation, le curetage dentinaire, la taille de la cavité, et l’obturation, chacune réalisée avec des instruments spécifiques et sous des conditions cliniques rigoureuses.

Trépanation et ouverture

La trépanation consiste à créer un accès à la cavité carieuse pour faciliter les étapes ultérieures. Lorsque la carie communique avec l’extérieur par un pertuis étroit, il est nécessaire de l’élargir pour permettre un accès optimal aux tissus altérés. Cette étape est réalisée à l’aide d’une fraise boule fine en carbure de tungstène montée sur une turbine à haute vitesse. La fraise boule permet une coupe précise et contrôlée, éliminant l’émail fragilisé sans endommager les tissus sains environnants.

Si l’ouverture initiale est suffisamment large, l’opérateur peut passer directement à l’extension de la cavité. Cette extension est effectuée à l’aide d’une fraise cylindrique (en carbure de tungstène ou diamantée) montée sur turbine. L’objectif est d’éliminer l’émail en surplomb non soutenu par une dentine saine, assurant ainsi une cavité aux contours nets et stables. L’utilisation d’une irrigation abondante est essentielle pour éviter la surchauffe des tissus dentaires et préserver leur intégrité.

Curetage dentinaire

Le curetage dentinaire vise à éliminer tout le tissu dentinaire pathologique, caractérisé par une texture ramollie ou décolorée. Cette étape est cruciale pour prévenir la progression de la carie et garantir une base saine pour l’obturation. Le curetage est réalisé à l’aide de :

- Fraises boules montées sur contre-angle, adaptées à la taille de la cavité.

- Excavateurs manuels, qui permettent une élimination précise des tissus mous dans les zones difficiles d’accès.

La taille des instruments est choisie en fonction des dimensions de la cavité. Une fois le curetage terminé, la cavité est soigneusement nettoyée à l’aide d’un jet d’eau et d’air, puis séchée pour préparer l’étape suivante. Une attention particulière est portée à l’inspection visuelle et tactile pour s’assurer qu’aucun tissu carieux ne subsiste.

Particularités

La préparation des cavités de classe I varie en fonction de l’anatomie de la dent concernée (incisives, canines, prémolaires ou molaires) et de la localisation de la lésion (face occlusale, vestibulaire ou palatine). Chaque type de dent présente des caractéristiques spécifiques qui influencent la forme de la cavité et les techniques utilisées.

Sur Hannah sur les incisives et les canines

Caractéristiques

Sur les incisives et les canines, les cavités de classe I se situent généralement sur la face palatine, dans les sillons ou puits de l’émail. Ces cavités prennent souvent la forme d’un puits à parois arrondies, suivant l’évolution de la carie vers la distance inter-cornes (espace entre les cornes pulpaires). Le fond de la cavité peut être oblique ou plat, selon l’axe de la dent et l’étendue de la lésion.

Taille

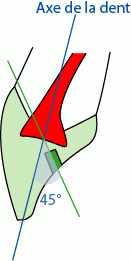

La taille de la cavité sur les incisives et canines est réalisée avec une fraise cylindrique montée sur turbine, tenue obliquement par rapport à l’axe de la dent. Cette orientation permet de respecter l’anatomie naturelle de la dent tout en assurant une cavité rétentive. La stabilité de l’obturation est garantie par un fond plat, qui offre une base solide pour le matériau de restauration.

Dans les cas où la cavité est particulièrement large, un élargissement supplémentaire est effectué à l’aide d’une fraise cône renversée, ce qui permet de créer une forme rétentive en forme de puits. Cette configuration est idéale pour les obturations à l’amalgame, car elle n’est pas soumise aux forces masticatoires importantes, réduisant ainsi le risque de fracture de la restauration.

Figure 7-1 : Schéma d’une cavité de classe I sur une incisive, illustrant un puits à parois arrondies avec un fond plat.

Sur les prémolaires et molaires

Face occlusale

Sur les prémolaires et molaires, les cavités de classe I se trouvent principalement sur la face occlusale, dans les sillons et fossettes propices à l’accumulation de plaque dentaire. L’extension de la cavité commence par l’inclusion de tous les sillons et fossettes susceptibles de développer une carie, afin de prévenir les lésions secondaires. La forme finale de la cavité dépend de l’anatomie occlusale spécifique de chaque dent.

Pour les prémolaires

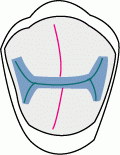

Sur les prémolaires, la cavité suit généralement les sillons occlusaux, formant une cavité allongée qui respecte la morphologie de la dent. Une fraise à fissure est utilisée pour tailler les parois de manière précise, en veillant à maintenir des parois parallèles pour la rétention de l’obturation.

Figure 7-2 : Schéma d’une cavité de classe I sur une prémolaire, montrant l’extension dans les sillons occlusaux.

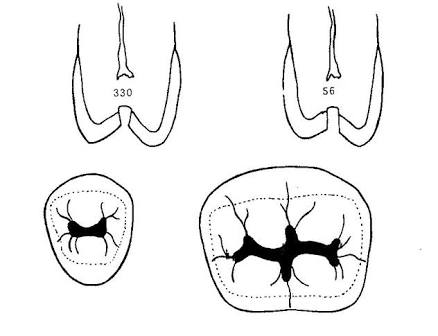

Pour les molaires inférieures

Sur les molaires inférieures, la cavité englobe le sillon mésio-distal jusqu’aux fossettes marginales, où une forme en queue d’aronde est esquissée pour améliorer la rétention mécanique. Les sillons secondaires (inter-cuspidiens vestibulaires et linguaux) sont également inclus pour éliminer tout tissu potentiellement cariogène.

Figure 7-3 : Schéma d’une cavité de classe I sur une molaire inférieure, illustrant la forme en queue d’aronde.

Pour les molaires supérieures

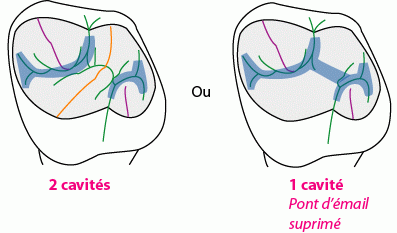

Les molaires supérieures présentent une particularité anatomique due à la présence d’un pont d’émail entre les cuspides. Selon que ce pont est atteint ou non par la carie, deux scénarios sont possibles :

- Grande cavité occlusale : Si le pont d’émail est carié, une cavité unique et étendue est réalisée, englobant toute la face occlusale.

- Deux cavités réduites : Si le pont d’émail est intact, deux cavités distinctes sont préparées :

- Une cavité mésiale, en forme de croissant à concavité vestibulaire, s’étendant du sillon mésio-vestibulaire vers la crête marginale mésiale.

- Une cavité distale, plus petite, à concavité palatine.

Figure 7-4 : Schéma montrant deux cas pour les molaires supérieures : une grande cavité occlusale ou deux cavités réduites séparées par le pont d’émail.

Cavité simple des fossettes vestibulaires ou sillons palatins

Dans le cas des fossettes vestibulaires des molaires inférieures ou des sillons palatins des molaires supérieures, la cavité prend une forme ovalaire. L’extension est réalisée avec une fraise à fissure, en maintenant l’axe de la cavité perpendiculaire à l’axe de la dent. Ces cavités sont généralement plus profondes que larges, ce qui favorise la rétention mécanique.

Cavité composée occluso-vestibulaire ou occluso-palatine

Lorsque la cavité vestibulaire ou palatine s’étend largement vers la face occlusale, où une cavité existe déjà, une cavité composée est réalisée. Cette cavité combine les deux lésions (occlusale et vestibulaire/palatine) après évaluation de la résistance mécanique du tissu résiduel entre elles. Une telle configuration nécessite une planification rigoureuse pour éviter d’affaiblir la structure dentaire.

Figure 7-5 : Exemple d’une cavité composée occluso-vestibulaire sur une molaire, intégrant les deux zones carieuses.

Cavité de classe I très étendue

Dans le cas d’une cavité de classe I très étendue, où la largeur dépasse la profondeur, des tenons dentinaires (ou pinces) sont utilisés pour assurer la rétention de l’obturation. Ces tenons sont placés dans des puits taillés dans la dentine, à égale distance de la pulpe et de la jonction émail-dDentine, pour minimiser les risques de fracture ou d’exposition pulpaire.

Figure 7-6 : Schéma d’une cavité très étendue avec des tenons dentinaires pour la rétention.

Vérification des principes de taille des cavités

La préparation des cavités de classe I doit respecter les principes de Black, qui garantissent la stabilité, la rétention et la prévention des caries secondaires. Ces principes incluent :

- Stabilité : Assurée par un fond plat perpendiculaire aux forces masticatoires, qui répartit les contraintes de manière uniforme.

- Rétention axiale : Obtenue en taillant une cavité plus profonde que large, ce qui empêche le déplacement vertical de l’obturation.

- Rétention mésio-distale : Garantie par des parois parallèles entre elles, limitant les mouvements horizontaux.

- Rétention vestibulo-linguale : Assurée par des parois épaisses taillées parallèlement à l’axe de la dent.

- Contours harmonieux : Les angles vifs sont éliminés pour obtenir un contour net, continu et sans zones de fragilité.

- Profondeur et épaisseur des parois : Vérifiées pour garantir la solidité de la restauration et la protection pulpaire.

Une fois la cavité préparée, une inspection finale est réalisée pour confirmer le respect de ces principes, assurant ainsi une base optimale pour l’obturation.

Obturation à l’amalgame

Les amalgames sont des biomatériaux métalliques utilisés pour restaurer des pertes de substance dentaire, qu’elles soient simples ou complexes. Leur pose suit des étapes cliniques précises pour garantir une restauration durable et fonctionnelle :

- Préparation cavitaire : Réalisée selon les principes de Black, comme décrit ci-dessus.

- Isolement du champ opératoire : Utilisation d’une digue en caoutchouc pour maintenir un environnement sec et propre.

- Pose d’un fond protecteur/stabilisateur : Application d’un matériau (ex. : verre ionomère) pour protéger la pulpe et stabiliser la cavité.

- Choix de la matrice et de la porte-matrice : Pour les cavités de classe II (non abordées ici), une matrice est utilisée pour reformer les parois proximales.

- Trituration de l’amalgame : Mélange homogène de l’alliage d’amalgame avec du mercure dans un triturateur.

- Application de l’amalgame : Transporté dans la cavité à l’aide d’un pistolet à amalgame pour une insertion précise.

- Condensation : Compactage de l’amalgame à l’aide d’un fouloir pour éliminer les vides et assurer une densité optimale.

- Élimination des excès : Retrait de la matrice (pour les classes II) et des surplus d’amalgame.

- Pré-sculpture : Façonnage initial de l’amalgame pour restaurer l’anatomie occlusale.

- Vérification de l’occlusion : Contrôle des contacts avec les dents antagonistes pour éviter les interférences.

- Brunissage : Lissage de la surface pour améliorer la finition et la résistance.

- Finition finale : Réalisée 48 heures après la pose, une fois l’amalgame complètement durci, pour polir et ajuster la restauration.

Figure 7-7 : Photographie d’une cavité de classe I obturée à l’amalgame sur une molaire (C:\Users\guerrache\Desktop\Dr Ziani\DSC07612.JPG).

Considérations cliniques supplémentaires

Choix des matériaux

Bien que l’amalgame soit un matériau traditionnel pour les cavités de classe I, les composites dentaires sont de plus en plus utilisés en raison de leur esthétique et de leur adhérence aux tissus dentaires. Cependant, les amalgames restent indiqués pour les cavités profondes ou dans les zones à forte charge masticatoire, grâce à leur durabilité et leur résistance mécanique.

Prévention des complications

Pour éviter les complications telles que les fractures de la restauration ou les caries secondaires, il est essentiel de :

- Respecter les principes de taille pour minimiser les zones de fragilité.

- Assurer une condensation adéquate de l’amalgame pour éviter les porosités.

- Vérifier l’étanchéité des marges pour prévenir l’infiltration bactérienne.

Suivi post-opératoire

Un suivi clinique est recommandé pour contrôler l’intégrité de la restauration, l’absence de douleur pulpaire, et l’occlusion correcte. Les patients doivent être informés des bonnes pratiques d’hygiène buccale pour prolonger la durée de vie de la restauration.

.

Conclusion

La préparation et l’obturation des cavités de classe I exigent une approche rigoureuse, respectant les principes de Black pour garantir une restauration stable, rétentive et durable. En tenant compte des spécificités anatomiques des incisives, canines, prémolaires et molaires, et en utilisant des instruments adaptés, le clinicien peut obtenir des résultats cliniques optimaux. L’amalgame, bien que concurrencé par les composites, reste un matériau fiable pour les cavités de classe I, en particulier dans les zones soumises à des contraintes masticatoires. Une exécution précise des étapes cliniques, combinée à un suivi régulier, assure la longévité des restaurations et la satisfaction des patients.

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Leave a Reply