Préparation des cavités de classe II

Préparation des cavités de classe II

Introduction

La cavité de classe II est une cavité proximo-triturante qui siège au niveau des faces proximales de prémolaire et molaire, elle se compose d’une cavité principale (proximale), une cavité secondaire (occlusale) et un isthme ou col qui réunit les deux cavités.

Localisation

Les lésions carieuses de classe II concernent les atteintes des faces proximales des prémolaires et molaires. Ces cavités sont dites composées, elles s’étendent simultanément sur une ou deux faces proximales et la face triturante. La cavité de carie peut siéger au niveau des faces proximales des molaires et prémolaires supérieures et inférieures, cette cavité peut avoir trois origines :

- Une carie purement proximale siégeant au-dessus ou en dessous du point de contact.

- Une carie née dans le sillon mésio-distal ou dans la fossette mésio-distale, dans un deuxième temps, après développement du processus carieux il y a atteinte de la zone proximale.

- Les deux types ci-dessus peuvent être associés.

Classe II A

Situation clinique

C’est le cas d’une lésion carieuse débutante, donc limitée à la zone du point de contact, la face occlusale étant indemne de lésion. La cavité sera préparée en préservant les structures dentaires saines. Sturdevant leur attribue le terme de « cavité conservatrice ». Une telle restauration est possible seulement :

- Si le praticien trouve un accès direct à la face proximale grâce à l’absence sur l’arcade de la dent contiguë qui permet la vue de la lésion et le passage des instruments.

- On peut aussi faire une telle restauration quand l’accès est donné par la préparation occluso-proximale de la dent voisine, mais dans ce cas, l’accès est un peu plus étroit et délicat.

Réalisation de la préparation proprement dite

Ces cavités sont toujours réalisées avec une fraise cône renversé (08 ou 10) :

- En réalisant une paroi cervicale plane, perpendiculaire aux forces de mastication.

- La rétention axiale est assurée par la convergence en direction occlusale des parois vestibulaires et linguales.

- La rétention mésio-distale est assurée par des rainures réalisées aux dépens des parois vestibulaire et linguale à proximité de la paroi axio-pulpaire.

Selon le volume de la cavité, ces rainures peuvent s’estomper en direction occlusale ou, au contraire, déboucher sur la face occlusale en modifiant la ligne de contour.

- La rétention vestibulo-linguale est pour sa part assurée en partie par la présence et l’orientation des parois vestibulaire et linguale, les rainures complètent parfaitement cette rétention.

Classe II B

C’est une restauration composée biface d’une dent atteinte généralement d’une perte de substance, d’origine carieuse située au niveau de l’une des faces proximales. Cette restauration composée se justifie dans les cas suivants :

- Cavité de carie purement proximale avec présence de la dent voisine.

- Cavité de carie occlusale, née dans la fossette proximale du sillon MD ayant miné la crête marginale.

- Présence sur la même dent d’une cavité de carie occlusale et d’une cavité proximale.

Préparation de la cavité composée (classe II B de Hess)

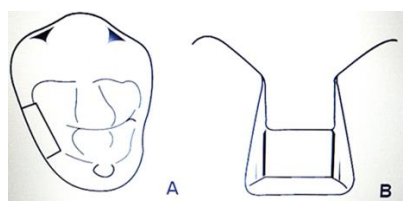

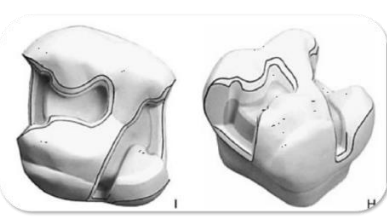

La cavité classe II B sera composée :

- D’une cavité principale située sur la face proximale = BOX.

- D’une cavité secondaire sur la face occlusale.

- Les deux cavités sont reliées entre elles par un isthme.

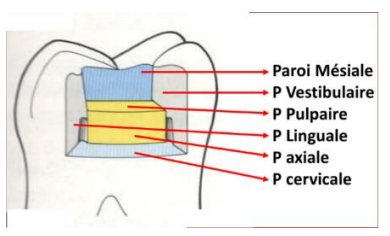

La cavité principale

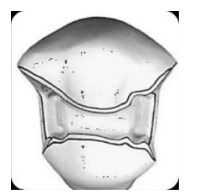

C’est une cavité proximale dans le sens axial et s’étend de la face triturante au collet anatomique de la dent. La cavité principale présente :

Une paroi cervicale :

- Qui constitue le fond de la cavité.

- Elle sera plus ou moins perpendiculaire à l’axe de la dent et légèrement inclinée vers la paroi axiale afin d’augmenter la stabilité de l’obturation.

- Elle sera située au voisinage du collet anatomique afin que le bord cervical de l’obturation soit recouvert par la papille gingivale inter-dentaire.

- Dans le sens mésio-distal sa profondeur ne sera jamais inférieure à 1 mm (en fonction de la proximité pulpaire).

Une paroi axiale :

- Elle est parallèle à l’axe de la dent et limite la cavité principale dans le sens mésio-distal.

- Elle sera perpendiculaire à la paroi cervicale.

Une paroi vestibulaire et une paroi linguale :

- Parallèles entre elles et divergentes en vue occlusale (déplacées vers les zones accessibles au brossage).

- Elles sont situées de part et d’autre du point de contact.

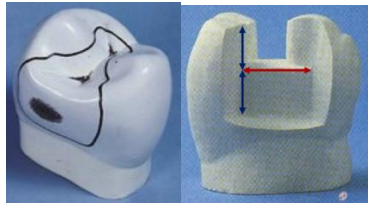

La cavité secondaire

Dérive de la classe I de Black et prendra généralement la forme d’une queue d’aronde et servira de rétention à l’ensemble de l’obturation. Elle est limitée par la paroi proximale (sauf dans le cas de cavité disto-occluso-mésiale), la paroi vestibulaire et la paroi linguale. La cavité secondaire présente :

- Une paroi pulpaire ou fond de la cavité :

- Elle est perpendiculaire à l’axe de la dent et à la paroi axiale de la cavité principale.

- La rétention étant fonction de celle-ci (cavité secondaire) devra être plus profonde que large (supérieure à 3 mm).

- La paroi proximale :

- Elle est parallèle à la face correspondante.

- Elle peut être mésiale ou distale, ou de part et d’autre du pont d’émail.

- Elle est légèrement oblique convergente vers la paroi pulpaire.

- Les parois vestibulaire et linguale :

- Sont parallèles entre elles et à l’axe de la dent mais perpendiculaire à la paroi pulpaire.

- Elles délimitent la largeur de la cavité secondaire qui ne sera jamais inférieure à 2 mm.

- La cavité principale a une profondeur = au double de celle de la cavité secondaire.

L’isthme

- C’est un col qui relie la cavité secondaire à la cavité principale.

- Il ne devra pas être étroit, sa largeur sera toujours supérieure à 2 mm.

- C’est la partie la plus étroite de la cavité et réalise la rétention en direction proximale.

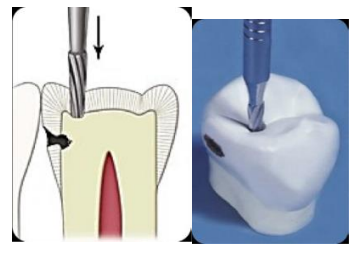

Ouverture de la cavité

- En l’absence de la dent voisine : on réalise une rainure au niveau de la face proximale (fraise cylindrique) parallèlement à l’axe de la dent.

- En présence de la dent voisine : La trépanation se fait au niveau de la fossette marginale correspondante, à l’aide d’une fraise boule diamantée montée sur turbine, puis à l’aide d’une fraise cylindrique on réalise l’extension.

Réalisation de la préparation proprement dite

Au niveau proximal (cavité principale) :

- À l’aide d’une fraise cylindrique montée sur turbine, détruire le reste de la crête marginale.

- Latéralement, on réalise la divergence des parois.

Au niveau cervical :

- On doit obtenir un fond plat avec une fraise fissure montée sur contre-angle.

Au niveau occlusal (la cavité secondaire) :

- Ouvrir au niveau du sillon avec une fraise cylindrique sur une profondeur qui correspond à la moitié de la hauteur de la cavité principale.

- L’axe d’ouverture sera toujours parallèle avec celui de la dent.

- On réalise l’ébauche d’une queue d’aronde au niveau proximal opposé.

Les finitions

- La ligne de contour générale aura une forme harmonieuse sans angles vifs.

- On englobera tous les sillons et fossettes au niveau occlusal.

- L’angle pulpo-axial sera transformé en un chanfrein net (suppression de l’angle à 45°).

Rétention de la cavité principale

- Sens V-L : les parois vestibulaire et linguale assurent la rétention.

- Sens M-D : la paroi présente (mésiale ou distale), elle est assurée par la queue d’aronde, la face occlusale et par la paroi axiale.

Rétention de la cavité secondaire

- Sens axial : par la profondeur de la cavité.

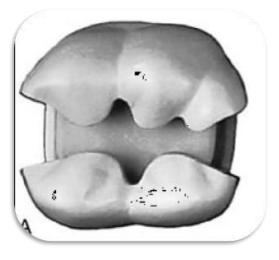

Classe II C

- C’est une restauration composée triface d’une dent atteinte d’une perte de substance d’origine carieuse située et développée au niveau des deux faces proximales des prémolaires et molaires.

- La préparation est plus mutilante que pour la classe II B.

- Chaque cavité principale joue par rapport à l’autre le rôle d’une cavité secondaire assurant une rétention extrinsèque.

Pour molaire supérieure

Si le pont d’émail est robuste, on ne réalise pas de préparation MOD.

Pour molaire inférieure

Une seule cavité englobant les deux faces proximales à travers la face occlusale = MOD.

Classe II D

C’est une restauration composée, complexe, quadriface d’une dent atteinte d’une perte de substance d’origine carieuse volumineuse développée à partir de l’une ou des deux faces proximales et située à la fois sur les faces occlusale, proximale et linguale des prémolaires et molaires. Une telle lésion peut souvent être associée à des lésions de classe I (difficultés d’affirmer la localisation d’origine). Une pratique de recouvrement et d’emboîtage des parois est tout à fait recommandée alors que la rétention est confinée à des pins et à des rainures.

Conclusion

Le respect des conditions d’application des différentes formes de préparation de la cavité classe II de Black, à savoir un fond plat, une cavité plus profonde que large, des parois parallèles entre elles ainsi que la réalisation des moyens de prophylaxie (ex : queue d’aronde), permet une meilleure rétention de la restauration à l’amalgame.

Préparation des cavités de classe II

Voici une sélection de livres:

- “Orthodontie de l’enfant et de l’adulte” par Marie-José Boileau

- Orthodontie interceptive Broché – Grand livre, 24 novembre 2023

- ORTHOPEDIE DENTO FACIALE ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE

- Orthopédie dento-faciale en dentures temporaire et mixte: Interception précoce des malocclusions Broché – Illustré, 25 mars 2021

- Nouvelles conceptions de l’ancrage en orthodontie

- Guide d’odontologie pédiatrique: La clinique par la preuve

- Orthodontie linguale (Techniques dentaires)

- Biomécanique orthodontique

- Syndrome posturo-ventilatoire et dysmorphies de classe II, Bases fondamentales: ORTHOPÉDIE ET ORTHODONTIE À L’USAGE DU CHIRURGIEN-DENTISTE

Leave a Reply