Physiologie de l’Attache Épithéliale – Parodontologie

Physiologie de l’Attache Épithéliale – Parodontologie

Introduction

L’appareil d’attache dentaire est constitué de l’épithélium jonctionnel, également appelé attache épithéliale, qui relie la gencive à la dent, et de l’attache conjonctive, formée des fibres gingivo-dentaires et desmodontales insérées dans le cément et l’os alvéolaire.

Définition de l’Attache Épithéliale ou Épithélium Jonctionnel

L’attache épithéliale est la zone gingivale située autour de la dent, entre le fond du sulcus coronaire, les fibres les plus superficielles du desmodonte apicalement et la surface dentaire. Elle adhère à la zone de jonction amélo-cémentaire chez le sujet jeune et sain. Cette structure biologique sépare le milieu intérieur de la cavité buccale, agissant comme une barrière physiologique et physique dont la cohésion garantit l’intégrité des structures parodontales sous-jacentes.

Histogenèse

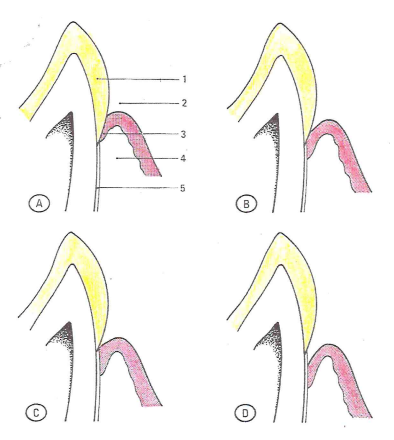

Selon Schroeder et Listgarten (1977), qui ont établi la terminologie de l’épithélium de jonction et de l’attache épithéliale, on distingue chez le primate une attache épithéliale primaire et une attache épithéliale secondaire.

Attache Épithéliale Primaire

Avant l’éruption dentaire, la surface de l’émail est recouverte par l’épithélium adamantin réduit (EAR). Les améloblastes réduits, de forme cuboïde, sont reliés à l’émail par une cuticule primaire non minéralisée. Entre la cuticule et les améloblastes se trouve une structure homologue à une lame basale interne. La membrane cytoplasmique des améloblastes est rectiligne et présente de nombreux hémi-desmosomes. L’ensemble constitué par la lame basale interne (EAR/dent), les hémi-desmosomes, l’épithélium adamantin réduit et la lame basale externe (entre l’émail et le sac péri-dentaire) forme l’attache épithéliale primaire.

Transition entre Attache Épithéliale Primaire et Secondaire

Au moment de l’éruption

- L’épithélium buccal sus-jacent s’épaissit.

- Les cellules superficielles de l’EAR (couche papillaire) se divisent.

- Les améloblastes, qui ne se multiplient pas, s’aplatissent et restent attachés à l’émail via des hémi-desmosomes et la lame basale interne.

Au moment de l’effraction

- L’épithélium buccal entre en contact avec l’épithélium adamantin réduit.

- L’épithélium buccal prolifère et glisse le long de l’EAR.

- L’EAR prend l’aspect d’un épithélium squameux pluri-stratifié.

- Tout au long de l’éruption, les améloblastes se transforment en cellules épithéliales simples et sont éliminés lorsque la couronne émerge dans la cavité buccale.

Après l’éruption

Il devient impossible de distinguer les cellules issues de l’épithélium buccal de celles issues de l’épithélium adamantin, ces dernières étant progressivement remplacées par des cellules d’origine buccale (Schroeder et Listgarten, 1997). Les cellules de l’épithélium de jonction proviennent de l’épithélium adamantin réduit avant l’éruption et de l’épithélium buccal après l’éruption.

Formation du Sulcus

Au fur et à mesure de l’éruption, un sillon se forme entre la surface de l’émail et la gencive, appelé sulcus. Ce sulcus résulte de la désintégration et de la perte des cellules superficielles de l’épithélium de jonction, un processus favorisé par la présence de nombreux leucocytes. À la fin de l’éruption, la couronne dentaire est entourée d’un sulcus de 1 à 2 mm de profondeur.

Structure Histologique

De la dent vers le tissu conjonctif, l’attache épithéliale est composée d’une cuticule dentaire, d’une lame basale interne, d’hémi-desmosomes, des cellules de l’épithélium de jonction et d’une lame basale externe. À la surface de l’émail, on observe parfois du cément afibrillaire et une bordure linéaire.

Cément Afibrillaire

Le cément afibrillaire se présente sous forme d’éperons ou d’îlots minéralisés adhérents à l’émail cervical sur une bande de 2 mm. Il se forme lorsque la dent entre en contact direct avec le tissu conjonctif, après la disparition de l’épithélium adamantin réduit. La dénudation de l’émail active les cémentoblastes, qui sécrètent une matrice minéralisée sans incorporation de fibres de collagène. Ce cément acellulaire s’appose par laminations successives.

Bordure Linéaire

La bordure linéaire est une structure électron-dense de 12 à 20 nm d’épaisseur, située entre la dent et la lame basale interne. Elle résulte probablement de la condensation de protéines issues du fluide gingival.

Cuticule Dentaire

La cuticule dentaire est une couche mince de 4 à 15 nm, située entre l’émail ou le cément et l’épithélium de jonction. Composée de protéines globulaires, elle résulte de l’accumulation de sécrétions des cellules épithéliales, agissant comme une colle biochimique (Charon).

Lame Basale Interne

La lame basale interne, d’une épaisseur de 60 à 120 nm, relie l’émail à l’épithélium de jonction. Elle se compose de :

- Une sub-lamina lucida électron-claire (9,5 nm), zone de forces électrostatiques.

- Une lamina densa (40 nm), formée de glycoprotéines et de collagène type IV.

- Une lamina lucida (15 nm).

Produite initialement par les améloblastes réduits, puis par les cellules épithéliales de jonction, elle disparaît dans la portion cervicale où les cellules involuent et desquament.

Hemi-Desmosomes

Les hémi-desmosomes, moitiés de desmosomes, assurent une union efficace entre les cellules épithéliales et la lame basale. Ils sont constitués d’une plaque d’attachement et de tonofilaments traversant la paroi cellulaire pour s’infiltrer dans la lamina densa. Leur répartition est homogène et dense par rapport à la lame basale externe.

Cellules de l’Épithélium de Jonction

L’épithélium de jonction est un épithélium pavimenteux, stratifié, non kératinisé, formé de 15 à 30 assises cellulaires, en continuité avec l’épithélium oral sulculaire. Apicalement, il ne compte que 1 à 3 cellules. Il est organisé en trois couches :

Couche Basale (Zone Basale)

Composée d’une seule assise cellulaire accolée à la lame basale externe, séparée du chorion gingival par des hémi-desmosomes (environ 3 par µm). Dépourvue de mélanocytes et de cellules de Langerhans, elle mesure 1,5 à 2 mm de long, contre 150 à 200 µm pour le fond du sulcus. Les cellules cuboïdes ou ovalaires ont un noyau volumineux, un appareil de Golgi développé et un indice mitotique élevé. Les cellules filles migrent coronairement vers les assises superficielles. Les cellules sont unies par des desmosomes.

Couche Supra-Basale (Zone Médiane)

Les cellules, sans différenciation kératinique, s’aplatissent, leur grand axe devenant parallèle à la surface dentaire. Coronairement, elles s’allongent et s’intègrent parfois à l’épithélium oral sulculaire. Elles présentent un noyau allongé, un appareil de Golgi et un réticulum endoplasmique granulaire développé. Les microvillosités assurent les contacts intercellulaires. Côté dentaire, les cellules (nommées cellules DAT par Schroeder, 1966) sont reliées à la lame basale interne par de nombreux hémi-desmosomes. On observe une diminution des tonofilaments, des desmosomes et une augmentation des espaces intercellulaires, qui permettent la diffusion de polynucléaires, d’éléments sériques et de produits bactériens. Cet infiltrat inflammatoire (1 à 3 % des espaces intercellulaires) forme une barrière cellulaire appelée « Plaque Free Zone » (Vrahopoulis et al.).

Couche Superficielle (Zone Coronaire)

Située au fond du sulcus, cette couche est formée de quelques assises cellulaires dont le grand axe est parallèle à la surface dentaire. Les cellules, sans tendance à la kératinisation, présentent des signes dégénératifs : involution des organites, gouttelettes lipidiques, condensation du cytoplasme et tonofilaments nombreux face à la lame basale interne. Les hémi-desmosomes sont petits et moins nombreux. Les cellules superficielles se desquament dans le sulcus.

Matrice Extracellulaire Épithéliale

Les espaces intercellulaires, très minces, contiennent des glycoprotéines, protéoglycanes, lipides et eau, sans protéines fibreuses. Cette matrice joue un rôle dans l’adhésion à la surface dentaire et à la membrane basale, et régule la diffusion d’eau, de nutriments et de substances toxiques (antigènes, métabolites bactériens).

Lame Basale Externe

D’une épaisseur de 100 nm, la lame basale externe relie l’épithélium de jonction au chorion sous-jacent. Son trajet est rectiligne, sans crêtes épithéliales ni papilles conjonctives. Elle comprend une lamina lucida et une lamina densa (50 nm chacune). Des filaments épithéliaux traversent la lamina lucida pour s’unir à la lamina densa, et des fibres d’ancrage conjonctives relient la lamina densa au chorion.

Conjonctif de l’Attache (Chorion Sous-Jacent)

Le chorion sous-jacent ne présente pas de papilles conjonctives. Les cellules immunitaires (neutrophiles, rares lymphocytes T) sont peu nombreuses. La vascularisation est bien formée, mais l’innervation se limite à quelques terminaisons libres. Des trousseaux de fibres collagènes, sans orientation préférentielle, issus du cément, se réunissent en faisceaux avec les fibres de la gencive libre.

Histo-Physiologie de l’Attache Épithéliale

Adhésion

L’attache épithéliale relie la gencive à la surface dentaire calcifiée, isolant les structures parodontales profondes du milieu buccal grâce à :

- La juxtaposition et les interrelations des structures de l’attache épithéliale.

- La sub-lamina lucida, avec des forces de Van der Waals (réciprocité entre attraction et répulsion par Ca²⁺).

- La cuticule dentaire, agissant comme une colle biologique.

- L’attache conjonctive, avec des fibres ligamentaires fixées au cément cervical.

Renouvellement de l’Attache Épithéliale

Le renouvellement s’effectue par :

- Les mitoses des cellules basales et la migration coronaire des cellules filles (homéostasie cellulaire).

- Un turnover cellulaire rapide (5 à 10 jours), plus rapide que celui de l’épithélium buccal.

Dynamisme de l’Attache Épithéliale

L’attache épithéliale n’est pas statique. Après l’éruption passive, qui compense l’usure occlusale, une migration apicale de l’attache épithéliale accompagne l’apposition osseuse et cémentaire apicale. La morphologie du sulcus et sa profondeur sont maintenues par un équilibre entre autodestruction cellulaire et régénération des cellules basales externes.

Potentiel de Défense de l’Attache Épithéliale

Perméabilité

L’attache épithéliale est perméable, permettant le passage d’ions, de métabolites, de cellules de défense et de nutriments du tissu conjonctif vers le sulcus, régulé par la lame basale.

Phagocytose

Les polynucléaires, avec une activité lysosomiale importante, migrent du chorion vers le sulcus pour phagocyter les cellules desquamées.

Fermeté et Adhésivité

La cohésion des éléments de l’attache épithéliale protège le parodonte profond.

Régénérescence

La régénération s’effectue à partir des cellules jonctionnelles ou de l’épithélium sulculaire après une destruction partielle ou une excision complète de l’attache.

Physiologie de l’Attache Épithéliale – Parodontologie

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

[…] L’innervation sensorielle et proprioceptive transmet les sensations tactiles, douloureuses et proprioceptives, contrôlant la dynamique masticatoire. Elle informe le système nerveux central des positions dentaires et des mouvements mandibulaires, évitant les surcharges occlusales. […]