Paralysie Faciale

Paralysie Faciale

I. Introduction – Définition

La paralysie faciale est une atteinte de la septième paire (VII) des nerfs crâniens, réalisant une paralysie de l’hémiface avec perte de la tonicité et de la motricité des muscles peauciers de la face et du cou. Le VII est un nerf mixte qui comprend des fibres à visée motrice, sensitive, sensorielle et végétative.

On parle d’atteinte périphérique quand la lésion affecte le deutoneurone du noyau du tronc cérébral, où il naît, jusqu’aux muscles de la face, où il se connecte. On différencie la paralysie faciale périphérique (PFP) de la paralysie faciale centrale (PFC) par deux faits cliniques essentiels à connaître :

- Le déficit moteur est homogène, touchant autant le territoire supérieur que le territoire inférieur de la face.

- Il n’y a pas de dissociation automaticovolontaire.

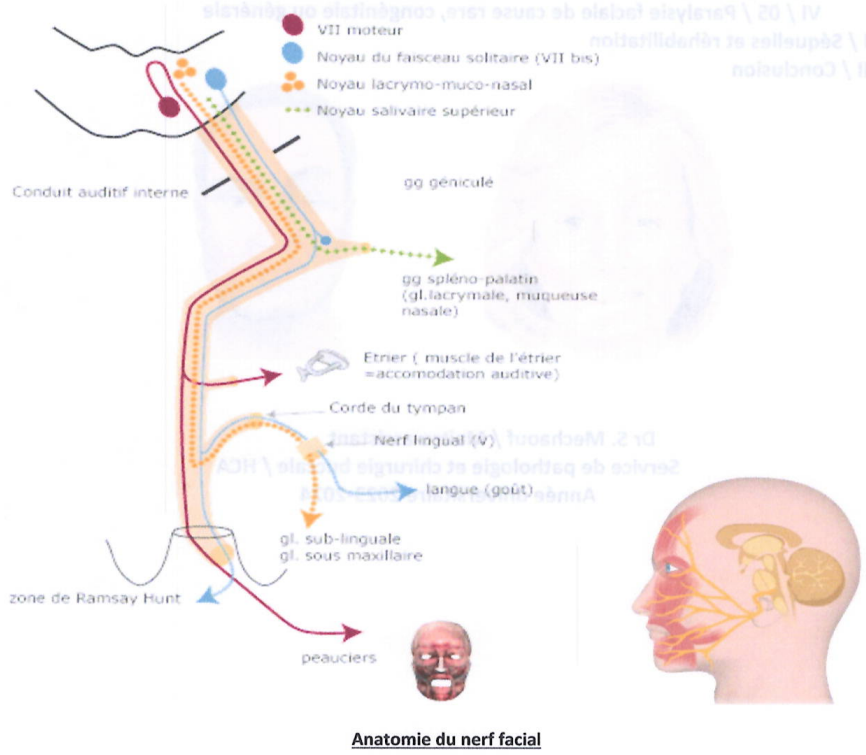

II. Rappels Anatomophysiologiques

II.1 Rappel anatomique

Le nerf facial est le VIIème nerf crânien. C’est le nerf de la mimique et de l’expression des émotions non verbales. Le VII est formé de deux racines :

- Une motrice, la plus volumineuse, ou VII proprement dit, innervant tous les muscles peauciers de la face et du cou.

- Une sensitive, sensorielle et sécrétoire, le VII bis ou intermédiaire de Wrisberg.

L’intermédiaire de Wrisberg (VII bis) est constitué de fibres végétatives parasympathiques et de fibres sensitives.

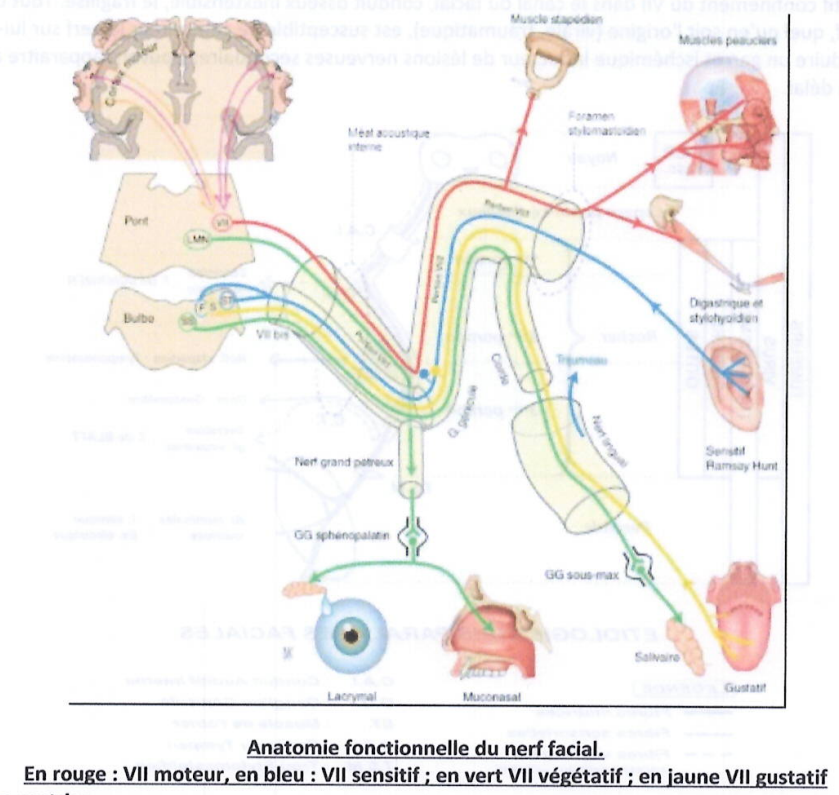

II.2 Physiologie du nerf facial

La fonction végétative du facial est assurée par le grand nerf pétreux superficiel et la corde du tympan (glandes lacrymales et salivaires). La zone sensitive correspond à la zone de Ramsay-Hunt (tympan, paroi postérieure du conduit auditif externe et conque du pavillon de l’oreille) et la sensibilité gustative des 2/3 antérieurs de la langue.

Anatomie fonctionnelle du nerf facial

- En rouge : VII moteur

- En bleu : VII sensitif

- En vert : VII végétatif

- En jaune : VII gustatif

Fonction motrice

- Ventre postérieur du muscle digastrique

- Muscle stylohyoïdien

- Muscle de l’étrier : voie du réflexe stapédien

- Muscles de la mimique et de l’expression

- Muscles du pavillon de l’oreille

- Muscles des paupières et des sourcils

- Muscles du nez

- Muscles des lèvres

- Muscle peaucier du cou ou platysma

Fonction sensitive

- Zone de Ramsay-Hunt : Tragus, conque, anthélix, méat auditif externe, paroi postérieure du CAE, face externe de la moitié postérieure du tympan

Fonction sensorielle

- Corde du tympan : sensibilité gustative des 2/3 antérieurs de l’hémilangue homolatérale

Fonction végétative

- Parasympathique : innervation des glandes lacrymales et de la muqueuse des fosses nasales et sécrétion salivaire des glandes sous-maxillaires et sublinguales.

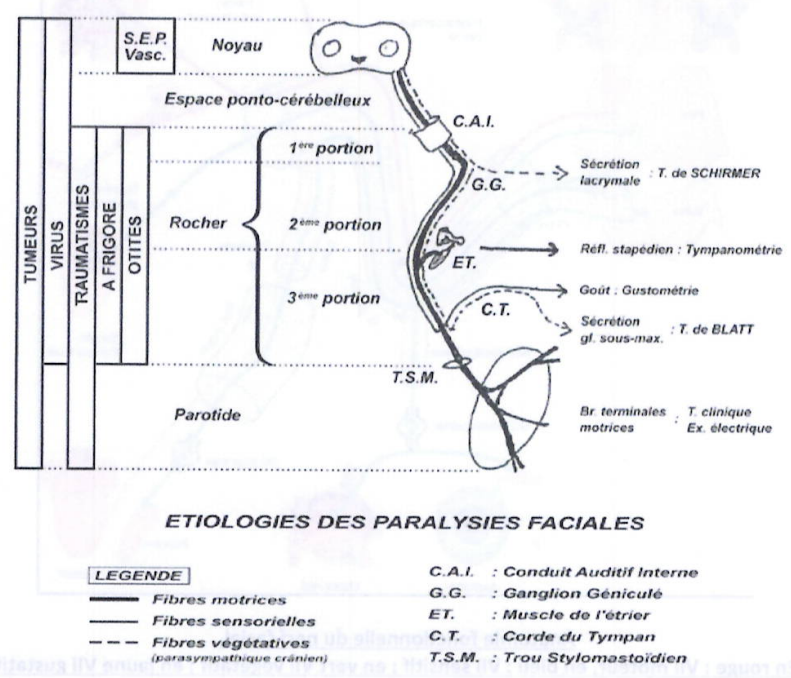

III. Étiopathogénie

Le nerf facial peut être lésé par différents mécanismes. Parmi les plus fréquents, on retrouve les causes virales, les causes mécaniques traumatiques ou chirurgicales et la compression par des tumeurs bénignes (cholestéatome) ou malignes. Le relatif confinement du VII dans le canal du facial, conduit osseux inextensible, le fragilise. Tout œdème du nerf, quel qu’en soit l’origine (virale, traumatique), est susceptible de comprimer le nerf sur lui-même et d’induire un garrot ischémique inducteur de lésions nerveuses secondaires pouvant apparaître avec un certain délai.

Étiologies des paralysies faciales

- Fibres motrices

- Fibres sensorielles

- Fibres végétatives

- C.A.I. : Conduit Auditif Interne

- G.G. : Ganglion Géniculé

- C.T. : Corde du Tympan

- T.S.M. : Trou Stylomastoïdien

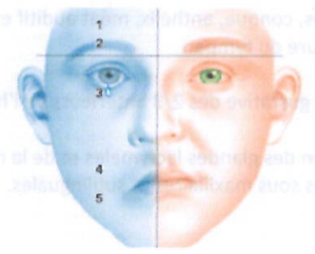

IV. Sémiologie

IV.1 Paralysie faciale périphérique (PFP)

L’atteinte unilatérale et totale du nerf facial est facile à reconnaître.

Au repos

- Tous les muscles de la face sont paralysés (étage supérieur et inférieur).

- L’asymétrie est frappante, les rides du front et le pli nasogénien sont effacés.

- La commissure labiale est abaissée du côté paralysé, la bouche déviée du côté sain.

- La fente palpébrale est largement ouverte et le clignement est aboli.

- Signe de Charles Bell positif.

Lors de la mimique et du mouvement volontaire

- La paralysie s’accentue.

- Un effacement du sillon nasogénien et une impossibilité de sourire.

- La fermeture des paupières est impossible du côté paralysé, tandis que le globe oculaire se déplace en haut et en dehors : c’est le signe de Charles Bell.

- Le réflexe cornéen est aboli, mais la sensibilité cornéenne est normale.

- Il existe parfois une hyperacousie, une agueusie des 2/3 antérieurs de la langue.

- L’exemple le plus typique est représenté par la paralysie faciale dite « à frigore ».

IV.2 Paralysie faciale centrale (PFC)

- Elle prédomine très nettement sur la partie inférieure du visage (en raison de la projection bilatérale du premier neurone, operculaire, sur les noyaux du facial supérieur, dans la protubérance).

- Effacement du pli nasogénien, chute de la commissure labiale, impossibilité de siffler ou de gonfler les joues, attraction de la bouche du côté sain lors du sourire.

- Une très discrète atteinte de la partie supérieure du visage peut parfois exister.

- Elle est presque toujours associée à un déficit moteur du membre supérieur homolatéral, en pratique souvent une hémiparésie homolatérale.

- Elle peut comporter une dissociation automaticovolontaire : l’asymétrie est plus marquée lors des mouvements volontaires exécutés sur consigne que lors des mouvements automatiques (mimiques spontanées, rires).

V. Explorations

Examen clinique

Examen du visage

- Diagnostic facile sauf chez le nourrisson.

- Asymétrie avec hémiface lisse et flasque.

Côté sain

- Attraction du nez.

- Attraction de la bouche.

Côté paralysé

- Effacement des rides du front.

- Élargissement de la fente palpébrale.

- Abaissement de la paupière inférieure.

- Effacement du pli nasogénien.

- Chute de la commissure labiale.

- Signe de Charles Bell.

Explorations électrophysiologiques

- Électroneuronographie : Test de stimulation-détection, tests simples et rentables dans les dix premiers jours (J3 – J10).

- Électromyographie : De détection et de stimulodétection, plus fiable et reproductible, analysables dès J8.

Examens paracliniques

Permettent de situer la lésion sur le trajet :

- Test de Schirmer positif : Atteinte au niveau ou en amont du ganglion géniculé et des nerfs pétreux (déficit lacrymal du côté paralysé en comparaison de l’autre côté).

- Test de Schirmer normal mais électrogustométrie anormale et absence de réflexes stapédiens : Atteinte au niveau mastoïdien.

- Test de Schirmer et gustométrie normaux et réflexes stapédiens présents : Atteinte au niveau du foramen stylomastoïdien ou en aval.

Imagerie

Une imagerie est réalisée dans les formes progressives ou récidivantes, les formes graves non régressives, les formes syndromiques (surdité, vertiges, autres atteintes des nerfs crâniens) : TDM et/ou IRM.

VI. Étude clinique des paralysies faciales périphériques

VI.1 Paralysie faciale « idiopathique » ou « à frigore » ou « paralysie de Bell »

- C’est la plus fréquente des paralysies faciales périphériques : installation brutale sans cause évidente, souvent le matin au réveil ou après une exposition au froid, isolée, précédée parfois de douleurs mastoïdiennes et accompagnée de troubles du goût.

- Sa pathogénie est encore discutée, mais l’étiologie d’une réactivation virale semble aujourd’hui démontrée.

- Les virus en cause appartiennent au groupe herpès. Le HSV1 est le plus souvent retrouvé. C’est un diagnostic d’élimination.

- Il faut donc toujours s’assurer qu’il n’y a pas de cause otitique (otite aiguë ou chronique type cholestéatome) ou tumorale par un examen spécialisé du tympan au microscope et une audiométrie avec tympanométrie et recherche des réflexes stapédiens.

Évolution

- Favorable dans la plus grande majorité des cas, surtout si la paralysie est incomplète. La récupération débute en 8 à 15 jours et la guérison survient en moins de 2 mois dans la plupart des cas.

- Dans 5 à 10 % des cas, la récupération est lente et incomplète, pouvant laisser des séquelles : persistance du déficit, hémispasme facial post-paralytique, mouvements syncinétiques (le gonflement des joues entraîne la fermeture de l’œil) ou, plus rarement, syndrome des « larmes de crocodile » secondaire à une réinnervation aberrante (larmoiements lors du repas).

Traitement

- Prescription d’une corticothérapie orale (1 mg/kg par jour pendant 10 jours) : plus son instauration est précoce (72 premières heures), plus les chances de récupération complète augmentent.

- Prévention des complications oculaires : la kératite doit faire l’objet d’un dépistage et d’une prévention par la prescription de larmes artificielles et d’un pansement occlusif la nuit.

- Rééducation cervico-faciale des muscles de la mimique.

- Le traitement médical du spasme hémifacial repose sur un traitement local par injection de toxine botulique.

VI.2 Paralysies faciales infectieuses

VI.2.1 Zona auriculaire

- C’est un zona du ganglion géniculé dû à la résurgence du VZV (virus varicelle-zona).

- Il se manifeste par :

- Zona de la zone de Ramsay-Hunt parfois associé à un syndrome de Sicard.

- Éruption vésiculeuse précédant ou suivant l’apparition de la PFP.

- Parfois associée à une surdité de perception et des vertiges par atteinte du VIII (mauvais pronostic fonctionnel).

- Traitement antiviral associé à la corticothérapie.

VI.2.2 Maladie de Lyme

- Cette spirochétose due à Borrelia burgdorferi peut entraîner à sa phase secondaire une paralysie faciale (méningoradiculite).

- On recherche des antécédents de morsure de tique et d’érythème migrant.

- Les macrolides, cyclines ou β-lactamines sont efficaces.

VI.2.3 Infection à VIH

- Une PFP peut être observée au début de l’infection et peut révéler la maladie.

- Elle est souvent associée à des symptômes évoquant une sarcoïdose (infiltration parotidienne).

VI.2.4 Paralysies faciales otogènes

- Elles sont traitées avec les complications des otites :

- Une paralysie faciale peut compliquer une otite moyenne aiguë. Elle régresse habituellement après traitement de l’otite.

- Une paralysie faciale compliquant une otite moyenne chronique (cholestéatomateuse) impose une intervention otologique d’urgence.

- Une paralysie faciale compliquant une otite moyenne chronique sans cholestéatome doit faire rechercher une tuberculose de l’oreille.

VI.3 Paralysies faciales traumatiques

Le traumatisme peut atteindre le nerf facial dans son trajet intrapétreux ou extrapétreux.

VI.3.1 Fractures du rocher

- Elles s’accompagnent fréquemment d’une paralysie faciale périphérique avec otorragie et des signes cochlérovestibulaires.

- Elle peut constituer le seul signe permettant de soupçonner une fracture du rocher chez un traumatisé crânien.

VI.3.2 Plaies de la région parotidienne

- Elles peuvent léser le tronc ou les branches du nerf facial. La constatation d’une paralysie faciale impose une réparation chirurgicale immédiate.

VI.3.3 Paralysies faciales iatrogènes

- Elles peuvent survenir à tous les niveaux du nerf facial :

- Chirurgie du schwannome vestibulaire dans l’espace pontocérébelleux ou le méat auditif interne.

- Chirurgie otologique au niveau des 2e et 3e portions intrapétreuses : en cas de PFP au réveil après chirurgie de l’oreille moyenne, une exploration chirurgicale du nerf doit être réalisée en urgence.

- Chirurgie parotidienne : la paralysie faciale est évitable ou transitoire dans la chirurgie des affections parotidiennes bénignes (adénome pléomorphe), elle est parfois inévitable dans la chirurgie des tumeurs malignes.

VI.4 Paralysies faciales tumorales

Il peut s’agir de :

- Tumeurs du tronc cérébral atteignant le noyau moteur du VII.

- Tumeurs de l’angle pontocérébelleux (neurinome, méningiome, cholestéatome primitif de l’angle, métastase).

- Tumeurs du rocher beaucoup plus fréquemment : neurinome du VII intrapétreux, méningiome intrapétreux, cholestéatome primitif du rocher, paragangliome tympanojugulaire.

- Tumeurs malignes de la région parotidienne : cancers primitifs de la glande parotide, métastase ganglionnaire, habituellement accessibles à la palpation.

VI.5 Paralysies faciales de cause rare, congénitales ou générales

VI.5.1 Paralysies faciales néonatales

- Malformative isolée ou associée à d’autres malformations :

- Syndrome de Moebius : diplégie faciale avec atteintes oculomotrices.

- Agénésie du VII.

- Néonatale par compression du nerf facial à son émergence au cours du travail, ou par une branche de forceps.

VI.5.2 Maladies inflammatoires générales

- Dans la sarcoïdose : l’infiltration du nerf facial est la plus fréquente des localisations sur les nerfs crâniens. Elle peut inaugurer la maladie. L’association à une parotidite et à une iridocyclite constitue le syndrome d’Heerfordt.

- Dans le syndrome de Melkersson-Rosenthal : la paralysie faciale, d’allure essentielle, est récidivante et s’associe à une infiltration cutanéomuqueuse de la face (lèvres), une langue plicaturée dite « scrotale », et des antécédents familiaux identiques.

VII. Séquelles et réhabilitation

VII.1 Séquelles

- Asymétrie faciale.

- Spasmes et syncinésies en cas de PFP importante initiale (grade IV).

- Syndrome de Frey (sudation excessive lorsqu’on stimule la salivation).

- Syndrome des larmes de crocodile (épiphora lorsqu’on stimule la salivation).

VII.2 Réhabilitation

- Injection de toxine botulique du côté sain pour symétriser le faciès.

- Injection de toxine botulique pour traiter le syndrome de Frey, le syndrome des larmes de crocodile, les spasmes.

- Anastomoses nerveuses (hypoglosso-faciale par exemple).

- Myoplastie d’allongement du temporal.

VIII. Conclusion

Le déficit facial central

- Prédomine sur le territoire facial inférieur.

- S’associe volontiers à une hémiparésie ipsilatérale.

La paralysie faciale périphérique

- Touche autant le territoire du facial supérieur que celui du facial inférieur.

Les causes des paralysies faciales périphériques

- La plus fréquente est la paralysie faciale « à frigore » : installée en quelques heures ou jours, totalement isolée, de traitement codifié (protection de la cornée ++, corticothérapie orale d’instauration urgente), avec guérison en quelques semaines dans 90 % des cas.

- Autres causes variées : traumatique, tumorale, vasculaire, sclérose en plaques, polyradiculonévrite aiguë, infectieuses (zona du ganglion géniculé, pathologie ORL, méningoradiculite bactérienne ou virale), sarcoïdose, syndrome de Melkersson-Rosenthal.

Paralysie Faciale

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

Leave a Reply