MALADIES GENERALES ET ODONTOLOGIE CONSERVATRICE ENDODONTIE

Introduction

Le praticien en odontologie est confronté quotidiennement à des patients présentant différents types de pathologies générales. Tout acte, quelle qu’en soit sa nature, doit être adapté au terrain physiologique (grossesse), physiopathologique (allergie) et « thérapeutique » (interactions médicamenteuses) du patient. La connaissance du terrain permet effectivement au praticien de prendre les précautions nécessaires afin de préserver l’intégrité organique et/ou fonctionnelle de son patient. Une prise en compte inadéquate de tels antécédents peut aboutir, dans certains cas, à des accidents potentiellement mortels.

Le praticien doit donc prendre en considération :

- L’état général, les antécédents médicaux et chirurgicaux ainsi que les traitements en cours.

- Les relations entre l’état général et les pathologies pulpaires et périapicales, sachant que celles-ci peuvent entraîner des complications inflammatoires et infectieuses « locales, régionales ou à distance » (théorie de l’infection focale).

Sur le plan endodontique, la prise de décision tient compte de l’acte lui-même, mais aussi de l’avenir fonctionnel et stratégique de la dent. Nous n’allons pas faire la liste exhaustive de toutes les pathologies, mais de celles rencontrées le plus souvent par le chirurgien-dentiste.

Notion de Bactériémie

La bactériémie se définit comme la présence de bactéries dans le sang. La flore buccale est extrêmement variée, comptant plus de 700 espèces. Cette flore n’est pas uniforme, elle diffère selon les zones bucco-dentaires et s’organise en biofilms. Ces bactéries peuvent, à l’occasion d’un acte dentaire, mais aussi lors d’actes quotidiens (mastication, brossage dentaire, passage du fil dentaire), passer dans la circulation sanguine.

Afin de quantifier ces bactériémies, il convient d’en noter la durée, la fréquence et l’intensité. Les traitements endodontiques génèrent une bactériémie faible, notamment par rapport aux avulsions et aux soins parodontaux. En revanche, les activités courantes (brossage, mastication) ont une probabilité plus élevée de la déclencher. Ces actes dits à risque ne sont pas susceptibles d’entraîner des problèmes sur la population générale. En revanche, ils peuvent créer ou aggraver un problème chez un patient dit à risque.

Référence : Voir cours sur les infections focales.

I – Odontologie Conservatrice, Endodontie et Cardiopathies

Les cardiopathies peuvent exposer à trois risques : infectieux, hémorragique et syncopal.

Le Risque Hémorragique

Les anticoagulants sont prescrits à titre préventif et curatif chez les patients à risque de thrombose artérielle ou veineuse.

Surveillance Biologique de la Thérapeutique Anticoagulante

Afin de standardiser les résultats, l’OMS recommande l’utilisation de l’INR (International Normalised Ratio). Ce dernier doit être :

- Récent, datant de la veille de la prise en charge.

- En accord avec les zones thérapeutiques.

Précautions :

- Éviter l’anesthésie tronculaire à l’épine de Spix.

- Proscrire certaines associations médicamenteuses avec les anticoagulants :

- Barbituriques : diminuent l’effet anticoagulant.

- Anti-inflammatoires et acides salicyliques : potentialisent l’effet anticoagulant.

Consensus :

« La poursuite du traitement aux AVK ou celle des AAP ne contre-indique pas la pratique de soins dentaires conservateurs, de soins parodontaux chirurgicaux ou non chirurgicaux, la chirurgie buccale ou implantaire, lorsque les mesures d’hémostase locale sont judicieusement appliquées. »

Le Risque Syncopal

Pour éviter ce type de malaise, il convient de :

- Bien installer le patient.

- Instaurer une bonne relation patient-praticien.

- Réduire l’anxiété et évaluer le degré d’angoisse du patient.

- Reporter l’acte si les conditions ne sont pas réunies.

- Envisager une prémédication au besoin :

- Visée antalgique : Paracétamol® 500 mg.

- Visée sédative et tranquillisante : Valium® 2 mg.

- Visée anxiolytique : Hydroxyzine (Atarax®) 25 mg.

- Limiter les facteurs favorisant les malaises : jeûne, chaleur (aérer), col ou ceinture serrés, changement brutal de position.

Contre-indications des Vasoconstricteurs

- Angine instable : hausse du débit cardiaque.

- Infarctus récent du myocarde : instabilité électrique (3-6 mois).

- Pontages aorto-coronariens : ischémies, arythmies ventriculaires (3 mois).

- Arythmies réfractaires : tachycardies, fibrillations ventriculaires, risque élevé de mort subite.

- Hypertension artérielle mal contrôlée : tension systolique augmentée.

- Insuffisance cardiaque mal contrôlée : risque élevé d’arythmies ventriculaires.

Le Risque Infectieux : Endocardite Infectieuse

À ce jour, les répercussions cardiaques des procédures endodontiques ne sont pas scientifiquement démontrées, et de nouvelles recherches cliniques restent nécessaires pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Diagnostic de l’Endocardite Infectieuse

L’endocardite infectieuse peut être suspectée cliniquement dans les situations suivantes :

- Apparition d’un nouveau souffle cardiaque.

- Événement embolique de cause inconnue.

- Bactériémie de cause inconnue.

- Fièvre, notamment en présence d’un matériel prothétique intracardiaque (valve, pacemaker, défibrillateur).

- Antécédents d’endocardite.

- Antécédents de maladies valvulaires ou cardiaques congénitales.

Bactériémie et Endocardite

Les bactériémies spontanées sont faibles, limitées dans le temps, mais pluriquotidiennes et donc très fréquentes. Cela met en évidence l’importance du maintien d’une hygiène orale et d’un suivi régulier.

Recommandations :

- L’antibioprophylaxie doit être limitée aux patients à haut risque d’endocardite.

- Une bonne hygiène bucco-dentaire et un suivi régulier sont déterminants dans la prévention de l’endocardite infectieuse.

- La large prescription d’antibioprophylaxie n’est plus d’actualité.

Principes des Nouvelles Recommandations

Il convient de distinguer les patients à risque et les procédures à risque.

Patients à Risque

- Porteurs de valve prothétique ou de matériel prothétique de réparation valvulaire.

- Antécédents d’endocardite infectieuse.

- Porteurs d’une cardiopathie congénitale cyanogène :

- Non opérée ou avec dérivation chirurgicale pulmonaire systémique.

- Opérée, mais présentant un shunt résiduel.

- Opérée avec mise en place d’un matériel prothétique, sans fuite résiduelle dans les 6 mois.

- Opérée avec mise en place d’un matériel prothétique par voie chirurgicale ou transcutanée avec shunt résiduel.

Actes Odontologiques Non à Risque

- Actes de prévention (application de fluor, scellement de sillons).

- Coiffages dentinaires sans risque de blessure gingivale.

- Ablation postopératoire de sutures.

- Prises de radiographies dentaires.

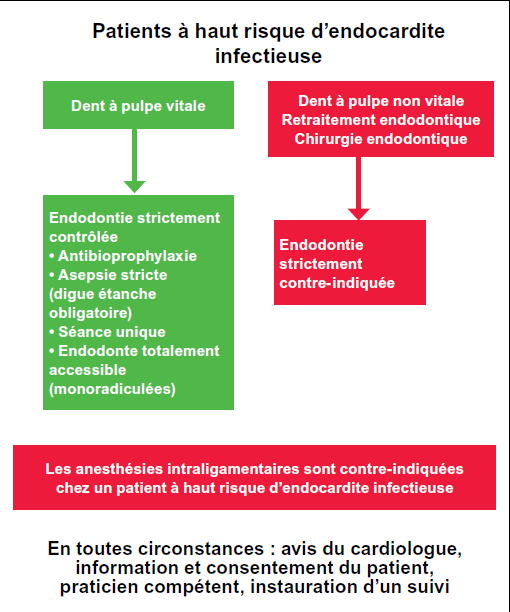

Actes Odontologiques à Risque

- Anesthésie tronculaire.

- Traitements endodontiques, pose de digue, traitement des dents à pulpe vivante.

Actes Odontologiques à Haut Risque

- Actes chirurgicaux (résection apicale, amputation radiculaire).

- Anesthésie intraligamentaire.

- Traitements endodontiques sur pulpe non vivante ou reprise de traitement.

Antibioprophylaxie de l’Endocardite Infectieuse

| Antibiotique | Adulte | Enfant | Prise |

|---|---|---|---|

| Amoxicilline | 2 g | 50 mg/kg | 30 à 60 min avant l’acte |

| Allergie aux β-lactamines | |||

| Clindamycine | 600 mg | 20 mg/kg | 30 à 60 min avant l’acte |

| Céphalexine | 2 g | 50 mg/kg | 30 à 60 min avant l’acte |

| Azithromycine ou Clarithromycine | 500 mg | 15 mg/kg | 30 à 60 min avant l’acte |

Groupes de Patients à Risque

| Groupe A : Cardiopathies à Haut Risque | Groupe B : Cardiopathies à Risque Moins Élevé |

|---|---|

| Prothèses valvulaires | Valvulopathies : IA, IM, RA, PVM avec IM et/ou épaississement valvulaire |

| Cardiopathies congénitales cyanogènes non opérées et dérivations chirurgicales | Bicuspidie aortique |

| Antécédents d’endocardite infectieuse | Cardiopathies congénitales non cyanogènes sauf CIA |

| Cardiomyopathie hypertrophique obstructive |

Recommandations supplémentaires :

- Si l’antibioprophylaxie n’a pas été instaurée en amont, l’antibiotique peut être administré dans l’heure suivant la procédure.

- Réaliser les soins bucco-dentaires en un minimum de séances, espacées d’au moins 10 jours.

- Choisir la pristinamycine ou la clindamycine pour une deuxième antibioprophylaxie.

- Pour les patients ayant reçu une antibiothérapie dans les jours précédant les soins dentaires, privilégier la pristinamycine ou la clindamycine.

II – L’Hypertension Artérielle

Définition

L’hypertension artérielle (HTA) se définit par une pression artérielle systolique (PAS) ≥ 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 90 mmHg.

Classification

| Catégorie | PAS (mmHg) | PAD (mmHg) |

|---|---|---|

| Normale | 120-129 | 80-84 |

| Normale haute | 130-139 | 85-89 |

| HTA grade I | 140-159 | 90-99 |

| HTA grade II | 160-179 | 100-109 |

| HTA grade III | ≥ 180 | ≥ 110 |

L’objectif de la prise en charge vise à obtenir une PAS < 140 mmHg et une PAD < 90 mmHg.

Traitements

Les patients souffrant d’HTA peuvent être sous :

- Diurétiques.

- Bêtabloquants.

- Inhibiteurs calciques.

- Antagonistes de l’angiotensine II.

- Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC).

Ces traitements peuvent être en monothérapie ou en association.

Répercussions Buccales

Les répercussions buccales sont dues non pas à la maladie, mais aux traitements : xérostomie, hyperplasie gingivale, réactions lichénoïdes, etc.

Précautions Générales

Pour Tous les Patients

- Prévenir une hypotension artérielle orthostatique en relevant le patient lentement.

- Prendre en compte les interactions médicamenteuses.

Pour les Patients avec HTA de Grade I, II ou III

- Mesurer la pression artérielle avant les soins.

- Envisager une prémédication sédative et/ou MEOPA en fonction du stress.

- Limiter la dose totale de vasoconstricteurs.

- Prévoir du matériel d’hémostase pour les actes chirurgicaux.

- En cas de malaise (céphalées, vertiges, troubles visuels, acouphènes, confusion), contrôler les chiffres tensionnels et demander un avis cardiologique rapide.

Précautions vis-à-vis de l’Anesthésie

Chez les patients hypertendus (HTA grade I, II ou III) :

- Limiter la dose de vasoconstricteurs à 4 cartouches adrénalinées à 1/200 000.

- Au-delà, utiliser des cartouches sans vasoconstricteurs.

Précautions vis-à-vis des Prescriptions Courantes

- Les AINS sont déconseillés chez les patients traités par diurétiques, surtout s’ils sont âgés et/ou déshydratés (risque d’insuffisance rénale aiguë).

- Lors de la prescription d’AINS ou de corticoïdes, recommander une surveillance accrue de la pression artérielle (possible effet antihypertenseur).

- Prendre en compte les autres pathologies et/ou médicaments.

Actes Contre-indiqués

L’HTA ne contre-indique aucun acte, mais il faut respecter les précautions générales et adapter la prise en charge aux situations cliniques.

III – Patients Porteurs de Prothèse Articulaire et Odontologie Conservatrice Endodontique

Il s’agit principalement des patients porteurs de prothèses totales de hanche ou de genou. L’infection d’une arthroplastie est une complication dévastatrice, pouvant entraîner une amputation ou, dans des cas extrêmes, le décès.

Prévention

La prévention repose sur le dépistage et le traitement des foyers infectieux buccodentaires.

Avant la Pose de la Prothèse

- Réaliser l’ensemble des soins nécessaires à la remise en état de la cavité buccale.

- Les dents dépulpées à canaux parfaitement traités depuis plus d’un an, sans lésion périapicale, ne sont pas considérées comme des foyers infectieux.

- La chirurgie périapicale doit être réalisée au moins 3 mois avant la pose de la prothèse. La dent est conservée si une calcification est observée, sinon elle doit être extraite.

- Les amputations radiculaires, transplantations, réimplantations et chirurgies parodontales sont contre-indiquées en raison de l’incertitude du pronostic.

- La pose d’implants est contre-indiquée en raison du risque imprévisible de péri-implantite. Cependant, un implant posé depuis plus d’un an, bien intégré, avec une sertissure gingivale normale, peut être conservé.

- Les fractures radiculaires nécessitent une extraction.

Patients à Risque (Candidats à une Chirurgie Orthoplastique)

- Diabète de type 1 et 2.

- Hémophilie.

- Dénutrition.

- Cancer en évolution.

- Insuffisance rénale ou hépatique (selon bilan biologique).

- Immunodépression constitutionnelle, acquise ou d’origine thérapeutique.

- SIDA sous trithérapie.

- Prise de médicaments au long cours (corticothérapie, AINS, chimiothérapie).

- Polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux.

Règles pour les Dents Dépulpées

- Dents dépulpées à canaux parfaitement traités : à conserver.

- Dents dépulpées à canaux non totalement traités : extraction, même sans lésions périapicales.

- Reprise de traitements radiculaires : contre-indiquée.

- Les traitements endodontiques doivent être réalisés, si possible, 3 mois avant l’intervention articulaire, sous champ opératoire étanche (digue), en une séance, sur des canaux accessibles (principalement monoradiculées), sous couverture antibiotique.

Après la Pose de la Prothèse

Selon l’AFSSAPS : « Les données issues de la littérature scientifique ne permettent plus de retenir les patients porteurs d’une prothèse articulaire dans un groupe susceptible de développer une infection au niveau de la prothèse lorsqu’un geste buccodentaire est réalisé. » Par conséquent, tout traitement endodontique initial ou retraitement peut être réalisé sans antibioprophylaxie. Cependant, certains auteurs mentionnent une période de risque dans les deux années suivant la chirurgie articulaire.

IV – Diabète et Odontologie Conservatrice Endodontique

Généralités

Le diabète est la première cause de cécité avant 65 ans, d’amputation non traumatique, de dialyse et une source majeure de complications cardiovasculaires. Il existe deux types de diabète :

- Type I : insulino-dépendant, touche le sujet jeune.

- Type II : touche le sujet de plus de 50 ans, souvent en surpoids.

Le diabète est diagnostiqué lorsque :

- Glycémie à jeun > 1,26 g/L lors de deux dosages consécutifs.

- Glycémie > 2 g/L à tout moment de la journée.

Le suivi repose sur la mesure de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) tous les 3 à 4 mois :

- ≤ 6,5 % : contrôle optimal.

- < 7 % : acceptable.

- > 8 % : mauvais, nécessite une révision du traitement.

Implications Orales

- Xérostomie et augmentation de la fréquence/gravité des lésions carieuses.

- Infections et risque accru de candidoses.

- Retards de cicatrisation.

- Gingivites et parodontites.

Implications Endodontiques

- Augmentation de la prévalence des parodontites apicales chez les diabétiques (Britto et al., 2003).

- Flambées infectieuses (« flare-up ») plus fréquentes après traitement endodontique (Fouad, 2003).

Conduite à Tenir

Contacter le diabétologue pour connaître :

- Le statut du patient (équilibré ou non).

- Les complications éventuelles (cardiaques, ophtalmologiques, nerveuses, etc.).

Cas de figure :

- Patient équilibré : Considéré comme un sujet sain.

- Patient non équilibré :

- Traitement initial sur dent pulpée : réalisable.

- Traitement initial ou retraitement sur dent infectée avec lésion périapicale : antibioprophylaxie selon le protocole de l’endocardite infectieuse si risque élevé de bactériémie (forte septicité buccale, soins prolongés).

- Privilégier les traitements en une séance pour limiter l’antibioprophylaxie.

V – Odontologie Conservatrice Endodontique et VIH

Généralités

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est un rétrovirus responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Il est transmis par le sang, les sécrétions vaginales, le sperme et le lait maternel. Près d’un tiers des patients infectés par le VIH sont également porteurs de l’hépatite C.

Répercussions Orales et Endodontiques

La séropositivité ne prédispose pas directement aux maladies buccales, mais l’hyposialie due à certains médicaments psychotropes favorise les lésions carieuses cervicales.

Conduite à Tenir

Contacter le médecin traitant pour préciser :

- Taux de lymphocytes CD4+ (< 200/mm³ : risque infectieux majeur, antibioprophylaxie nécessaire).

- Charge virale.

- Numération des plaquettes.

- Numération des polynucléaires neutrophiles (< 800/mm³ : risque infectieux majeur, antibioprophylaxie nécessaire).

- Nature du traitement médicamenteux en cours.

Précautions :

- En cas d’hémostase ou fonction immunitaire perturbée, la chirurgie endodontique est contre-indiquée.

VI – Immunodéficience Médicamenteuse

Le chirurgien-dentiste peut être amené à prendre en charge un patient immunodéprimé (sous immunosuppresseurs) dans trois situations :

- Après une allogreffe d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques.

- Traitement de fond pour une maladie auto-immune.

- Traitement de fond pour une maladie inflammatoire chronique.

Complications Odontostomatologiques

Liées aux traitements immunosuppresseurs :

- Infections fongiques ou virales.

- Leucoplasies chevelues.

- Lésions cancéreuses.

- Gingivites et ulcérations.

Conduite à Tenir

- Allogreffe d’organe : Antibioprophylaxie pour tout acte endodontique.

- Hors allogreffe : Les traitements initiaux ou de retraitement ne nécessitent pas de précautions particulières.

- Chirurgie endodontique : Sous glucocorticoïdes, une prescription antibiotique est nécessaire.

- Patients greffés rénaux : Attention aux interactions médicamenteuses et à la néphrotoxicité des médicaments prescrits en odontostomatologie.

Le principe de précaution prévaut.

VII – Endodontie et Bisphosphonates

Les bisphosphonates sont prescrits pour les pathologies liées au remodelage osseux, en inhibant l’action des ostéoclastes. Ils sont utilisés dans :

- Les hypercalcémies (processus métastatiques, cancer).

- Le traitement de l’ostéoporose.

Depuis 2002, des cas d’ostéonécrose des mâchoires ont été rapportés, notamment après des actes chirurgicaux chez des patients sous bisphosphonates, surtout par voie parentérale (risque plus élevé pour les thérapeutiques antitumorales).

Prévention

L’objectif est d’éviter toute plaie osseuse pouvant entraîner une ostéonécrose. Les traitements endodontiques sont envisageables pour éviter les avulsions, mais la chirurgie endodontique doit être évitée en raison du risque local.

VIII – Endodontie et Radiothérapie

La radiothérapie, utilisée dans le traitement des cancers des voies aérodigestives supérieures, peut entraîner des effets secondaires néfastes :

- Xérostomie.

- Mucosites.

- Susceptibilité aux maladies parodontales.

- Polycaries évolutives.

- Infections fongiques et bactériennes.

- Fibrose des muscles masticateurs.

- Ostéoradionécrose.

Objectif Endodontique

Éliminer ou réduire le risque infectieux pouvant entraîner une ostéoradionécrose. Le taux d’ostéoradionécrose varie entre 1 et 9 % selon la dose :

- < 6 % pour 40 Gy.

- 14 % entre 40 et 60 Gy.

- ≥ 20 % pour > 60 Gy.

Rôle du Chirurgien-Dentiste

- Avant irradiation : Prévenir les complications par un bilan bucco-dentaire.

- Après radiothérapie : Adapter la conduite à tenir pour les soins dans le champ d’irradiation.

IX – Médication et Endodontie

Les pathologies générales impliquent souvent des prescriptions médicamenteuses, avec un impact réciproque sur la pratique endodontique.

Accident Pharmacologique ou Iatrogénèse Médicamenteuse

Bien que rares en endodontie, des accidents médicaux graves peuvent survenir. Le principe de précaution prévaut.

Démarche :

- Réaliser un interrogatoire médical rigoureux pour connaître les pathologies, médications et automédications du patient.

- Contacter le médecin référent pour préciser ces éléments et éviter surdosages, allergies ou interactions médicamenteuses.

X – Anesthésie et Équilibre Pharmacologique

Préparation du Patient

- Préparer psychiquement le patient pour réduire l’anxiété et le stress, limitant la libération de catécholamines endogènes.

- Utiliser une solution anesthésique réchauffée à 20 °C, injectée lentement (1 ml/min) et fractionnée, en évitant les zones inflammatoires ou infectées.

Vasoconstricteurs

L’adrénaline est le principal vasoconstricteur utilisé. Une cartouche de 1,8 ml à 1/200 000 correspond à 9 μg de vasoconstricteur, quantité faible comparée aux décharges endogènes (2 à 30 fois supérieures, jusqu’à 280 μg/min chez un adulte sain).

Contre-indications formelles :

- Phéochromocytome.

- Patients asthmatiques cortico-dépendants.

- Patients sous bisphosphonates.

- Secteur irradié > 30 Gy (préférer l’anesthésie locorégionale, éviter les vasoconstricteurs pour les injections parapicales).

- Injection intra-osseuse chez les patients arythmiques.

- Injection locorégionale chez les patients avec troubles de l’hémostase ou sous anticoagulants anti-vitamine K (risque d’hématome).

Réduction de la dose de vasoconstricteurs :

- Atteinte hépatique sévère.

- Diabète de type I ou II déséquilibré.

- Personnes âgées.

- Selon l’état métabolique du patient.

XI – Risques Liés aux Prescriptions Odontologiques

Les prescriptions médicamenteuses en odontologie visent à :

- Éradiquer ou prévenir la douleur.

- Combattre une infection, en complément de l’acte technique.

Antalgiques

Selon les recommandations HAS (2005) :

- Traiter sans attendre la douleur.

- Couvrir la totalité du nycthémère.

- Prescrire à intervalles réguliers.

Évaluation de la douleur :

- Palier I (douleurs faibles, EVA 1-3) : Paracétamol (bien toléré, peu de contre-indications). Les AINS sont plus efficaces pour la douleur postopératoire, mais leur prescription doit être courte (72h) et prudente.

- Palier II (douleurs modérées, EVA 4-7) :

- Monothérapie : Codéine, chlorhydrate de tramadol (sans effet dépresseur respiratoire).

- Analgésie multimodale : Association des médicaments des paliers I et II.

Antibiotiques

Les antibiotiques peuvent être prescrits à titre prophylactique ou curatif, avec des risques d’antibiorésistance. Ils doivent être utilisés de manière parcimonieuse, uniquement dans les cas d’étiologie bactérienne fortement suspectée ou démontrée.

Produits les plus utilisés :

- Amoxicilline.

- Macrolides (ou apparentés) en cas d’allergie aux β-lactamines ou chez l’insuffisant rénal (élimination biliaire et fécale).

- Association avec métronidazole si germes anaérobies prédominants.

Antibiothérapie curative :

- Toujours en complément du traitement local.

- Ne doit pas retarder le traitement étiologique non médicamenteux de plus de quelques jours.

Chez l’insuffisant rénal : Préférer un macrolide (+/- métronidazole).

Patients greffés : Attention aux interactions entre traitements immunosuppresseurs et odontologiques.

XII – Femme Enceinte

La grossesse est divisée en trois périodes :

- Premier trimestre : Période critique (embryogenèse, organogénèse).

- Deuxième trimestre : Maturation des organes.

- Troisième trimestre : Fin de la maturation des organes.

Précautions :

- À partir de la 24e semaine, éviter le syndrome cave en décubitus dorsal (compression de la veine cave inférieure par l’utérus, réduisant le retour veineux).

- Privilégier l’articaïne (traverse moins la barrière placentaire).

- Pour les radiographies, utiliser un tablier plombé (exigence médico-légale).

Récapitulatif

Selon l’AFSSAPS (2012), les recommandations de bonne pratique pour la prescription des antibiotiques en odontologie distinguent trois groupes de patients :

| Population | Recommandations |

|---|---|

| Population générale (incluant groupe B) | Pas d’antibioprophylaxie systématique, sauf indication spécifique. |

| Patients immunodéprimés | Évaluation avec le médecin référent pour risque d’infection locale/extension. |

| Patients à haut risque d’EI (groupe A) | Antibioprophylaxie selon le protocole décrit (voir tableau ci-dessus). |

Conclusion

Les relations entre les pathologies générales et l’endodontie sont complexes et bidirectionnelles. Il est impératif de suivre l’évolution des recommandations, notamment pour la gestion du risque d’endocardite infectieuse et l’antibioprophylaxie. L’objectif est d’assurer une prise en charge optimale des patients, tant sur le plan individuel que collectif.

Annexe

MALADIES GENERALES ET ODONTOLOGIE CONSERVATRICE ENDODONTIE

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.