L’organe dentaire : Notions anatomiques, histologiques et physiologiques

L’organe dentaire : Notions anatomiques, histologiques et physiologiques

Anatomie de l’organe dentaire

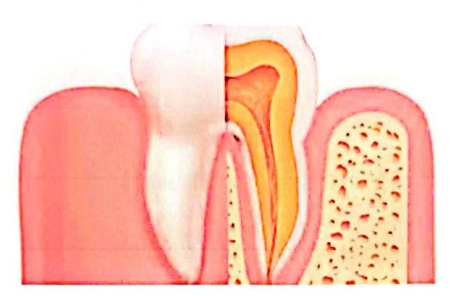

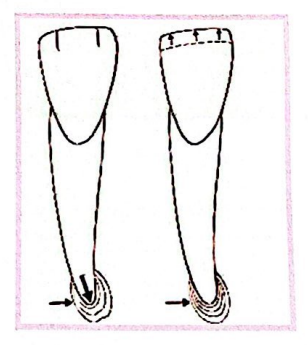

Structure générale de la dent

- Couronne : Partie visible de la dent, émergeant dans la cavité buccale.

- Racine : Partie implantée dans les maxillaires, pouvant être unique, biradiculée ou multiradiculée.

- Collet : Zone de jonction entre la couronne et la racine, située entre les deux.

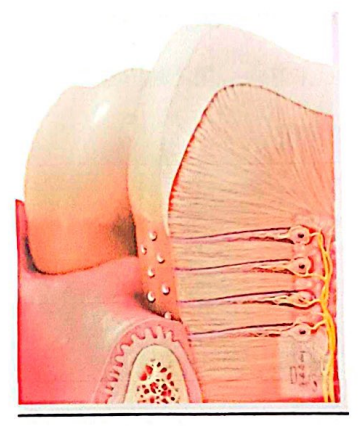

La dent, classiquement décrite comme composée d’une couronne, d’une racine et d’une cavité pulpaire, est désormais considérée comme un organe dentaire. Cet organe inclut :

- L’odonte (dent anatomique).

- Le parodonte (tissus de soutien).

Composantes de l’organe dentaire

Ectodonte

L’ectodonte regroupe les tissus recouvrant la périphérie de la dent, principalement :

- Émail.

- Cément.

Endodonte

L’endodonte désigne les tissus internes et centraux de la dent, comprenant :

- Chambre pulpaire.

- Canaux radiculaires.

Parodonte

Le parodonte est l’ensemble des tissus, minéralisés ou non, assurant la fixation et l’articulation de l’organe dentaire dans les maxillaires.

Physiologie de l’organe dentaire

L’organe dentaire remplit plusieurs fonctions essentielles :

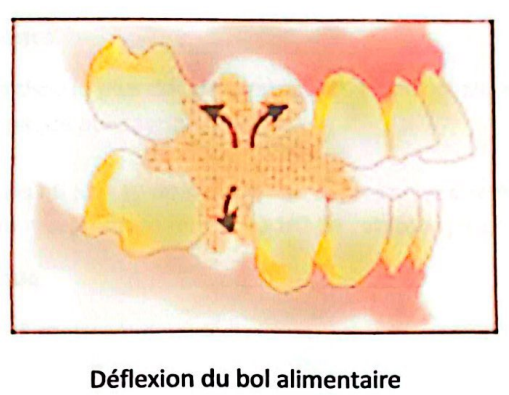

Mastication

Les dents, en collaboration avec la langue, les joues, les gencives et la salive, préparent le bol alimentaire avant son passage dans l’œsophage, jouant un rôle clé dans la digestion.

Déglutition

La langue, par pression contre le palais, pousse les aliments vers le pharynx, déclenchant le mécanisme automatique de la déglutition.

Élocution

La position des dents, de la langue, des joues et des lèvres permet une prononciation correcte. Les dents servent de point d’appui pour la langue et les lèvres.

Esthétique et sourire

Un alignement harmonieux des dents soutient les lèvres et les joues, contribuant à un profil facial esthétique. Un sourire éclatant est un atout majeur de communication.

Tissus de l’organe dentaire

Émail

Définition

L’émail est la couche externe de la couronne dentaire, la substance la plus dure et la plus minéralisée de l’organisme. C’est un tissu minéralisé sans cellules, formé entièrement durant l’odontogénèse, non renouvelable chez la dent adulte.

Composition chimique

- 96 % de matière minérale (cristaux d’apatite : Ca₁₀(PO₄)₆·H₂O, sels de calcium et phosphore).

- 2 % de matière organique.

- 2 % d’eau.

Propriétés physiques

- Tissu le plus dur, mais cassant.

- Translucide, opaque aux rayons X.

- Couleur blanche.

- Épaisseur : plus importante au sommet de la couronne (> 2,5 mm), plus fine au collet.

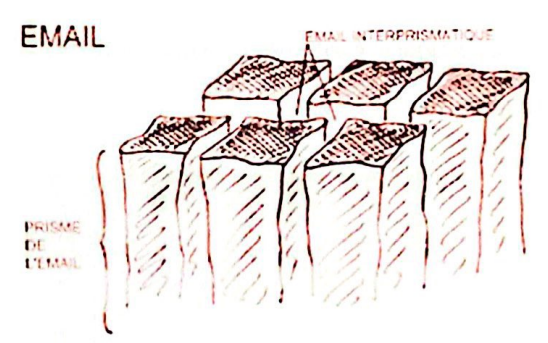

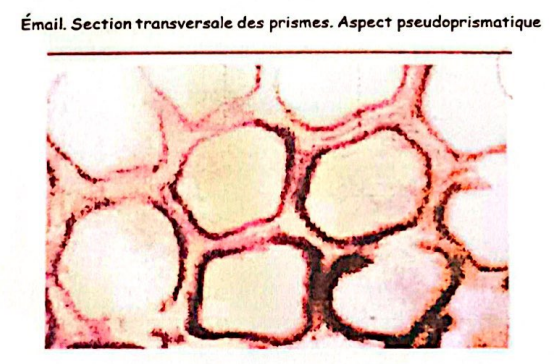

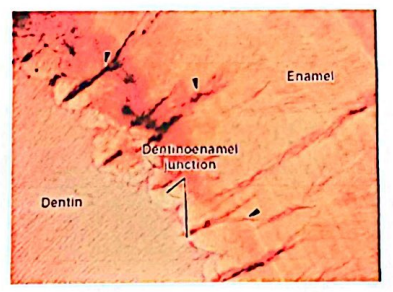

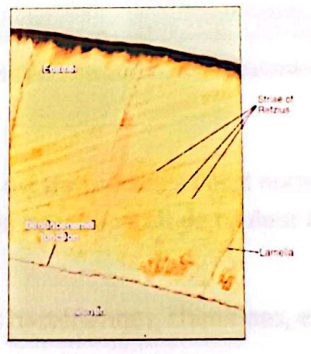

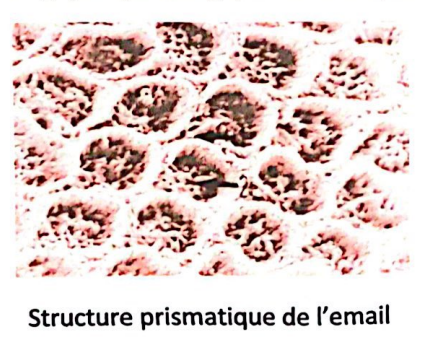

Aspect histologique

L’émail est constitué de prismes d’hydroxyapatite, enveloppés d’une gaine et séparés par des espaces inter prismatiques contenant de l’eau et de la matière organique. En coupe transversale, les prismes adoptent une configuration en « trou de serrure » (keyhole configuration), s’étendant de la jonction émail-dentine à la surface.

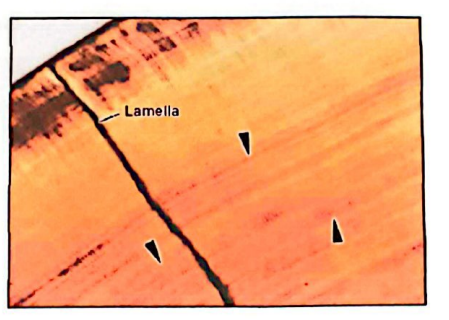

Structures spécifiques

- Stries de Retzius : Stries de croissance parallèles à la jonction amélo-dentinaire, marquant des phases de moindre minéralisation. Une strie plus sombre sépare l’émail pré- et postnatal.

- Bandes de Hunter-Schreger : Alternance de zones claires et sombres.

- Buissons de l’émail : Zones peu calcifiées irradiant depuis la jonction amélo-dentinaire.

Rôles physiologiques

- Échanges avec le milieu buccal : Sa structure poreuse agit comme une membrane semi-perméable, permettant la diffusion d’ions et de molécules (physiologiques, pathologiques ou thérapeutiques) jusqu’à la jonction émail-dentine.

- Déminéralisation-reminéralisation :

- En milieu acide (pH < 5,5), l’hydroxyapatite se dissout (déminéralisation).

- À pH > 5,5, les ions de la salive favorisent la reprécipitation des cristaux (reminéralisation).

- Rôle esthétique : Translucide, l’émail laisse apparaître la couleur de la dentine sous-jacente, conférant une teinte blanc-jaunâtre.

- Rôle de protection : Protège contre les attaques bactériennes, chimiques et les contraintes mécaniques (mastication, bruxisme, brossage).

Vieillissement de l’émail

- Usure : L’émail s’use progressivement dans les zones de mastication, formant des facettes d’usure chez les personnes âgées.

- Assombrissement : Résulte de l’amincissement de l’émail et de l’épaississement de la dentine, plus sombre avec l’âge.

- Réduction de perméabilité : Les pores diminuent, les cristaux s’enrichissent en ions, réduisant la perméabilité.

- Augmentation du fluor : La couche superficielle s’enrichit en fluor, réduisant l’incidence des caries.

Dentine

Définition

La dentine, d’origine ectomésenchymateuse, forme la masse centrale de la dent. Elle est limitée par la pulpe à l’intérieur, par l’émail au niveau coronaire et par le cément au niveau radiculaire. C’est un tissu conjonctif minéralisé, avasculaire, en connexion avec la pulpe.

Composition chimique

- 70 % de cristaux d’hydroxyapatite.

- 20 % de matière organique.

- 10 % d’eau.

Propriétés physiques

- Translucide, moins dure que l’émail.

- Couleur blanc-jaunâtre.

- Plus élastique et moins cassante que l’émail.

- Opaque aux rayons X, mais moins intensément que l’émail.

Types de dentine

| Type | Moment d’élaboration | Tubules | Localisation |

|---|---|---|---|

| Dentine primaire | Durant la dentinogénèse | Abondants, réguliers | Entoure la pulpe coronaire et radiculaire |

| Dentine secondaire | Tout au long de la vie de la dent | Moins abondants, irréguliers | Périphérie de la chambre pulpaire |

| Dentine tertiaire | En réponse à une agression | Peu abondants ou absents | Région agressée |

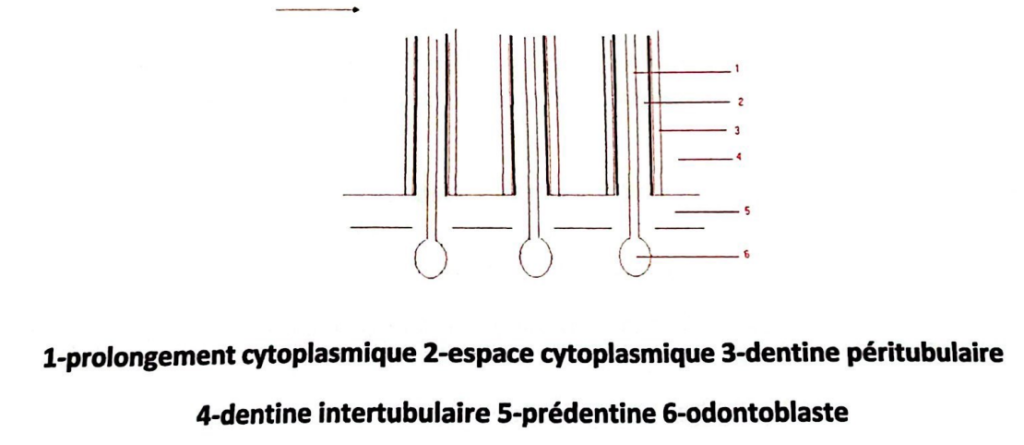

Structure histologique

La dentine contient des tubuli dentinaires abritant :

- Prolongements cytoplasmiques des odontoblastes.

- Dentine péritubulaire (autour des tubuli).

- Dentine intertubulaire (entre les tubuli).

- Prédentine (couche non minéralisée près de la pulpe).

Rôle dans la perméabilité

Les tubuli dentinaires, remplis de fluide, transportent ions et molécules. Leur perméabilité augmente près de la pulpe (où les tubuli sont plus larges et nombreux) et diminue en périphérie. Les cornes pulpaires sont les zones les plus perméables.

Vieillissement de la dentine

- Sclérose dentinaire : Apposition de dentine intratubulaire, réduisant le diamètre des tubuli, voire les obstruant, entraînant une diminution de la perméabilité.

- Retraction ou mort des odontoblastes : Contribue à la réduction de la perméabilité.

Pulpe

Définition

La pulpe est un tissu conjonctif mésenchymateux occupant le centre de la dent. Riche en cellules, vaisseaux et nerfs, elle est bordée d’odontoblastes. Elle est indissociable de la dentine, qu’elle forme.

Types

- Pulpe camérale : Située dans la chambre pulpaire.

- Pulpe radiculaire : Située dans les canaux radiculaires.

Composition

- Cellules : Odontoblastes, fibroblastes, cellules immunitaires.

- Fibres : Collagène.

- Vaisseaux : Sanguins et lymphatiques.

- Nerfs : Branches terminales du nerf trijumeau (V2 pour le maxillaire, V3 pour la mandibule).

Modifications physiologiques

Fonction de formation

- Appositions :

- Dentine primaire et secondaire : Synthèse continue dans la zone dentinogénétique.

- Dentine péritubulaire : Réduction progressive du diamètre des tubuli.

- Résorptions : Lors de la rhizalyse des dents temporaires, les odontoclastes dégradent le cément, puis la dentine.

Modifications pathologiques

- Appositions réactionnelles :

- Formation de dentine atubulaire en réponse à des traumatismes, caries lentes ou pansements dentaires.

- Sclérose intratubulaire dans les zones polymicrotraumatisées ou sous des matériaux de préservation pulpaire.

- Résorptions pathologiques :

- Externe : Liée à des troubles d’éruption, traumatismes, infections ou maladies.

- Interne : Résorptions térébrantes dues à une inflammation chronique pulpaire.

- Péritubulaire : Déminéralisation augmentant le diamètre des tubuli dans les caries.

Sénescence physiologique vs sénilité pathologique

| Sénescence (physiologique) | Sénilité (pathologique) |

|---|---|

| Liée à l’âge avancé | Sans rapport avec l’âge |

| Phénomène long et progressif | Phénomène accéléré |

| Généralisé à la pulpe | Localisé à la zone irritée |

| Ordonné | Désordonné, anarchique |

Fonction de nutrition

La pulpe irrigue les tissus dentaires via des artères pénétrant par le foramen apical, apportant nutriments et oxygène. Les veines drainent les déchets métaboliques vers les veines maxillaires.

Fonction nerveuse

- Innervation sensorielle : Fibres C (amyélinisées) et Aδ (myélinisées) transmettent les stimuli thermoalgésiques. Les nerfs forment le plexus de Rashkow sous les odontoblastes, certains pénétrant les tubuli dentinaires.

- Innervation vasomotrice : Fibres sympathiques (adrénergiques pour la vasoconstriction, cholinergiques pour la vasodilatation) régulent le flux sanguin.

Sensibilité dentinaire

Trois théories expliquent l’hypersensibilité dentinaire :

- Théorie de la conduction nerveuse : Fibres amyéliniques intracanaliculaires répondent directement aux stimuli (hypothèse contestée).

- Théorie odontoblastique : Les odontoblastes convertissent les stimuli en signaux électriques ou chimiques transmis aux nerfs.

- Théorie hydrodynamique (Brännström, 1967) : Déplacements rapides du fluide dans les tubuli dentinaires déclenchent la douleur (théorie la plus acceptée).

Fonction de défense

Défense dentinaire

- Dentine sclérotique : Obturation des tubuli à la périphérie des lésions carieuses.

- Dentine parapulpaire : Formée par les odontoblastes à l’interface dentine-pulpe.

- Dentine réparatrice : Synthétisée après nécrose des odontoblastes.

Défense pulpaire (inflammation)

- Réponse vasculaire : Vasodilatation, œdème, ralentissement circulatoire.

- Réponse cellulaire : Leucocytes (polynucléaires, lymphocytes, plasmocytes).

- Réponse humorale : Libération d’histamine augmentant la perméabilité vasculaire, entraînant un œdème.

Vieillissement de la pulpe

- Réduction du volume pulpaire.

- Sclérose dentinaire.

- Diminution des défenses pulpaires.

Cément

Définition

Le cément est un tissu conjonctif dur, avasculaire, recouvrant les racines dentaires. De couleur jaune clair, il est plus terne et sombre que l’émail, très perméable aux colorants et agents chimiques.

Composition chimique

- 65 % de phosphate de calcium (hydroxyapatite, riche en fluor).

- 25 % de matière organique (collagène type I, glycoprotéines, mucopolysaccharides).

- 10 % d’eau.

Topographie

- Recouvre toute la racine, plus épais à l’apex (150-200 µm) et plus fin au collet (20-50 µm).

- Épaisseur pouvant tripler avec l’âge.

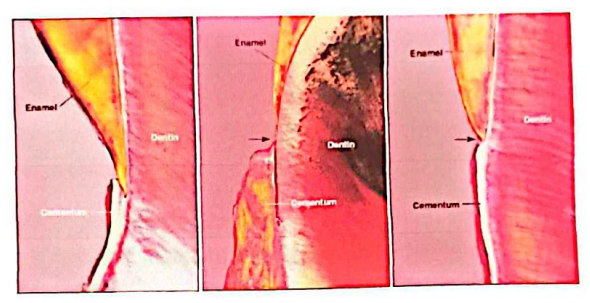

Rapports avec l’émail

- 60 % des cas : Le cément recouvre l’émail.

- 30 % des cas : Contact bord à bord.

- 5 % des cas : Dentine exposée, sensible avec le retrait gingival.

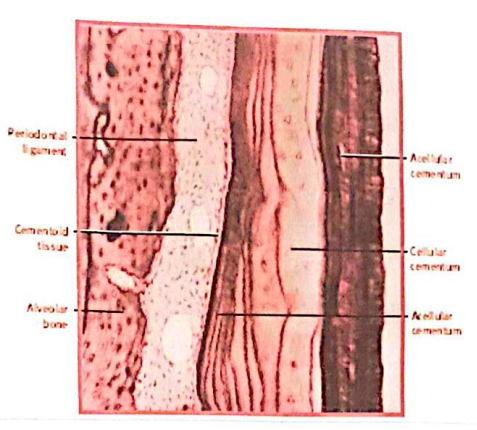

Structure histologique

Cément acellulaire (primaire)

- Localisation : Tiers cervical de la racine.

- Formation : Avant le plan occlusal.

- Caractéristiques : Sans cellules, épaisseur 30-230 µm, riche en fibres de Sharpey.

- Fonction : Ancrage.

Cément cellulaire (secondaire)

- Formation : Après le plan occlusal.

- Caractéristiques : Contient des cellules, moins calcifié, moins de fibres de Sharpey.

- Localisation : Tiers apical et interradiculaire.

- Fonction : Adaptation.

Physiologie

- Cémentogénèse : Continue tout au long de la vie, même en cas de dévitalisation.

- Rôles :

- Ancrage : Via les fibres de Sharpey, reliant la dent à l’os alvéolaire.

- Protection : Protège la dentine (hyperesthésie si exposée).

- Réparation : Apposition cémentaire pour réparer les lésions radiculaires.

- Compensation : Dépôt de cément à l’apex pour compenser l’usure occlusale.

- Échanges : Perméabilité favorisant les échanges entre pulpe et desmodonte.

- Thérapeutique : Fixation de nouvelles fibres lors des déplacements dentaires.

Modifications

Physiologiques

- Appositions : Compensent l’usure occlusale et l’égression dentaire.

- Résorptions : Lors de la rhizalyse des dents temporaires par des odontoclastes.

Pathologiques

- Appositions réactionnelles : Hypercémentose (hypofonction, inflammation chronique, malpositions).

- Résorptions : Traumatiques, liées à une hyperfonction ou à des pathologies périapicales.

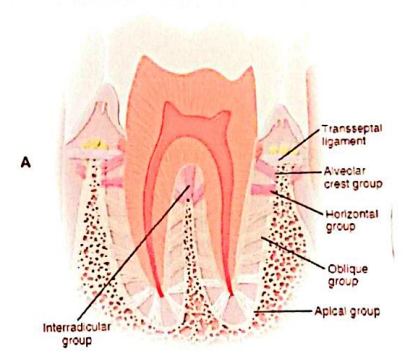

Ligament alvéolo-dentaire

Définition

Le ligament parodontal relie l’os alvéolaire au cément, communiquant avec la gencive et les espaces médullaires. Il comprend :

- Fibres parodontales.

- Cellules.

- Vaisseaux sanguins.

- Nerfs.

Fibres principales

Composées de collagène type I (fibres principales) et type III (fibres réticulaires), elles se divisent en :

- Groupe horizontal : Fixation horizontale os-cément.

- Groupe de la crête alvéolaire : Éventail empêchant l’extrusion dentaire.

- Fibres obliques : Support des forces occlusales, les plus nombreuses.

Cellules

- Fibroblastes, macrophages, mastocytes, neutrophiles, lymphocytes, plasmocytes, cellules épithéliales de Malassez.

Innervation

Fibres myélinisées et non myélinisées.

Vascularisation

Vaisseaux gingivaux, alvéolaires et apicaux.

Rôles physiologiques

- Cohésion entre cément et os.

- Fixation et amortissement des forces.

- Nutrition du cément et de l’os.

- Maintien de la dent dans l’alvéole.

- Participation à l’éruption dentaire.

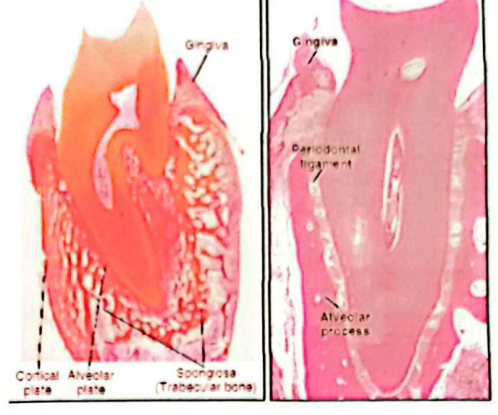

Os alvéolaire

Définition

L’os alvéolaire, tissu conjonctif spécialisé, est composé de deux plaques d’os compact séparées par de l’os spongieux. Les espaces trabéculaires contiennent de la moelle hématopoïétique (jeune âge) ou adipeuse (âge avancé).

Dynamique

L’os se forme et se résorbe en réponse aux besoins fonctionnels, sous l’influence de facteurs locaux et hormonaux.

Topographie

La crête alvéolaire est située 2-3 mm sous la jonction cément-émail en conditions saines, mais plus apicalement en cas de maladie parodontale.

Rôles physiologiques

- Rigidité et calage de la dent.

- Fixation des fibres ligamentaires.

- Soutien du tissu gingival.

- Remaniements morphologiques lors de l’éruption, des contacts occlusaux ou des traitements orthodontiques.

- Amortissement des forces occlusales et masticatoires.

Conclusion

La dent, longtemps sous-estimée, est un organe complexe dont les composants interdépendants assurent des fonctions essentielles. Une altération de l’une de ses structures compromet ses rôles physiologiques. Préserver les dents sur l’arcade dentaire est crucial pour leurs fonctions et pour maintenir un sourire naturel.

L’organe dentaire : Notions anatomiques, histologiques et physiologiques

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

[…] Formation de foyers abcédés suite à l’élimination des tissus lésés. […]

[…] les déterminants et facteurs de risque (précédemment […]