L’organe dentaire

Généralités

- Qu’est-ce que l’organe dentaire ?

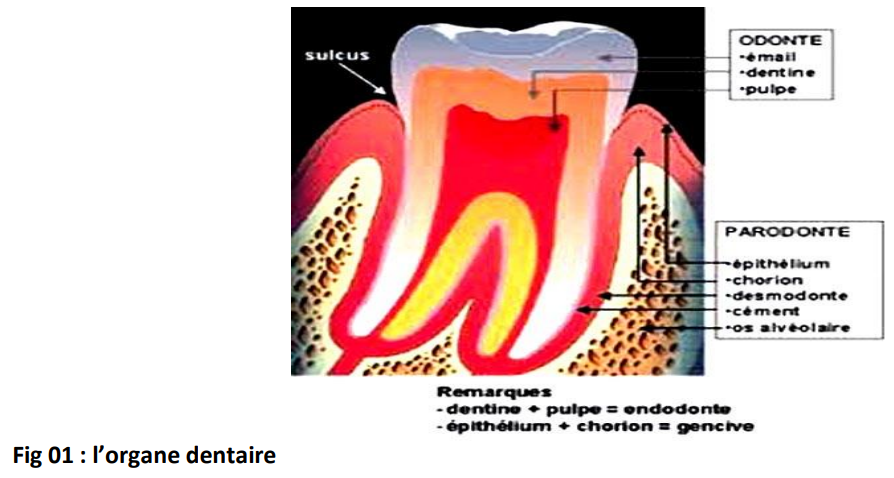

Classiquement, la dent est décrite comme une unité composée de deux parties : la couronne et la racine. Actuellement, le concept de la dent a évolué. La dent ne constitue plus qu’une partie d’un ensemble appelé « organe dentaire », qui comprend la dent et ses tissus de soutien. Cette nouvelle idée repose sur des concepts morphologiques, fonctionnels et dynamiques.

Définition

- L’organe dentaire :

C’est un organe dur, blanchâtre, composé d’une couronne et d’une ou plusieurs racines implantées dans la cavité buccale, destiné notamment à broyer les aliments. - Composition de l’organe dentaire :

L’organe dentaire se compose de deux parties principales :- L’odonte : émail + dentine + pulpe.

- Parodonte : cément + complexe ligamentaire + os alvéolaire + gencive.

Organe dentaire = odonte + parodonte.

- Remarques :

- Bien que le cément ait des relations avec la dentine, il appartient fonctionnellement aux éléments de soutien de l’odonte.

- Le parodonte (tissu de soutien) est formé par : le cément, le desmodonte, l’os alvéolaire et la gencive.

- L’endodonte est composé d’un parenchyme conjonctivo-vasculaire central appelé pulpe.

Rappel embryologique

- Origine des dents :

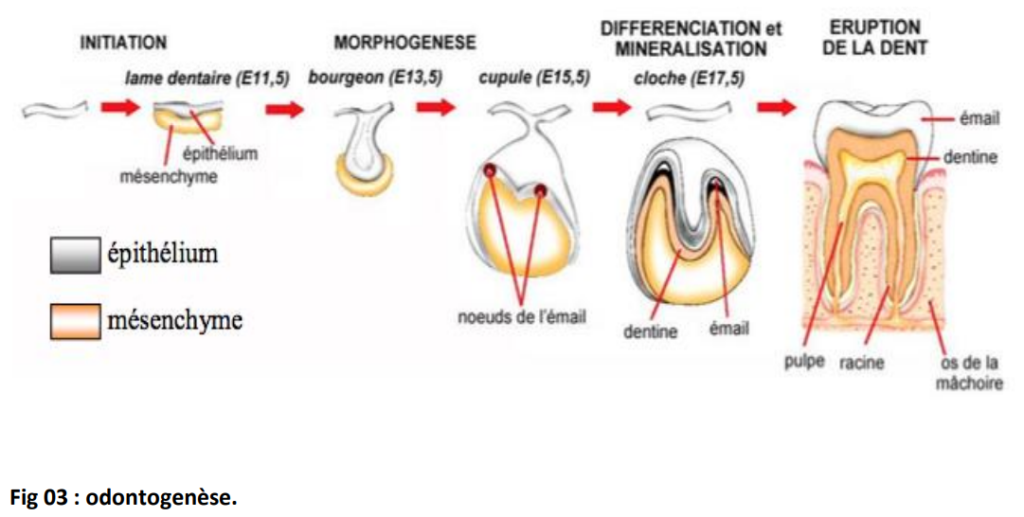

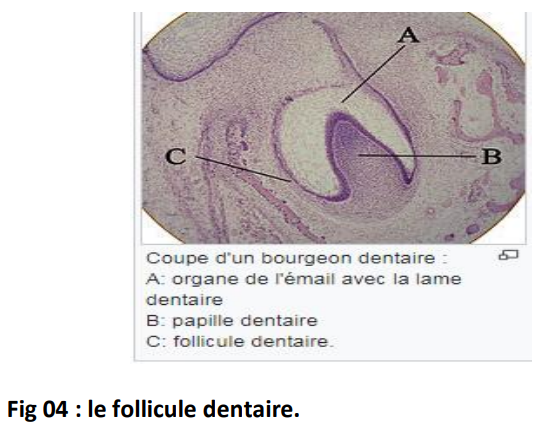

Les dents se forment à partir des germes dentaires qui ont une double origine :- Épithéliale : à partir de la lame dentaire.

- Conjonctive : à partir du mésenchyme sous-jacent.

Ces deux tissus réagissent par induction réciproque.

- Dérivation des tissus :

- L’ensemble émail-dentine-pulpe dérive du contenu du follicule dentaire.

- L’émail provient de l’épithélium interne de l’organe adamantin.

- Les odontoblastes, cellules périphériques de la papille dentaire, élaborent la dentine ; le reste de la papille devient progressivement la pulpe.

L’odonte

1. L’émail

C’est une structure minéralisée d’origine épithéliale qui forme un recouvrement protecteur de la couronne des dents. C’est le tissu le plus minéralisé de l’organisme, donc le plus dur.

A. La formation de l’émail ou améliorénèse

- La formation de l’émail résulte d’une séquence complexe d’événements cellulaires et extracellulaires. La cellule responsable est l’améloblaste, qui est détruite lors de l’éruption de la dent dans la cavité buccale. C’est pourquoi l’émail ne peut pas se régénérer en cas d’altération.

- Toutefois, en cas d’altération de l’émail, des précipitations de phosphate et de calcium d’origine salivaire ou exogène peuvent se produire (phénomène de reminéralisation).

B. Composition de l’émail

1. La phase minérale

- Dans l’émail mature, elle représente 95 % du poids. Elle est constituée d’hydroxyapatite, dont la plus grande proportion est le calcium. Sa formule est Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂. Cette maille cristalline peut comporter des éléments étrangers responsables des dyscolorations et défauts de l’émail.

2. La phase organique

- Elle représente 1 à 2 % du poids. Elle est composée de :

- Lipides : 42 %

- Protéines : 58 %

- Une faible quantité d’hydrates de carbone.

3. La phase aqueuse

- Elle représente 3 à 4 % du poids et est composée de 4 % d’eau, dont :

- Une partie à l’état libre.

- Une partie sous forme hydratée autour des cristaux.

- La forme libre intervient dans les diffusions ioniques (ions phosphate, calcium, fluor) et moléculaires (échanges dans le milieu buccal).

C. Structure de l’émail

- L’émail recouvre la dentine coronaire au-dessus du collet anatomique. Son épaisseur est maximale au niveau de la zone occlusale et diminue progressivement vers le collet, où elle est mince.

1. L’émail aprismatique

- Comprend deux couches :

- Une couche interne, au voisinage de la jonction amélio-dentinaire.

- Une couche externe, au niveau de la surface.

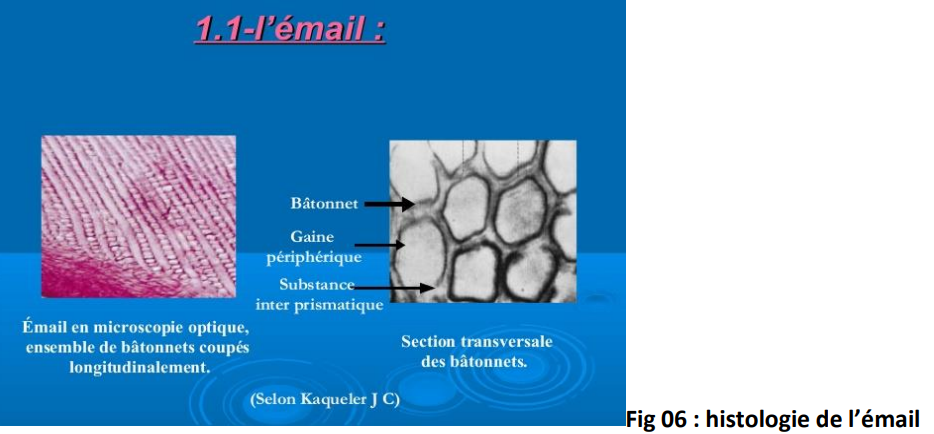

2. L’émail prismatique

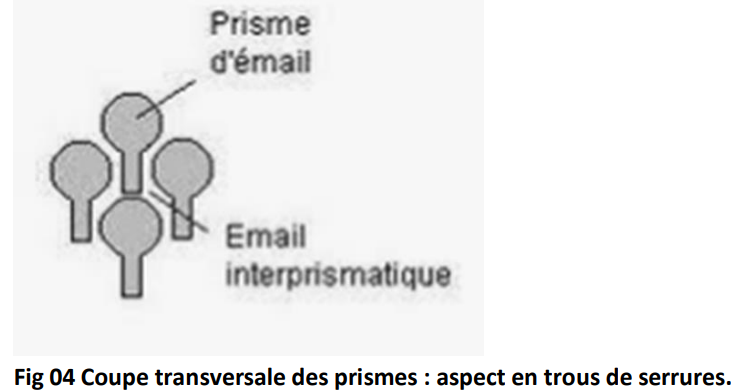

- Situé entre les deux couches aprismatiques, il est constitué d’assemblages d’hydroxyapatites arrangés sous forme d’unités compactes appelées prismes.

- Chaque prisme est enveloppé d’une gaine et séparé de son homologue par un espace rempli d’eau et de matière organique appelé espace interprismatique.

- En coupe transversale, les prismes ressemblent à un trou de serrure (key-hole configuration), avec la partie supérieure orientée vers la couronne et la base vers la racine.

- Les différences d’orientation des cristaux donnent naissance à :

- Bandes de Hunter-Schreger : visibles en lumière polarisée.

- Stries de Retzius : considérées comme des lignes d’accroissement.

D. Structure histologique de l’émail

1. Les cristaux d’hydroxyapatite

- L’émail est constitué de minces cristaux d’hydroxyapatite (bâtonnets). Leur longueur est d’environ 1040 à 2700 Å (Angström) au microscope électronique. Ils ont une structure hexagonale aplatie en coupe longitudinale et sont alignés en rangées correspondant aux améloblastes d’origine.

2. Les gaines de l’émail

- Les structures prismatiques présentent à leur interface une gaine sous forme de bandes organiques denses contenant un matériel riche en protéoglycanes. Ces gaines interviennent dans :

- Les mécanismes d’élasticité et de résistance de l’émail.

- Les phénomènes de diffusion et d’échanges.

3. L’émail de surface

- Considéré comme aprismatique à 70 %, cette structure semble acquise. La surface de l’émail se modifie avec le temps, exposée aux conditions alimentaires, au flux salivaire et à la plaque bactérienne.

4. Cuticule de l’émail (cuticule de Nasmith)

- C’est une structure transitoire présente à la surface des dents après leur éruption. Elle s’abrase rapidement et disparaît, remplacée par une pellicule acquise d’origine salivaire.

5. Les touffes et lamelles

- L’émail contient des structures non minéralisées (inclusions protéiques) appelées lamelles. Elles parcourent l’émail, présentant un aspect linéaire orienté selon le grand axe de la dent.

E. Propriétés de l’émail

- L’émail est un tissu :

- Dur et cassant.

- Radio-opaque (clair à la radiographie).

- Translucide (laisse passer la lumière).

- Vulnérable à l’attaque acide.

- Lisse et brillant lorsqu’il est sain.

- Au moment de l’éruption, la formation de l’émail est achevée, mais des changements se produisent dans les premières années (maturation adamantine) :

- Acquisition de composés minéraux (salive saturée en ions calcium et phosphate, alimentation, dentifrice, gels, etc.).

- Augmentation de la charge minérale, entraînant une diminution de la charge organique (processus de mutation).

- Bien que dépourvu de cellules, l’émail n’est pas une structure inerte. Des échanges ioniques continus de calcium, phosphate et fluor s’effectuent en fonction des concentrations locales et du pH salivaire :

- pH < 5,5 : perte de matière minérale (surface et centre des cristaux d’apatite).

- pH > 5,5 : compensation possible par un apport phosphocalcique.

Rôle d’échange avec le milieu buccal

- Grâce à sa structure poreuse, l’émail permet des échanges avec le milieu buccal. Ses pores, chargés négativement, facilitent la diffusion sélective des cations.

Rôle esthétique

- Translucide, l’émail laisse voir la couleur de la dentine sous-jacente, donnant à la dent une couleur blanc jaunâtre esthétique.

Rôle de protection

- L’émail protège la dentine sous-jacente contre :

- L’abrasion lors des pressions mécaniques de la mastication.

- Les agressions bactériennes, grâce à sa maturation post-éruptive.

F. Vieillissement de l’émail

Le vieillissement de l’émail se traduit par :

- Apparition de zones d’abrasion dues aux forces de mastication.

- Dénudation de la dentine sous-jacente.

- Changement de couleur (noircissement).

- Diminution de la perméabilité.

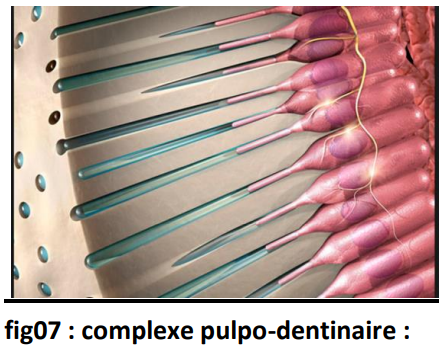

2. Le complexe pulpo-dentinaire

A. La dentine

Définition

- C’est un tissu d’origine ectomésenchymateuse constituant la masse centrale de la dent. Elle est limitée :

- Centralement par la pulpe.

- Périphériquement par l’émail (niveau coronaire) et le cément (niveau radiculaire).

- C’est un tissu conjonctif minéralisé et avasculaire, en connexion permanente avec la pulpe.

- Elle possède des lignes de croissance appelées lignes de Von Ebner, similaires aux stries de Retzius de l’émail.

Propriétés physiques

- Translucide.

- Moins dure que l’émail.

- Blanche jaunâtre.

- Moins cassante et plus élastique que l’émail.

- Opaque sur radiographie, mais moins intense que l’émail.

Composition

- 70 % de substance inorganique (cristaux d’hydroxyapatite).

- 20 % de matière organique (principalement collagène, peu de protéines).

- 10 % d’eau.

1. La dentine primaire

- Elle se forme durant la vie embryonnaire jusqu’à la formation complète de la dent. Elle comprend deux couches :

- Dentine périphérique (mantle dentine) : située sous l’émail et le cément, atubulaire, d’épaisseur réduite (80 à 100 µm chez l’homme).

- Dentine circumpulpaire : formée par la juxtaposition d’unités métaboliques (20 000 à 60 000/mm²), parallèles entre elles et perpendiculaires au plafond de la chambre pulpaire.

a. L’unité métabolique dentinaire

- Elle est constituée de :

- Un prolongement cellulaire (cytoplasmique) issu d’un odontoblaste, appelé fibre de Tomes.

- Un espace péricytoplasmique entourant le prolongement, comblé par des plexus de polysaccharides et protéines collageniques.

- Des terminaisons nerveuses issues de l’innervation pulpaire.

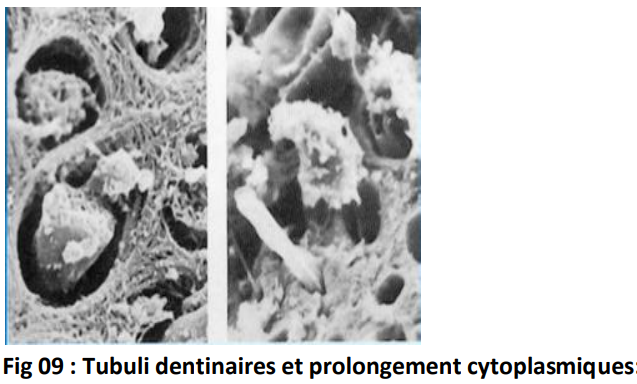

- Un tubuli dentinaire contenant le prolongement odontoblastique et une substance fluide appelée fluide dentinaire, sécrétée par les tissus pulpaires.

- Un manchon de dentine péritubulaire.

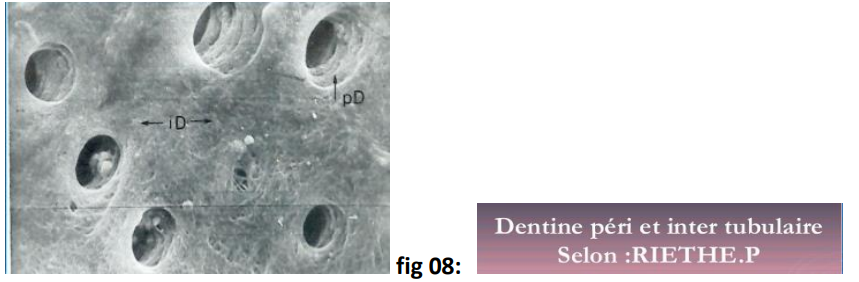

b. Les tubuli dentinaires

- Définition : Ce sont des canalicules dentinaires traversant toute la dentine, de la pulpe jusqu’aux jonctions amélo- et cémento-dentinaires. Ils contiennent les prolongements des odontoblastes.

- Leur section transversale est arrondie et diminue en s’éloignant de la pulpe par apposition de dentine péritubulaire.

- Des canalicules secondaires existent, représentant des branches des tubuli principaux.

- La présence des tubuli rend la dentine perméable, permettant le passage de fluides, molécules et bactéries. Le fluide dentinaire reste immobile tant que les tubuli sont fermés.

c. La dentine péritubulaire

- Elle entoure la paroi des tubuli. Sa trame organique est dépourvue de fibres de collagène et contient des cristaux d’hydroxyapatite. Elle est plus minéralisée que la dentine intertubulaire.

d. La dentine intertubulaire

- Elle comble l’espace entre deux unités métaboliques adjacentes. Elle résulte de la minéralisation du matériel matriciel synthétisé et sécrété par les odontoblastes.

- Distinction :

- Dentine primaire : élaborée lors de l’organogénèse de manière continue.

- Autres dentines : constituées une fois la dent formée et fonctionnelle.

2. La dentine secondaire (ou physiologique)

- Elle se forme tout au long de la vie de la dent.

- Caractéristiques :

- Moins de tubuli.

- Dépôt irrégulier, plus important au niveau du plafond pulpaire.

- Réduit progressivement le volume pulpaire (remaniement physiologique).

3. La dentine tertiaire (réactionnelle, cicatricielle, de réparation)

- Elle représente la réponse de la pulpe à une agression traumatique ou carieuse.

- C’est une apposition périphérique en réponse à une agression.

B. La pulpe dentaire

- Définition : La pulpe est un tissu conjonctivo-vasculaire occupant la cavité centrale de la dent, entourée par la dentine minéralisée, dont elle est séparée par la zone dentinogénétique. Elle est en continuité avec la circulation générale uniquement par l’orifice apical.

Aspect histologique de la pulpe

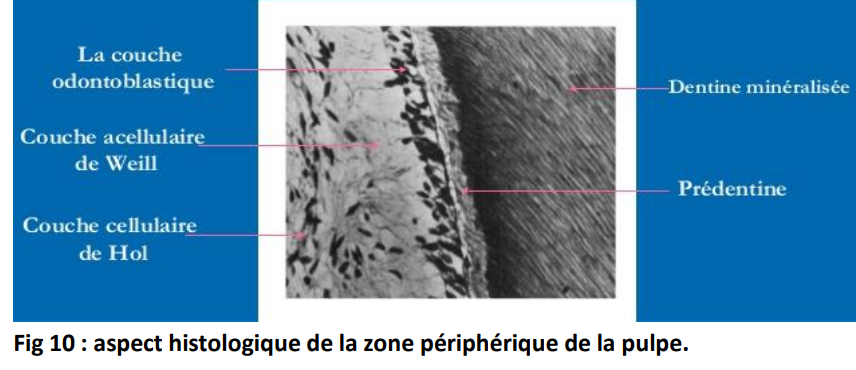

- Au microscope optique, on distingue deux zones :

- Zone périphérique : comprenant trois couches :

- La couche odontoblastique.

- La couche acellulaire de Weil.

- La couche cellulaire de Höl.

- Zone centrale : la plus étendue, contenant de gros vaisseaux et nerfs.

- Zone périphérique : comprenant trois couches :

Structure Structure de la pulpe

1. La substance fondamentale

- C’est un gel colloïdal homogène riche en eau et en mucopolysaccharides.

- Elle abrite les cellules, vaisseaux et nerfs, et constitue le lieu des échanges métaboliques, nutritifs et des réactions de défense.

2. Les cellules

- Il existe quatre groupes de cellules :

- Fibroblastes : Cellules principales de la pulpe. Leur rôle est de se différencier en odontoblastes et de synthétiser/sécréter les éléments de la substance fondamentale.

- Odontoblastes : Cellules conjonctives hautement différenciées situées à la périphérie. Leur fonction principale est la dentinogenèse (sécrétion et transport des composants pour la minéralisation de la dentine).

- Cellules de relais : Situées dans la région sous-odontoblastique (cellules rondes de Weil ou de Höl).

- Cellules de défense : Présentes lors des réactions anti-inflammatoires et anti-infectieuses. Elles se différencient en histiocytes, macrophages ou lymphocytes à partir des cellules de réserve situées le long des vaisseaux.

3. Les fibres

- La pulpe contient deux types principaux de fibres :

- Fibres de collagène : Synthétisées par les fibroblastes, leur nombre augmente avec l’âge.

- Fibres élastiques : Situées dans la paroi des vaisseaux.

- Le tiers apical du canal contient souvent des canaux accessoires secondaires ou latéraux, abritant des diverticules pulpaires.

Vascularisation

- C’est une unité circulaire terminale, donc fragile.

- Le réseau vasculaire est dense et complexe, maintenant :

- Le métabolisme cellulaire.

- Le pouvoir réparateur de la dentine.

- Les réactions anti-inflammatoires et anti-infectieuses.

- Il est constitué d’artères, capillaires et veines.

Réseau lymphatique

- Filtre protecteur et régulateur des fluides interstitiels.

- Joue un rôle dans les réactions anti-inflammatoires et anti-infectieuses via les lymphocytes.

Innervation

- L’innervation du complexe dentino-pulpaire dérive des branches maxillaire et mandibulaire du trijumeau (V).

- La pulpe est innervée par :

- Fibres sensitives.

- Fibres motrices.

- Elle est richement innervée : environ 1900 fibres nerveuses pour les incisives et 2400 pour les molaires pénètrent par l’apex.

- Des terminaisons nerveuses pénètrent dans les tubuli, s’enroulant autour des fibres de Tomes, formant un réseau dense appelé plexus de Raschkow.

Sensibilité dentinaire

- La dentine, saine ou décalcifiée, est sensible au contact. Toute irritation se traduit par une perception douloureuse.

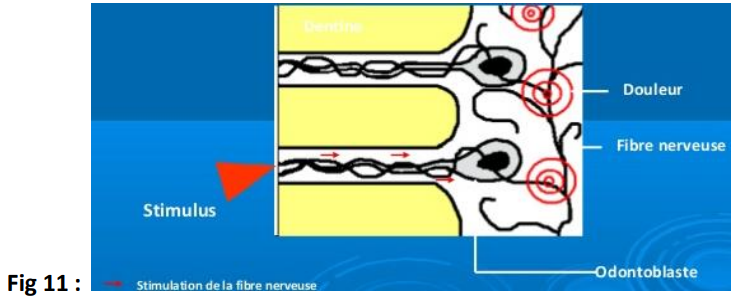

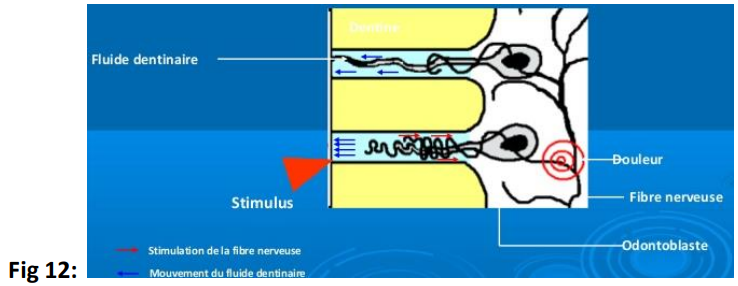

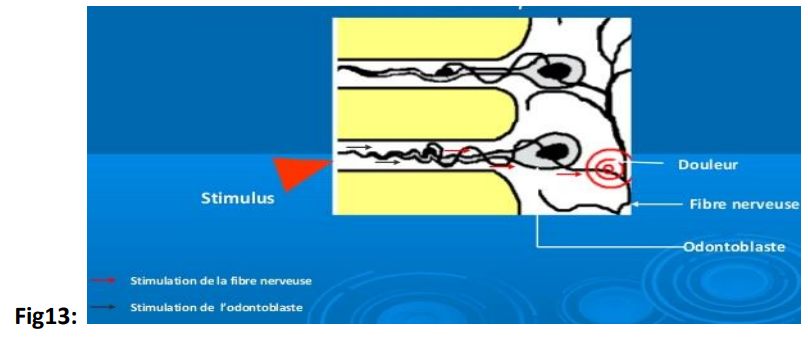

- Trois théories expliquent la transmission de la douleur :

- Théorie de la conduction nerveuse : Existence d’une innervation intra-dentinaire fonctionnelle.

- Théorie hydrodynamique (Brännström, 1963) : Stimulation des fibres nerveuses par le mouvement du fluide dentinaire.

- Théorie de la transduction : L’odontoblaste agit comme un récepteur sensoriel.

Physiologie de la pulpe

- La pulpe assure plusieurs fonctions :

- Fonction de formation :

- Dentinogenèse par les odontoblastes (dentine primaire, secondaire ou réactionnelle).

- Formation de dentine réparatrice par les odontoblastes de remplacement.

- Fonction de nutrition :

- Assure la vitalité de la dentine en apportant oxygène, nutriments et fluide dentinaire via le plasma pulpaire.

- Fonction de défense :

- Formation de dentine péritubulaire.

- Formation de dentine péripulpaire.

- Inflammation pulpaire en cas d’irritation sévère.

- Fonction neuro-sensorielle :

- Sensibilité de l’organe dentaire (signe de vitalité dentaire).

- Fonction de formation :

3. Le cément radiculaire

De point de vue fonctionnel

- Le cément n’est ni vascularisé ni innervé.

- C’est un tissu protecteur servant d’ancrage aux fibres de Sharpey.

De point de vue histologique

- Il existe deux types de cément :

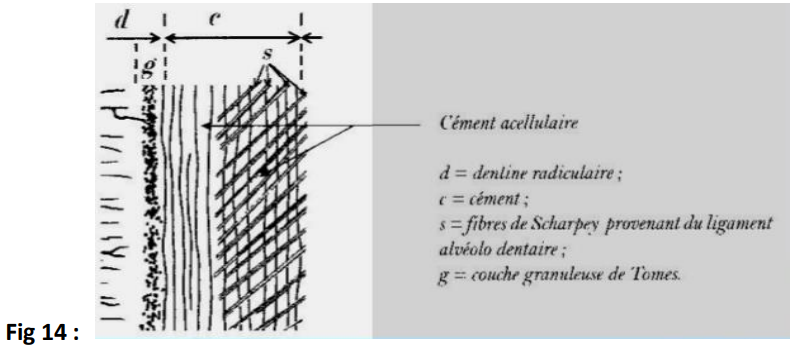

1. Cément acellulaire (ou primaire)

- Il se forme en premier, juste après l’édification de la racine.

- Composé de collagène et de fibres du tissu conjonctif voisin.

- Peu épais au niveau du collet, il augmente progressivement en direction apicale.

- Recouvert par le cément secondaire.

2. Cément cellulaire (ou ostéo-cément, cément secondaire)

- Il continue à se former longtemps après l’entrée en fonction de la dent, équivalent à la dentine secondaire.

- Il tend à fermer l’apex, mais n’y parvient pas tant que la pulpe persiste.

- De nouvelles couches de cément apparaissent tout au long de la vie, car la cémentogenèse commence dès l’éruption dentaire et se poursuit, que la dent soit pulpée, dépulpée, incluse ou sur l’arcade.

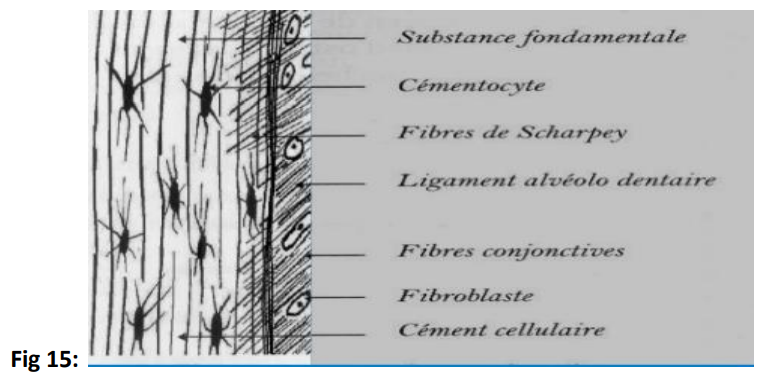

Structure

- Substance fondamentale.

- Cémentocytes.

- Fibres de Sharpey.

- Ligament alvéolo-dentaire.

- Fibres conjonctives.

- Fibroblastes.

- Cément cellulaire.

L’organe dentaire

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

L’organe dentaire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.