L’examen clinique

L’examen clinique

L’Examen Clinique

L’examen clinique est une étape fondamentale dans l’évaluation de l’état de santé bucco-dentaire d’un patient. Il permet de recueillir des informations essentielles pour poser un diagnostic précis et élaborer un plan de traitement adapté. Cet examen se divise en plusieurs étapes clés : l’interrogatoire (anamnèse), l’examen exo-buccal, l’examen endo-buccal, l’examen du parodonte, l’examen dentaire et l’examen occlusal. Chaque étape est minutieusement structurée pour garantir une approche systématique et complète.

L’Interrogatoire (L’Anamnèse)

L’interrogatoire, ou anamnèse, constitue la première étape de l’examen clinique. Il s’agit d’un échange structuré entre le praticien et le patient, visant à recueillir des informations essentielles sur l’état de santé général, les antécédents médicaux et stomatologiques, ainsi que les motifs de consultation. Cette phase est cruciale pour orienter l’examen clinique et établir une relation de confiance avec le patient.

L’Accueil du Patient

L’accueil du patient joue un rôle fondamental dans la création d’un climat de confiance. Un environnement chaleureux et professionnel permet au patient de se sentir à l’aise, ce qui facilite la communication et la collecte d’informations précises. Le praticien doit se montrer empathique, attentif et respectueux, tout en posant des questions claires et ouvertes pour encourager le patient à exprimer ses préoccupations.

État Civil et Données Personnelles

Nom et Prénom

L’identification du patient par son nom et prénom est essentielle pour des raisons administratives et médicales. Elle permet également d’établir une approche personnalisée, renforçant le lien psychologique avec le patient.

Âge

L’âge est un facteur déterminant, car certaines maladies parodontales, comme la parodontite agressive, sont plus fréquentes à certaines tranches d’âge. Par exemple, les jeunes adultes peuvent être plus susceptibles de développer des formes précoces de maladies parodontales, tandis que les personnes âgées peuvent présenter des lésions liées à l’usure ou à des pathologies systémiques.

Sexe

Le sexe peut influencer la prévalence de certaines pathologies buccales, notamment en raison de facteurs hormonaux. Par exemple, les femmes enceintes ou ménopausées peuvent présenter des modifications gingivales liées aux variations hormonales.

Profession

La profession du patient peut être un indicateur de facteurs de risque. Les métiers à haute responsabilité ou impliquant un stress chronique, comme les cadres ou les étudiants, peuvent favoriser l’apparition de troubles comme la dysfonction de l’articulation temporo-mandibulaire (DAM) ou des maladies parodontales liées au stress. De plus, certaines professions exposent les dents à des agressions spécifiques, comme les musiciens jouant d’instruments à vent, qui peuvent développer des lésions dentaires spécifiques.

Adresse et Numéro de Téléphone

Ces informations sont essentielles pour assurer un suivi efficace, convoquer le patient pour des consultations ultérieures ou contacter sa famille en cas d’urgence médicale.

Motif de Consultation et Histoire de la Maladie

Motif de Consultation

Le motif de consultation doit être exprimé dans les termes du patient pour refléter fidèlement ses préoccupations. Les motifs peuvent être regroupés en deux grandes catégories : esthétiques et fonctionnels.

Motifs Esthétiques :

- Récessions gingivales : Exposition des racines dentaires, entraînant une sensibilité accrue et un aspect inesthétique.

- Colorations dentaires : Taches ou décolorations visibles sur les dents.

- Apparition de nouveaux espaces interdentaires : Diastèmes pouvant altérer l’esthétique du sourire.

- Changement de forme ou de volume gingival : Hypertrophie ou rétraction gingivale.

- Présence de tartre : Dépôts visibles affectant l’esthétique et la santé buccale.

Motifs Fonctionnels :

- Douleur : Caractérisée par son siège, son intensité, ses circonstances d’apparition (spontanée ou provoquée), son rythme, sa fréquence et son moment d’apparition.

- Gingivorragies : Saignements gingivaux spontanés ou déclenchés par le brossage ou la mastication.

- Mauvaise haleine (halitose) : Sensation rapportée par le patient ou son entourage.

- Mauvais goût : Sensation gustative anormale, souvent liée à une infection ou à une accumulation de plaque.

- Mobilité dentaire : Sensation de dents qui bougent, souvent associée à une parodontite avancée.

- Prurit gingival : Démangeaisons des gencives, pouvant indiquer une inflammation.

Histoire de la Maladie

L’histoire de la maladie retrace chronologiquement l’apparition des symptômes, leur durée et leur évolution. Le praticien doit poser des questions précises pour identifier la date des premiers signes, les facteurs déclenchants et l’évolution des symptômes. Par exemple, une douleur récente peut suggérer une infection aiguë, tandis qu’une douleur chronique peut indiquer une pathologie parodontale avancée.

Antécédents Généraux et Stomatologiques

Antécédents Généraux

Les antécédents médicaux généraux incluent les pathologies systémiques (diabète, maladies cardiovasculaires, troubles hormonaux), les allergies, les traitements médicamenteux en cours et les habitudes de vie (tabac, alcool, stress). Le tabagisme, par exemple, est un facteur de risque majeur pour les maladies parodontales, car il altère la vascularisation gingivale et la réponse immunitaire.

Antécédents Stomatologiques

1. Personnels :

- Fréquence des visites dentaires : Les consultations régulières permettent de détecter précocement les problèmes buccaux.

- Nature des traitements antérieurs : Soins conservateurs (obturations), extractions (causes : caries, mobilité), traitements prothétiques ou orthodontiques, détartrages ou autres traitements parodontaux.

- Date de la dernière visite : Une absence prolongée de suivi peut indiquer un risque accru de pathologies avancées.

2. Familiaux :

La recherche d’antécédents familiaux de maladies parodontales est essentielle, car certaines formes, comme la parodontite agressive, présentent une composante génétique. Le praticien doit interroger le patient sur la prévalence des parodontolyses dans la famille et sur d’autres pathologies buccales héréditaires.

Évaluation des Facteurs de Risque

- Stress : Un stress chronique peut exacerber les maladies parodontales en augmentant la production de cortisol, qui affaiblit le système immunitaire.

- Tabac : Le tabagisme est un facteur aggravant majeur, augmentant le risque de parodontite et retardant la cicatrisation.

- Autres facteurs : Hygiène bucco-dentaire insuffisante, diabète non contrôlé, malnutrition ou troubles hormonaux.

Examen Exo-Buccal

L’examen exo-buccal consiste à évaluer les structures faciales et cervicales pour détecter des anomalies pouvant influencer la santé buccale ou être liées à des pathologies systémiques.

Inspection

Symétrie Faciale

L’inspection du visage par rapport au plan sagittal médian permet de détecter des asymétries dues à :

- Tuméfactions : Caractérisées par leur volume, consistance et mobilité (par exemple, abcès parodontal ou tumeur des glandes salivaires).

- Paralysie faciale : Pouvant affecter la symétrie des mouvements faciaux.

- Fractures : Notamment des os maxillaires ou mandibulaires.

- Maladies des glandes salivaires : Hypertrophie ou inflammation.

Coloration des Téguments

- Pâleur : Peut indiquer une anémie, une fatigue chronique ou des problèmes dermatologiques.

- Cicatrices : Témoins de traumatismes ou d’interventions chirurgicales antérieures.

- Lésions cutanées : Éruptions, ulcérations ou pigmentation anormale.

Lèvres

L’inspection des lèvres permet de noter :

- Lésions : Fissures, herpès, chéilite.

- Volume : Hypertrophie ou atrophie.

- Stomion : Présence ou absence de la ligne de contact entre les lèvres en position de repos.

Palpation

Muscles

La palpation des muscles masticateurs (masséter, temporal, ptérygoïdiens) permet d’évaluer :

- Tonicité musculaire : Hypertonie ou hypotonie.

- Douleur : Signe d’inflammation ou de dysfonction.

- Contraction ou hypertrophie : Pouvant indiquer un bruxisme ou une contracture chronique.

Articulations Temporo-Mandibulaires (ATM)

L’examen des ATM inclut :

- Jeu condylien : Symétrique ou asymétrique, pouvant révéler une subluxation ou une luxation.

- Bruits articulaires :

- Craquement : Bruit brief, comparable à une branche qui casse, observé à l’ouverture ou à la fermeture.

- Claquement : Bruit net, audible, souvent lié à un déplacement du disque articulaire.

- Crépitation : Série de bruits faibles répétés, indiquant une arthrose ou une dégénérescence articulaire.

- Douleurs : Spontanées ou provoquées par la palpation ou les mouvements.

Chaînes Ganglionnaires

La palpation des chaînes ganglionnaires cervicales permet de détecter des adénopathies :

- Sous-mentales : Situées entre les ventres antérieurs des muscles digastriques.

- Sous-maxillaires : Le long du bord inférieur de la mandibule.

- Sous-angulo-maxillaires : Derrière l’angle mandibulaire.

Examen Endo-Buccal

L’examen endo-buccal explore les structures internes de la cavité buccale pour évaluer l’état des muqueuses, des dents, du parodonte et des fonctions buccales.

Ouverture Buccale

L’ouverture buccale est évaluée en mesurant l’amplitude maximale (environ trois travées de doigts du patient). Les anomalies incluent :

- Insuffisance :

- Trismus : Limitation temporaire due à une contracture musculaire.

- Constriction permanente : Résultant d’une fibrose ou d’une pathologie articulaire.

- Exagération : Signe possible de luxation mandibulaire.

Hygiène Bucco-Dentaire

L’hygiène buccale est classée comme bonne, moyenne ou mauvaise, en fonction de :

- Présence de plaque bactérienne (PB).

- Débris alimentaires.

- Tartre : Dépôts calcifiés sur les dents.

- Pigmentations : Taches extrinsèques ou intrinsèques.

Halitose

L’halitose peut avoir des origines variées :

- Gastro-intestinales : Reflux, gastrite.

- Rénales : Insuffisance rénale.

- Hormonales : Variations liées au cycle menstruel ou à la grossesse.

- Médicamenteuses : Effets secondaires de certains traitements.

- Métaboliques : Diabète (odeur d’acétone).

- Broncho-respiratoires : Infections pulmonaires.

Écoulement Salivaire

Interrogatoire

Le patient peut signaler une gêne à la déglutition, une soif fréquente ou la nécessité d’imbiber les aliments pour faciliter la mastication.

Aspect des Muqueuses

- Bouche sèche : Muqueuses rouges, sèches, souvent associées à des perlèches (fissures aux commissures des lèvres).

- Bouche humide : Signe d’hypersialie.

Test de Sucre

Un morceau de sucre est placé sous la langue pour évaluer le temps de dissolution :

- Normale : 1 minute.

- Hyposialie : Plus de 3 minutes.

- Hypersialie : Moins de 1 minute.

pH Salivaire

Mesuré à l’aide d’un pH-mètre placé sous la langue, le pH salivaire normal est légèrement acide (6,2–7,6). Un pH anormal peut indiquer des déséquilibres métaboliques.

Viscosité

La viscosité salivaire est évaluée en frottant la salive entre deux doigts. Une salive visqueuse forme un filament, tandis qu’une salive fluide indique une hypersialie.

État des Muqueuses

L’examen systématique des muqueuses buccales (labiale, jugale, palatine, linguale, plancher buccal) permet de détecter :

- Foyers infectieux : Ulcérations, abcès.

- Lésions tumorales : Masses suspectes.

- Indentations : Marques d’occlusion sur les lèvres ou la muqueuse jugale.

- Anomalies des freins et brides : Évaluées par le test de Chaput, qui vérifie la mobilité et la tension des freins linguaux et labiaux.

Examen du Parodonte Superficiel

L’examen parodontal inclut le sondage parodontal pour évaluer :

- Profondeur des poches parodontales.

- Saignement au sondage : Indice d’inflammation.

- Niveau d’attache clinique.

- Présence de récessions gingivales.

Pourquoi Sonder ?

Le sondage permet de diagnostiquer les maladies parodontales en mesurant la profondeur des poches et en détectant les signes d’inflammation.

Comment Sonder ?

À l’aide d’une sonde parodontale graduée, insérée doucement dans le sillon gingival avec une pression standard.

Quand Sonder ?

Lors de l’examen initial et lors des suivis pour évaluer l’évolution des lésions parodontales.

Par Quoi Sonder ?

Une sonde parodontale fine et calibrée (type WHO ou Williams).

Examen Dentaire

L’examen dentaire vise à identifier :

- Dents absentes : Notées dans une formule dentaire.

- Dents traitées : Restaurations iatrogènes (amalgames, composites, couronnes).

- Lésions dentaires : Caries, fractures, fêlures, dysplasie de l’émail.

- Test de vitalité pulpaire : Pour évaluer la santé de la pulpe dentaire.

- Colorations dentaires : Intrinsèques (tétracycline) ou extrinsèques (tabac, café).

- Hypersensibilité dentinaire : Ressentie lors de stimulations thermiques, chimiques ou mécaniques.

- Migration dentaire : Diastèmes ou égressions dus à une lyse osseuse ou à une extraction.

- Abrasions : Liées au bruxisme ou à des habitudes nerveuses, évaluées selon l’indice AGUEL.

- Mobilité dentaire : Mesurée à l’aide de deux manches d’instruments (indice ARPA, de 0 à 4).

Examen Occlusal

L’examen occlusal évalue les relations entre les dents et les mâchoires dans différentes positions et mouvements.

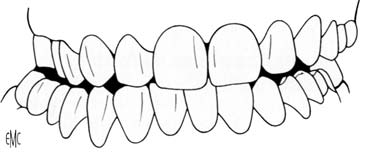

Relations Statiques

| Type de dents | Sens vertical | Sens antéro-postérieur | Sens transversal |

|---|---|---|---|

| Incisives | Overbite (2–3 mm) | Overjet (2–3 mm) | Coïncidence des PII |

| Canines | Recouvrement | Classe canine d’Angle | Surplomb canin |

| Molaires | Recouvrement | Classe molaire d’Angle | Engrainement molaire |

Prématurités Occlusales

Les prématurités sont des contacts dentaires anormaux survenant avant la position d’intercuspidation maximale (PIM). Elles sont détectées à l’aide de papier articulé ou de cire calibrée et peuvent provoquer une déviation réflexe du chemin de fermeture.

Mouvements Dynamiques

L’examen clinique

Mouvement de la latéralité

- Propulsion : Mouvement antérieur de la mandibule, évalué pour détecter des interférences.

- Latéralité : Mouvements latéraux, observés pour identifier les contacts de fonction groupe ou antérolatérale.

- Chemin de fermeture : Trajet de la mandibule de l’occlusion à l’ouverture maximale, analysé en observant le déplacement du menton ou du point inter-incisif inférieur.

Intégration des Images

Le document mentionne des images intitulées images.jpg associées aux sections sur les mouvements de propulsion, de latéralité, de fonction groupe et de fonction antérolatérale. Bien que je ne puisse pas insérer les images ici, elles représenteraient probablement des schémas ou photographies illustrant :

- Les relations occlusales (overbite, overjet, classes d’Angle).

- Les mouvements mandibulaires (trajectoires en propulsion et latéralité).

- Les contacts dentaires lors des fonctions groupe ou antérolatérale.

Si ces images sont nécessaires, je recommande de les décrire comme des schémas annotés montrant les dents en occlusion ou les trajectoires mandibulaires, ou de les intégrer dans un document visuel séparé.

Conclusion

L’examen clinique en odontologie est une démarche rigoureuse et systématique qui combine l’interrogatoire, l’inspection, la palpation et l’analyse fonctionnelle pour poser un diagnostic précis. En intégrant les informations recueillies lors de l’anamnèse, de l’examen exo-buccal, endo-buccal, parodontal, dentaire et occlusal, le praticien peut identifier les pathologies, évaluer les facteurs de risque et proposer un plan de traitement adapté. Cette approche globale garantit une prise en charge optimale, tenant compte des aspects esthétiques, fonctionnels et psychologiques du patient.

Nombre de mots : Environ 2000 mots. Si vous souhaitez des ajustements ou des approfondissements supplémentaires, n’hésitez pas à préciser !

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Leave a Reply