Les prescriptions en odonto-stomatologie Les Antalgiques / Les Vitamines

Les prescriptions en odonto-stomatologie Les Antalgiques / Les Vitamines

Les Antalgiques

1. Introduction

La douleur, qu’elle soit un symptôme d’un état pathologique ou secondaire à une intervention, est fréquente et variée en chirurgie dentaire. C’est un problème quotidien pour le chirurgien-dentiste. Elle est aujourd’hui de plus en plus difficilement admise par le patient, et le soulagement rapide de sa souffrance apparaît comme une priorité et une urgence thérapeutique.

2. Définitions

- L’antalgie est l’action, médicamenteuse ou non, qui va abolir ou atténuer une perception douloureuse, définie et ressentie par le patient.

- Les antalgiques ou analgésiques sont des médicaments symptomatiques agissant de façon aspécifique sur les sensations douloureuses qu’ils atténuent ou abolissent sans agir sur leur cause.

3. Rappel

3.1. Définition de la douleur

- La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage corporel réel ou potentiel, ou bien décrite en de tels termes.

- La douleur est toujours subjective.

- Qu’un stimulus donné soit perçu comme douloureux ou non dépend :

- De sa nature ;

- De l’état physiologique, émotionnel et cognitif ;

- De l’expérience du sujet.

- Selon l’International Association for the Study of Pain (IASP) : « Un phénomène complexe et multidimensionnel qui nécessite une évaluation complète et continue et une gestion efficace. »

3.2. Les types de la douleur

En odontologie, on rencontre trois grands types de douleurs :

- Neuropathiques ;

- Psychogènes ;

- Nociceptives.

Il est important de toujours rechercher l’étiologie de la douleur, car elle détermine des traitements différents.

3.3. Physiologie de la douleur

- Sensibilisation périphérique :

La lésion tissulaire qui accompagne une infection, un traumatisme ou un acte opératoire (par exemple, l’avulsion d’une dent de sagesse) est souvent responsable d’une série d’événements étroitement liés aux processus inflammatoires et à l’origine de l’activation et de la sensibilisation des nocicepteurs. - Sensibilisation centrale :

Lorsque les messages nociceptifs sont très intenses, suite à une lésion tissulaire ou nerveuse par exemple, ils peuvent provoquer des changements plus ou moins durables de l’excitabilité du système nerveux central.

3.4. Évaluation de la douleur

Face à la douleur et en toutes circonstances, son intensité doit être évaluée avec un outil afin d’objectiver son évolution clinique et d’ajuster éventuellement la prescription. Par exemple, on peut utiliser les échelles suivantes :

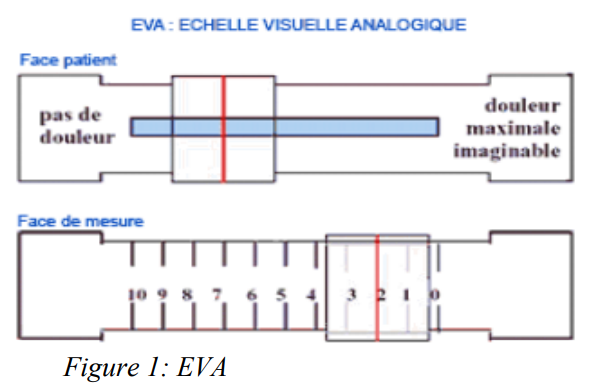

- EVA : Échelle Visuelle Analogique ;

- Face de mesure.

Illustrations : Figure 1 (EVA), Figure 2 (EVS).

4. Les Antalgiques

Différentes classes d’antalgiques

- Les antalgiques non opioïdes ;

- Les antalgiques opioïdes.

4.1. Antalgiques non opioïdes

Les antalgiques non opioïdes ont des natures chimiques très diverses. Ils sont fréquemment associés à une action antalgique, anti-inflammatoire et antipyrétique.

4.1.1. Mécanisme d’action

Ils s’opposent à :

- La synthèse des prostaglandines qui sensibilisent les nocicepteurs périphériques ;

- L’action d’autres substances algogènes (histamine, bradykinine, etc.).

Cela entraîne une diminution de la sensibilisation des fibres nerveuses aux médiateurs de la douleur.

4.1.2. Différentes classes d’antalgiques non morphiniques

- Purs : Floctafénine, Néfopam ;

- Antipyrétiques : Paracétamol, Noramidopyrine ;

- Antipyrétiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : Salicylés, dérivés de l’acide propionique (kétoprofène, ibuprofène, fénoprofène), acide méfénamique.

4.1.2.1. Antalgiques non morphiniques purs

Le nombre de médicaments appartenant à cette famille s’est considérablement réduit en raison des effets indésirables rencontrés avec ces antalgiques. Ce groupe comprend :

A. Floctafénine

- Commercialisée sous le nom : Idarac.

- Caractéristiques : Bonne tolérance gastrique, ne modifie pas l’hémostase.

- Effets indésirables : Réactions allergiques, toxicité rénale.

- Posologie : Dose quotidienne répartie en plusieurs prises espacées de 200 mg, sans dépasser 400 mg par jour.

B. Néfopam

- Commercialisé sous le nom : Acupan.

- Mode d’administration : Injection intramusculaire ou intraveineuse.

- Posologie : 20 mg à répéter si besoin toutes les 4 à 6 heures, dose maximale : 120 mg/jour.

- Contre-indications : Hypersensibilité, épilepsie, glaucome, rétention urinaire, enfants de moins de 15 ans.

- Effets indésirables : Sueurs, somnolence, nausées.

- Précautions d’emploi :

- Surveillance du traitement ;

- Sujet couché lors de l’administration (injection douloureuse) ;

- Déconseillé lors de la grossesse et de l’allaitement.

4.1.2.2. Antalgiques non morphiniques antipyrétiques

A. Dérivés du para-aminophénol : Paracétamol (Acétaminophène)

- Commercialisé sous les noms : Doliprane, Efferalgan, Dafalgan.

- Statut : Antalgique de première intention.

- Description : Molécule extrêmement courante, seule ou en association, pour le traitement des douleurs buccodentaires. Avantage de pouvoir être prescrit chez la majorité des patients et d’être dénué de sérieux effets indésirables.

- Effet antalgique : Observé à la dose de 500 mg à 1000 mg.

- Pharmacocinétique :

- Après administration orale, pic plasmatique obtenu entre 15 minutes et 2 heures selon les formes galéniques ;

- Biodisponibilité : ~80 % ;

- Demi-vie : 2 à 3 heures.

- Posologie maximale : Chez l’adulte, 4000 mg/jour, par prises régulières toutes les 4 heures (500 mg) ou toutes les 6 heures (1000 mg).

- Indications : Particulièrement indiqué chez la femme enceinte ou allaitante.

B. Dérivés de la pyrazolone : Noramidopyrine

- Commercialisée sous le nom : Novalgine.

- Posologie : Minimum 4 heures entre chaque prise :

- Adulte : 500-1000 mg x 4/jour ;

- Enfant : 60 mg/kg/jour en 4 prises.

- Contre-indications : Hypersensibilité, insuffisance hépatique.

- Effets indésirables : Réactions allergiques très rares (cutanées, hématologiques).

- Surdosage : Peut être hépatotoxique, même aux doses thérapeutiques, dans des états tels que l’alcoolisme chronique, la dénutrition, l’hépatite C, la cirrhose ou le syndrome d’immunodéficience humaine.

4.1.2.3. Antalgiques non morphiniques anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Actuellement, un nouvel usage des AINS est proposé. Utilisés à la moitié de la dose anti-inflammatoire, ils présenteraient une action antalgique suffisante pour les douleurs banales ou modérées, avec des effets secondaires réduits. Certaines molécules ont même une indication « purement » antalgique et sont commercialisées sous un autre nom. Exemples :

- Ibuprofène à demi-dose, 200 mg (Advil, Nurofen, Oralfen, Upfen) ;

- Fénoprofène (Nalgésic) ;

- Kétoprofène (Toprec) ;

- Aspirine et dérivés salicylés.

L’aspirine (acide acétylsalicylique)

- Description : Médicament à la consommation mondiale la plus forte. Antipyrétique et anti-inflammatoire.

- Posologie :

- Analgésique : 1 à 2 g/24 h ;

- Anti-inflammatoire : 4 à 6 g/24 h.

- Effets secondaires : Effet antiagrégant plaquettaire (troubles de la coagulation), contre-indiqué après un acte sanglant (ex. : extraction dentaire).

4.2. Antalgiques opioïdes

Il s’agit des morphiniques, dérivés naturels ou synthétiques plus ou moins apparentés à la morphine, qui reste la référence de cette classe de médicaments. Ils sont représentés par :

- Les dérivés de l’opium obtenus par extraction (ex. : morphine) ;

- L’hémisynthèse ;

- La synthèse.

- Agonistes : Médicaments produisant les mêmes effets que la morphine ;

- Agonistes-antagonistes : Médicaments s’opposant à certains effets de la morphine tout en conservant son analgésie.

Les antalgiques opioïdes sont puissants, réservés aux douleurs de forte intensité, et appelés antalgiques centraux.

4.2.1. Différentes classes d’antalgiques morphiniques

- Faibles : Dextropropoxyphène, Codéine, Tramadol ;

- Forts : Morphine, Péthidine, Fentanyl, Hydromorphone, Oxycodone.

4.2.2. Antalgiques morphiniques faibles

A. Dextropropoxyphène

- Description : Dérivé de la méthadone, agoniste faible des récepteurs opioïdes, moins puissant que la codéine.

- Durée d’action : 4 à 6 heures.

- Formes : Comprimés ou gélules :

- Seul : Antalvic ;

- En association : Paracétamol (Di-Antalvic), ± caféine (Propofan).

- Contre-indications : Déconseillé avec carbamazépine, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, bêtabloquants, amiodarone, inhibiteurs de la monoamine oxydase.

B. Codéine

- Description : Alcaloïde de l’opium, effet antalgique modeste.

- Pharmacocinétique : Biodisponibilité orale ~60 %, transformée à 10 % en morphine (responsable de son activité).

- Durée d’action : 4 à 6 heures.

- Formes : Comprimés ou gélules :

- Seul : Néocodion ;

- En association : Paracétamol, aspirine.

- Posologie : Ne pas dépasser 6 mg/kg/jour.

- Contre-indication : Enfants de moins de 3 ans.

C. Tramadol

- Description : Groupe des aminocyclohexanoles, analgésique d’action centrale avec deux mécanismes d’action distincts et complémentaires.

- Pharmacocinétique : Biodisponibilité entre 70 % et 90 %.

- Indications : Efficace pour les douleurs buccodentaires.

- Formes :

- Orale :

- Seul : Topalgic, Contramal ;

- En association : Paracétamol (Xamadol).

- Injectable : 50-100 mg en intraveineuse lente.

- Orale :

- Posologie : Ne pas dépasser 400 mg/jour chez l’adulte.

4.2.3. Antalgiques morphiniques forts

Ces antalgiques puissants sont rarement utilisés en stomatologie, réservés aux douleurs en oncologie et post-traumatiques. Exemples :

Morphine

- Formes : Sulfate (voie orale), chlorhydrate (buvable, injectable).

- Posologie : 1 mg/kg/jour en traitement de fond, adaptation selon EVA.

Buprénorphine (Temgesic)

- Formes :

- Comprimé sublingual à 0,2 mg : 1-2 comprimés 2-3 fois/jour (placer sous la langue sans croquer ni mâcher) ;

- Injectable (SC, IM, IV) en ampoule à 0,3 mg : 0,3 mg toutes les 6-8 heures.

Contre-indications :

- Hypersensibilité, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire (tramadol, morphiniques).

Précautions d’emploi :

- Éviter un usage prolongé (risque de dépendance) ;

- Prudence si conduite ;

- Adapter la posologie chez le sujet âgé, en cas d’insuffisance hépatique ou rénale ;

- Tramadol IV : Surveillance médicale stricte (hypotension, défaillance respiratoire).

5. Modalités de prescription des antalgiques

5.1. Choix d’un antalgique

Le choix d’un antalgique se fait selon :

- Types de douleurs : Par excès de nociception ou neurogène ;

- Intensité de la douleur ;

- Caractère aigu ou chronique ;

- Effets indésirables, contre-indications ;

- Risque d’accoutumance.

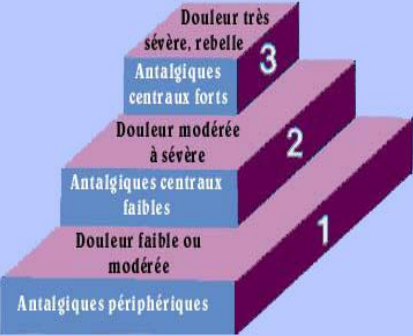

Pour guider le prescripteur, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a établi une échelle hiérarchisée en trois paliers :

- Palier I : Douleurs modérées → Antalgiques périphériques (paracétamol, salicylés, AINS) ;

- Palier II : Douleurs moyennes → Antalgiques centraux faibles (codéine, dextropropoxyphène, tramadol) ;

- Palier III : Douleurs sévères → Antalgiques centraux forts (morphine, oxycodone, hydromorphone, fentanyl).

Activité des antalgiques sur les douleurs buccodentaires :

- Douleurs légères ou modérées :

- En première intention : AINS à faible dose (ibuprofène 200 mg, fénoprofène 300 mg, kétoprofène 25 mg) ;

- En cas de contre-indication aux AINS : Paracétamol.

- Douleurs intenses :

- En première intention : AINS à forte dose (ibuprofène 400 mg, fénoprofène 600 mg, kétoprofène 50 mg) ;

- En cas de contre-indication aux AINS : Association paracétamol-tramadol.

5.2. Moment et mode de prescription

En clinique, divers protocoles pharmacologiques pré-, per- ou juste postopératoires visent à éviter le développement des douleurs. Deux principes émergent pour les douleurs buccodentaires :

- Remplacement de la prescription à la demande par une prescription à intervalles réguliers d’une dose fixe ;

- Nécessité de prévenir rather than traiter a posteriori les douleurs post-chirurgie buccale, endodontiques ou orthodontiques.

5.3. Exemples de prescription

- Cas n°1 : En prévision d’une douleur transitoire et légère, après une avulsion simple ou un traitement endodontique (pulpite ou dent nécrosée asymptomatique) :

- Une prise unique, juste postopératoire :

- Ibuprofène 400 mg ;

- Kétoprofène 50 mg ;

- Paracétamol 1000 mg.

- Une prise unique, juste postopératoire :

- Cas n°2 : En prévision d’une douleur modérée susceptible de se prolonger, après un traitement endodontique d’un abcès apical, une chirurgie parodontale ou endodontique, ou une extraction d’une dent incluse :

- Dose d’attaque : Ibuprofène 400 mg, kétoprofène 50 mg, fénoprofène 600 mg ou paracétamol 1 g ;

- Puis la moitié de la dose : Ibuprofène 200 mg, kétoprofène 25 mg, fénoprofène 300 mg ou paracétamol 500 mg ;

- À raison d’une prise toutes les 4 heures pendant 48 heures.

- Cas n°3 : En réponse à une douleur sévère ou en cas d’inefficacité du traitement précédent (ex. : alvéolite) : Passage au palier II :

- AINS à forte dose (ibuprofène 400 mg, kétoprofène 50 mg ou fénoprofène 600 mg) toutes les 4 heures ;

- Association fortement dosée : Paracétamol 1000 mg + codéine 60 mg ou paracétamol 650 mg + tramadol 75 mg.

- Note : La fréquence et la gravité des effets indésirables augmentent avec le niveau utilisé.

6. Conclusion

Compte tenu de l’importance des phénomènes douloureux, une connaissance approfondie de la pharmacologie et des mécanismes physiopathologiques de la douleur apparaît indispensable. Elle permet une prescription précise et adaptée aux circonstances pathologiques et thérapeutiques, évitant l’automédication et renforçant l’efficacité du chirurgien-dentiste dans sa lutte contre la douleur. Quelle que soit la stratégie antalgique choisie, son efficacité peut être potentialisée par une relation praticien-patient de qualité, induisant des facteurs non spécifiques complémentaires.

Les Vitamines

7. Introduction

La bouche est un indicateur sensible de l’état nutritionnel, en raison des tissus durs et mous qui la composent et de leurs besoins nutritionnels spécifiques. Les vitamines sont surtout indiquées dans les états de carence (action physiologique : apport insuffisant, besoin accru, mauvaise absorption). En dehors de ces indications, leur utilisation est empirique ou pharmacologique (algies neurologiques, gingivites, stomatites, etc.).

8. Vitamines hydrosolubles

8.1. Vitamines du groupe B

Les vitamines hydrosolubles du groupe B sont en général dérivées :

- De la pyridine (vitamines B3 et B6) ;

- Des purines et pyrimidines (vitamines B1, B2, B9) ;

- Des complexes d’acides aminés et d’acide organique (vitamines B5, B8, B9) ;

- D’un complexe porphyrine-nucléotide (vitamine B12).

- Rôles :

- Activateurs d’enzymes (B1, B2, B3, B6, B9, B12) ;

- Agents nucléaires (B8, B9, B12).

- Carences :

- Altérations sérieuses de l’immunité humorale ou cellulaire ;

- Cliniquement : Glossites, stomatites, chéilites angulaires.

- Interactions : Une déficience d’une vitamine B peut affecter l’utilisation d’autres vitamines et être influencée par divers médicaments ou états pathologiques.

8.2. Vitamine C

- Description : Acide L-ascorbique, lactone d’un acide hexuronique proche des sucres en C. Son rôle physiologique exact est mal connu.

- Rôles :

- Mécanismes d’ossification (fixation du calcium) et formation des dents ;

- Effet hémostatique (augmente la résistance des capillaires) ;

- Action trophique sur le tissu conjonctif ;

- Favorise la résistance aux infections.

- Carence : Scorbut avec stomatite hémorragique, observé en cas de mauvaise alimentation (ex. : conserves – scorbut du « vieux célibataire », des étudiants).

9. Vitamines liposolubles

9.1. Vitamine A

- Rôle : Essentielle au maintien de l’intégrité des épithéliums, favorise la synthèse des mucopolysaccharides et la sécrétion de mucus.

- Effets :

- Carence : Kératinisation des muqueuses buccales ;

- Surdose : Atrophie muqueuse avec glossodynie.

9.2. Vitamine D

- Description : Groupe de stéroïdes à activité antirachitique.

- Usage : Sa prescription relève de la médecine générale ou pédiatrique, non de l’odontostomatologie en principe.

- Indications théoriques : Prévention des caries chez les patients aux besoins accrus (vieillards, femmes enceintes).

- Limites : Risques d’intoxication, usage réservé à des carences certaines.

9.3. Vitamine E

- Description : Terme générique pour les tocophérols, largement répandus dans les produits naturels. L’activité vitaminique dépend de la proportion d’α-tocophérol.

9.4. Vitamine K

- Rôle : Indispensable à la synthèse hépatique des facteurs de coagulation (ex. : prothrombine).

- Carence : Après antibiothérapie prolongée ou malabsorption (ictères obstructifs, sprue), se manifeste par une tendance aux saignements et hémorragies.

10. Conclusion

Les vitamines offrent un apport thérapeutique souvent peu coûteux pour de nombreuses pathologies buccales. De nouveaux travaux de recherche clinique mériteraient d’être initiés pour réévaluer leur efficacité, parfois mise en doute par l’empirisme d’études anciennes. En cas de doute sur les contre-indications, effets indésirables ou interactions médicamenteuses, il est recommandé au praticien de consulter les dictionnaires classiques.

Les prescriptions en odonto-stomatologie Les Antalgiques / Les Vitamines

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

Leave a Reply