Les maladies professionnelles

Les maladies professionnelles

Les maladies professionnelles

Introduction

Comme tous les personnels de santé, le chirurgien-dentiste et l’assistante sont exposés à de nombreux risques qui engendrent des maladies professionnelles.

Définition

Une maladie professionnelle résulte de l’exposition à un risque auquel une personne est confrontée à son poste de travail. Elles se répartissent en quatre catégories de risques : physiques, infectieux, chimiques et psychiques.

Risques physiques

Troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) se traduisent principalement par des douleurs et une gêne fonctionnelle, survenant le plus souvent au niveau du dos et des membres supérieurs. Ils sont notamment dus à des postures prolongées inadaptées ou à des mouvements répétitifs.

Lombalgie, cervicalgie, dorsalgie

Le « mal de dos », qui peut concerner le rachis cervical, dorsal ou lombaire, est une conséquence directe de la posture de travail du chirurgien-dentiste.

- Lombalgie : Douleur intense au niveau des vertèbres lombaires, pouvant être déclenchée par un « faux mouvement » ou une mauvaise posture.

- Cervicalgie : Provoquée par de mauvaises postures, un faux mouvement ou de l’arthrose, elle se traduit par des douleurs vives au niveau du cou.

- Dorsalgie : Située entre la première et la douzième vertèbre dorsale, elle est également une manifestation douloureuse liée aux postures du chirurgien-dentiste.

Prévention des TMS

La prévention passe avant tout par la recherche de l’ergonomie la plus adaptée en termes d’installation du poste de soins et d’amélioration des positions de travail, ces deux aspects étant fortement imbriqués.

Traitement des TMS

Le traitement peut soulager les TMS, selon leur localisation, leur intensité et leur ancienneté, par :

- Petits exercices adaptés.

- Traitements médicamenteux ou port d’attelle.

- Coordination avec des spécialistes, si nécessaire.

- Prescription d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires, souvent nécessaires, bien que ces médicaments soient inefficaces en cas de douleur persistante.

- Techniques non médicamenteuses : exercices physiques, appareillage, relaxation, ostéopathie, acupuncture.

Syndrome du canal carpien

Le canal carpien est un tunnel au niveau du poignet sous lequel passent le nerf médian, responsable du syndrome, et les tendons fléchisseurs qui permettent de fléchir les doigts.

Le syndrome du canal carpien est dû à la compression du nerf médian au poignet, se traduisant par :

- Engourdissements.

- Fourmillements.

- Douleurs.

- Diminution de la force musculaire au niveau de la main et du poignet.

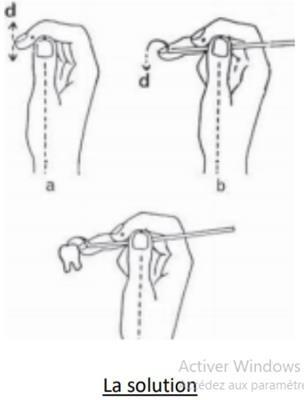

Chez le chirurgien-dentiste, ce syndrome est favorisé par la conjugaison d’extensions, de flexions, notamment l’utilisation de la pince pouce-index, ainsi qu’une contrainte du poignet dans la tenue des instruments.

Prévention

La prévention repose sur le respect des mouvements ergonomiques du poignet.

Traitement

- Symptômes légers : Repos, port d’une attelle, infiltration de corticoïdes.

- Cas plus graves : Intervention chirurgicale.

Troubles visuels

L’œil est le premier outil de travail du chirurgien-dentiste. Son activité nécessite une grande acuité visuelle, mais l’attention prolongée, les efforts d’accommodation et les éblouissements sont sources de fatigue oculaire. Les yeux peuvent également être touchés par des accidents traumatiques ou des infections liés à la pratique dentaire.

Symptômes

- Rougeurs, picotements des yeux.

- Troubles de la vue plus étendus.

- Maux de tête.

Causes

La fatigue visuelle est principalement due à la lumière artificielle de la salle de soins, avec des passages constants entre une zone fortement éclairée (cavité buccale) et des zones moins éclairées (sols, murs, meubles), ce qui sollicite l’iris.

Accidents

- Projections par instruments rotatifs (ex. : turbine) pouvant provoquer traumatismes et lésions.

- Projections entraînant infections (conjonctivite, hépatite) ou brûlures chimiques (produits acides, toxiques).

Prévention

- Veiller au confort visuel avec un éclairage adapté pour éviter éblouissement et fatigue oculaire.

- Éviter la lumière bleue des LED, néfaste pour les yeux.

- Faire des pauses entre le traitement des patients pour reposer les yeux.

- Porter des lunettes de protection ou une visière pour éviter les projections.

Traitement

- Utilisation d’aides optiques (lunettes chirurgicales, loupes binoculaires) pour réduire les contraintes visuelles et ergonomiques, tout en corrigeant la posture.

- Brûlures oculaires par projection chimique : Urgence médicale nécessitant un lavage oculaire immédiat.

Troubles auditifs

Les troubles auditifs se déclarent lorsque l’oreille est exposée à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB, considéré comme « fatigant/pénible ».

Causes

- Instruments utilisés (aspiration, turbine, compresseur, détartreur, ultrasons) générant des niveaux sonores entre 78 et 85 dB.

- Bruits extérieurs : sonnerie du téléphone, porte d’entrée, salle d’attente, musique d’ambiance.

- Ces agressions sonores contribuent à une fatigue auditive, des acouphènes, voire une perte d’audition.

Conséquences

- Irritabilité.

- Maux de tête.

- Stress.

Prévention et traitement

- Maintenir les instruments en bon état pour réduire l’intensité sonore.

- Insonoriser le cabinet pour un meilleur environnement phonique.

- Utiliser des protections auditives (bouchons ou casques anti-bruit) pour atténuer les nuisances sonores sans gêner la communication.

- Perte d’audition : Port d’un appareil auditif.

Risques radiologiques

La prise de clichés radiologiques génère deux types de rayonnements ionisants produits par le tube à rayons X :

- Rayonnement direct (primaire) : Provenant directement du tube à rayons X, il présente un risque si le chirurgien-dentiste maintient, par exemple, le capteur dans la cavité buccale du patient.

- Rayonnement diffusé : Se disperse autour du patient et concerne toute personne présente en salle de soins sans protection adaptée.

Effets

Les rayons X, radiations ionisantes, peuvent traverser le corps et avoir des effets nocifs pour des expositions longues, répétées ou à fortes intensités :

- Atteintes cutanées, ophtalmologiques, hématologiques, cellulaires.

- Risques de cancers ou malformations.

Risque en chirurgie dentaire

Les appareils de radi26 radiographie endo-buccale génèrent de faibles doses de rayons X, donc un risque faible, mais existant.

Radioprotection

-Spaceship

- Port d’un tablier plombé.

- Position de l’opérateur entre 90 et 135° par rapport au faisceau primaire.

Risques infectieux

Une infection résulte de la pénétration et de la multiplication d’un micro-organisme pathogène (bactérie, virus, champignon ou parasite) dans le corps. La transmission se fait par :

- Voie aérienne directe : Favorisée par la promiscuité lors des soins dentaires via des aérosols (sang, liquides biologiques, eau du réseau).

- Voie parentérale directe : Contact entre sang ou salive infectée et une coupure, même minime, sur les mains du praticien.

- Voie indirecte : Via un instrument ou une aiguille souillée par du sang ou de la salive.

Conséquences

- Infections respiratoires : Maladies virales, tuberculose (ex. : toux du patient).

- Kérato-conjonctivites virales (contamination oculaire).

- Accidents d’exposition au sang (AES) : HIV, hépatites B et C.

Accident d’exposition au sang (AES)

Un AES est tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang, comportant une effraction cutanée (piqûre, coupure), une projection sur une muqueuse (œil) ou une peau lésée. Sont également concernés les accidents avec d’autres liquides biologiques (salive) potentiellement contaminants, même sans trace visible de sang.

Mesures prophylactiques

- Appliquer les règles d’hygiène et de stérilisation.

- Dépister les patients à risque.

- Prendre des précautions opératoires rigoureuses.

- Vacciner tout le personnel soignant.

Conduite à tenir devant un AES

Voir le cours sur le contrôle de l’infection au cabinet dentaire.

Risques chimiques

Allergie au latex

L’allergie au latex est très répandue chez les chirurgiens-dentistes en raison du port prolongé de gants en latex.

Causes

- Protéines du latex naturel.

- Additifs (accélérateurs de vulcanisation, conservateurs, antioxydants).

- Agents glissants (talc, poudre d’amidon, maïs ou blé).

Modes de contamination

- Principalement par voie cutanée.

- Inhalation de particules de latex aéroportées.

Manifestations

- Urticaire de contact.

- Rhinite, asthme, conjonctivite aiguë.

- Œdème de Quincke.

- Lésions eczématiformes.

Traitement

- Soigner la manifestation allergique.

- Réduire ou supprimer l’exposition au latex.

- Utiliser des alternatives sans latex (gants en polyisoprène, copolymère ou nitrile).

Risques liés aux métaux : nickel, chrome, cobalt et mercure

Malgré l’essor des résines composites et des céramiques, les métaux utilisés dans les prothèses, produits d’obturation ou instruments peuvent induire des manifestations toxiques ou allergiques.

Mercure

Extrêmement toxique pour le foie, les reins et le cerveau, il peut provoquer des affections neurologiques graves. Ses vapeurs, émises à température ambiante, sont particulièrement toxiques.

Prévention

- Utilisation de capsules prédosées.

- Réalisation des opérations de fraisage ou repolissage sous irrigation, aspiration et avec une digue dentaire, si possible.

Risques psychiques

Un mauvais environnement de travail et des conditions d’exercice dégradées peuvent entraîner fatigue, stress et burn-out, altérant la qualité et la sécurité des soins.

Stress

Le stress au travail correspond au déséquilibre ressenti entre l’objectif professionnel à atteindre et les ressources disponibles. En 2011, l’OMS classe la profession de chirurgien-dentiste parmi les plus stressantes, en raison :

- Du stress lié à la précision des actes chirurgicaux.

- De la gestion d’une activité libérale.

- Du stress des patients.

Manifestations

- Émotionnelles : Nervosité, angoisse, tristesse.

- Intellectuelles : Troubles de la concentration, oublis.

- Physiques : Maux de tête, TMS, troubles du sommeil.

Le stress chronique peut avoir des répercussions graves et conduire au burn-out.

Burn-out

Le burn-out désigne l’épuisement professionnel (physique, émotionnel et mental) résultant d’un stress chronique au travail. Selon l’OMS, il se caractérise par :

- Un sentiment de manque d’énergie ou d’épuisement.

- Un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de négativisme/cynisme.

- Une perte d’efficacité professionnelle.

Il est associé à des troubles dépressifs, anxieux et du sommeil.

Prévention des affections psychiques

- Réduire les facteurs de stress.

- Évacuer le stress par le sport, des pauses régulières, des activités relaxantes, des vacances ou des loisirs.

- Se faire aider, entourer et soutenir.

- Adopter une meilleure hygiène de vie : sommeil suffisant, alimentation équilibrée, réduction/suppression de tabac, alcool, café.

Traitement

- Méthodes de psychologie ou psychothérapie.

- Repos ou arrêt de travail.

- En cas de gravité, traitement médicamenteux (anxiolytiques, antidépresseurs) prescrit par un psychiatre.

Conclusion

Identifier les facteurs de risque chez les chirurgiens-dentistes permet de mettre en place des moyens préventifs, des mesures correctives et/ou des traitements. L’identification et la prévention de ces pathologies font partie intégrante de la formation du médecin-dentiste.

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Leave a Reply