LES MALADIES PERI IMPLANTAIRES : THERAPEUTIQUE

LES MALADIES PERI IMPLANTAIRES : THERAPEUTIQUE

Voici le texte complet du document “Les maladies péri-implantaires : Thérapeutique”, organisé avec des titres en H2, H3 et H4 en français, comme demandé. Aucun numéro de page n’est indiqué, et les tableaux ou images mentionnés dans le texte original ne sont pas présents dans le contenu fourni, donc ils ne sont pas inclus ici. Le texte est structuré pour une clarté optimale.

Prévention

La prévention des maladies péri-implantaires débute par l’information délivrée au patient, qui doit être conscient que les tissus péri-implantaires répondent à l’accumulation de plaque bactérienne, tout comme les tissus parodontaux. Une mauvaise hygiène orale aboutira à une accumulation de plaque, laquelle favorisera le développement d’une maladie péri-implantaire qui, à terme, pourra avoir un impact sur la longévité des implants et des restaurations implanto-portées.

Sélection du patient

La sélection des patients doit tenir compte des contraintes de maintenance. Il est important que le patient sache, avant la pose d’un implant, que le résultat à long terme de la thérapeutique implantaire dépend surtout de sa coopération. Le patient doit être sensibilisé à l’entretien du système implantaire et capable de maîtriser le développement de la plaque bactérienne.

Lors de la consultation pré-implantaire, il faudra aussi tenir compte des facteurs de risque péri-implantaire. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, certaines conduites augmentent significativement le risque de développer une péri-implantite. Il s’agit, en l’occurrence, de la consommation de tabac et d’alcool. Le clinicien doit alors proposer au patient d’interrompre sa consommation, afin de le ramener dans une catégorie moins à risque.

Motivation à l’hygiène orale

Les techniques de motivation à l’hygiène orale utilisées en parodontologie peuvent, dans une large mesure, être exploitées en implantologie. Au cours de ces séances de motivation à l’hygiène orale, le praticien pourra fournir au patient les instruments nécessaires au contrôle de plaque (brosse à dents, fil dentaire, brossettes inter-dentaires). La mise en évidence du biofilm, grâce au révélateur de plaque, permettra au patient de bien visualiser les endroits à nettoyer.

Mise en état de la cavité buccale

La thérapeutique parodontale des dents résiduelles sera effectuée avant toute insertion d’implants. Elle aura pour objectif la complète élimination de tous les états latents ou manifestes de la maladie parodontale. Une chirurgie résectrice ou régénératrice après surfaçage radiculaire sera réalisée afin de réduire ou d’éliminer les éventuelles lésions osseuses, dont le contenu est susceptible d’entretenir une accumulation bactérienne et de contaminer les implants.

Traitements endodontiques et prothétiques

Les traitements endodontiques et prothétiques seront effectués, afin de poser les implants dans une cavité buccale totalement assainie. La proposition des implants devenant de plus en plus fréquente dans le traitement des édentements partiels, il est important de bien analyser préalablement leurs causes.

Programme de maintenance

La prévention s’articulera, également, autour d’une maintenance parodontale et implantaire rigoureuse au cours de laquelle l’utilisation des différents outils diagnostiques permettra un suivi de l’évolution des implants. Durant ces séances, un renforcement des instructions d’hygiène orale et un débridement non chirurgical pourront être effectués. La fréquence de ces séances dépendra de l’état parodontal du patient, de sa capacité à maîtriser son hygiène orale et de l’analyse de ses facteurs de risque.

Maintenance individuelle

Chez les patients porteurs de prothèses implanto-portées amovibles ou fixées, les procédures d’hygiène devront se concentrer sur deux parties distinctes qui seront nettoyées séparément : la prothèse proprement dite et les piliers de connexion transmuqueux.

Maintenance de la prothèse

La prothèse proprement dite peut être nettoyée par la plupart des méthodes traditionnelles d’hygiène orale. Dans le cas de la prothèse fixée sur implant, lorsque l’espace au niveau des pontiques par rapport à la muqueuse le permet, il est préconisé d’utiliser des bandes de gaze. Ces bandes, en étant déplacées, nettoient les faces cervicales des dents prothétiques et les faces proximales des piliers de connexion. Lorsque l’espace est limité, les pontiques seront nettoyés avec du fil dentaire tressé et enduit.

Maintenance des piliers de connexion transmuqueux

Le nettoyage des piliers nécessite une attention particulière, car un effort doit être fait pour préserver leur état de surface. La méthode d’hygiène vise à éliminer la plaque supra-gingivale par la technique du rouleau, et la plaque sous-gingivale selon la technique BASS à l’aide d’une brosse souple à petite tête, éventuellement incurvée pour accéder aux faces linguales. L’utilisation du fil dentaire permet un excellent contrôle de plaque autour des piliers.

L’utilisation des brossettes inter-dentaires facilite l’élimination de la plaque bactérienne au niveau des faces proximales, à condition d’utiliser la brossette de taille appropriée (ni trop fine ni trop large). Les brossettes portées par un fil de fer tressé sont à proscrire, car il existe un risque d’altération accidentelle de la surface de titane. L’idéal est d’utiliser une brossette à tige flexible en plastique. L’hydropulseur peut compléter ces mesures d’hygiène en favorisant l’élimination des débris alimentaires, mais il reste insuffisant à lui seul pour éliminer la plaque supra-gingivale.

Maintenance professionnelle

On parle de soins péri-implantaires de soutien. L’importance de ces soins de soutien dans la maintenance de l’état de santé des tissus péri-implantaires a été fréquemment relevée. L’inflammation marginale péri-implantaire se révèle, en effet, moins prononcée lorsque un suivi rigoureux est effectué à intervalles de temps réguliers.

Phase diagnostique

Au cours de ces séances de maintenance, après l’estimation de la qualité du contrôle de plaque ainsi qu’un éventuel renforcement des mesures d’hygiène orale, il convient de procéder à des examens rigoureux des tissus péri-implantaires (évaluation clinique et radiologique), en vue de diagnostiquer les lésions éventuelles et de les intercepter précocement. L’interception thérapeutique est indiquée, comme au niveau des tissus parodontaux, lorsque la présence d’un saignement au sondage des tissus péri-implantaires se révèle associée à l’augmentation de la profondeur des poches.

Phase thérapeutique

Une colonisation initiale par les bactéries anaérobies facultatives peut être prévenue par une désorganisation régulière de la plaque supra-gingivale grâce à l’adoption de techniques de contrôle de plaque adaptées et aux prophylaxies professionnelles susceptibles de compenser partiellement le manque de compliance éventuel du patient.

Les soins de soutien ont, également, pour but de prévenir le développement de surcharges biomécaniques susceptibles de s’exercer indûment sur l’implant, par une vérification de la qualité de l’adaptation prothétique. La dépose annuelle des éléments prothétiques permettra l’obtention de sondages plus précis et l’appréciation de la réelle mobilité.

La détermination de la fréquence des visites dépendra des facteurs suivants :

- La motivation et la dextérité du patient ;

- L’existence de facteurs défavorables à une bonne hygiène ;

- La qualité des tissus péri-implantaires ;

- La denture naturelle ;

- Les facteurs de risque.

Ces séances de soins de soutien sont généralement recommandées à une fréquence semestrielle ; trimestrielle chez les patients partiellement édentés, le terrain étant jugé plus propice au développement des péri-implantites.

Objectifs du traitement

L’objectif du traitement est, d’une part, d’éliminer la flore bactérienne qui a colonisé la surface implantaire et, d’autre part, de favoriser la régénération osseuse péri-implantaire et la reformation d’une attache épithéliale autour de l’implant.

Traitements non chirurgicaux

Traitements chimiques

Les traitements chimiques, en particulier les microsphères de minocycline en application locale ou l’antibiothérapie par voie systémique, permettent une réduction significative du saignement au sondage et de la profondeur de poche. La chlorhexidine, à 0,1 % à 0,5 %, reste l’antiseptique le plus efficace. Cependant, les traitements antiseptiques, à eux seuls, ne suffisent pas, même s’ils permettent une stabilisation des paramètres cliniques tels que le saignement au sondage ou la profondeur de poche. Il faut les associer à un traitement mécanique ou au laser pour qu’ils jouent pleinement leur rôle. L’association laser-eau oxygénée permet d’obtenir un antiseptique particulièrement puissant, en l’occurrence l’oxygène singulet.

Traitements mécaniques

Le traitement mécanique semble remporter la faveur des auteurs qui le privilégient le plus souvent. Mais cette méthode de décontamination de la surface implantaire doit impérativement préserver l’intégrité de la surface implantaire. L’utilisation des curettes, des pâtes abrasives et des poudres d’aéropolissage ne doit pas abîmer la couche d’oxyde de titane à la surface de l’implant. Comme pour le traitement chimique, le traitement mécanique ne suffit pas à lui seul. Il est associé à une décontamination chimique, qu’elle soit antibiotique, antiseptique ou simplement avec du sérum physiologique.

Traitements par laser

Le laser montre des résultats encourageants, bien qu’il fasse encore l’objet de controverses. En effet, les études montrent que le laser peut être utilisé avec succès sur des patients atteints de péri-implantites alors que, dans une revue de littérature, Renvert et coll., 2008 rapportent que les données scientifiques sur la thérapeutique laser des péri-implantites sont incomplètes et n’apportent aucun bénéfice comparé au traitement mécanique.

Traitements chirurgicaux

Le traitement mécanique semble être insuffisant dans la prise en charge localisée d’une péri-implantite. De même, l’adjonction d’antiseptiques ou l’utilisation du laser sans chirurgie n’auront qu’un effet limité sur les paramètres cliniques et microbiologiques. Dans la limite du nombre particulièrement faible de publications, il semble que le traitement de choix des péri-implantites soit un traitement chirurgical, celui-ci devant être précédé, si nécessaire, par une phase non chirurgicale globale pour réduire la charge bactérienne. Ce traitement chirurgical pourrait permettre d’envisager une réostéointégration autour d’une surface implantaire préalablement contaminée.

Élimination chirurgicale des poches par repositionnement apical du lambeau

Élimination chirurgicale des poches par repositionnement apical du lambeau avec ostéoplastie

La Régénération Osseuse Guidée (R.O.G.)

Explantation

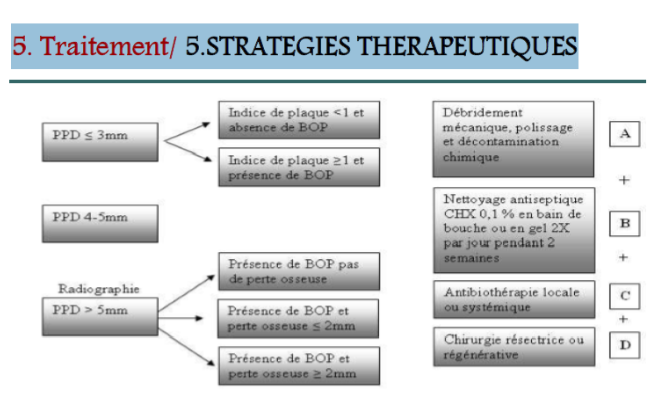

Stratégies thérapeutiques

Protocole A : le débridement mécanique (Mombelli et Lang, 2000)

Les implants oraux qui présentent (Lang et coll., 2000) :

- De la plaque, ou des dépôts de tartre adjacents aux tissus péri-implantaires légèrement enflammés ;

- Une absence de suppuration ;

- Une profondeur de sondage n’excédant pas 3 mm ;

doivent être soumis à un débridement mécanique. Alors que les spicules de tartre peuvent être éliminés à l’aide de curettes en fibres de carbone, la plaque est nettoyée au moyen de cupules en caoutchouc et de pâte à polir.

Protocole B : le traitement antiseptique

Le traitement antiseptique est employé dans des situations où la profondeur de sondage s’élève à 4-5 mm, alors que la présence de plaque et de saignement au sondage a été révélée. La présence de suppuration peut être facultative. Le traitement antiseptique (Protocole B) est appliqué conjointement au traitement mécanique (Protocole A).

Le traitement antiseptique comprend l’application de l’antiseptique le plus puissant, à savoir le digluconate de chlorhexidine, sous forme de bain de bouche à 0,1 %, 0,12 % ou 0,2 % ou sous forme de gel à appliquer sur le site désiré. Généralement, il faut 3 à 4 semaines d’administration régulière pour obtenir des résultats positifs.

Protocole C : le traitement antibiotique

Quand la profondeur de sondage est de 6 mm et plus, on retrouve fréquemment des dép……

LES MALADIES PERI IMPLANTAIRES : THERAPEUTIQUE

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Leave a Reply