Les indices biologiques

Définition

Ce sont tous les éléments anatomiques et physiologiques en relation avec la prothèse. On appelle “indice biologique positif” l’ensemble des éléments anatomiques ou physiologiques favorables devant être exploités dans la conception d’une prothèse.

Indice biologique positif au maxillaire supérieur

Les conditions anatomiques les plus favorables à la rétention et à la stabilité des prothèses sont :

1. Les dents résiduelles

Le relief des couronnes dentaires contribue à la stabilisation et à la rétention des prothèses. Les dents constituent un indice négatif lorsqu’elles ont une forme cylindrique ou tronconique, n’autorisant pas la construction de crochets rétentifs.

2. La crête résiduelle ou les processus alvéolaires

- La crête idéale est haute et large, à parois parallèles.

Selon leurs degrés de résorption, Atwood distingue 4 classes :

- Classe 1 : Crête peu résorbée, favorable.

- Classe 2 : Crête moyennement résorbée.

- Classe 3 : Crête très résorbée.

- Classe 4 : Crête négative.

Les crêtes résorbées de classes III et IV d’Atwood constituent un élément négatif.

3. Un vestibule assez profond

D’au moins 4 mm.

4. Une fibromuqueuse dense

Ferme et adhérente à l’os sous-jacent.

5. Les tubérosités

Bien formées sans contre-dépouille, elles doivent être de dépouilles, avec leurs faces vestibulaires parallèles entre elles pour favoriser la rétention maximale. Elles sont défavorables si elles présentent des contre-dépouilles vestibulaires, un volume très important, si elles sont recouvertes de tissus dépressibles non adhérents, ou enfin si elles sont très peu marquées, voire absentes.

6. La voûte palatine

La sustentation, la stabilisation et la rétention sont en fonction de l’étendue des surfaces d’appui. On rencontre 4 formes de voûte :

- a. Le palais en forme de U : Avec une base large horizontale assurant une rétention et une stabilisation maximales.

- b. Le palais plus court : Avec une base horizontale plus étroite, mais avec un relief des crêtes moins important.

- c. Palais plat ou crête absente.

- d. Une voûte ogivale (presque oblique) : Elle ne comprend que des surfaces obliques et n’offre qu’une rétention et une sustentation réduite.

7. Le voile du palais

Il joue un grand rôle dans la rétention des prothèses totales. Selon Landa, on décrit 3 types de palais mou :

- 1. Un palais mou qui prolonge presque horizontalement le palais dur : Très favorable à la rétention.

- 2. Tombe brusquement à partir du bord postérieur : Moins favorable à la rétention.

- 3. Le palais mou intermédiaire : Avec une inclinaison intermédiaire.

8. Le sillon ptérygo-maxillaire

Il constitue la limite à atteindre par la prothèse pour une rétention maximale.

9. Les poches para-tubérositaires

Elles sont en regard des tubérosités, ce sont des espaces vides décrits par Einsenring. Il les appelle aussi l’”espace ampullaire d’Einsenring”. Ce sont de véritables poches créées par la résorption centripète des maxillaires et la direction horizontale des fibres du buccinateur et du masséter.

10. Les fossettes palatines

Elles constituent un repère pour la limite postérieure des prothèses ; elles doivent être toujours recouvertes par la prothèse supérieure.

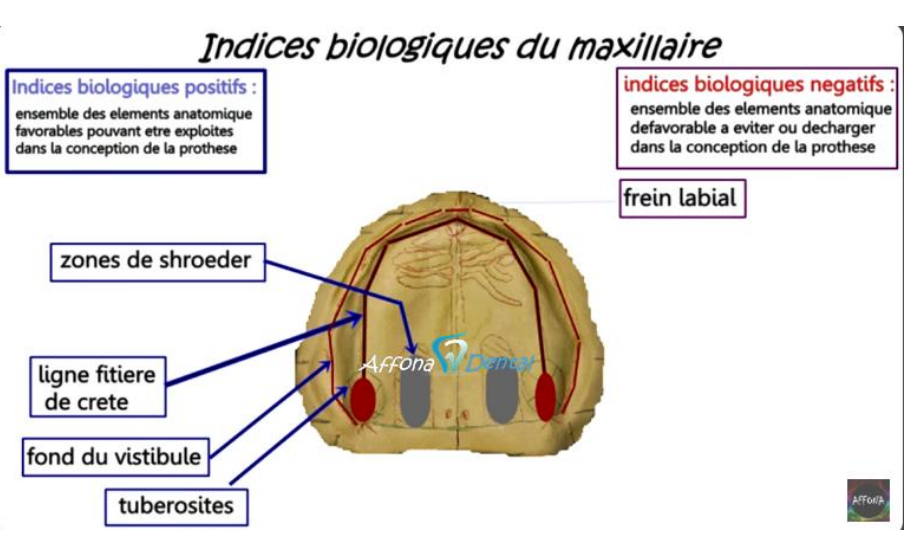

11. Les zones de Schroeder

Situées de part et d’autre de la suture intermaxillaire dans les régions latérales et postérieures, ces tissus cellulo-adipeux constituent des amortisseurs plus ou moins dépressibles. Les zones de Schroeder sont un élément positif si elles sont peu ou pas dépressibles. Les zones de Schroeder dépressibles imposent des précautions particulières lors de la prise d’empreinte car elles deviennent un élément négatif à la stabilisation et à la rétention de la prothèse.

Les indices biologiques positifs au maxillaire inférieur

1. Les dents résiduelles

Comme pour le maxillaire supérieur.

2. La crête alvéolaire résiduelle ou processus alvéolaires

Elles se présentent sous 4 aspects :

- Classe 1 : L’aspect idéal pour la rétention et la sustentation avec des processus alvéolaires hauts, convexes, dans le plan frontal et horizontal.

- Classe 2 : D’aspect d’autant moins favorable que la crête sera plus effacée, plus résorbée avec une réduction progressive des portions horizontales et un accroissement des plans inclinés.

- Classe 3 : Aspect négatif pour la rétention. La crête est de forme concave caractérisée par des lignes obliques internes et externes, situées à un niveau plus élevé.

- Classe 4 : Crête en forme de selle due à la chute prématurée des prémolaires et des molaires.

Le versant vestibulaire de la crête

La ligne oblique externe constitue la limite externe et latérale de la prothèse.

Le versant lingual de la crête

L’inclinaison en arrière et en haut de la partie antérieure est à souligner car c’est un facteur positif pour la rétention des prothèses.

Les lignes obliques internes

Ce sont des indices positifs lorsqu’elles ne s’opposent pas à l’insertion de la prothèse.

3. La région vestibulaire antérieure

Il convient de noter la présence des muscles tels que :

- Le carré du menton.

- Le muscle de la houppe du menton.

- Le triangulaire des lèvres.

Ce dernier limite la portion antérieure du vestibule.

4. La région vestibulaire latérale postérieure (poche de Fish) ou poches jugales

Elle s’étend de l’insertion du triangulaire des lèvres à la papille rétro-molaire, donc elle est délimitée mésialement par le frein vestibulaire latéro-intérieur et distalement par le bord antérieur du masséter. Au repos et en avant du masséter, il existe une partie horizontale qui constitue “les poches de Fish”, favorisant la stabilisation et la rétention de la prothèse.

5. Les papilles rétro-molaires ou éminences piriformes

Localisées dans la région postérieure de la crête inférieure, ce sont des éléments à recouvrir complètement par la prothèse inférieure.

6. La région sub-linguale antérieure

C’est un élément favorable qui joue un rôle important pour la rétention des prothèses inférieures car elle permet une extension de la prothèse inférieure.

7. La région sub-linguale postérieure

La ligne de réflexion muqueuse à ce niveau est souvent modifiée par l’apparition de glandes sous-maxillaires. Lorsqu’elles sont modérément comprimées, elles peuvent améliorer la rétention de la prothèse.

8. La niche rétro-molaire

Cet espace doit être utilisé au maximum pour améliorer la rétention de la prothèse.

9. La langue

Son volume intervient dans la rétention et la stabilisation des prothèses inférieures. En effet, une langue venant s’appuyer sur la prothèse inférieure est favorable à la rétention et à la stabilisation.

10. La salive

La quantité, la qualité, la viscosité du mélange constitué par les salives différentes issues des glandes parotides, sous-maxillaires et sub-linguales joue un rôle très important dans la rétention, par cohésion, des prothèses inférieures. Elle intéresse les deux arcades supérieure et inférieure.

Les indices biologiques négatifs

On appelle “indice biologique négatif” : l’ensemble des éléments anatomiques ou physiologiques défavorables qu’il est préférable d’éviter (de dégager ou à décharger).

A. Les indices biologiques négatifs au maxillaire supérieur

1. Le frein antérieur et latéraux de la crête supérieure

Ils jouent un rôle négatif dans la stabilité de la prothèse, il convient donc de les dégager. Un dégagement insuffisant entraîne la rupture de l’herméticité.

2. Les insertions des muscles et les brides

3. Suture intermaxillaire en relief

Ce sont des zones à décharger. Quand elle existe, et afin d’éviter toute compression ou instabilité à ce niveau, il faut prévoir une zone de décharge.

4. Torus palatin

Au dépend de ces sutures peuvent se développer des éminences osseuses qui sont les torus palatins. Landa les a classés en 5 classes.

5. La papille rétro-incisive

Elle est constituée par le paquet vasculo-nerveux issu du trou palatin antérieur, elle doit être déchargée (recouverte sans toucher).

6. Les zones de Schroeder

Ces zones s’étendent de la face mésiale des premières molaires jusqu’au voile du palais.

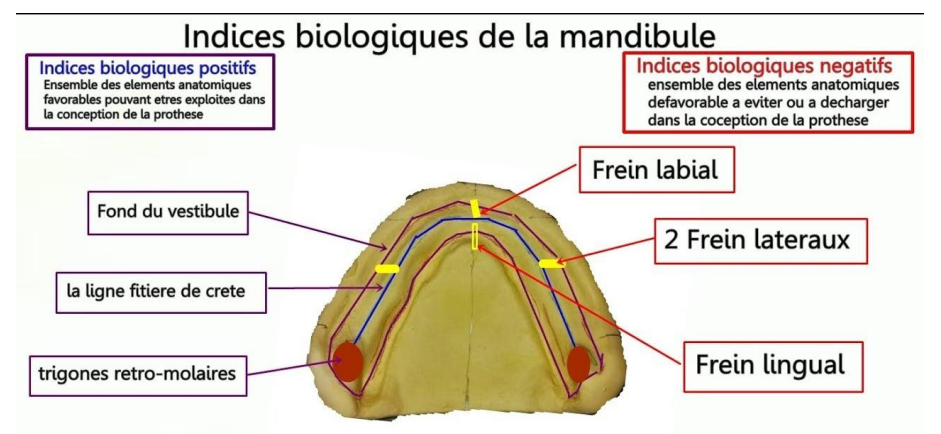

B. Les indices biologiques négatifs au maxillaire inférieur

1. Le trou mentonnier

Il doit être déchargé car il y a risque de douleur, d’ischémie (anomalie de circulation) et de résorption lorsque la crête est fortement résorbée.

2. Les apophyses génies

Elles jouent un rôle négatif lorsqu’elles sont proéminentes et douloureuses.

3. Les lignes obliques internes

Lorsqu’elles présentent un relief douloureux, elles deviennent des indices négatifs lorsqu’elles s’opposent à l’insertion de la prothèse ; elles doivent être déchargées.

4. Les torus mandibulaires

Exostoses inconstantes symétriques siégeant au niveau de la table interne en regard des prémolaires. Lorsqu’ils existent, ils sont soit douloureux à la pression et donc nécessitent une décharge ou une élimination chirurgicale.

5. Le frein de la lèvre inférieure

Il doit être dégagé.

6. Le modiolus

C’est un carrefour musculaire formé par l’entrecroisement des muscles tels que le carré du menton, la houppe du menton, le triangulaire des lèvres avec les releveurs superficiel et profond, le zygomatique ainsi que le buccinateur. Il se trouve au niveau de la commissure labiale, cet endroit est souvent négatif pour la stabilité des prothèses.

7. Les insertions du buccinateur sur le ligament ptérygo-maxillaire

8. Le frein lingual

La prothèse doit laisser toute liberté physiologique à cet élément anatomique. Très difficile d’intervenir chirurgicalement dans cette zone. Le frein de la langue peut être : en position basse ou haute, de forme réduite ou large. Il est à dégager.

Indices biologiques de la mandibule

Indices biologiques positifs

Ensemble des éléments anatomiques favorables à exploiter dans la conception de la prothèse.

Indices biologiques négatifs

Éléments anatomiques défavorables à éviter ou à décharger dans la conception de la prothèse :

- Frein labial.

- Freins latéraux.

- Frein lingual.

Les indices biologiques

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Les indices biologiques

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.