Les incisions les sutures

Les incisions les sutures

Introduction

Les règles à suivre

Avant toute intervention chirurgicale, il est impératif d’explorer l’état de santé du patient afin d’identifier toute contre-indication absolue à la chirurgie.

La préparation à l’intervention chirurgicale

La préparation doit respecter les règles de la chirurgie orale, en assurant une visibilité optimale et un accès adéquat au site opératoire.

Définition

Incision

L’incision est une section nette et franche réalisée à l’aide d’un bistouri.

Excision

L’excision consiste en une incision suivie de l’enlèvement d’un tissu pathologique.

Exérèse

L’exérèse est une intervention chirurgicale visant à enlever une partie d’un organisme.

Buts

- Donner accès aux structures parodontales (les lambeaux débutent par des incisions).

- Décoller un lambeau pour permettre l’accès au site opératoire.

Recommandations générales

- Trait d’incision : Il doit être franc pour favoriser la cicatrisation et suffisamment étendu pour permettre l’acte chirurgical.

- Tracé : Il doit permettre l’accès au site sans traumatiser les tissus sains.

- Proportion : L’incision doit être proportionnelle à l’acte envisagé et tenir compte des rapports anatomiques.

- Décollement du lambeau : Il doit être suffisamment décollé pour offrir une visibilité parfaite et permettre le rapprochement des berges en fin d’intervention.

- Vascularisation : Les incisions doivent respecter l’axe de vascularisation, notamment pour les incisions verticales de décharge, qui doivent être divergentes.

- Incisions biseautées : Elles peuvent être obliques (biseautées), avec un biseau externe ou interne, pour faciliter la coaptation des berges lors des sutures.

- Discrétion : Les incisions doivent être discrètes dans le secteur antérieur.

- Remarque : La qualité de la suture est directement liée au choix de l’incision.

Les instruments

Bistouri

- À lame interchangeable : Le plus utilisé, avec les lames numéros 11 et 15.

- À lame fixe : Modèles Kirkland et Orban.

Les incisions

Lambeau d’épaisseur partielle (muqueux)

- Les incisions sont très légères, limitées à l’épaisseur de la gencive, sans recherche de contact osseux.

- On sépare l’épithélium gingival et le tissu conjonctif sous-jacent du périoste.

- Ces lambeaux sont plus difficiles à réaliser.

Lambeau d’épaisseur totale (muco-périosté)

- Les incisions de décharge sont franches et recherchent le contact osseux pour permettre un accès aux surfaces radiculaires.

Décollement du lambeau

- Instrument : Le décolleur, en forme de cuillère, possède une partie convexe et une partie concave.

- Technique : La partie convexe est placée contre la gencive, la partie concave contre l’os. Un mouvement de semi-rotation permet de décoller le lambeau.

- Remarque : Placer la partie convexe contre la gencive évite les saignements.

Le trait d’incision

Incisions verticales de décharge

- Objectifs :

- Augmenter la mobilité du lambeau.

- Limiter le site opératoire.

- Position : Placées au niveau de l’angle disto-vestibulaire par rapport aux sites opératoires, divergentes (non parallèles) pour améliorer la vascularisation.

- Inconvénients :

- Inesthétiques, elles peuvent augmenter le risque de récession gingivale et laisser des cicatrices.

- Utilisées uniquement dans les cas indispensables.

- Recommandation : Les placer au niveau de l’angle vestibulaire des dents, sur le rebord gingival ou la muqueuse alvéolaire, plutôt qu’en position interproximale pour éviter un rétrécissement inégal des papilles interdentaires.

- Secteur antérieur : Préférer étendre le site opératoire pour augmenter la mobilité.

Incision principale

- Trajet : Suit le contour vestibulaire et lingual, allant du sommet du rebord gingival jusqu’au contact avec la crête osseuse.

- Technique :

- Angle de 5° à 10° avec le bistouri, tenu presque parallèlement au grand axe de la dent.

- Repère : Le point le plus saillant de la dent.

- Coupe le bord libre de la gencive en deux parties égales jusqu’à la crête osseuse, sectionnant les papilles interdentaires selon le même axe.

- Caractéristiques :

- Doit être franche, avec un biseau externe.

- Élimine la face interne de la poche et préserve la paroi gingivale externe, augmentant la hauteur de la gencive attachée.

- Indications :

- Première incision pour un lambeau lorsque la hauteur de gencive attachée est suffisante.

- Avant une correction de morphologie osseuse (ostéoplastie, résection osseuse).

- Gencive épaisse (ex. : gencive palatine).

- Poche profonde ou défaut osseux profond.

- Avant un allongement de couronne clinique.

Incision secondaire

- Type : Intra-sulculaire, suivant le feston gingival.

- Limites :

- Risque de tomber sur le desmodonte en cas de poches profondes, entraînant une hémorragie.

- Incision incertaine, pouvant provoquer des déchirures et retarder la cicatrisation.

- Technique : Introduire le bistouri dans la poche et inciser à partir de la gencive résiduelle.

- Avantages :

- Économie tissulaire.

- Inconvénients :

- À éviter en cas de poches très profondes (risque de déchirure, hémorragie, ralentissement de la cicatrisation).

- Indications :

- Faible hauteur de gencive attachée.

- Gencive et os alvéolaire fins.

- Poche parodontale peu profonde.

- Prévention des récessions gingivales post-opératoires.

- Secteur antérieur maxillaire.

- Deuxième incision d’un lambeau conventionnel.

- Greffe osseuse ou régénération tissulaire guidée (RTG) pour préserver le tissu parodontal, notamment au niveau des papilles interdentaires.

Les sutures

Les instruments

- Ciseaux : Pour couper le fil.

- Fil de suture : Divers types (voir ci-dessous).

- Pince à griffe : Ressemble à une pincette avec deux bords.

- Pince porte-aiguille : Pour manipuler l’aiguille.

Définition de la suture

La suture consiste à rapprocher sans tension les berges muqueuses et à maintenir les tissus dans leur position finale pendant la phase initiale de cicatrisation.

Rôle

- Immobiliser les tissus dans la position choisie.

- Nécessite une aiguille et un fil suffisamment robustes pour résister à la traction, tout en étant fins pour une meilleure acceptation biologique.

Types de fils

| Type | Caractéristiques | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

| Résorbable | Se dégrade naturellement dans l’organisme. | Évite le retrait des sutures. | Moins résistant sur le long terme. |

| Non résorbable | Nécessite un retrait manuel. | Plus résistant, meilleure tenue. | Nécessite une seconde intervention pour le retrait. |

| Naturel | Ex. : soie, catgut. | Bonne maniabilité. | Risque de réaction tissulaire. |

| Synthétique | Ex. : polyamide, polyester. | Meilleure biocompatibilité, moins de réactions. | Peut être plus rigide. |

| Monofilament | Un seul brin de fil. | Ne retient pas la plaque dentaire, favorise la cicatrisation. | Plus difficile à manipuler, risque de desserrage. |

| Tressé | Composé de plusieurs filaments. | Plus maniable, fixation renforcée par coagulation du sang dans la tresse. | Retient la plaque dentaire, risque de contamination du site. |

Diamètre du fil

- Chirurgie osseuse et orale : 0.3 ou 0.4 (plus résistants).

- Chirurgie parodontale : 0.5 ou 0.6 (plus fins).

Aiguilles

- Matériau : Acier inoxydable.

- Composantes : Pointe et corps.

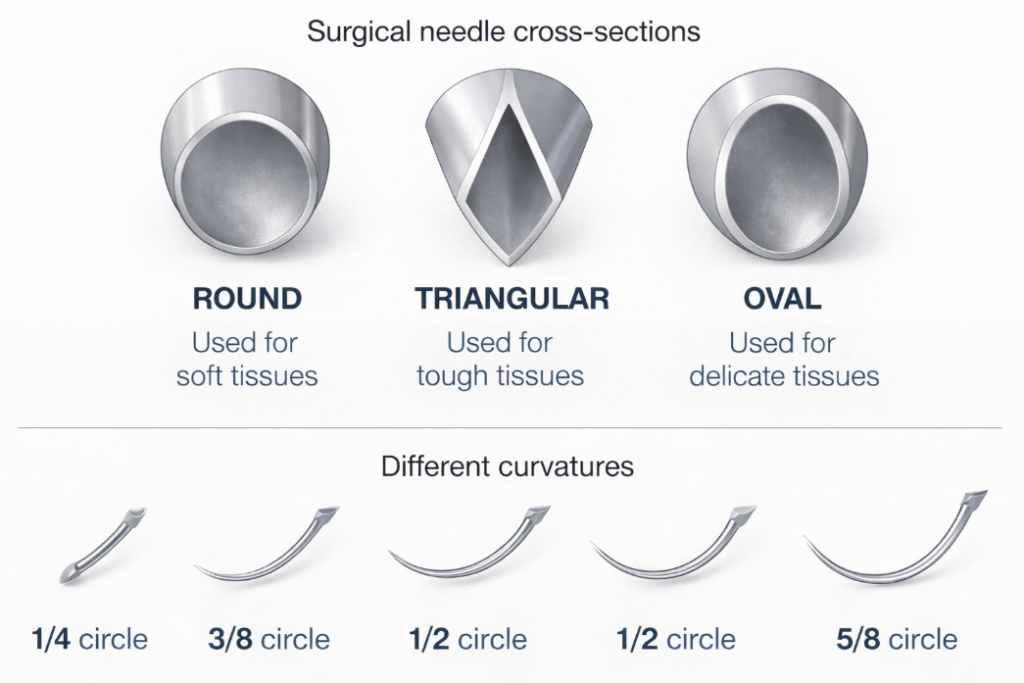

- Types de sections :

- Ronde : Pique sans déchirure, idéale pour tissus fragiles.

- Triangulaire : Trois bords tranchants, risque de déchirure.

- Ovale ou mixte : Compromis entre ronde et triangulaire.

- Longueur : 1/4, 3/8, 1/2, ou 5/8 de cercle. La 1/2 cercle est la plus pratique.

Les points de suture

Les points de suture visent à :

- Obtenir un recouvrement total de l’os alvéolaire.

- Minimiser la résorption osseuse post-opératoire.

- Assurer une cicatrisation optimale.

Points interdentaires séparés

- Description : Fréquemment utilisés pour coapter les lambeaux vestibulaire et lingual avec une tension égale sur les surfaces osseuse et dentaire.

- Types : Point 0 ou point 8.

- Limite : Non recommandé si les lambeaux vestibulaire et lingual sont à des niveaux différents.

Point 0

- Technique :

- Percer la berge vestibulaire dans la direction vestibulo-lingual, sortir dans l’espace interdentaire.

- Percer la berge linguale dans la même direction.

- Réaliser le nœud du côté vestibulaire.

- Raisons du nœud vestibulaire :

- Faciliter la dépose pour le praticien.

- Améliorer l’hygiène pour le patient.

- Précaution : S’éloigner d’au moins 3 mm de l’extrémité des berges pour éviter les déchirures.

- Réalisation du nœud :

- Utiliser la pince porte-aiguille, ignorer la partie du fil liée à l’aiguille.

- Laisser une petite partie de fil (fil chef) après avoir percé les deux berges.

- Longueur du fil chef : Dépend de l’étendue de l’intervention et du type de suture (plus long pour suture continue).

- Étapes :

- Placer la pince au-dessus du fil (côté aiguille), réaliser un tour, prendre le fil chef et tirer.

- Inverser, placer la pince en dessous du fil, faire un double tour, prendre le fil chef et serrer.

- Indications :

- Lambeaux avec faible décollement.

- Incisions de décharge.

- Crêtes édentées.

- Incisions linéaires de faible étendue, à distance des zones édentées.

- Gingivectomie avec intervention triangulaire.

- Greffe conjonctive enfouie (site receveur).

- Traction musculaire importante.

- Avantages :

- Simple à pratiquer.

- Inconvénients :

- Risque d’adhésion des berges l’une sur l’autre.

- Réalisation délicate dans les zones interdentaires en raison du passage sous le point de contact.

Point 8

- Technique :

- Percer la berge vestibulaire dans la direction vestibulo-lingual, sortir dans l’espace interdentaire.

- Changer de direction, percer la berge linguale dans la direction lingualo-vestibulaire.

- Réaliser le nœud du côté vestibulaire.

- Indications :

- Contacts serrés ou chevauchements dentaires.

- Lambeaux avec faible décollement.

- Rapprochement des berges après extraction stratégique.

- Cas où la cicatrisation de première intention n’est pas recherchée.

- Avantages :

- Simple et rapide.

- Permet de tracter les lambeaux dans leur position initiale.

- Plaque le sommet papillaire, évitant le chevauchement.

- Inconvénients :

- Non indiqué pour les lambeaux repositionnés.

- Accumulation bactérienne due à l’interposition du fil entre les berges.

- Déconseillé pour les incisions de décharge et les crêtes édentées.

- Risque de retard ou de mauvaise cicatrisation.

Point U

- Description : Peu pratiqué.

- Technique :

- Départ : Berge vestibulaire dans le sens vestibulo-lingual, sortie dans l’espace interdentaire.

- Berge linguale dans le sens vestibulo-lingual, puis reprendre la berge linguale dans le sens linguo-vestibulaire.

- Repiquer la berge vestibulaire.

- Indications :

- Risque de déchirure.

- Gencive fine.

- Crête édentée.

- Correction de déplacement des berges (évite de tirer plus d’un côté).

- Avantages :

- Simple.

- Bonne traction et coaptation des berges.

- Inconvénients : Non précisé dans le texte.

Points matelassés

- Caractéristique : Chaque berge est piquée deux fois.

1. Matelassé vertical

- Description : Perpendiculaire à la plaie, les bras de fil sont parallèles à la fin.

- Technique :

- Piquer et sortir dans la berge vestibulaire verticalement (vestibulo-lingual), sortir dans l’espace interdentaire.

- Piquer et sortir dans la berge linguale.

- Reprendre la berge linguale (linguo-vestibulaire), repiquer la berge vestibulaire.

- Réaliser le nœud.

- Résultat : Bras de fil dans le plan vertical.

- Objectifs :

- Traction forte du lambeau.

- Minimiser le risque de déchirure.

- Ancrage de la suture et stabilisation du lambeau sur les structures sous-jacentes.

- Résistance aux forces de traction.

- Inconvénient : Difficile à réaliser.

2. Matelassé horizontal

- Description : Parallèle à la plaie, les bras de fil sont presque superposés.

- Technique :

- Percer deux fois la même berge horizontalement, parallèlement à la plaie.

- Piquer l’autre berge, changer de direction, toujours en position horizontale.

- Indications :

- Faible hauteur de gencive kératinisée (cas de récession).

- Rapprochement des berges après extraction.

- Espaces interdentaires larges.

3. Matelassé croisé en X

- Indications :

- Resserrement des berges après extraction.

- Maintien d’un biomatériau hémostatique dans l’alvéole.

Suture suspendue

- Utilisation : Indiquée pour des interventions limitées impliquant les faces vestibulaire ou lingual des dents, ou lorsque les lambeaux sont à des niveaux.

- Technique :

- Contourner la dent.

- Percer la papille mésiale vestibulaire, sortir dans la papille distale.

- Percer la berge distale, contourner la dent, sortir au point de départ.

- Nœud réalisé côté vestibulaire.

- Avantages : Adaptée aux lambeaux complexes.

Sutures continues

- Description : Utilisées pour les lambeaux impliquant plusieurs dents, placées en position apicale pour les sites étendus.

- Types :

- Type 1 : Suspendu.

- Type 2 : Suspendu-continue.

- Surgie (non détaillé dans le texte).

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

Leave a Reply