Les fonctions oro-faciales

Les fonctions oro-faciales

Introduction

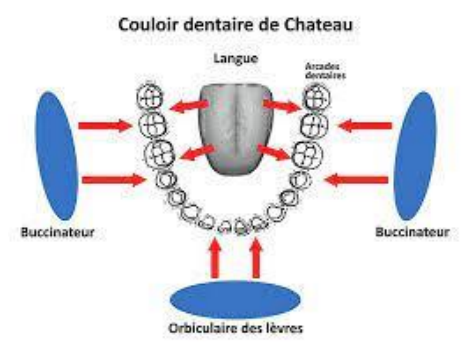

Dans le cadre de la sphère oro-faciale, de nombreuses fonctions s’exercent dont le fonctionnement et l’interaction peuvent influencer le développement cranio-facial (théorie de Moss). L’action modelante des fonctions au niveau de la cavité buccale est particulièrement bien illustrée par ce que Michel Château appelle « son couloir ».

Théorie de la matrice fonctionnelle

Le concept de matrice fonctionnelle place les gènes en second plan, rendant possible la modification du schéma de croissance :

- L’excitation fonctionnelle donne sa forme à l’os.

- Toute modification en intensité ou en direction de la force entraîne une déformation de la forme extérieure et de l’architecture interne de l’os.

- Selon Moss (1968), la tête est une structure composite, siège de plusieurs fonctions, chacune réalisée par un groupe de tissus mous soutenus et protégés par des tissus durs : « la matrice grandit et le squelette répond ».

Couloir dentaire de Château

Le couloir de Château, ou zone 0 de Danquy, désigne l’arcade dentaire située entre deux masses musculaires antagonistes :

- La langue, qui exerce une force centrifuge.

- Les lèvres et les joues, qui exercent une force centripète.

Pour que les arcades soient orientées harmonieusement, les forces exercées par ces deux groupes musculaires doivent s’équilibrer.

Définitions

Une fonction est l’ensemble des actes accomplis par une structure définie (organe ou système) en vue d’un résultat déterminé.

1. La respiration

1.1 Définition et physiologie

La fonction respiratoire est un phénomène vital destiné à assurer :

- Le filtrage et la désinfection de l’air ambiant.

- L’humidification.

- Le réchauffement.

Elle débute dès la naissance avec le premier cri de l’enfant. Une respiration physiologique est naso-nasale (inspiration-expiration), avec un contact entre le voile du palais et la langue. La ventilation nasale nécessite :

- Le libre passage de l’air par les fosses nasales.

- La fermeture hermétique de la bouche.

La présence d’un obstacle empêchant le passage de l’air par le nez conduit à une respiration buccale ou mixte. Seule la ventilation buccale d’effort est considérée comme physiologique.

1.2 Rôle de la respiration

La respiration a pour but :

- Assurer le filtrage, la désinfection, l’humidification et le réchauffement de l’air ambiant.

- Subir des modifications au niveau de la partie haute de l’arbre respiratoire : pyramide nasale, fosses nasales et sinus.

2. La déglutition

2.1 Définition

Le terme déglutition, issu du latin deglutio (« j’avale »), désigne l’action de faire passer le bol alimentaire (contenu de la bouche mâché et mélangé à la salive) dans le pharynx, puis dans l’œsophage, et enfin dans l’estomac. Elle survient :

- De 500 à 2000 fois par jour.

- Dure environ une seconde chez le jeune adulte.

- Nécessite l’arrêt de la respiration.

Sa fréquence augmente lors des repas (jusqu’à 300 fois/heure) et diminue en dehors (10 fois/heure). Pendant le sommeil, elle est moins fréquente (2 à 6 fois/heure), en lien avec la diminution des sécrétions salivaires. Plus de la moitié des déglutitions nocturnes surviennent lors des changements de position ou des transitions entre les stades de sommeil.

2.2 Déroulement de la déglutition chez l’adulte (déglutition mature)

La déglutition mature se déroule en trois phases :

- Phase buccale : Préparatoire, sous contrôle volontaire, elle peut être arrêtée à tout moment. Si la bouchée est trop grosse ou de consistance inappropriée, le bol alimentaire est modifié.

- Phase pharyngée : Semi-automatique, elle permet le passage du bol dans le pharynx, voie commune à la respiration et à la digestion.

- Phase œsophagienne : Complète la déglutition, permettant au bol d’atteindre l’estomac pour sa modification chimique.

Phase buccale

Tous les mouvements suivants se déroulent presque simultanément :

- Contraction isotonique de l’orbiculaire des lèvres.

- Arrêt de la respiration par élévation du voile du palais, suivi de l’obturation du larynx par abaissement de l’épiglotte.

- Appui de la pointe de la langue au niveau du raphé médian, avec contraction du mylo-hyoïdien.

- Onde péristaltique entraînant le bol vers le pharynx grâce aux muscles linguaux.

- Contraction du masséter, avec contact des dents en position d’intercuspidation maximale (ICM).

- Pression exercée par la langue, qui ne se déplace pas mais présente une onde de déformation.

2.3 Maturation de la déglutition

La maturation de la déglutition dépend de plusieurs facteurs :

- Modifications de l’environnement buccal : Apparition des dents, augmentation de la hauteur des procès alvéolaires, diminution relative du volume lingual, bascule pharyngée de la langue, et modification des articulations temporo-mandibulaires.

- Maturation des circuits nerveux et modification des zones de stimulation.

- Changements du mode de nutrition : Passage d’une alimentation liquide à semi-liquide, puis solide.

Une phase de transition, plus ou moins longue, débute vers 18 mois, entre la déglutition infantile et la déglutition adulte. L’occlusion fonctionnelle des dents de 6 ans et des incisives coïncide généralement avec l’établissement de la déglutition adulte.

2.3.1 Déglutition fœtale

Des mouvements de déglutition sont détectables dès la 13e semaine de vie intra-utérine (déglutition du liquide amniotique).

2.3.2 Déglutition chez le nouveau-né

Caractéristiques :

- Arcades plates, sans dents, avec une langue s’étalant largement (macroglossie naturelle).

- Acte réflexe déclenché par le contact des lèvres avec un objet (stimulation labiale).

- Musculature oro-faciale jouant le rôle d’un joint périphérique.

- Forte contraction labiale, étalement de la langue entre les arcades, et stabilisation de la mandibule par la musculature faciale.

2.3.3 Déglutition de l’enfant

- En denture temporaire : L’apparition des dents modifie le comportement nutritionnel et la dynamique linguale. L’orbiculaire des lèvres perd son rôle de joint puissant, mais la propulsion linguale persiste souvent.

- En denture mixte : L’apparition des molaires permanentes agrandit la « boîte à langue », augmentant la mobilité linguale. Le contact molaire pendant la déglutition devient fréquent. Les déglutitions avec propulsion linguale diminuent et deviennent rares après 10 ans. Au-delà, elles sont considérées comme pathologiques (dysfonctionnelles ou atypiques).

2.3.4 Déglutition de type adulte

Caractéristiques :

- Arcades serrées, molaires en occlusion.

- Lèvres jointes mais non contractées.

- Pointe de la langue en appui palatin antérieur.

- Langue contenue à l’intérieur des arcades.

La déglutition mature résulte de l’activité coordonnée des muscles faciaux (orbiculaire des lèvres, buccinateur, houppe du menton), élévateurs et abaisseurs de la mandibule.

3. La mastication

3.1 Définition

La mastication, première étape de la digestion, est un acte complexe qui modifie mécaniquement la consistance des aliments pour les rendre aptes à être déglutis. Les aliments sont coupés, écrasés et broyés par les mouvements précis des dents, lèvres, joues et langue.

3.2 Le cycle masticatoire

La préparation du bol alimentaire est assurée par des mouvements rythmiques d’apposition et de séparation des arcades, constitués d’abaissements, d’élévations, de propulsion, de rétropulsion et de diduction de la mandibule. Chaque cycle masticatoire est répété jusqu’à ce que le bol soit prêt à être dégluti. Une séquence masticatoire est composée en moyenne de 15 cycles.

La mastication peut être :

- Unilatérale : 12 % des cas.

- Bilatérale : 8 % des cas.

- Unilatérale alternée : 80 % des cas.

La durée des cycles (0,59 à 1,25 seconde) varie selon :

- La dureté de l’aliment (cycle plus long et d’amplitude plus grande pour un aliment dur).

- L’âge : L’amplitude verticale augmente pendant la croissance, mais diminue avec l’âge chez l’adulte.

Trajectoire du point inter-incisif

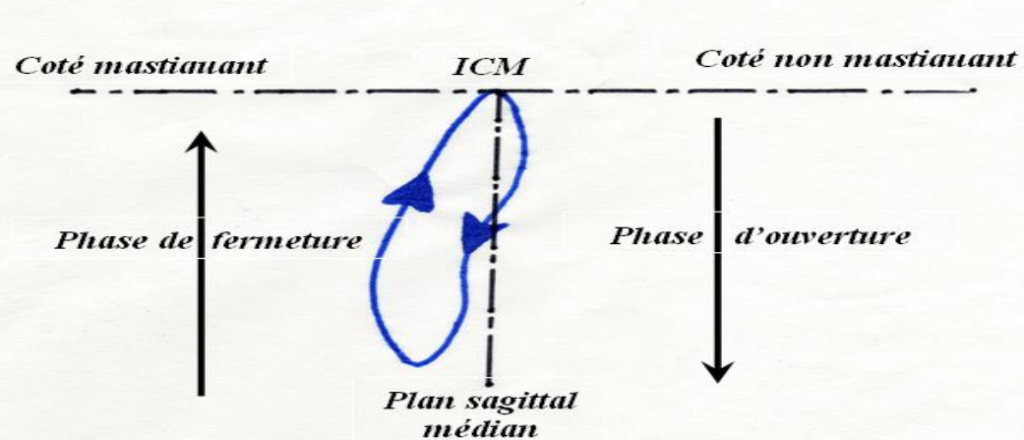

a) Dans le plan frontal

Un cycle masticatoire typique a une forme ellipsoïdale, en goutte d’eau, décomposé en trois phases :

- Phase d’ouverture (36 % du cycle) : Le dentale (point de contact inter-incisif médian inférieur) s’abaisse depuis la position d’ICM, s’écartant légèrement de la ligne médiane (généralement du côté non travaillant), puis la rejoint et la franchit en descendant latéralement du côté travaillant, jusqu’à un écartement de 16 à 18 mm. Le dentale s’écarte alors de 5 à 6 mm de la ligne médiane.

- Phase de fermeture : La mandibule remonte, établissant un contact avec le bol alimentaire. Le moment de ce contact dépend de la taille du bol (plus précoce pour un bol plus gros). Le mouvement devient presque vertical, rejoignant progressivement la ligne médiane. À 3 mm d’écartement vertical, le dentale est décalé de 3 mm latéralement. Les cuspides vestibulaires des dents mandibulaires se placent sous celles des dents maxillaires du côté travaillant, permettant le broyage des aliments. Si l’aliment est mou, les dents peuvent entrer en contact vers la fin du cycle ; si l’aliment est dur ou la bouchée importante, les contacts interdentaires peuvent être absents lors des premiers cycles.

- Phase d’intercuspidation : Point de départ du cycle suivant.

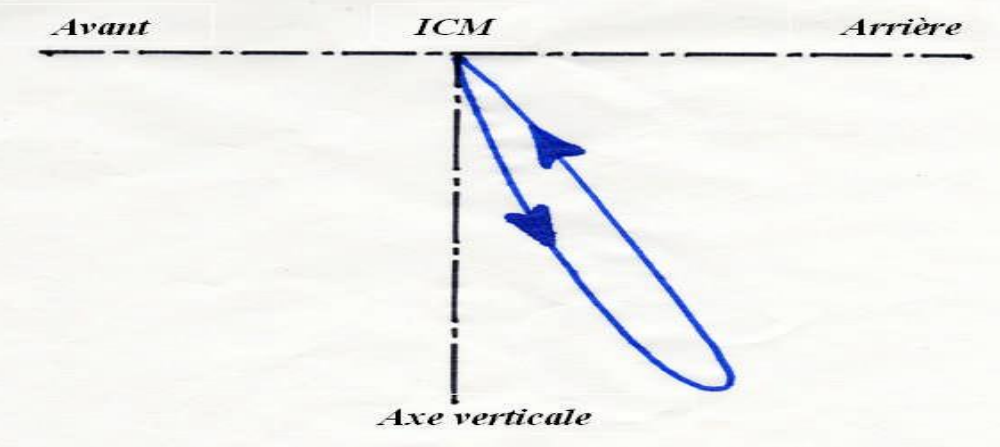

b) Dans le plan sagittal

Le cycle a la forme d’un fuseau allongé, incliné en bas et en arrière, formant un angle d’environ 71° avec le plan d’occlusion. La trajectoire d’ouverture est située en avant de celle de fermeture.

c) Dans le plan horizontal

Le cycle a une forme variable, ovalaire ou circulaire.

3.3 Maturation de la mastication

Contrairement à la succion et à la déglutition, la mastication est une fonction apprise. Les mouvements masticatoires apparaissent avec l’éruption des premières dents temporaires et se développent progressivement avec :

- La dentition.

- Le passage d’une alimentation liquide ou molle à une alimentation solide.

La maturation est rapide et atteindrait un stade avancé vers 2 ans. Cependant, pour certains auteurs, elle ne ressemble à celle de l’adulte qu’avec l’installation de la denture définitive.

4. La phonation

4.1 Définition

La phonation est une fonction de relation participant à l’élaboration du langage oral, véhicule de la pensée. Elle n’utilise pas d’appareil spécifique : hormis le larynx, les organes impliqués (lèvres, langue, palais, voile du palais) sont principalement affectés aux fonctions vitales de respiration et de nutrition.

4.2 Mécanisme de la phonation

La phonation résulte de la superposition de deux conduites :

- Conduites phonatoires : Innées, elles produisent la voix via les effecteurs pneumo-trachéo-laryngo-pharyngés. Le système laryngien fonctionne en continu pendant l’expiration, avec vibration des cordes vocales qui se rapprochent pour produire le son.

- Conduites articulatoires : Elles permettent la production des voyelles et consonnes via les effecteurs bucco-labiaux (lèvres, langue, palais, voile du palais), influencées par l’environnement. Le système bucco-pharyngien a une activité discontinue, correspondant à la fabrication des consonnes. Entre chaque consonne, le son laryngé forme les voyelles.

Les phonèmes

Les phonèmes, supports élémentaires du langage, sont constitués de voyelles et de consonnes.

Conclusion

La forme et la fonction sont étroitement liées. La morphologie d’un sujet adulte résulte de l’activité des muscles qui modèlent le squelette. Dans la sphère oro-faciale, le jeu des muscles détermine :

- Les rapports des mâchoires entre elles.

- La position des dents.

Les fonctions oro-faciales

Voici une sélection de livres:

- Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

- Concepts cliniques en odontologie conservatrice

- L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

- Guide clinique d’odontologie

- Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

- La photographie en odontologie: Des bases fondamentales à la clinique : objectifs, matériel et conseils pratique

[…] compréhension des phénomènes de morphogénèse mandibulaire permet d’appréhender l’évolution des dysmorphoses et les […]