Les fonctions oro-faciales

Les fonctions oro-faciales

Introduction

Les fonctions oro-faciales, de par les activités musculaires qu’elles développent lors des différentes praxies manducatrices, jouent un rôle essentiel en stimulant, entre autres, la croissance des arcades dentaires et d’un certain nombre d’unités squelettiques (maxillaires, fosses nasales).

Toute anomalie dans une ou plusieurs de ces fonctions sur un organisme en croissance entraînera une dysharmonie plus ou moins importante.

L’orthopédie dentofaciale précoce intervient pour modifier la croissance anormale d’une ou plusieurs unités squelettiques. En effet, les appareils orthopédiques induisent la modification des matrices fonctionnelles.

Définitions

Fonction : L’ensemble d’opérations concourant au même résultat et exécutées par un ou plusieurs organes.

Dysfonction : Un trouble dans le fonctionnement des organes, causant une anomalie morphogénique. Dans la zone oro-faciale, elles concernent la déglutition, la mastication, la phonation et la ventilation.

Parafonction : C’est une habitude volontaire ou inconsciente, qui peut perturber la morphogenèse des arcades ou altérer le jeu de l’ATM telle que le bruxisme, l’onychophagie et la succion digitale.

Les fonctions oro-faciales

Les fonctions sont hiérarchisées selon leur impact physiologique, pour la survie de l’organisme, permettant ainsi d’obtenir une efficacité maximale. Selon ROMETTE, la hiérarchisation des fonctions est conditionnée par la notion de survie.

La ventilation

La ventilation est une fonction vitale. C’est une activité réflexe dont le but est d’oxygéner les cellules de l’organisme. Elle permet le renouvellement de l’air dans les voies aérifères, ce qui alimente l’hématose, elle-même nécessaire à la respiration cellulaire.

La ventilation physiologique

D’après TALMANT, la ventilation nasale optimale est une ventilation exclusivement nasale, de jour comme de nuit, pendant des conditions normales d’effort et avec le minimum de dépenses énergétiques. Néanmoins, nous pouvons tous également ventiler par la cavité buccale, mais cela ne devrait s’installer que temporairement dans des situations où une suppléance est nécessaire, c’est-à-dire la ventilation orale ne doit intervenir que lors d’efforts physiques importants.

Les mouvements respiratoires se font en deux temps :

- L’inspiration : l’air entre par le nez, les cordes vocales s’écartent, le diaphragme s’abaisse.

- L’expiration calme : La sangle abdominale se contracte.

- L’expiration forcée : Il y a participation du diaphragme et des muscles intercostaux.

Dysfonction

Une ventilation réalisée exclusivement ou partiellement par la bouche doit être considérée comme pathologique. Lors de la ventilation orale, le sujet inspire par la bouche, puis l’air suit le même trajet que lors de la ventilation nasale. Dans cette situation, la langue est en position basse et avancée, en forme de tuile, des lèvres découvertes et une mandibule en avant pour laisser le passage à l’air.

Les étiologies

- Une déviation de la cloison nasale;

- Les infections des voies respiratoires;

- Les inflammations chroniques amygdaliennes;

- Hypertrophie des végétations adénoides;

- Les facteurs psycho-affectifs;

- Syndrome d’apnée du sommeil;

- La pointe de la langue en position basse;

- Hypertrophie des cornets moyens;

- Sinusites allergiques, asthme;

- Polypes nasaux ou présence d’un corps étranger dans le nez;

- Cancer du cavum.

Clinique

Interrogatoire

Il faut rechercher :

- Des troubles du sommeil (réveils, sueurs, sensation de soif, fatigue, difficulté de concentration ou hyperactivité chez certains enfants…).

- Les antécédents rhinopharyngés et leur éventuelle prise en charge.

- On demande au patient s’il suce son pouce ou tout autre objet;

- On demande aux parents si leur enfant ronfle la nuit.

Examen clinique exo-buccal

- Faciès de l’enfant dit « faciès adénoïdien »; visage allongé, pâle, souvent inexpressif et figé, paupières lourdes, regard triste, les yeux cernés, les narines étroites, afonctionnelles et pincées, absence de stomion, occlusion labiale obtenue par contraction du muscle mentonnier, posture céphalique modifiée pour faciliter le passage de l’air (l’enfant projette sa tête en avant et adopte une posture céphalique en extension).

Examen clinique endo-buccal

- La présence d’une gingivite chronique sur le bloc incisivo-canin signe la ventilation buccale.

- La langue adopte une posture basse, adaptative pour laisser le passage à l’air.

- Les amygdales palatines peuvent être hypertrophiées.

- Une infra-clusion antérieure ou latérale (béance);

- Un frein labial trop court entravant la mobilité linguale;

- La présence d’une gingivite chronique sur le bloc incisivo-canin;

- Le palais est profond, étroit;

- Une hypo-maxillie, avec un maxillaire en forme de « V » et une endognathie;

- Une déglutition atypique.

- Articulé dentaire croisé antérieur ou parfois total.

Examen fonctionnel

- Le test du miroir de Glatzel : lors de l’expiration, un miroir préalablement refroidi placé sous les narines se charge normalement de buée. L’importance des traces de buée et leur symétrie permettent d’évaluer la perméabilité narinaire et sa symétrie.

- L’épreuve de Rosenthal : L’enfant doit effectuer 10 à 15 ventilations bouche fermée. S’il ouvre la bouche avant la fin de l’exercice ou que son pouls s’accélère, l’enfant est un ventilateur buccal vrai.

- Le test de Gudin : Le patient ayant la bouche fermée, le praticien pince ses narines pendant deux secondes avant de les relâcher. Si le réflexe narinaire est présent, les narines doivent battre et s’ouvrir. Si elles restent pincées, ce test met en évidence une hypotonie des muscles dilatateurs.

Les conséquences

- Des conséquences posturales : La posture cranio-rachidienne se modifie dans le sens d’une hyperextension cervicale avec position avancée de la tête pour dégager le pharynx de l’obstruction créée par la base de la langue;

- Répercutions sur les fonctions orofaciales (notamment la déglutition et la phonation);

- Hypodéveloppement des sinus de la face en relation avec une perturbation du flux ventilatoire;

- Atonie des muscles paranasaux, les muscles élévateurs labiaux plus sollicités contractent la lèvre supérieure qui raccourcit;

- La posture linguale basse entraîne : hypodéveloppement de la base maxillaire avec diminution des dimensions transversales de l’arcade (maxillaire en forme de « V »), palais ogival, étroit au niveau mandibulaire; syndrome prognathique (cl III), ou rétrognathique (cl II).

- Latéro-déviations fonctionnelles qui peuvent se transformer en latéro-gnathies.

- Une endoalvéolie ou endognathie maxillaire par absence de stimulation du palais et des procès alvéolaires par la langue; avec occlusion croisée postérieure et même antérieure.

- Une béance antérieure, latérale ou antéro-latérale;

- DDM au maxillaire sup par manque de place et même des inclusions dentaires.

- Risque carieux élevé.

La déglutition

La déglutition est l’action d’avaler, acte par lequel le bol alimentaire passe de la bouche dans l’œsophage, puis dans l’estomac. Le terme concerne aussi bien l’action d’avaler la salive que le déplacement de la nourriture vers l’estomac.

La déglutition est un mécanisme neuromusculaire complexe grâce à des contractions musculaires volontaires ou involontaires. C’est une fonction de nutrition qui évolue au cours de la vie.

La déglutition physiologique

La déglutition salivaire s’effectue entre 500 et 1200 fois par jour et elle dure environ une seconde. Elle nécessite ainsi :

- L’arrêt de la respiration;

- Les lèvres se rapprochent;

- Le voile du palais s’élève;

- L’épiglotte s’abaisse;

- Le sphincter œsophagien s’ouvre puis se ferme.

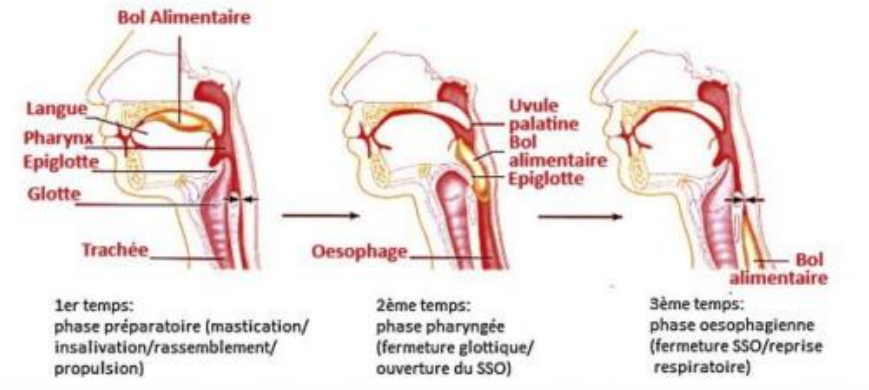

La déglutition se décompose en 3 temps :

- Un temps buccal, étape volontaire et consciente; la seule phase qui peut être interrompue volontairement à n’importe quel moment;

- Un temps pharyngien, étape involontaire et consciente; le bol alimentaire passe dans le pharynx;

- Un temps œsophagien, étape involontaire et inconsciente; le bol alimentaire rejoint le tractus digestif.

Les trois temps de la déglutition

Le temps buccal

- Orbiculaire des lèvres se contractent de manière invisible;

- La respiration s’arrête par l’élévation du voile du palais, suivie par l’obturation du larynx par l’abaissement de l’épiglotte;

- La pointe de la langue prend appui au niveau du raphé médian;

- L’onde péristaltique entraîne le bol vers le pharynx, grâce aux muscles linguaux;

- Le masséter se contracte et les dents entrent en contact en PIM (Position Intercuspidienne Maximale).

Types de déglutition

- Déglutition fœtale de 12 à 40 semaines;

- Déglutition du nouveau-né et du nourrisson de 0 à 0-8 mois;

- Transition vers la déglutition adulte de 6-8 mois à 6 ans;

- Déglutition adulte.

La déglutition chez le nouveau-né

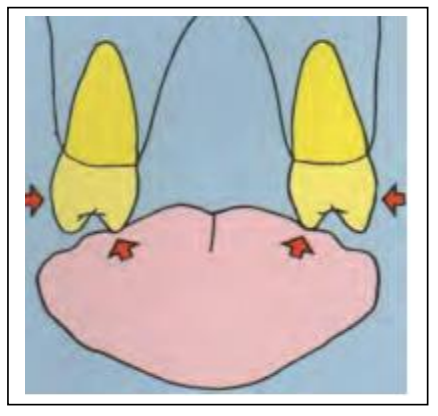

Chez le nourrisson (succion-déglutition), chez les nouveaux-nés, les arcades sont plates, sans dent. La langue s’étale largement entre les arcades. Il y a existence d’une macroglossie relative (grosse langue).

La déglutition est un acte réflexe à cet âge, déclenché par le contact des lèvres avec un objet quelconque. La musculature oro-faciale joue le rôle d’un joint périphérique, les muscles péri-buccaux et les buccinateurs participent activement au mouvement de la déglutition. La déglutition chez le nouveau-né est caractérisée par un étalement de la langue entre les arcades, une stabilisation de la mandibule par l’action de la musculature faciale et une forte contraction labiale.

La maturation de la déglutition

Elle est fonction :

- Des modifications de l’environnement buccal : apparition des dents, augmentation de la hauteur relative des procès alvéolaires (joint entre os compact de la mandibule et la dent) ce qui entraîne une diminution relative du volume lingual;

- De la maturation des circuits nerveux et de la modification des zones de stimulation;

- Du mode de nutrition : passage liquide → semi-liquide puis à solide. Il existe une phase de transition plus ou moins longue entre la déglutition infantile et celle de type adulte.

- La mise en occlusion fonctionnelle des dents de 6 ans (1ère molaire définitive) et des incisives coïncide en moyenne avec le début de l’établissement d’une déglutition de type adulte. La persistance d’une projection linguale antérieure ne doit être considérée comme anormale qu’à partir de 10 ans.

Dysfonction de la déglutition

La déglutition est dite dysfonctionnelle lorsqu’elle implique des contractures musculaires péri-orales et que la langue s’interpose contre ou entre les arcades dentaires qui ne seront pas en occlusion. Cette déglutition-succion appelée « infantile » ou « primaire » est considérée comme étant normale jusqu’à l’âge de 18 mois, puis l’on doit observer une transition progressive vers une déglutition « mature », « secondaire » ou « adulte ». Si la déglutition infantile persiste après l’âge de 7 voire 10 ans, elle est considérée comme « dysfonctionnelle » ou « atypique ».

Les étiologies

- Une origine génétique;

- Allaitement au biberon; ou persistance de l’alimentation liquide à un âge avancé;

- Une maturation retardée, les troubles psycho-affectifs, les habitudes nocives (succion du pouce, onychophagie, tic d’aspiration des lèvres…);

- Les particularités anatomiques; des hypertrophies amygdaliennes, des VAS encombrées, un palais ogival, des arcades dentaires étroites, un frein lingual court, une macroglossie, une ankyloglossie, une absence prolongée de dents entraînant un étalement de la langue, malpositions dentaires…;

- Ventilation buccale;

- Perte précoce des incisives lactéales.

Clinique

Interrogatoire

On demande au patient s’il suce son pouce ou tout autre objet.

Examen clinique exo-buccal

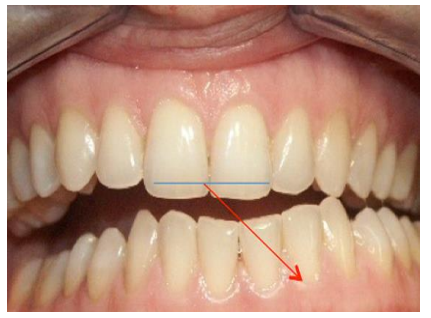

Une absence de contraction des muscles masticateurs, une contraction des muscles péri-oraux (masséters, houppe du menton, orbiculaires des lèvres), un sillon labio-mentonnier très marqué, une interposition linguale ou labiale inférieure, les arcades séparées et une absence de stomion.

Examen clinique endo-buccal

Une infraclusion antérieure ou latérale (béance), un surplomb antérieur, des indentations latérales sur la langue en cas d’interposition linguale, un frein labial trop court entravant la mobilité linguale.

Examen fonctionnel

- Le test de la goutte : consiste à observer si le patient peut avaler une petite gorgée d’eau sans rejoindre ses lèvres.

- Le test du hamster de DELAIRE : correspond à poser les mains de chaque côté de la mandibule au niveau de l’angle, pour sentir les masséters. Le patient doit déglutir en serrant les dents sans mouvement péri-oral. Le praticien doit sentir un gonflement, sinon c’est une déglutition atypique.

Les conséquences

Les conséquences sur la croissance sont surtout liées à la pulsion linguale, à l’interposition antérieure mais aussi aux tensions musculaires inadéquates :

- Un prognathisme mandibulaire;

- Des troubles de l’ATM;

- Des appuis linguaux anormaux lors de la phonation;

- Des encombrements dentaires;

- Une infra-alvéolie incisive ou molaire, une open bite, une béance antérieure ou latérale, un articulé inversé;

- La langue s’interpose entre les arcades et bloque l’éruption dentaire (béance fonctionnelle).

La mastication

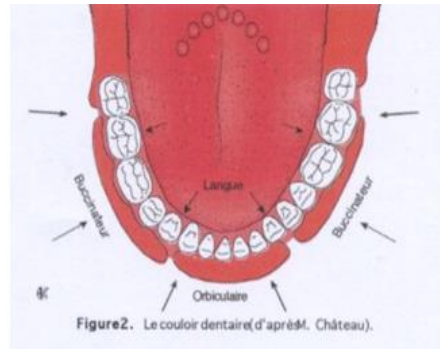

La mastication est l’action de broyer les éléments et constituer un bol alimentaire. Elle met en jeu plusieurs activités motrices qui préparent la nourriture pour la rendre compatible avec la déglutition. Pendant la séquence masticatrice, des mouvements mandibulaires rythmiques et une activité linguale coordonnée assurent le transport et la fragmentation de l’aliment.

La mastication physiologique

La mastication normale est unilatérale alternée. Elle est permise par une occlusion équilibrée et une consistance résistante des aliments.

Le mécanisme de mastication met en jeu les muscles masticateurs, la langue, les dents et les ATM. Elle se développe au fur et à mesure de l’apparition des dents et du passage de l’alimentation liquide à solide. Chaque fois que la mandibule revient à sa position de départ en occlusion après avoir effectué une trajectoire d’ouverture-fermeture, on dit qu’elle a accompli un cycle de mastication.

La mastication fait suite à la succion-déglutition caractérisée par des mouvements mandibulaires symétriques par rapport au plan sagittal médian, lents et quasi uniformes.

Cycles et séquences masticatoires

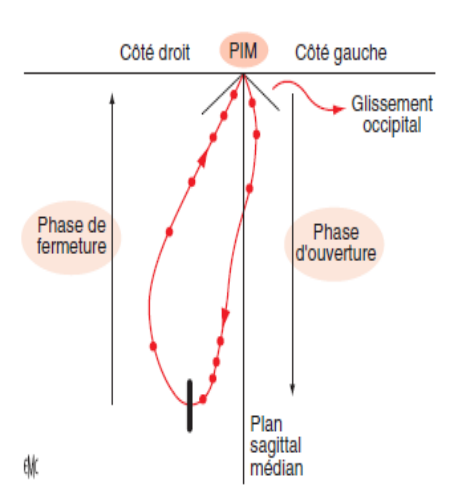

- Cycle masticateur : Chaque fois que le point inter-incisif mandibulaire revient à sa position initiale, la mandibule a effectué un cycle masticateur. Les cycles font intervenir des mouvements d’abaissement/élévation de la mandibule, de propulsion/rétropulsion, ainsi que de diduction (composante latérale).

- Séquence masticatrice : L’ensemble des mouvements de l’ingestion de l’aliment jusqu’à sa déglutition complète (Schwartz).

Modes de mastication

- La mastication unilatérale alternée, la plus fréquente et la plus physiologique;

- La mastication unilatérale stricte ou dominante : le côté travaillant est presque exclusif;

- La mastication bilatérale : l’aliment est écrasé simultanément des deux côtés.

Dysfonction de la mastication

La mastication est dysfonctionnelle lorsqu’elle est unilatérale stricte, ou lorsqu’elle suit une trajectoire verticale. Lors de cycles masticatoires très étroits, il y a très peu de mouvements de diduction mandibulaire et principalement des mouvements d’ouverture-fermeture.

La mastication est alors qualifiée de verticale bilatérale. Si l’on constate l’absence d’abrasion sur les surfaces dentaires d’un côté, cela prouve qu’on est en présence d’une mastication unilatérale. L’absence d’abrasion des deux côtés signifie une mastication plutôt verticale qui est un obstacle au développement des mâchoires.

Les étiologies

- Douleurs et caries dentaires;

- Troubles de l’occlusion et interférences;

- Perte prématurée de dents et l’édentement non compensé;

- Troubles du système neuro-musculaire;

- Dysfonctions de l’appareil manducateur dont les pathologies de l’ATM.

Clinique

Interrogatoire

- Rechercher le côté préférentiel de mastication, les habitudes alimentaires passées et actuelles.

Examen clinique

- Recherche d’usures dentaires asymétriques, d’un développement asymétrique des maxillaires, d’une déviation mandibulaire.

Examen fonctionnel

Il faut observer le patient mâcher un chewing-gum. Cycles avec composante latérale ou seulement en ouverture/fermeture.

La fonction masticatrice est évaluée par l’examen des angles fonctionnels masticateurs de PLANAS (AFMP).

Définition des AFMP

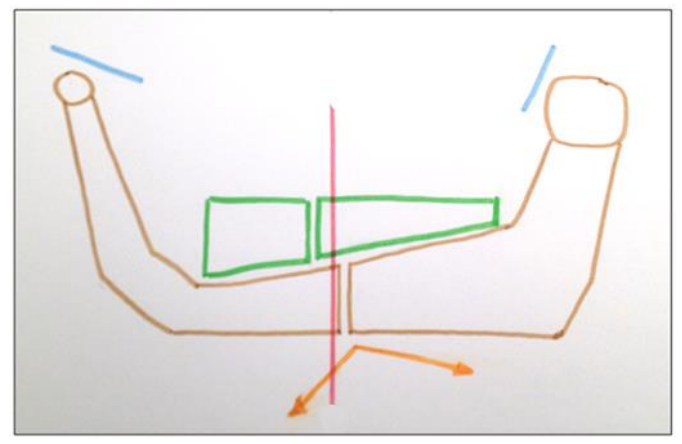

C’est l’enregistrement dans le plan frontal de la trajectoire décrite par le point inter-incisif inférieur et le plan d’occlusion lors des déplacements en latéralité à droite puis à gauche depuis la position d’OIM jusqu’au bout-à-bout.

Ces deux trajectoires (droite et gauche) déterminent avec la ligne horizontale de référence, deux angles, appelés AFMP droit et gauche.

Le côté mastiquant sera celui où le mouvement de latéralité demande le plus faible abaissement de la mandibule, soit un AFMP le plus faible.

- La mastication est efficace si les AFMP droits et gauches sont égaux et diminuent avec l’âge par usure des dents.

- Une différence entre les AFMP droit et gauche signe une mastication unilatérale dominante du côté de l’angle le plus faible.

- Une valeur élevée des AFMP signe une insuffisance d’abrasion de la denture par insuffisance des mouvements latéraux au cours de la mastication.

- Elle doit être analysée en fonction de l’âge du patient et du stade de dentition. Ainsi, en fin de denture temporaire.

Les conséquences

- Absence d’usure dentaire physiologique, de stimuli de croissance suffisants;

- Les blocages occlusaux et la rétrognathie mandibulaire;

- Une croissance maxillo-faciale asymétrique; un corps mandibulaire plus long du côté non mastiquant;

- Une déviation du menton et du point inter-incisif vers le côté mastiquant;

- Une arcade dentaire mandibulaire plus distale et un développement plus important de l’hémi-maxillaire du côté mastiquant;

- Entraîner des usures unilatérales, une croissance asymétrique des mâchoires, une déviation mandibulaire;

- Une hypotonie des muscles masticateurs aggravant une rotation mandibulaire postérieure et diminuant la stimulation de croissance transversale maxillaire.

La phonation

Le Larousse définit la phonation comme l’ensemble des phénomènes qui concourent à la production d’un son par les organes de la voix. La phonation va nécessiter la coordination d’un ensemble de systèmes complexes. La phonation a pour but la production de la parole, créant un langage parlé.

La phonation physiologique

L’air inspiré et expiré va subir des modifications créant des sons élémentaires du langage appelés phonèmes, qui une fois regroupés formeront des mots.

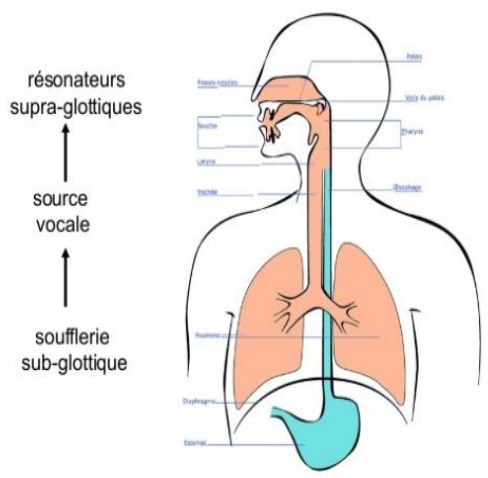

Dans la production de la parole, trois appareils interagissent continuellement :

- La soufflerie sous-glottique (musculature thoracique et abdominale, diaphragme, poumons et trachée);

- La source vocale qui est le larynx (la glotte), organe responsable du voisement;

- Les résonateurs supra-glottiques, c’est-à-dire les cavités pharyngales, buccales et nasales.

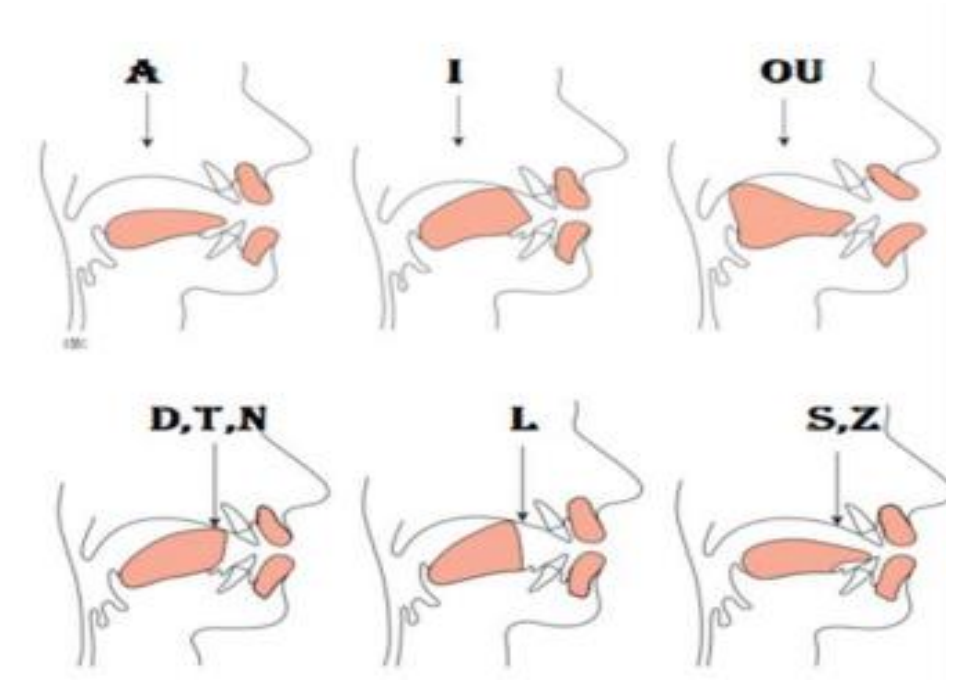

FOURNIER décrit 4 phonèmes susceptibles de concerner les fonctions buccales :

- Les palatales ou dentales (« D », « L », « N », « T ») : La langue prend appui sur la papille rétro-incisive palatine;

- Les sifflantes (« S », « Z ») et les chuintantes (« Ch », « J ») : les bords latéraux de la langue touchent les molaires; l’apex lingual est libre pour vibrer dans la cavité buccale et le dos de la langue est plat;

- Les fricatives (« V », « F ») : La lèvre inférieure vient toucher le bord libre des incisives supérieures;

- Les labiales (« M », « B », « P ») : Les lèvres inférieure et supérieure viennent se toucher.

Dysfonction de la phonation

Pour mettre en évidence les troubles de la phonation, le praticien effectue un examen. Il fait prononcer au patient des mots simples afin d’étudier des phonèmes :

- Les linguo-palates : « lait », « dinette », « tartine »;

- Les linguo-dentales : « saucisson », faire compter de « un à dix », « chien ».

Le trouble d’articulation touche davantage les consonnes que les voyelles. On distingue les distorsions, les omissions et les substitutions.

- Sigmatisme latéral (ou chuintement) : où le passage de l’air s’effectue par les côtés et non par le milieu, d’arrière en avant de la cavité buccale;

- Substitution (« cheval » devient « seval »); une absence de certains phonèmes comme « r » ou « l ».

Les étiologies

Les causes peuvent être diverses :

- Organique (laryngite chronique, kyste, tumeur bénigne ou maligne, etc.);

- À l’environnement et l’apprentissage;

- Aux fentes labiales et palatines;

- À des malocclusions dentaires (infraclusion antérieure, absence ou malposition des incisives supérieures, contacts anormaux entre la langue et les incisives, prémolaires ou molaires);

- À des anomalies linguales (retard de maturation, macroglossie, frein lingual trop court).

Ces troubles d’articulations sont très fréquemment associés à des troubles de la déglutition et de posture linguale. Cependant, les anomalies de la phonation n’auraient pas d’incidence sur la croissance des structures, en raison de la courte durée d’action de la langue et des lèvres sur les tissus environnants.

Clinique

En orthodontie :

- Rechercher une interposition ou une pulsion linguales → repérer l’appui de la langue lors de l’articulation des consonnes;

- Elle est basée sur la prononciation de mots courts comportant des phonèmes impliquant la langue.

La mimique

La mimique désigne l’expression de la pensée par le jeu de la physionomie ou par le geste. Ainsi, elle accompagne ou remplace le langage parlé.

Une expression faciale est la résultante d’un ou plusieurs mouvements ou positions des muscles peauciers. Ces mouvements transmettent aux observateurs l’état émotionnel d’un individu. Les expressions faciales sont une forme de communication non verbale.

Les parafonctions

Bruxisme

Défini par des contractions involontaires et inconscientes des muscles masticateurs en dehors de la fonction physiologique (mastication, déglutition). Il se traduit par un grincement ou par un serrement exagéré des dents.

Les étiologies

Peuvent être :

- Le stress et l’anxiété qui font partie intégrante de la vie citadine et la façon d’y réagir est propre à chaque personne. Certains pourront développer en réaction des grincements ou un serrement dentaire exagéré;

- Les interférences et instabilité occlusale : Le bruxisme peut être la réponse d’un patient à une instabilité de son occlusion, ce patient recherche en permanence une occlusion dentaire de stabilité permanente.

Le diagnostic repose principalement sur l’anamnèse, l’examen d’usures dentaires et l’appréciation de leur évolution dans le temps (photos et moulages).

Il peut se produire pendant le sommeil (BS) ou pendant l’éveil.

Conséquences

- Modification de la forme des dents (facette d’abrasion puis usure dentaire plus marquée);

- Modification de l’occlusion dentaire;

- Hypertrophie des muscles masticateurs;

- Des phénomènes de compression articulaire pouvant aller jusqu’à changement des surfaces articulaires osseuses.

Succion du pouce

C’est une succion non nutritive et comme son nom l’indique elle ne contribue pas à l’alimentation de l’enfant. Elle est malgré tout une fonction physiologique qui apparaît très tôt in utero initiée par le réflexe de Hooker, elle se poursuit pendant toute la période d’allaitement, cependant une succion non nutritive qui perdure au-delà de 3 ans est considérée comme une parafonction.

L’enfant ayant atteint un certain niveau de maturité affective et psychologique ne doit plus ressentir le besoin de succion non nutritive et doit venir à l’abandonner progressivement.

La poursuite de cette habitude est généralement due à des stimuli physiques tels qu’hyperactivité et/ou psychiques stress, tristesse, etc.

Conséquences

Cette parafonction est associée à de nombreuses malocclusions qui interviennent à la fois dans les relations inter-arcades et dans les relations intra-arcades. Les répercussions inter-arcades vont concerner les trois sens de l’espace :

- Vertical avec la béance antérieure, latérale ce qui pérennise la déglutition infantile due au comblement lingual;

- Sagittal avec le surplomb;

- Transversal avec l’inversé d’articulé.

Les répercussions intra-arcades vont surtout concerner la vestibulo-version et linguo-version des incisives supérieures et inférieures.

- Une croissance mandibulaire en rotation postérieure.

Onychophagie

L’onychophagie est décrite comme une habitude chronique de se ronger les ongles. Massler en 1950 et Kataoka n’ont trouvé aucune preuve d’association d’onychophagie et encombrement dentaire ni malposition en général.

Mordillement des lèvres et joues

C’est un tic qui est généralement présent chez les enfants et disparaît en passant à l’âge adulte, il est parfois associé à la présence d’un espace inter-dentaire important dû à une extraction ou agénésie, la répétition de ce mouvement provoque l’apparition de lésion bulleuse ce qui ramène le patient à consulter.

Cette habitude est déformante et elle est responsable de plusieurs dysmorphoses souvent associées à une déglutition atypique qui est la conséquence de la persistance anormale de la succion-déglutition.

Conclusion

L’accomplissement optimal de ces fonctions ne peut se faire que si l’individu possède des rapports squelettiques harmonieux et une occlusion dentaire équilibrée, des compétences musculaires oro-faciales toniques et des commandes nerveuses efficaces.

De bonnes fonctions oro-faciales favorisent une croissance harmonieuse et le développement normal de l’appareil masticateur. Une approche multidisciplinaire, tant pour le dépistage que pour le traitement, permettra une prise en charge adéquate.

Les fonctions oro-faciales

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

Leave a Reply