Les empreintes en prothèse conjointe

Introduction

La prise d’empreinte est une étape clé dans la réalisation de la prothèse dentaire. Elle doit assurer un transfert précis des données cliniques vers le laboratoire où seront réalisées les prothèses. De sa fidélité dépend en partie l’adaptation finale et la réussite du traitement. La réussite de l’empreinte est conditionnée par des facteurs liés aux matériaux utilisés, par la technique du praticien, et par la situation clinique.

I. Définition et buts

« Une empreinte est un moulage en négatif de toute ou une partie de l’arcade et des tissus environnants permettant d’obtenir un modèle positif, réplique fidèle des tissus enregistrés. »

Le rôle de l’empreinte consiste à enregistrer à la fois :

- La morphologie des préparations, la forme et la situation de la limite cervicale ainsi que le profil d’émergence de la racine.

- La morphologie et le rapport avec les :

- Dents résiduelles

- Crêtes édentées

- Tissus adjacents (parodonte superficiel)

- Le rapport des préparations entre elles (bridges)

Pour assurer l’intégration de la prothèse à son environnement occlusal et parodontal.

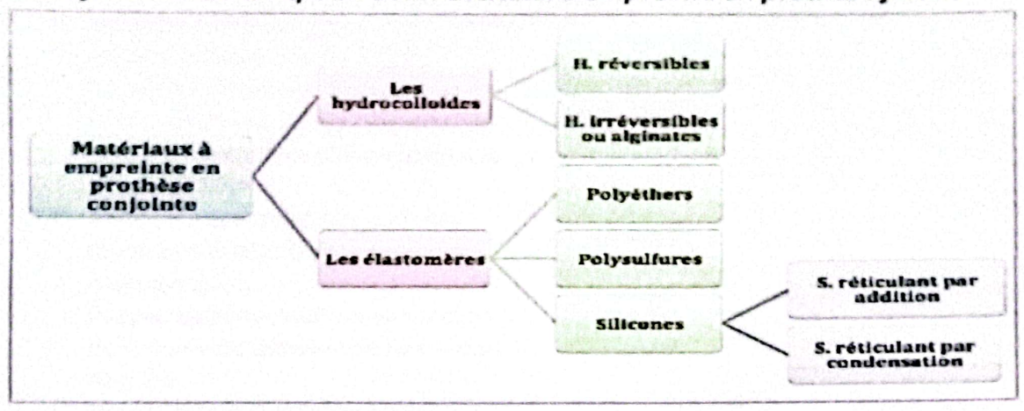

II. Les matériaux à empreintes en prothèse fixée

Qualités requises d’un matériau à empreinte

- Facilité de manipulation

- Temps de travail long, mais temps de prise en bouche court

- Hydrophile et tolérance à l’humidité

- Précision de reproduction des détails

- Stabilité dimensionnelle immédiate et différée

- Résistance au déchirement

- Désinfection possible

- Compatibilité avec les matériaux de reproduction

- Coût raisonnable

Classification et description des matériaux à empreinte en prothèse fixée

1. Les hydrocolloïdes

1.1. Les hydrocolloïdes réversibles

Matériaux élastiques préparés à partir de l’agar-agar (algues rouges), qui deviennent plastiques sous l’effet de la chaleur et reprennent leur consistance élastique au refroidissement (gel-sol-gel). Ils sont conditionnés en tubes pour le porte-empreinte et en cartouches pour la seringue.

Avantages :

- Hydrophiles avec un grand pouvoir mouillant

- Grande élasticité

- Peuvent être utilisés plusieurs fois et en plusieurs viscosités selon la température d’usage

- L’empreinte doit être conservée dans une solution de sulfate de potassium et coulée dans la demi-heure

Inconvénients :

- Manque de stabilité dimensionnelle

- Traitement de l’empreinte rapide

- Technique complexe nécessitant un matériel spécifique (porte-empreinte à circulation d’eau)

- Le produit a très peu de résistance mécanique à l’arrachement

Indications :

- Préparations cavitaires : inlays, onlays, bridges collés

- Préparations périphériques supra-gingivales

1.2. Les hydrocolloïdes irréversibles ou alginate

Les plus connus et les plus maîtrisés, ils existent en deux classes A et B :

- Classe A : permettent d’enregistrer des détails de 25 μm

- Classe B : permettent d’enregistrer des détails de 50 μm

Ils ne sont utilisables que pour des modèles d’études ou des empreintes d’antagonistes. Ils sont également définis en fonction de la durée de travail et de leur temps de prise :

- Type I : temps de prise normal

- Type II : temps de prise rapide

Avantages :

- Manipulation simple et économique

- Porte-empreintes conventionnels du commerce

Inconvénients :

- Peu résistant à la déformation et au déchirement

- Conservation délicate

2. Les élastomères de synthèse

Font partie de la famille des caoutchoucs synthétiques, substances macromoléculaires possédant des propriétés élastiques.

2.1. Les polysulfures

Appelés aussi thiokols, constitués de :

- Très élastiques, différentes viscosités

- Moins utilisés actuellement

- Temps de prise long (12 min)

- Leur odeur est désagréable

- Leur réaction de prise est légèrement exothermique

- Faible résistance aux contraintes

- Matériau hydrophobe

Indication :

Pas très utilisé en prothèse conjointe, peuvent être utilisés uniquement pour les préparations unitaires coronaires ou corono-radiculaires.

2.2. Les polyéthers

Le produit de base est un tétraméthyl glycol combiné avec un groupe terminal éthylène imine. Présentés sous forme de base et catalyseur. Disponibles en une seule viscosité (basse), présentés en formes de pistolets mélangeurs ou distributeurs automatiques.

Avantages :

- Excellente stabilité dimensionnelle, à condition de conserver l’empreinte dans un milieu sec car sensible à l’imbibition

- Grande précision

- L’élastomère le plus hydrophile

- Leur dureté élevée rend leur utilisation parfois difficile, surtout en présence de fortes contre-dépouilles

Indication :

- Préparation cavitaire peu profondes

- Empreinte de situation ou de positionnement en prothèse composite

2.3. Les élastomères siliconés

Les élastomères siliconés se distinguent par leurs modes de réticulation ou de polymérisation :

- Polymérisation par condensation : une réaction chimique qui s’accompagne d’une élimination de petites molécules telles que l’eau entre les unités monomères lors du pontage, ce qui entraîne des variations dimensionnelles

- Polymérisation par addition : ne générant aucun produit de réaction.

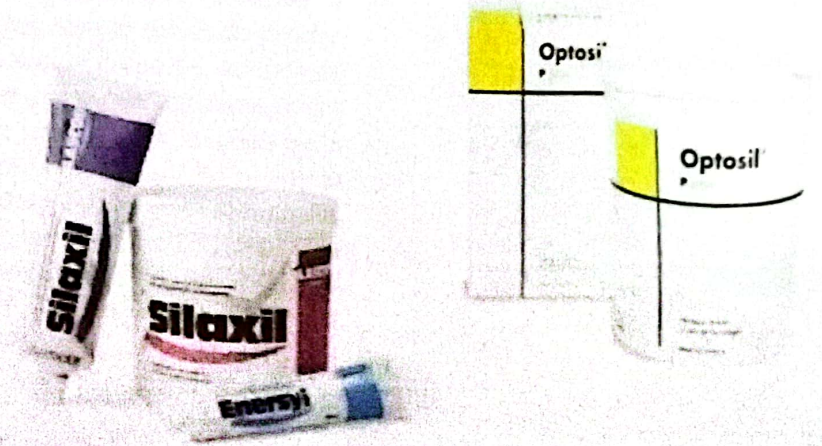

Les silicones réticulant par condensation (polysiloxane) : « Silicone C »

- Présentés en 3 viscosités ; en tube ou en pots

- Mauvaise stabilité dimensionnelle : la polymérisation continue dans le temps avec élimination de produits volatils. L’empreinte doit être coulée immédiatement

- Hydrophobe

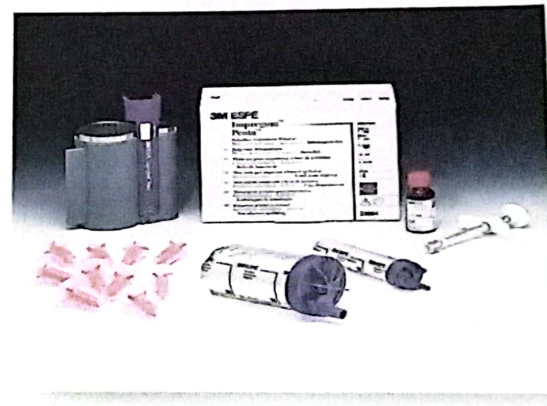

Les silicones réticulant par addition (vinylsiloxanes) : « Silicone A »

- Présentés sous toutes les formes de viscosité (jusqu’à 5) et chaque viscosité a deux temps de prise, normale et rapide

- Présentés généralement dans un pistolet avec embout auto-mélangeur

- Grande stabilité dimensionnelle, la coulée de l’empreinte peut être différée

- Grande précision

- Hydro-compatible

- Ce sont les matériaux les plus polyvalents

Indications :

On retrouve leur utilisation dans un grand nombre d’indications et techniques d’empreintes.

III. Les techniques d’empreinte

Il existe plusieurs techniques d’empreinte :

1. Empreinte des préparations périphériques

Technique faisant appel à la déflexion gingivale temporaire pour que le matériau à empreinte puisse enregistrer la limite cervicale. Plusieurs techniques d’accès aux limites cervicales, plus ou moins agressives, sont utilisables.

1.1. Techniques d’accès aux limites cervicales

1.1.A. La déflexion gingivale

La déflexion de la gencive peut être obtenue par plusieurs méthodes :

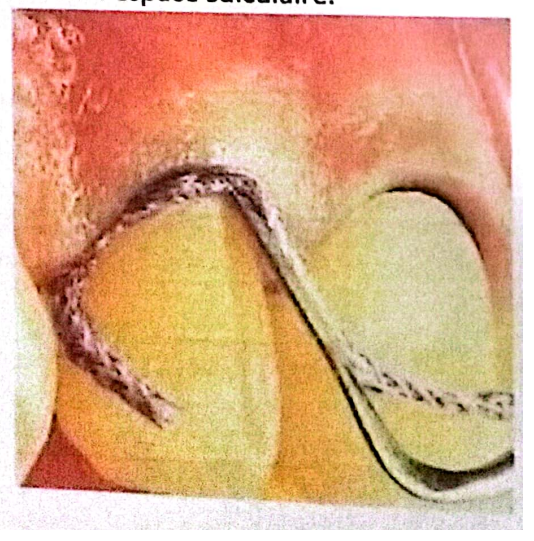

Déflexion par cordonnets rétracteurs :

Elle consiste à mettre en place dans le sulcus, au-delà de la limite cervicale, un ou deux cordonnets qui vont écarter mécaniquement la gencive libre et ouvrir l’espace sulculaire.

- La technique du simple cordonnet :

Consiste à appliquer un seul cordonnet dans le sulcus de proche en proche, tout autour de la dent préparée, au-delà de la limite cervicale, pendant une durée suffisante avant l’empreinte. Le cordonnet est choisi en fonction de la profondeur du sulcus. Le principe est qu’il doit y entrer en totalité sans que les extrémités ne se chevauchent, et rester apparent en vue occlusale. Il s’insère à l’aide d’une spatule dentelée ou lisse, de type spatule à bouche. Il sera retiré le plus tard possible avant l’insertion du porte-empreinte.

1.1.B. L’éviction tissulaire

(Note : Le document ne détaille pas cette sous-section, mais elle est mentionnée dans le plan.)

1.2. Techniques d’empreintes proprement dit

- Wash technique ou empreinte rebasée

- Technique du double mélange

- Technique avec un matériau monophase

2. Empreinte du logement canalaire

- Technique directe

- Technique indirecte

3. L’empreinte optique

IV. Le contrôle de l’empreinte

Techniques de Déflexion Gingivale

1. Technique du Double Cordonnet

- Description :

- Un premier cordonnet fin est placé dans le fond du sillon gingivo-dentaire pour assurer une déflexion apicale. Il peut être inséré avant la préparation de la dent pour protéger l’attache épithélio-conjonctive.

- Un second cordonnet, plus épais, est ajouté pour combler le sillon et assurer une déflexion horizontale.

- Juste avant l’empreinte, seul le cordonnet épais est retiré, le cordonnet fin restant en place dans le sulcus.

2. Déflexion par la Couronne Provisoire

- Description :

- Une prothèse provisoire légèrement surdimensionnée est utilisée pour provoquer une déflexion horizontale de la gencive libre, facilitant un bon enregistrement.

- Ces provisoires sont mises en place et scellées dans la semaine précédant la prise d’empreinte.

3. Déflexion par des Moyens Physico-Chimiques

- Cordonnet Imprégné :

- L’action mécanique des cordonnets est amplifiée par des substances chimiques aux propriétés astringentes et hémostatiques, telles que :

- Chlorure d’aluminium

- Sulfate ferrique

- L’action mécanique des cordonnets est amplifiée par des substances chimiques aux propriétés astringentes et hémostatiques, telles que :

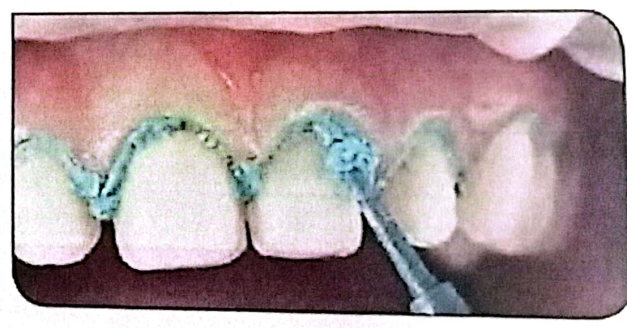

- Pâtes Gingivales :

- Exemples :

- Traxodent® (Itena) : À base de silice.

- Astringent Retraction Paste® (ARP, 3M ESPE) : Contient 15 % de chlorure d’aluminium.

- Expasyl® : Matériau à base de kaolin, présenté en capsule avec une seringue spécifique pour une injection manuelle.

- Mode d’emploi d’Expasyl® :

- Le sulcus est préalablement séché.

- Injection lente autour de la dent, sans pénétrer le sulcus.

- La pâte reste en place 1 à 2 minutes, puis est retirée avec un spray air-eau (rinçage abondant).

- Avantages : Technique rapide, non invasive, non traumatisante.

- Inconvénients :

- Moins efficace sur un parodonte épais.

- Contre-indiquée en cas de poches parodontales (le matériau peut fuser dans la poche et son élimination n’est pas garantie).

- Manque de contrôle sur la déflexion finale, pouvant entraîner des phénomènes inflammatoires.

- Exemples :

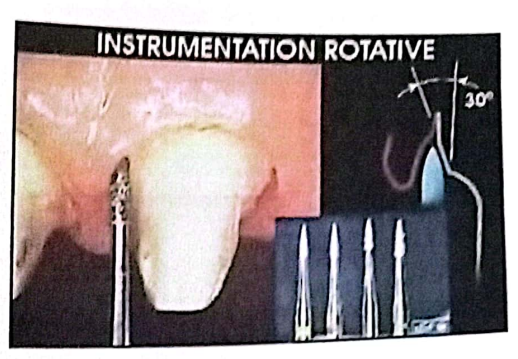

4. Éviction Tissulaire

- Description : Ouverture chirurgicale du sulcus sur un parodonte épais, sous anesthésie locale.

- Techniques :

- Électrochirurgie : Utilisation d’un bistouri électrique pour éliminer le versant interne de la paroi sulculaire, avec hémostase simultanée.

- Curetage Rotatif : Utilisation d’une fraise diamantée à sulcus de faible calibre pour une exérèse tissulaire de l’épithélium interne sulculaire, sans effraction de l’attache épithéliale.

- Risques : Lésions importantes avec retard de cicatrisation de l’épithélium sulculaire.

- Comparaison : Les techniques de déflexion (cordonnets, Expasyl®) sont moins traumatisantes que les techniques d’éviction (curetage, électrochirurgie, laser), bien que toutes soient potentiellement dangereuses pour l’attache épithéliale.

Techniques d’Empreintes Proprement Dites

1.2.A. Wash Technique ou Empreinte Rebasée

- Description : Prise d’empreinte en deux temps avec deux matériaux de même nature (silicones ou polyéthers) mais de viscosités différentes.

- Étapes :

- Empreinte Primaire :

- Réalisée avec un élastomère de haute viscosité et un porte-empreinte de série, les cordonnets déflecteurs étant en place.

- Aménagement de l’Empreinte :

- Après polymérisation, retrait de l’empreinte.

- Élimination des languettes interdentaires pour faciliter la réinsertion.

- Création d’évents vestibulaires et palatins pour l’écoulement de l’excès d’élastomère de basse viscosité.

- Empreinte Secondaire :

- Retrait du cordonnet déflecteur.

- Injection d’un élastomère de faible ou très faible viscosité dans le sulcus, sur les préparations dentaires et à la surface de l’empreinte primaire.

- Insertion et maintien sans pression jusqu’au durcissement.

- Empreinte Primaire :

- Avantages :

- Peu de risque de bulles.

- Réalisable à deux mains (sans assistante).

- Inconvénients :

- Technique compressive, contre-indiquée pour dents mobiles, préparations cavitaires ou fortes contre-dépouilles.

- Chronophage.

- Risque de mauvaise réinsertion.

- Risque de mauvaise coaptation des deux viscosités si l’empreinte primaire est mal réalisée.

1.2.B. Technique du Double Mélange

- Description : Prise d’empreinte en un seul temps avec deux matériaux de même nature mais de viscosités rapprochées, nécessitant une synchronisation entre le dentiste et l’assistante (empreinte à quatre mains).

- Étapes :

- Garnissage du porte-empreinte de série avec un élastomère de haute ou moyenne viscosité, sur lequel est déposé un élastomère de faible viscosité.

- Retrait du cordonnet déflecteur et assèchement du sulcus.

- Injection de l’élastomère de basse viscosité dans le sulcus et sur les préparations dentaires.

- Insertion et maintien du porte-empreinte jusqu’à la prise.

- Indications :

- Mobilité dentaire.

- Forte divergence.

- Préparations cavitaires.

- Fortes contre-dépouilles.

- Avantages :

- Technique rapide.

- Bonne coaptation des viscosités (polymérisation simultanée).

- Inconvénients :

- Technique peu compressive.

1.2.C. Technique Monophase

- Description : Prise d’empreinte en un seul temps avec un matériau « monophase » et un porte-empreinte de série.

- Avantages :

- Rapide et simple.

- Pas de risque de mauvaise coaptation.

- Inconvénients :

- Technique peu compressive.

- Indications :

- Limites juxta- ou supra-gingivales.

- Implantologie.

- Matériaux :

- Élastomères (silicones A, polyéthers) : Stabilité dimensionnelle suffisante pour un traitement différé.

- Alginates de classe A : Nécessitent une coulée immédiate et sont sujets à des déchirements.

Empreintes des Logements Canalaires

2.1. Technique Directe

- Description : Sculpture en bouche d’une maquette en résine calcinable (ex. Duralay®) aux dimensions exactes de la pièce prothétique, coulée ensuite au laboratoire.

- Méthode : Utilisation d’un tuteur et d’une résine calcinable, avec une forme de moignon obtenue par préformes ou sculptée à main levée.

- Avantage : Suppression d’étapes cliniques et laboratoire, réduisant les erreurs pour un ajustage parfait après coulée.

2.2. Technique Indirecte

- Description : Utilisation de la méthode du double mélange de silicones avec des tenons (tuteurs) normalisés ou non.

- Modalités :

- Systèmes Normalisés :

- Tenons métalliques de surcoulée, légèrement surdimensionnés par rapport au tenon calcinable.

- Injection du matériau autour de la partie émergente du tenon et sur la préparation, recouverte ensuite par le matériau du porte-empreinte.

- Tenon Anatomique :

- Injection de matériau de basse viscosité dans le logement (de l’apical vers le coronaire) avec une seringue à embout fin ou un bourre-pâte court.

- Recouvrement du cône de raccordement et de la préparation, suivi par le porte-empreinte.

- Option : Ajout d’un tuteur de faible diamètre enrobé de matériau pour rigidité et limiter les déformations ou déchirements.

- Systèmes Normalisés :

Empreinte Optique

- Principe : Mesure de la déformation d’un rayonnement lumineux :

- Projection d’un rayonnement incident de référence.

- Réflexion par la dent, mesurée par un capteur photosensible.

- Transformation en flux numérique, comparé au rayonnement incident pour générer des images 3D pour la CAO-FAO.

- Avantages :

- Temps rapide (15 secondes à 4 minutes).

- Précision élevée (15 à 30 μm).

- Inaltérable (pas de traitement physique).

- Archivage et partage faciles.

- Expérience agréable pour le patient.

- Risque de contamination réduit.

- Inconvénients :

- Nécessite toujours des techniques d’accès aux limites cervicales.

- Impossible pour les empreintes canalaires.

Contrôle de l’Empreinte

- Signes de qualité :

- Netteté de la limite cervicale.

- Pénétration intra-sulculaire complète.

- Matériau soutenu par le porte-empreinte.

- Bonne liaison du matériau au porte-empreinte.

- Bonne cohésion entre les matériaux.

- Homogénéité du mélange.

- Porte-empreinte non exposé en intrados.

- Absence de bulles ou de manque.

- Absence de déchirement ou déformation.

- Bonne précision des détails.

Conclusion

L’évolution des matériaux et techniques de prise d’empreinte souligne l’importance cruciale de cette étape pour la réussite des traitements prothétiques. Le large choix actuel permet au praticien de s’adapter aux diverses situations cliniques, en attendant que l’empreinte optique devienne universelle et accessible.

Bibliographie

- Descamp, François. Pratique de l’empreinte en prothèse fixée. CDP, 2012.

- Serre, Daniel et Pouysségur, Valérie. Matériaux à empreinte. EMC Odontologie, Elsevier Masson SAS, 1998, Vol. [23064-A-10].

- Bartala, M., Blanchard, J-P. et Soenen, A. Prothèse fixée. Guide clinique d’odontologie. Elsevier Masson SAS, 2011.

- Shillingbourg, Herbert T., et al. Bases fondamentales en prothèse fixée. 3ème édition, Quintessence Publishing/Édition CDP, 1998. ISBN 0-86715-201-X.

- Claire, Anne, Marie Guillou. Les techniques d’accès aux limites cervicales en prothèse fixée : conséquences tissulaires et cliniques. Thèse, Diplôme d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire, 2017.

- Auroy, Pascal, et al. L’empreinte en prothèse fixée : comprendre ses erreurs pour réussir. Stratégie prothétique, L’information dentaire, 2010, Vol. 10, 4.

- Guastalla, Olivier et Allard, Yves. La prise d’empreinte. Le fil dentaire, 2005, 6.

- Duret, F. et Pélissier, B. Différentes méthodes d’empreinte en CFAO dentaire. EMC Médecine Buccale, Elsevier Masson SAS, 2010, Vol. 28-740-R-10.

Les empreintes en prothèse conjointe

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Les empreintes en prothèse conjointe

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.