Les canines maxillaires et mandibulaires

Les canines maxillaires et mandibulaires

I. Introduction

Les canines sont au nombre de quatre, soit deux à l’arcade maxillaire et deux à l’arcade mandibulaire.

II. Chronologies de l’éruption

Leur éruption s’effectue entre 9 et 12 ans. La canine mandibulaire précède la canine maxillaire.

| Étape | Canine maxillaire | Canine mandibulaire |

|---|---|---|

| Début de la calcification | 4 à 6 mois | 4 à 6 mois |

| Fin de la calcification coronaire | 6 à 7 ans | 6 à 7 ans |

| Éruption | 11 à 12 ans | 9 à 11 ans |

| Fin de la calcification apicale | 13 à 16 ans | 12 à 14 ans |

III. Les dimensions des canines

| Dimension | Canine maxillaire | Canine mandibulaire |

|---|---|---|

| Hauteur totale | 27 mm | 26 mm |

| Hauteur coronaire | 10 mm | 11 mm |

| Diamètre mésio-distal | 7.5 mm | 7 mm |

| Diamètre vestibulo-lingual | 8 mm | 7.5 mm |

IV. Fonctions : La canine participe

- Section du bol alimentaire avec les incisives et, dans une mesure moindre, à l’écrasement avec les dents cuspidées.

- Sa situation et son implantation lui permettent de supporter des efforts importants au cours de la mastication.

- Les canines jouent également un rôle au cours de l’expression faciale (esthétique) et au cours de la phonation.

V. Caractères généraux propres à chaque unité dentaire

1. La canine supérieure

- Ce sont les dernières dents à apparaître sur l’arcade si l’on excepte les deux dernières molaires (la 2ème molaire et la 3ème molaire).

- Leur morphologie représente une transition entre incisives et prémolaires.

- Leur moitié mésiale ressemble à la moitié distale des incisives.

- Leur moitié distale est similaire à la moitié mésiale des prémolaires.

- Leur racine a une longueur supérieure à celle de toutes les autres dents.

1.1. La couronne

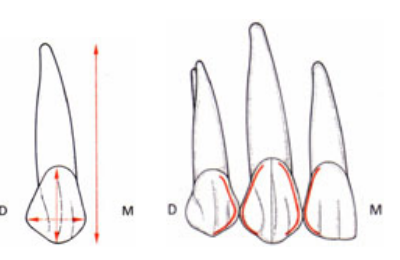

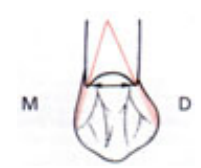

1.1.1. La face vestibulaire

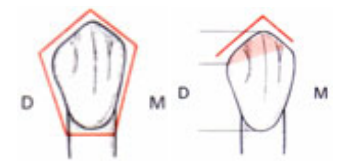

a. La silhouette :

- La couronne parait courte et massive, certains auteurs caractérisent leur forme générale par le terme « fer de lance ».

- Le contour général de cette dent est pentagonal.

- Le bord libre sous la forme d’un V très ouvert occupe au moins un tiers, souvent la moitié de la hauteur coronaire totale.

- La pointe cuspidienne est, en effet, sensiblement alignée sur l’axe médian corono-radiculaire de la dent. Après abrasion fonctionnelle, la pointe cuspidienne a tendance à se déplacer vers le contour distal. Cette évolution augmente la longueur du contour mésial et diminue celle du versant distal.

b. Le modelé :

- La ligne cervicale décrit un arc de cercle convexe en direction de la racine.

- Il y a 3 lobes sur la face vestibulaire, beaucoup plus marqués que sur les incisives, les sillons qui les séparent sont donc plus nets, ils ne sont par contre parallèles mais divergeant et légèrement courbes :

- Le lobe central est le plus important, il se termine en pointe.

- Le lobe distal est le moyen.

- Le lobe mésial est le plus petit.

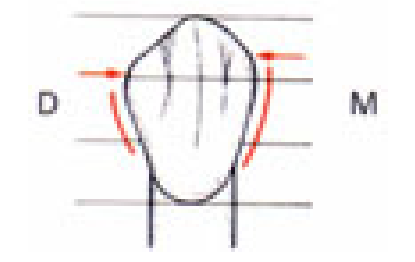

- Le maximum de convexité de la face vestibulaire se situe dans le tiers cervical.

- Le maximum de convexité du contour mésial (zone proximale de contact) se situe à la jonction du tiers incisif et du tiers médian.

- Le maximum de convexité du contour distal (zone proximale de contact) se situe dans le tiers médian.

1.1.2. La face palatine

- La couronne est plus étroite sur la face palatine que sur la face vestibulaire.

- Les contours coronaires sont superposables à ceux de la face vestibulaire.

- La crête marginale mésiale et la crête marginale distale sont convexes, tant dans le sens mésio-distal que dans le sens incisivo-cervical. Ceci est caractéristique de la canine maxillaire.

- Le cingulum est fortement convexe. Il est lisse et de forme ovoïde à grand axe incisivo-cervical. Il peut porter un ou deux tubercules. Il est parfois hypertrophié et s’apparente alors à une petite cuspide.

- Une élévation proéminente prend naissance à la partie incisive du cingulum et se dirige vers la pointe cuspidienne sous la forme d’une arête continue ou discontinue. C’est l’arête linguale.

- La fosse linguale est par conséquent double. On peut décrire une fosse mésio-linguale et une fosse disto-linguale.

- Des sillons nettement marqués délimitent crêtes marginales et fosse linguale. Ce sont des traits caractéristiques de la canine maxillaire.

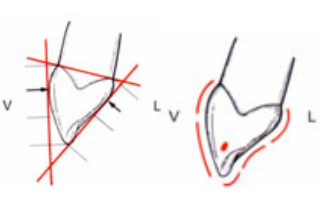

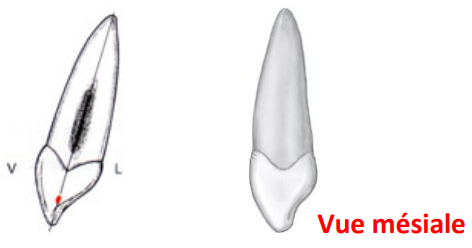

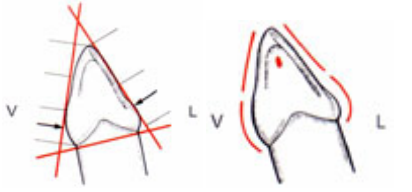

1.1.3. La face mésiale

Le caractère fondamental de la canine maxillaire observée par la face mésiale est l’épaisseur du tiers cervical coronaire et du tiers cervical radiculaire. C’est dans ce secteur que se situe le plus grand diamètre vestibulo-lingual.

- Le contour vestibulaire est convexe, et le contour palatin est de forme irrégulière.

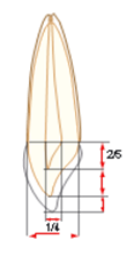

- Le cingulum occupe les deux cinquièmes de la hauteur coronaire.

- La ligne cervicale est concave en direction de la racine.

- L’ensemble de la surface mésiale est convexe.

- La crête marginale mésiale est proéminente.

- La zone proximale de contact est située à la jonction du tiers incisif et du tiers médian.

1.1.4. La face distale

Toutefois, la vue distale se différencie par rapport à la face mésiale par :

- Une surface moins étendue, mais plus convexe ;

- Une ligne cervicale dont la flèche est plus courte ;

- Un contour lingual de la crête marginale distale plus accentué et plus irrégulier ;

- Une zone proximale de contact située dans le tiers médian et de forme plutôt circulaire.

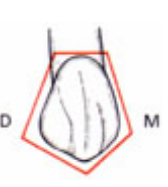

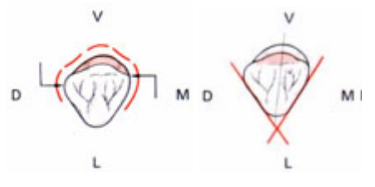

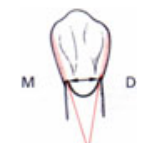

1.1.5. La face incisive

La canine est habituellement convexe dans l’ensemble de son contour.

- La couronne est asymétrique, la portion coronaire distale est plus large que la portion coronaire mésiale. La moitié mésiale est plutôt arrondie dans son contour vestibulaire tandis que la moitié distale est plutôt plane, quelquefois concave.

- Le contour mésial est à peine convexe. Il est large dans le sens vestibulo-lingual.

- Le contour distal est fortement convexe. Il est étroit dans le sens vestibulo-lingual.

- Les contours proximaux convergent vers le contour lingual.

- Trois lobes distincts apparaissent sur la face vestibulaire.

- L’arête linguale et les deux fosses linguales sont nettement visibles à l’observation par cette face.

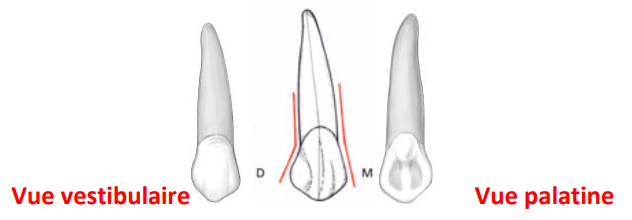

1.2. La racine

a. La face vestibulaire

- Elle est la plus longue de toutes les racines et étroite.

- Son extrémité est arrondie.

- Sa section est ovalaire comme pour les incisives.

- Les contours proximaux convergent l’un vers l’autre de manière progressive, puis s’inclinent distalement.

- Quelquefois, le tiers apical présente une forte inclinaison distale, plus rarement mésiale.

- Les faces proximales sont plus plates et plus larges et souvent parcourues par un sillon léger plus marqué au centre qu’aux extrémités.

- La surface radiculaire est lisse et convexe.

b. La face palatine

- La racine est plus étroite qu’observée par la face vestibulaire.

- Les parois proximales radiculaires sont donc visibles sous cet aspect.

c. La face mésiale

- Elle est large dans le sens vestibulo-lingual.

- Sur la moitié de sa hauteur, quelquefois sur les deux tiers, le contour vestibulaire et le contour lingual sont parallèles, ils convergent ensuite vers un apex plus ou moins arrondi.

- Une concavité longitudinale s’inscrit sur la surface radiculaire.

d. La face distale

Le contour général corono-radiculaire distale des canines est superposable à celui de la vue mésiale.

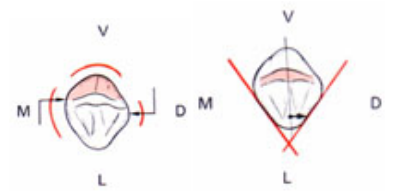

1.3. La cavité pulpaire

Dans le sens vestibulo-lingual :

- La chambre pulpaire :

- Elle est pointue en direction du bord libre et s’élargit dans la région cervicale.

- Le contour vestibulaire et le contour lingual sont convexes. Ils donnent un aspect de « lentille biconvexe ».

- Quelquefois, sur le contour lingual, une convexité plus importante se situe en regard du cingulum.

- Canal radiculaire :

- Il est large sur la moitié de la hauteur radiculaire.

- Il va ensuite en se rétrécissant jusqu’au foramen apical.

Dans le sens mésio-distal :

- La chambre pulpaire :

- Elle ne présente qu’une seule corne pulpaire. Celle-ci s’oriente en direction de la pointe cuspidienne.

- Le contour caméral va en diminuant de diamètre depuis la partie incisive jusqu’à la partie cervicale.

- Canal radiculaire :

- Il reste à peu près de diamètre constant sur les deux tiers de la hauteur radiculaire. Il va ensuite en se rétrécissant dans le tiers apical.

2. La canine inférieure

Leurs caractères morphologiques les rapprochent davantage des incisives mandibulaires.

2.1. La couronne

2.1.1. La face vestibulaire

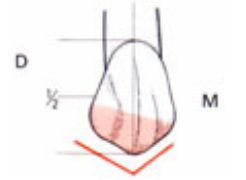

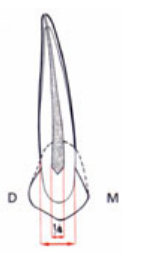

a. La silhouette :

- Elle est caractérisée par son allongement dans le sens incisivo-cervical.

- Le contour général s’inscrit dans un pentagone.

- La pointe cuspidienne est nettement moins proéminente que sur la canine maxillaire. Elle est sensiblement alignée sur l’axe médian corono-radiculaire, mais après usure fonctionnelle, elle sera déplacée mésialement.

- Le bord libre s’inscrit dans le cinquième ou le quart de la hauteur coronaire totale.

- Les contours proximaux sont à peine convergents vers la région cervicale, le versant distal est plus long et plus incliné que le versant mésial et le contour mésial est rectiligne depuis la zone proximale de contact jusqu’au point cervical mésial. Il se trouve en continuité avec le contour radiculaire mésial.

- Le contour distal est fortement convexe et surplombe le contour radiculaire.

- Le maximum de convexité du contour mésial se situe très près du bord libre : la zone mésiale de contact se trouve donc dans le tiers incisif.

b. Le modelé :

- La surface vestibulaire offre un relief plus estompé que celui de la canine maxillaire.

- Il existe cependant trois lobes séparés par deux dépressions.

- Le maximum de convexité est situé dans le tiers cervical.

2.1.2. La face linguale

On retrouve ici le contour général observé par la face vestibulaire.

- Toutes les structures existantes de la face linguale de la canine maxillaire se retrouvent sur la face linguale de la canine mandibulaire : crête marginale mésiale et distale, cingulum, arête linguale, fosse mésio-linguale et disto-linguale, mais les reliefs de ces structures sont estompés.

- Les sillons et les puits sont inexistants.

- La ligne cervicale est plus convexe et moins régulière que sur la face vestibulaire, son maximum de courbure est déporté vers le contour distal.

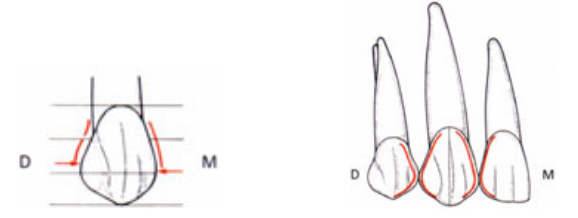

2.1.3. La face mésiale

La silhouette :

- Elle s’inscrit dans un triangle à base cervicale et à pointe incisive.

- Le contour vestibulaire est convexe avec une majoration dans le tiers cervical.

- Le contour lingual est similaire à celui de la canine maxillaire. Il s’en différencie par un cingulum peu proéminent.

- Le contour du bord libre est plus court et plus acéré que celui de la canine maxillaire.

- La ligne cervicale est convexe en direction du bord libre.

Le modelé :

- La surface mésiale est, dans son ensemble, convexe avec une zone plane immédiatement au-dessus de la ligne cervicale.

- À la différence de la canine maxillaire, la crête marginale mésiale s’estompe dans la surface mésiale.

- La zone proximale de contact est située à proximité du bord libre, dans le tiers incisif, à peu près à égale distance du contour vestibulaire et du contour lingual. Elle est ovoïde à grand axe incisivo-cervical.

2.1.4. La face distale

Le contour général est superposable à celui de la vue mésiale.

- La zone proximale de contact est située à la jonction du tiers incisif et du tiers médian, elle représente une surface à contour presque circulaire.

2.1.5. La face incisive

- La majeure partie de la face vestibulaire est visible à l’observation par le bord libre.

- La zone proximale mésiale est plus vestibulaire que la zone proximale distale.

- Les parois proximales convergent vers la face linguale.

- Le cingulum est légèrement distalé.

- Les reliefs sont moins différenciés que sur la canine maxillaire, tant pour ce qui concerne la face vestibulaire que pour ce qui concerne la face linguale.

2.2. La racine

2.2.1. La face vestibulaire

- Elle est étroite dans le sens mésio-distal.

- Elle est conique et se termine par un apex plus ou moins pointu.

- Le tiers apical est souvent plus fin que sur la canine maxillaire.

- Elle présente une légère inclinaison distale.

- L’orientation de la couronne sur la racine est caractéristique de cette dent : la couronne apparaît comme luxée distalement par rapport à l’axe radiculaire de la dent.

2.2.2. La face linguale

- La racine est plus étroite qu’observée par la face vestibulaire.

- Les parois proximales radiculaires sont donc visibles sous cet aspect.

2.2.3. Les faces proximales

- L’ensemble de la surface radiculaire est plutôt plane, quelquefois concave.

- Une dépression longitudinale parcourt sa surface selon l’axe corono-radiculaire.

- Le contour général de la face distale est superposable à celui de la face mésiale.

2.3. La cavité pulpaire

Dans le sens vestibulo-lingual :

- La cavité est volumineuse dans le sens vestibulo-lingual. Elle va en se rétrécissant jusqu’à la région apicale.

Dans le sens mésio-distal :

- La cavité est étroite et similaire à celle de la canine maxillaire.

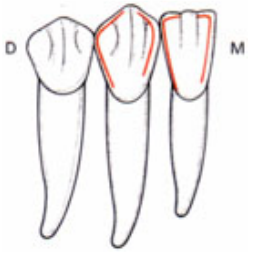

3. Situation en bouche

- Les canines se situent immédiatement en arrière de l’incisive latérale et en avant de la première prémolaire à la jonction de la courbe antérieure et de la portion postérieure de l’arcade. Elles occupent dans le plan occlusal une position angulaire.

- Elles constituent à cet égard les clés de voûte des arcades dentaires.

- Elles constituent, avec les incisives, le groupe antérieur ou groupe incisivo-canin.

- Dans le sens vestibulo-lingual, la face vestibulaire est à peu près verticale ; par contre, la racine est fortement inclinée du côté palatin.

- Dans le sens mésio-distal, l’ensemble de la dent, racine et couronne, est incliné légèrement du côté distal.

VI. Les caractères différentiels d’une canine inférieure par rapport à une canine supérieure

- Les canines inférieures apparaissent dans la cavité buccale avant les canines maxillaires.

- La canine inférieure est nettement plus étroite que la canine supérieure qui est plus grande.

1. La couronne

Face vestibulaire :

- La pointe cuspidienne sur la canine mandibulaire est nettement moins proéminente que sur la canine maxillaire où elle est déportée du côté mésial d’une façon plus nette.

- La canine maxillaire est plus élancée, moins globuleuse d’aspect, plus haute et moins large que la canine mandibulaire.

Face linguale :

- Toutes les structures existantes de la face linguale de la canine maxillaire se retrouvent sur la face linguale de la canine mandibulaire, mais les reliefs de ces structures sont estompés.

- Les sillons et les puits sont inexistants sur les canines mandibulaires et présents sur les canines maxillaires.

Surface mésiale :

- Concernant la canine mandibulaire, le tiers cervical est plus étroit que sur la canine maxillaire.

- Le cingulum de la canine mandibulaire est moins proéminent que sur la canine maxillaire.

- Le contour du bord libre est plus court et plus acéré sur la canine mandibulaire que celui de la canine maxillaire.

- À la différence de la canine maxillaire, la crête marginale mésiale s’estompe dans la surface mésiale.

2. La racine

- Le tiers apical de la racine mandibulaire est souvent plus fin sur la canine maxillaire que sur la canine mandibulaire. Elle est plus courte, un peu plus plate dans le sens mésio-distal mais toujours…

3. La chambre pulpaire

- Elle est moins vaste que celle de la canine supérieure.

Les canines maxillaires et mandibulaires

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Leave a Reply