Les articulateurs Dentaire

Introduction :

Depuis longtemps plusieurs chercheurs ont essayé de comprendre et de reproduire la cinématique mandibulaire. Au fil des années ils ont mis aux points différents types de simulateurs de mouvements mandibulaires ; Ceux-ci sont plus ou moins paramétrables, offrant ainsi des capacités variées de reproduction des mouvements.

Ces appareils longtemps considérés comme un instrument difficile à manipuler, devient maintenant d’une utilisation plus courante.

- Articulateurs

1-Définitions : Selon :

LEJOYEUX : « Un articulateur est instrument de diagnostic et de traitement destiné à transférer et à analyser au laboratoire, les relations statiques et dynamiques entre la mandibule et le maxillaire ».

Orthlieb JD : « Dispositif mécanique mettant en relation les modèles maxillaire et mandibulaire d’un sujet et simulant les relations occlusales dans différentes positions mandibulaires ».

Donc : Un articulateur est un appareillage mécanique permettant de simuler la cinématique mandibulaire du patient. 2-Rôles et Intérêts des articulateurs

Selon Schittly. J « Il a pour rôle principal de permettre la conception et la réalisation, soit au cabinet dentaire soit au laboratoire de prothèse de tout ou partie des actes, dans tout domaine de l’occlusion sans imposer la présence permanente du patient ».

Même s’il n’est pas la réplique de l’être humain, l’articulateur :

- Permet une vision postérieure des arcades dentaires par absences d’organes périphériques, ce qui n’est pas le cas chez le patient.

- Il est manipulable à souhait en ouverture, fermeture et latéralité mandibulaire qu’il reproduit inlassablement, sans la fatigue musculaire qui apparait inévitablement au bout d’un certain temps chez le patient.

- Il permet de différer l’étude et la compréhension des cas cliniques

- La majorité des travaux prothétiques sont irréalisables directement en bouche, l’articulateur est une mécanique idéale de transfert, véritable courroie de transmission entre le cabinet dentaire et le laboratoire de prothèse.

En un mot, l’efficacité qui en découle, suffirait à universaliser l’usage permanent de cet instrument.

- Pourquoi utiliser un articulateur ?

L’articulateur est un outil de diagnostic et de traitement très précieux entre les mains du prosthodontiste occlusoconscient et du prothésiste qualifié.

- Dans le cadre diagnostic.

La première phase d’une démarche prothétique est la phase diagnostique, cette étape consiste à examiner cliniquement l’occlusion, à observer les moulages du patient montés sur articulateur et à réaliser l’analyse occlusale.

L’analyse occlusale permet d’évaluer les fonctions de calage, de centrage pour identifier un éventuel décalage transversal et la dimension verticale d’occlusion. Les guidages peuvent être vérifiés en simulant les mouvements de propulsion et diduction. La hauteur prothétique disponible, les courbes occlusales et les classes dentaires sont aussi contrôlées, fournissant ainsi une aide à l’établissement du plan de traitement.

- Dans le cadre thérapeutique

L’usage de l’articulateur est rendu indispensable dans la phase thérapeutique car il facilite l’accès aux travaux par élimination du masque tégumentaire, de la salive, de l’action du système de l’usage de matériel incompatible avec le milieu buccal.

- Au stade de la réalisation des prothèses, l’articulateur est utilisé en clinique, lors et à l’issue des divers enregistrements, et au laboratoire pour la réalisation des différentes pièces prothétiques fixées et amovibles dans des conditions proche de la denture naturelle.

- Mettre en évidence de toutes les dysharmonies occlusales entre les arcades dentaires naturelles et les corriger par équilibration.

- Réaliser un traitement orthodontique

3-Quelques notions de mécanique occlusale

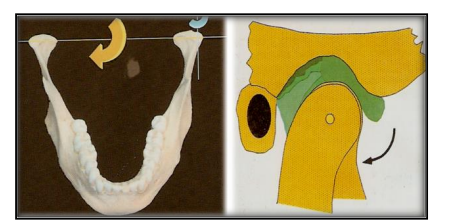

- L’axe charnière

L’axe charnière représente une ligne imaginaire unissant le centre de rotation de chaque condyle dans sa position la plus médiane, la plus haute, la plus centrée dans la cavité glénoïde.

- Plan axio-orbitaire :

Le plan axio-orbitaire (PAO) est le plan horizontal de référence en occlusodontologie pour les valeurs angulaires dentaires et condyliennes. Il peut être mis en évidence lors de l’examen clinique. Il passe par les points condyliens (axe de rotation bicondylien ou axe charnière) identifiables par leurs émergences cutanées et le point infra-orbitaire (gauche par convention).

- Les Déterminants de l’occlusion

- Les déterminants antérieurs

✠ L’angle de la pente incisive (Pi)) :

C’est l’angle formé, dans le plan sagittal, par le plan de référence ou plan axio-orbitaire avec la sécante joignant le point de contact en intercuspidation maximale de l’incisive maxillaire avec son antagoniste et leur point de contact en bout à bout.

- Déterminants postérieurs

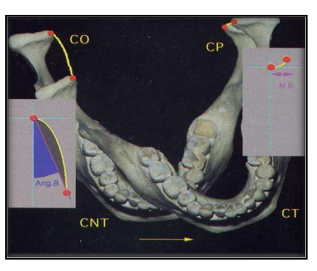

✠ L’angle de Pente condylienne :

La pente condylienne c’est le trajet parcouru par le condyle mandibulaire le long du condyle temporal lors d’un mouvement de propulsion, celui-ci est guidé par le glissement des bords

incisifs des dents inférieures sur les surface palatines des incisives supérieures, il aboutit au bout à bout incisif tandis qu’il se produit une désocclusion molaire.

L’angle de la pente condylienne l’angle formé par la sécante du trajet de propulsion et le plan de référence axio orbitaire

.Selon le COLLEGE NATIONAL D’OCCLUSODONTOLOGIE, 2001. « La pente

condylienne correspond à l’angle formé par le plan horizontal de référence axio orbitaire avec la projection dans un plan sagittal, du trajet condylien lors de la propulsion ou de la diduction ».

✠ L’angle de Bennett :

C’est l’angle formé pendant la diduction par la sécante au trajet du condyle non travaillant par rapport au plan sagittal médian.

4-Classification des articulateurs

Les articulateurs peuvent être classés de plusieurs façons. La classification proposée est celle de LEJOYEUX

- Occluseurs ce sont des appareils qui ne permettent que des mouvements d’ouverture et de fermeture comme une simple charnière.

- Articulateurs non adaptables (ANA) Egalement dénommés

«ajustés»«préprogrammés »ou «préréglés» : Ils permettent des mouvements horizontaux (latéralité, propulsion) et verticaux (ouverture, fermeture) mais ne permettent pas d’orienter les trajectoires condyliennes.

- Articulateurs semi adaptables (ASA) En plus des mouvements verticaux et horizontaux, ils permettent l’orientation correcte des modèles par rapport à l’axe charnière grâce aux arcs faciaux et la reproduction moyenne des trajectoires condyliennes .Les articulateurs semi-adaptables se divisent :

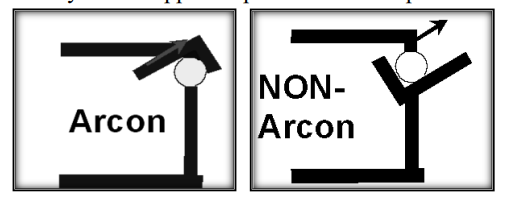

✠ Selon leur conception :

- Articulateur semi-adaptable type Arcon : boule condylienne supportée par la branche inférieure.

- Articulateur semi-adaptable type Non Arcon : boule condylienne supportée par la branche supérieure.

✠ selon leur potentiel de précision de la simulation :

- Articulateur semi-adaptable de 1ère génération:

- Réglage possible de la pente condylienne et de l’angle de Bennett.

- Reproduction des positions de départ et d’arrivée des déplacements condyliens sans trajet intermédiaire.

- Trajets condyliens rectilignes.

- Exp: Dentatus*, Hanau*, Quick Perfect*…

- Articulateur semi-adaptable de 2ème génération :

- Réglage possible de la pente condylienne et de l’angle de Bennett.

- Les trajets condyliens : curvilignes.

- Exp: Quick Master*, SAM II, Panadent…

D- Articulateurs entièrement adaptables (AEA)

- Réglage de la distance inter-condylienne : possible.

- Reproduction de la courbure réelle des trajectoires condyliennes.

- Réglage des déplacements orbitant et pivotant : larges possibilités. EXP: DENAR, ARTEX TR

- L’arc facial

- Définition

- Définition

C’est un artifice démontable qui fait partie intégrante de l’articulateur en forme d’arc qui sert à enregistrer la positon du maxillaire supérieur par rapport aux articulations temporo-mandibulaires (ATM) ou plus précisément à l’axe charnière du patient, et à la transférer sur l’articulateur.

Un montage sans cet instrument rend aléatoire la situation du modèle maxillaire et peut entrainer des erreurs dans la reproduction de la cinématique mandibulaire du patient, avec des conséquences sur l’occlusion prothétique.

- Description et Classification des arcs faciaux :

Il existe plusieurs sortes d’arcs faciaux et à chacun ses particularités, néanmoins ils comportent tous des éléments communs :

- L’arc facial.

- Une fourchette.

- Un repère (sous orbitaire ou nasiaque).

- Des repères postérieurs de

l’axe charnière qui s’adaptent à l’articulateur.

Cependant les arcs faciaux peuvent être classés en :

- Arc facial arbitraire

Permet la localisation arbitraire du plan de référence grâce aux embouts auriculaires et au point d’appui nasal, la fourchette permet l’enregistrement de

l’anatomie occlusale.

On distingue deux types d’Arcs faciaux arbitraire :

De type à réglettes: Ce type d’arcs utilise des repères cutanés arbitraires au niveau de la région temporo-mandibulaire, ces points sont localisés par des mesures à partir de certains repères anatomiques. Ces arcs utilisent des réglettes.

Exemple : arc facial HANAU qui utilise le point sous orbitaire comme repère anatomique.

De type à ogive auriculaire :

Ce type d’arc utilise le conduit auditif externe comme point de référence postérieur. Le conduit auditif externe est supposé avoir une distance fixe de l’axe charnière .à la place des réglettes, ces arcs faciaux portent à l’extrémité de chaque bras une ogive auriculaire qui s’adapte sur des ergots situés sur l’articulateur.

Exemple: arc facial QUICK-MASTER qui utilise l’appui nasal comme repère anatomique.

- Arcs faciaux cinématiques (avec des repères cinématiques):

L’arc facial cinématique est utilisé pour localiser et transférer l’axe charnière réel. La localisation cinématique de l’axe charnière permet de déterminer de manière précise la position exacte du mouvement de rotation pure de la mandibule, puis d’en situer sa position par rapport au massif facial.

C’est un instrument complexe utilisant des stylets fixés sur la mandibule. Il s’utilise uniquement avec des articulateurs autorisant le transfert de l’axe charnière cinématique (HANAU H2X).

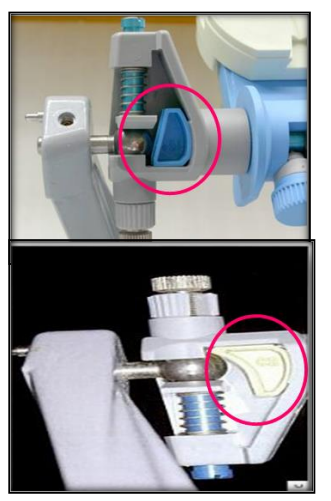

- Description d’un articulateur semi adaptable (ASA) (Quick Master)

Le quick master de la firme Fag est un articulateur semi- adaptable de type Arcon, se compose de deux branches : supérieure et inférieure. Ces deux branches supportant des galettes de montages, reliées entre elles par une tige incisive qui détermine la hauteur de leur rapport en entrant en contact avec la table lui correspondant. Ces deux branches sont mobiles l’une contre l’autre et permettent des mouvements de propulsion et de latéralité se rapprochant d’une certaine réalité de la cinématique mandibulaire.

Ses boîtiers condyliens ne comportent pas d’ailes de Bennett réglables, mais interchangeables.

Quand celles-ci sont rectilignes

il sera utilisé comme articulateurs semi adaptable de première génération ; et quand elles sont

curvilignes ; il sera alors utilisé comme un articulateur de seconde génération.

- L’utilisation pratique des articulateurs semi-adaptables

- Montage du modèle maxillaire

Quel que soit l’articulateur choisi, il faut commencer par transférer le modèle supérieur sur la branche supérieure de l’articulateur et Afin de respecter les avantages anatomiques qu’offre l’articulateur, le modèle maxillaire doit être situé par rapport au plan de référence axio-orbitaire. Deux solutions sont possibles :

- soit à l’aide d’une table de montage où le modèle est transféré selon des valeurs moyennes

- soit à l’aide d’un arc facial où le modèle maxillaire est transféré après enregistrement fidèle de sa position par rapport au crâne.

- Table de montage

La plupart des articulateurs semi-adaptables sont livrés avec une table de montage, dite « table de transfert », orientée parallèlement au plan de Camper et inclinée de 10° par rapport au plan de référence « axio-orbitaire ». Sa surface comporte des repères permettant le centrage transversal du modèle et sa mise en place dans le sens antéropostérieur par rapport aux mécanismes articulaires.

- Préparation de l’articulateur :

On verrouille les boîtiers condyliens, pour obtenir qu’un mouvement d’ouverture-fermeture de l’instrument. Ensuite galette de montage est fixée à la branche supérieure de l’articulateur, La table de transfert sera vissée à la branche inférieure. La tige incisive sera régler au 0°, ce qui fera que les deux branches de l’articulateur soient parallèles entre elles quand la tige est en contact avec le plateau incisif.

- Transfert du modèle :

La maquette d’occlusion qui porte le modèle sur la table doit être correctement centrée. Le centre incisif du bourrelet doit

communiquer avec le repère cruciforme médian de la table. La vérification de la symétrie latérale est faite à l’aide des lignes antéro-postérieures.

En referment l’articulateur, le contrôle de l’espace disponible entre la branche supérieure de l’articulateur et le socle du modèle sera établit. Cet espace est remplit au plâtre. Ce dernier doit

être d’une prise rapide, de consistance fluide, une fois préparé il est ensuite mit sur la plaquette de montage ainsi que sur le socle du modèle. L’articulateur est refermé prudemment, jusqu’au contact de la tige incisive avec le plateau. Les excès de plâtres sont ensuite éliminés.

Nb : Chez le sujet denté, la table de montage est déconseillée car elle n’assure pas la stabilité nécessaire au modèle en plâtre lors du montage. L’arc facial est donc l’instrument de choix.

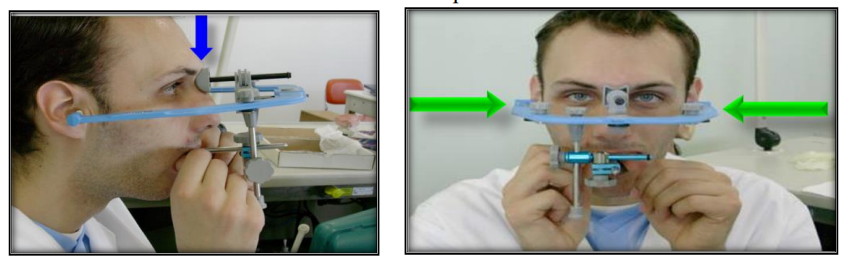

- Utilisation d’un arc facial

L’arc facial utilise des repères anatomiques antérieurs et postérieurs pour l’enregistrement de la position du maxillaire par rapport à l’axe charnière et au plan de référence qui est généralement le plan axio-orbitaire. Les points de référence de ce plan sont :

- en avant, son orientation est réglée grâce à un appui réglable fixé sur le nasion.

- en arrière, le conduit auditif externe, grâce à des embouts intra auriculaires. L’arc est ainsi stabilisé sur les structures anatomiques.

Mise en place de l’arc facial :

- Ramollir une plaque de cire dans l’eau chaude et l’adapter sur la fourchette d’occlusion en une épaisseur uniforme. (Fig. 01)

- Placer la fourchette contre les dents maxillaires en faisant coïncider la direction de la tige avec celle du plan sagittal médian de la tête du patient. (Fig. 02,03)

- Maintenir la fourchette et faire mordre le patient doucement.

- refroidir la cire et supprimer les excès de matériaux.

Après contrôle de la bonne qualité des indentations (Fig. 04), la fourchette est replacée sur l’arcade par le patient(Le patient est invité à introduire lui-même cet ensemble en bouche, et à le maintenir plaqué contre le palais avec les deux pouces. Puis il est sorti de la bouche et placé à portée de main.)

- Les bras latéraux de l’arc facial sont ouverts et basculés en regard des oreilles.

- Le patient est invité à introduire et à maintenir les ogives auriculaires dans ses conduits auditifs (Fig. 05)

- Les vis latérales de l’arc facial sont serrées

- La butée nasiaque est mise en place et bloquée. (Fig. 06)

- L’arc est ainsi maintenu dans un plan parallèle au plan axio-orbitaire (Fig. 06)

- La fourchette est introduite en bouche par le patient et plaquée contre l’arcade avec les pouces comme appris précédemment.

- Le système d’assemblage de l’arc facial est engagé dans le manche de la fourchette

(Fig. 07)

- Les différents boutons de blocage sont activés afin de fixer la fourchette occlusale à l’arc facial (Fig. 07)

- Les vis des bras latéraux sont ensuite desserrées afin de faciliter le démontage de l’arc facial et son transfert sur l’articulateur.

- L’arc facial est transféré sur l’articulateur en faisant correspondre la partie femelle des embouts auriculaires avec leur axe disposé derrière celui de l’articulateur (Fig. 08)

- L’arc facial est ensuite bloqué et posé sur la table. Le modèle de l’arcade maxillaire est positionné dans les indentations. (Fig. 09)

- La branche supérieure de l’articulateur munie de sa plaque de montage est rabattue jusqu’à son contact sur la barre transversale de l’arc facial afin d’apprécier la quantité de plâtre nécessaire au montage (Fig. 10)

- le plâtre (Snow-white de la firme Kerr), est déposé à la fois sur la plaque de montage et sur le modèle en plâtre. (Fig. 10)

- Dès que le plâtre est dur, l’arc facial est démonté. Le modèle de l’arcade maxillaire est alors monté sur la branche supérieure de l’articulateur (Fig. 11)

Fig. 01 Fig. 02 Fig. 03

Fig. 04 Fig. 05 Fig. 06

Fig. 07 Fig. 08

Fig. 10 Fig. 11

- Montage du modèle mandibulaire

Le rapport des arcades dentaires entre elles peut être réalisé selon le cas clinique à régler, soit en position de relation centrée, soit en intercuspidation maximale :

- Une position donnée par les dents: l’occlusion d’intercuspidie maximale (OIM)

Ce choix du montage des moulages en OIM ne peut être effectué que si le patient répond aux critères d’une OIM stable assurant centrage, calage, guidage de la mandibule.

- Une position donnée par les ATM : la relation centrée (RC).

Réalisée en l’absence de tout contact entre les dents antagonistes et dans les cas d’édentement total.

- Enregistrement de la relation centrée

Chez le patient denté, elle s’enregistre sur de la cire, ramollie à l’eau chaude, placée entre les arcades dentaires.

Chez le patient édenté partiellement, elle s’enregistre, soit comme précédemment si la configuration des zones édentées le permet, soit en solidarisant les bases d’occlusion entre elles.

- Régler en bouche les maquettes d’occlusion supérieure et inférieure à la bonne dimension verticale d’occlusion (DVO).

- On guide la mandibule en RC et l’on fait mordre légèrement.

- Retirer de la cavité buccale délicatement et refroidir pour éviter toute déformation

Apres avoir pris l’occlusion on peut procéder au montage du modèle inferieur sur l’articulateur.

- Montage en relation centrée

- La feuille de cire indentée ou les deux maquettes d’occlusion solidarisées sont déposées sur le modèle de l’arcade dentaire maxillaire monté sur la branche supérieure de l’articulateur (Fig. 12).

- Le modèle mandibulaire en plâtre est positionné dans les indentations (Fig. 13.)

- La branche inférieure de l’articulateur est rabattue jusqu’à son contact sur la table incisive. Ceci permet d’apprécier la quantité de plâtre nécessaire au montage. (Fig. 13).

- Préparer le plâtre de consistance crémeuse on met le plâtre sur le dos du modèle inférieur et sur la plaque de montage inférieure ; fermer l’articulateur ; enlever les excès de plâtre ; après durcissement de ce dernier ; l’articulateur est remis à l’endroit (Fig. 14).

- La cire d’enregistrement de la RC est enlevée ; à ce moment les modèles supérieure et inférieure doivent être en contact parfait (Fig. 15).

Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15

- Programmation de l’articulateur

Il est indispensable de savoir manipuler convenablement l’articulateur pour en tirer le meilleur profit. La programmation de l’articulateur vise à caractériser les mouvements réalisés par la mandibule pour pouvoir les simuler sur l’articulateur

- Programmation en valeurs arbitraires les valeurs arbitraires des déterminants postérieures sont en fonction de l’âge du patient, donc nous devons connaitre l’âge de notre patient

| Pentes condyliennes | Angle de Bennett | |

| -25 ans | 40° à 50° | 10° |

| 25 à 60 ans | 30° à 40° | 15° |

| + 60 ans | 20° à 30° | 20° |

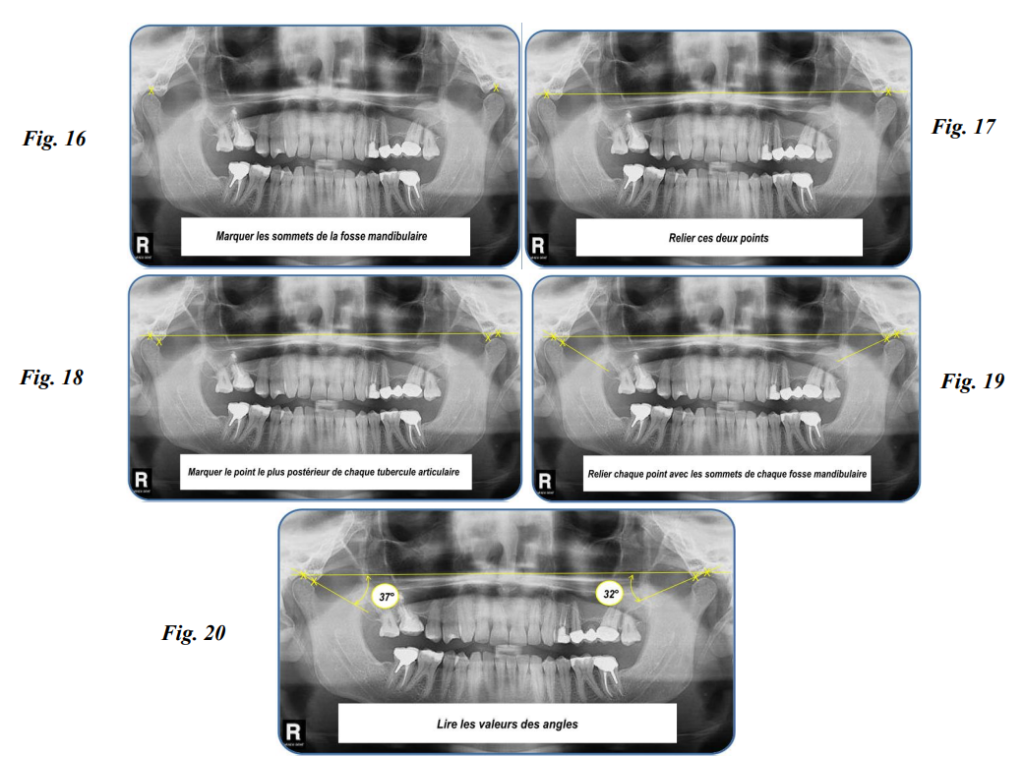

- Programmation en valeurs radiographiques selon « P. DUPAS » sur la radio panoramique du patient

- marquer les sommets de la fosse mandibulaire (Fig. 16).

- relier ces deux points (Fig. 17).

- marquer le point le plus postérieur de chaque tubercule articulaire (Fig. 18).

- relier chaque point avec les sommets de chaque fosse mandibulaire (Fig. 19).

- lire les valeurs des angles à droite et a gauche qui correspond à la valeur de la pente condylienne (Fig. 20).

🡺 Puis calculer la valeur des angles de Bennett soit par

🡺 Selon La formule de Hanau

Angle de Bennett = (pente condylienne /8) + 12°

🡺 MODIFICATION DE LUNDEEN

Angle de Bennett = (pente condylienne /10) + µ

- µ=5° si patent jeune

- µ=10° si patient adulte

- µ=15° si patient senior

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 18 Fig. 19

- Quand le guidage incisif doit être reconstruit, il est habituel de majorer la valeur de l’angle de la pente condylienne de 10° pour obtenir celle de la pente de la table incisive, c’est-à-dire

Pente incisive (Pi) = pente condylienne (PC) + 10°.

Conclusion

« L’articulateur représente pour le praticien une véritable mécanique analogique du patient qu’il faut savoir manipuler convenablement pour en tirer tout le profit »

Pierre-hubert Dupas

Bibliographie

- PIERRE-HUBERT DUPAS. Les articulateurs semi-adaptables. Comment ? Pourquoi ? Quand ? Paris : édition CDP, 1995.

- PIERRE-HUBERT DUPAS, BRUNO PICART. Comprendre l’articulateur au cabinet dentaire et au laboratoire de prothèse. Paris : édition CDP, 2001.

- PIERRE-HUBERT DUPAS L’articulateur au quotidien ; son utilisation simplifiée

/ Edition CDP, 2012

- Jean Daniel Orthlieb, Daniel Brocard, Jean Schittly, Armelle Manière-Ezvan,

l’occlusodontie pratique, édition CPD 2000

Les articulateurs Dentaire

Voici une sélection de livres:

Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

Endodontie, prothese et parodontologie

La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

Les articulateurs Dentaire

Dr J Dupont, chirurgien-dentiste spécialisé en implantologie, titulaire d’un DU de l’Université de Paris, offre des soins implantaires personnalisés avec expertise et technologies modernes.