Les analyses céphalométriques dans les trois plans de l’espace

Les analyses céphalométriques dans les trois plans de l’espace

- Introduction

Les différentes structures calquées vont permettre l’élaboration d’un certain nombre d’analyse céphalométriques (linéaire-angulaire-positionnelle).

L’utilisation d’une seule analyse peut s’avérer insuffisante, il est nécessaire d’utiliser plusieurs à la fois pour avoir le maximum de renseignements.

Les analyses céphalométriques permettent de localiser les malformations dento-faciales d’un sujet, de déterminer avec précision leur siège, leur nature et leur gravité d’où la possibilité d’établir un diagnostic complet, un plan de traitement approprié et un pronostic précis.

- Les analyses céphalométriques du sens sagittal :

- Analyse de l’angle facial (analyse de Downs)

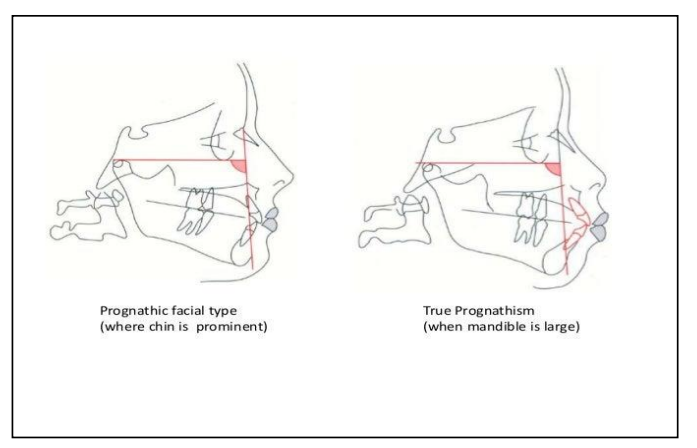

Permet l’étude du type de squelette facial et permet de noter le degré de protrusion ou de retrusion du menton par rapport au massif facial.

Angle interne formé par le plan de FRANCFORT et le plan facial (Na-Pog).

Sa valeur moyenne est de 90°s plus ou moins 3°, on parle de “normoposition” du menton par rapport au profil osseux.

- Si la valeur est supérieure, on parle de “protrusion du menton”

- par contre si la valeur est inférieure, on parle de “rétrusion du menton”.

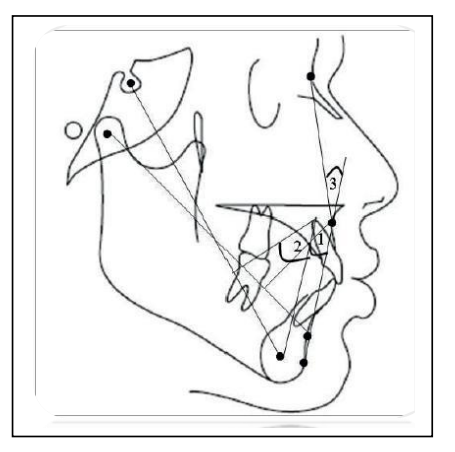

- Angle de convexité (analyse de Downs) (3)

Cet angle permet l’étude de degré de protrusion de la partie maxillaire de la face par rapport à l’ensemble du profil. (profil squelettique)

C’est un angle formé par l’intersection des lignes Na-Points A et point A-Pog ,la ligne A-Pog est prolongée vers le haut au- delà du point A de DOWNS.

Sa valeur est de 6° plus ou moins 5° et là on parle de type rectiligne (profil squelettique)

- Par contre si la valeur est supérieure à 11°, on parle de profil squelettique convexe.

- Par contre si la valeur est inférieure à 1° ou negative , on parle de profil squelettique concave.

- Les angles SNA et SNB (analyse de Downs)

Ces angles permettent l’étude de la position du maxillaire et de la mandibule (sens antéro- postéieur) par rapport à la base du crâne ainsi que les rapports des deux maxillaires entre eux.

- Angle SNA : Formé par les lignes S-Na et Na-point A, sa valeur moyenne est de 83° plus ou moins 3°, dans ce cas on parle de normo-position maxillaire par rapport à la base du crâne.

- si la valeur augmente, on parle de maxillaire en avant par rapport à la base du crâne.

- par contre si la valeur diminue on parle de maxillaire en retrait par rapport à la base du crâne.

- Angle SNB : Formé par les lignes S-Na et Na-point B, sa valeur moyenne est de 8O° plus ou moins 3°, dans ce car on parle de normo- position mandibulaire par rapport à la base du crane ;

- Si la valeur augmente on parle de mandibule en avant par rapport à la base du crâne.

- Par contre si elle diminue, on parle de mandibule en retrait par rapport à la base du crâne.

- Angle ANB : Cet angle exprime le rapport des deux maxillaires, sa valeur est déterminée par la ANB=SNA-SNB / valeur moyenne est de 3° plus ou moins 1°.(cl I squelettique) ;

- lorsque SNA est normal :

- Si ANB augmente (supérieur à 4°), on a un décalage de base osseuse dans le sens d’une rétro-mandibulie. ( cl II squelettique responsabilité mandibulaire) ;

- Si ANB diminue (égal ou inf à 2° ) on a un décalage de bases dans le sens d’une pro- mandibulie.(cl III squelettique responsabilité mandibulaire) ;

- Lorsque SNB est normal :

-Si ANB augmente, on a un décalage dans le sens d’un maxillaire en avant par rapport à la mandibule. (cl II responsabilité maxillaire)

- Si ANB diminue on a décalage de base osseuses dans le sens d’un maxillaire en retrait par rapport à la mandibule (cl III responsabilité maxillaire).

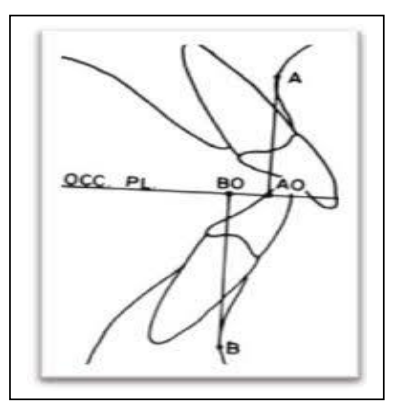

- Analyse d’Hellegren ou Wits de Jacobson

Les points A et B de DOWNS sont projetés sur le plan occlusal en 2 points A` et B`.

Cette analyse consiste à mesure la distance entre A et B` et permet de confirmer le décalage des bases osseuses entre elles donnée par ANB.

La valeur moyenne est de 1 mm plus ou moins 2 mm. Les maxillaires ont des rapports harmonieux.

- Si A`B` est inférieure à -1 mm ,on a une classe III squelettique

- Par contre si A`B` est supérieure à 3 mm on a une classe II squelettique.

- Les analyses céphalométriques du sens vertical

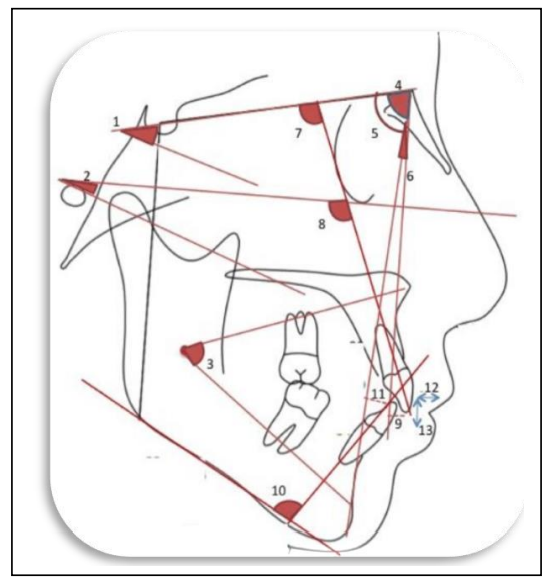

- Analyse de Tweed ou angle FMA

Angle forme par le plan de FRANCFORT et le plan Mandibulaire et il exprime les rapports verticaux de la mandibule par rapport à la base du crâne.

Sa valeur moyenne est de 27° plus ou moins 4° et on parle d’une croissance mandibulaire moyenne (qu’elle se fait en bas et en avant)

- Si FMA augmente on aura une croissance mandibulaire à tendance verticale (se fait en bas et en arrière) et l’étage inférieur est augmenté(rotation mandibulaire postérieure) ;

- Si FMA diminue on aura une croissance mandibulaire à tendance horizontale (se fait en haut et en avant) et l’étage inférieur est diminué (rotation mandibulaire antérieure) ;

- L’axe Y de Brodie (Downs)

Il exprime la tendance générale de la croissance faciale, c’est l’angle formé par le plan de FRANCFORT et la ligne S-Gn.

Sa valeur moyenne est de 59° plus ou moins 3°.(face moyenne) ;

- Si la valeur diminue, on parle d’une croissance à tendance horizontale(face courte) ;

- Par contre si la valeur augmente, on parlera d’une croissance à tendance verticale(face longue).

- Angle goniaque (Schudy)

Angle formé par une tangente à la branche montante et une tangente à la branche horizontale Sa valeur moyenne est de 128° plus ou moins 6° on parle de normo-divergence ;

- Par contre si la valeur augmente on parlera d’hyper-divergence ;

- Si la valeur diminue on parlera d’hypo-divergence. L’ouverture ou la fermeture de cet angle influe sur le degré de rotation de la mandibule (rotation antérieure si l’angle est fermé et de rotation postérieure si l’angle est ouvert), et sur sa position dans le sens vertical, en augmentant ou en diminuant l’étage inférieur de la face.

- Analyse de Wendell Wylie

On projette Na, ENA et ME sur une perpendiculaire au plan de Francfort.

On mesure la hauteur totale de la face à partir du point Na et le point Me et à Partir de l’épine nasale antérieure, on trace une perpendiculaire sur cette droite divisant la hauteur totale en 2 étages:

- Etage supérieure( Na –ENA).

- Etage inférieure(ENA-Me).

La proportion idéale de chaque étage est de:

- 45.5% plus ou moins 2% de la hauteur totale pour l’étage supérieure

- 54.5% plus ou moins 2% de la hauteur totale pour l’étage inférieure

La proportion de l’étage supérieure est donnée par la formule:

- (hauteur de l’étage supérieure x 100) / hauteur de la face totale

Le pourcentage de l’étage inférieure est obtenu par soustraction.

*Si on a une augmentation en bas, on a un excès vertical antérieur.

*Si on a augmentation en haut, on a une insuffisance verticale antérieure.

L’augmentation de la hauteur l’étage inférieur caractérise les sujets présentant un mauvais équilibre facial.

- . Études des structures dento-alvéolaires (Ballard)

- Inclinaison de l’incisive supérieure (8)

L’angle I/F formé par l’axe de l’incisive supérieure et le plan de FRANCFORT sa valeur moyenne est de 107° plus ou moins 3°, on parle de

normo-alvéolie.

- Si la valeur augmente on parle de pro-alvéolie supérieure ;

- Par contre si elle diminue on parlera de retro- alvéolie supérieure.

- Inclinaison de l’incisive inférieure (10)

L’angle i/m formé par l’axe de l’incisive inférieure et le plan mandibulaire. sa valeur est de 90° plus ou moins 3° et on parle de normo-alvéolie,

- Si la valeur augmente on parle de pro-alvéolie inférieure

- Par contre si elle diminue on parlera de retro- alvéolie inférieure.

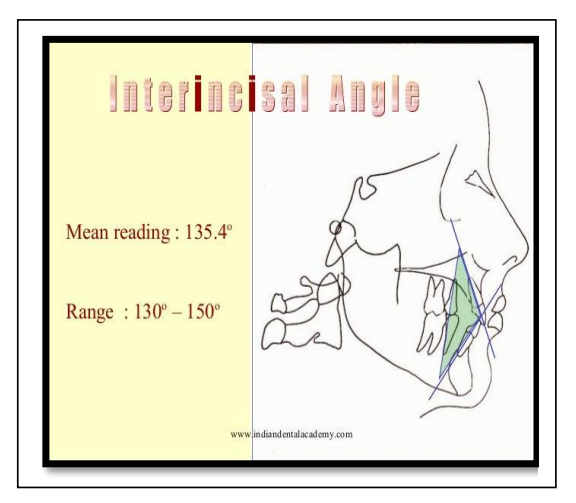

- Angle d’attaque inter-incisif (I/i)

L’angle formé par l’intersection des deux axes incisifs, sa valeur moyenne est de 135° plus ou moins 5°

- Si I/i est supérieure à 140° on parlera de bi- retrusion du bloc incisif ;

- Si I/i est inférieure à 130° on parlera de bi- protrusion du bloc incisif.

- Étude des rapports molaires (Bouvet)

- Angle α (Alpha)

Angle formé par l’axe de la molaire supérieure et le plan de Morsure, sa valeur moyenne est de 90° plus ou moins 3°(normo-position molaire sup).

- Si la valeur augmente on a une mésio-version de la molaire.

- Par contre si elle diminue On a une disto-version de la molaire.

- Angle β (Bêta)

Angle formé par l’axe de la molaire inférieure et le plan de morsure. Sa valeur moyenne est de 100° plus ou moins 3°(normo-position molaire inf).

- Si la valeur augmente on a une mésio- version de la molaire inférieure.

- Par contre si elle diminue, on a une disto- version de la molaire inférieure.

- Angle Gamma : formé entre les axes des deux

premières molaires sup et inf , la valeur moyenne est de 170° + ou – 5°.

-Si la valeur augmente, on a une bi-mesio-version molaire.

-Si la valeur diminue, on a bi-disto-version molaire.

5. Étude esthétique

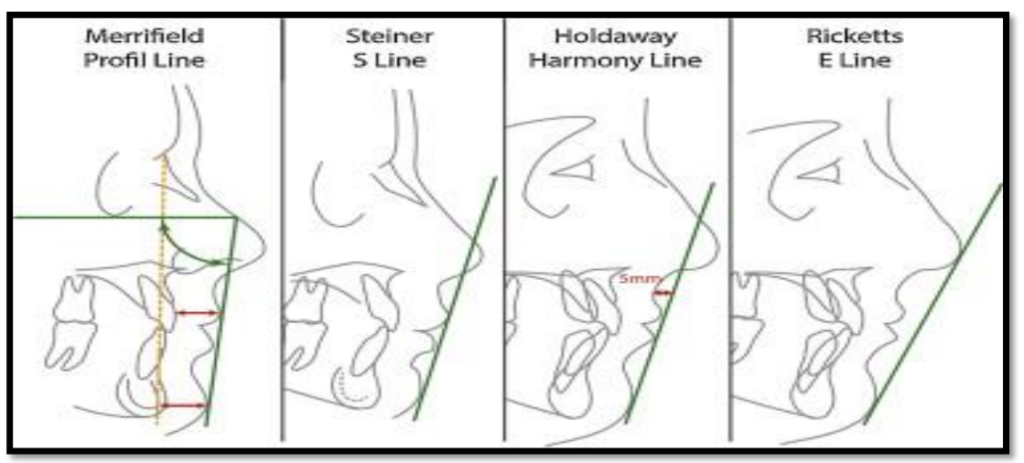

*Etude de Ricketts

La ligne esthétique de RICKETTS ou la ligne E. C’est une ligne tangente à la pointe du nez et au pogonion cutané.

On l’utilise couramment en clinique, elle étudie:

- Le profil cutané

- L’esthétique facial ;

- La position des lèvres dans le profil ;

- La bouche fermée sans effort doit se place en arrière de la ligne E.

- La lèvre supérieure se trouve à 1 mm en arrière de cette ligne E.

- La lèvre inférieure affleure la ligne E.

- Si les lèvres sont en dedans de la ligne E, le profil cutané est concave s’ils sont en dehors le

profil cutané est convexe.

*Etude d’IZARD : Présente 3 typologies antéro-postérieures:

Ortho-frontale, cis-frontale et transfrontale, discernées à l’aide du plan d’Izard (perpendiculaire au plan de Francfort et passant par la glabelle) et le plan de Simon (perpendiculaire au plan de Francfort et passant par le point sous orbitaire).

Le profil est dit cis-frontal lorsque le menton est en arrière du plan de Simon et trans-frontal si le menton est en avant du plan d’Izard.

6.CONCLUSION :

La céphalométrie constitue un outil très intéressant que ce soit dans l’établissement du diagnostic ou du plan de traitement, comme moyen de communication, de recherche et d’enseignement ou encore pour l’analyse des résultats thérapeutiques.

Les analyses céphalométriques dans les trois plans de l’espace

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier

Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

Leave a Reply