Les allergies en odontologie

Les allergies en odontologie

Introduction :

Le système immunitaire est notre moyen de défense contre la maladie, il lutte contre tout élément qui pourrait menacer notre organisme.

Une réaction immunitaire initiée contre un élément inoffensive est une défaillance qui porte le nom d’allergie ou d’hypersensibilité.

Ces hypersensibilités sont fréquentes en médecine dentaire du fait de la grande diversité des matériaux utilisés.

Le praticien est à même d’identifier les diverses manifestations d’une réaction allergique et d’initier la prise en charge adéquate.

- Allergie :

- Définition :

L’allergie est une réaction immunitaire anormale, déclenchée par une substance particulière, ou un groupe de substance, considérées comme sans danger chez la plupart des individus. L’allergie regroupe un grands nombre de manifestations immédiates ou retardées, localisées ou généralisées, bénignes ou sévères.

C’est une Hypersensibilité anormale, acquise et spécifique à un allergène. Elle est dite:

- Anormale car seule une faible fraction de la population est atteinte.

- Acquise car un primo-contact est nécessaire pour l’installation de cette hypersensibilité qui persiste par ailleurs longtemps.

- Spécifique à un allergène ou à des molécules voisines.

- Les notions de bases associées à l’allergie :

Allergène

C’est une substance qui entraine une réaction allergique chez certains sujets. L’allergène peut être un antigène ou une haptène.

Atopie

C’est une prédisposition génétique à présenter certaines maladies dites « maladies atopiques » (dermatite atopique, rhinite allergique, asthme allergique, allergie alimentaire). Il s’agit d’une hypersensibilité familiale de la peau et des muqueuses (bronchique, nasale et oculaire) à des substances de l’environnement.

Notions d’allergies croisées :

Une allergie croisée survient chez une personne, déjà allergique à un élément donné, et ce lors du premier contact avec un élément différent du premier mais qui présente des épitopes proches (Structures moléculaires fines présentes sur l’antigène), le cas le plus intéressent en odontostomatologie et l’allergie croisée ou le syndrome latex-fruits (Avocat, banane, kiwi, châtaigne, sarrasin, papaye, épinards, concombre, figue, pêche, melon, cerise, raisin, tomate).

- Classification des réactions allergiques de Gell & Coombs (1963)

Ces différentes réactions allergiques se distinguent par le temps d’apparition de leurs symptômes et par la nature des principaux éléments immunitaires en jeu, les réactions de type I, II et III, qui mettent en jeu le système humoral, se manifestent très rapidement après exposition à l’allergène. L’hypersensibilité de type IV, dite retardée, fait intervenir le système immunitaire cellulaire.

- Hypersensibilité de type I « Hypersensibilité immédiate »

Les allergies de ce type sont déclenchées immédiatement après le contact avec l’allergène. Les effets de l’allergie disparaissent habituellement environ une demi-heure après l’exposition à l’allergène.

Il s’agit d’une réaction rapide des muscles lisses et des vaisseaux déclenchée lorsque les molécules de l’allergène se fixent aux anticorps IgE attachés à la membrane des mastocytes et des basophiles, ce qui libère un flot d’histamine et de sérotonine qui provoque une réaction inflammatoire locale ou généralisée.

Parmi ces réactions, on trouve le rhume des foins et la rhinite allergique, la conjonctivite allergique, l’asthme, l’urticaire, l’œdème de Quincke et le choc anaphylactique qui représente la manifestation la plus violente de ce type d’hypersensibilité.

- Hypersensibilité de type II« Hypersensibilité de cytotoxicité (Ac) »

Ou allo-immunisation, voire immunité cytotoxique, conséquence de l’introduction dans l’organisme d’un des alloantigènes érythrocytaire, leucocytaire ou sérique. Grossièrement ceci correspond à trois situations: grossesse (maladie hémolytique du nouveau-né), transfusions sanguines (réactions transfusionnelles), transplantations (cytolyse).

- Hypersensibilité de type III « Hypersensibilité semi-retardée »

Dans ce type d’hypersensibilité, appelée aussi hypersensibilité semi-retardée ou à complexes immuns, de grandes quantités de complexes antigène-anticorps sont formés et ne peuvent pas être éliminés d’une région précise. Il se produit alors une réaction inflammatoire intense provoquant de graves lésions aux tissus. Ils sont responsables de pathologies variées telles que le lupus érythémateux disséminé, la périartérite noueuse, la glomérulonéphrite aiguë etc…

- Hypersensibilité de type IV « Hypersensibilité retardée »

Ces hypersensibilités apparaissent plus de 12 heures après le contact avec l’antigène et persistent longtemps (de un à trois jours). Il s’agit des réactions produites par les lymphocytes T et non par des anticorps. Ce type de réaction peut toucher n’importe quel sujet, sans qu’il existe un quelconque terrain allergique.

Les plus fréquemment observées en terme de maladies allergiques sont les immédiates de type I et les retardées de type IV.

Classification des réactions d’hypersensibilité selon Gell et Coombs

| DELAI DESURVENUE | EFFECTEURS | MECANISME | PRINCIPALESMALADIES | |

| Hypersensibilité immédiate de type I | <30 min | IgE | IgE –allergènesMastocytes | Choc anaphylactique Asthme Urticaire |

| Hypersensibilitépar cytotoxicité de type II | 1à3H | IgGIgM | Ag-AcComplément | Anémiehémolytique auto immune |

| Hypersensibilité par complexesimmuns | 6à16h | IgGIgM | Ag-Accomplément | Endocardites Vascularites |

| Hypersensibilité retardée de type IV | 24à48h | L T | Cytokines Granulome | Eczéma de contact Toxidermies |

- Physiologie des réactions allergiques

Phase de sensibilisation

Cette phase correspond au premier contact de l’organisme avec l’allergène. Cette étape correspond à une phase de sensibilisation, c’est à dire que le système est prêt à déclencher une réaction allergique quand l’allergène se présentera à nouveau mais elle est cliniquement muette.

Phase de déclenchement

Cette phase correspond au deuxième contact de l’organisme avec le même allergène ou composant de cet allergène ce qui provoque une réaction d’hypersensibilité. Les divers symptômes de l’allergie se font alors ressentir.

- Principaux allergènes et leur classification :

- Les pneumallergènes : Qui pénètrent dans l’organisme par voie respiratoires.

- Les trophallergènes : Qui pénètrent par voie digestive.

- Les allergènes transcutanés :

Les insectes piqueurs, réaction à un venin (guêpe, fourmi, frelon…) ou à une sécrétion salivaire lors de la morsure (moustique, taon, puce…).

- Les allergènes médicamenteux

En médecine dentaire cela correspond surtout aux molécules anesthésiques utilisées, aux médicaments ainsi qu’aux produits de contraste iodés utilisé en tomodensitométrie.

- Les allergènes professionnels

Les allergènes professionnels sont présents dans de très nombreux secteurs d’activités professionnelles : Latex chez les personnels de santé.

- Diagnostic différentiel des manifestations allergiques

Pseudo allergies ou histamino libération non spécifique

Le tableau clinique peut être confondu avec celui de l’allergie vraie. Ce sont des réactions d’intolérance dose- dépendantes qui ne nécessitent pas de sensibilisation préalable. Elles peuvent donc se produire dès le premier contact avec l’élément exogène.

Idiosyncrasie

L’idiosyncrasie est une « réaction d’allure bizarre », ni toxique, ni allergique.

Le tableau clinique peut là encore être confondu avec celui d’une allergie vraie. C’est une réaction d’hypersensibilité innée et non immunologique dirigée contre un agent exogène. Cette réaction d’intolérance est dose-dépendante et peut survenir dès le premier contact. Elle est souvent due à un déficit enzymatique.

Toxicité

Elle désigne les effets nocifs d’un agent exogène pour l’organisme et elle est aussi, dose-dépendante. Aucun mécanisme immunitaire spécifique n’est mis en jeu.

- Allergie et odontostomatologie :

- Conditions locales de la muqueuse buccale :

On observe une plus faible réactivité de la muqueuse buccale vis-à-vis des allergènes effecteurs d’allergies cutanées chez le même sujet.

Ceci vient du fait :

- Vascularisation abondante donc dispersion de l’allergène.

- Caractéristiques histo-immunologiques de la muqueuse buccale, à savoir la faible proportion de certaines lignées cellulaires impliquées dans la réponse allergique (cellules de Langerhans).

- Effet protecteur de la salive : du fait de la dilution de l’allergène par le flux salivaire et de sa neutralisation par le pH légèrement acide de la salive.

- Principaux allergènes en médecine dentaire :

- Anesthésiques locaux :

Les réactions allergiques dûes aux anesthésiques locaux représentent moins de 1% des effets indésirables des anesthésiques locaux.

Une allergie vraie aux aminoamides (Lidocaine, Articaine,Mépivacaine) est extrêmement rares, alors que les aminoesters (Procaines, Tétracaines, Benzocaines…) peuvent se révéler plus allergisants.

En effet, Une allergie à un des aminoesters contre-indique de façon définitive l’usage de n’importe quel aminoester. A l’opposé, une allergie à un aminoamide ne contre-indique pas l’usage d’un autre aminoamide. La symptomatologie rapportée est classique : rush, urticaire, prurit, bronchospasme, œdème de Quincke et choc anaphylactique

- Médicaments :

La pseudo-allergie et l’allergie aux médicaments sont deux effets secondaires majeurs des médicaments, parfois difficiles à différencier, qui impliquent des mécanismes différents. Les manifestations qui n’impliquent pas les Ig ou les lymphocytes T correspondent aux « pseudo-allergies ».

Ces réactions allergiques peuvent être:

- des réactions allergiques immédiates qui peuvent survenir moins de deux heures après la première prise du médicament : les substances à anneaux beta-lactames en particulier les pénicillines (rashs maculo- papuleux, angio-oedèmes, urticaires, enfin les chocs anaphylactiques, les bronchospasmes).

Si une allergie au noyau des bêtalactamines est confirmée par des tests cutanés positifs, une contre-indication formelle de l’utilisation de tous les antibiotiques de la famille des bêta- lactamines. Les réactions allergiques attribuées à la prise de substance a annaux beta-lactames et notamment l’amoxicilline ne sont pas rares et reste la plus commune dans la pratique médicale.

- des réactions allergiques semi-retardées qui surviennent 12 à 24 heures après la prise du médicament et sont observées surtout lors de la prise de L’aspirine, AINS.

Les réactions allergiques dues aux AINS sont fréquentes en particulier chez les asthmatiques. Les manifestations les plus fréquentes sont : Urticaire aigue, urticaire chronique, crise d’asthme, angio-oedème et rhinite obstructive.

- des réactions allergiques retardées qui peuvent apparaître plusieurs jours, voire plusieurs semaines après l’arrêt du médicament responsable.

- Latex naturel

L’allergie au latex touche de plus en plus de personne et plus particulièrement les personnes exposées à des contacts répétés, comme les personnes travaillant dans le domaine médical.

Le latex est responsable de réactions immédiates (urticaire de contact, rhino-conjonctivite, asthme, anaphylaxie) et de réactions retardées (dermatite de contact allergique).

Le latex est contenu dans les gants chirurgicaux, la digue mais aussi dans les carpules d’anesthésie au niveau de leurs diaphragme.

Syndrome latex-fruit : Comme précédemment évoqué, les personnes sensibilisées au latex peuvent développer des réactions d’allergies alimentaires croisées ou inversement.

- Alliages et biomatériaux Les alliages :

- les amalgames :

Les symptômes précoces (rarement de siège buccal) apparaissent moins de 48 heures après la mise en place : eczéma péribuccal, facial, parfois œdémateux, voire des lésions à distance au niveau des plis, ou un « érythème mercuriel » pustuleux généralisé.

Plus tard, ce sont plutôt des ulcérations aphtoïdes adjacentes à l’amalgame ou des lésions lichénoïdes avec des tests positifs pour le mercure.

- Le nickel est le plus souvent incriminé. En effet, c’est l’allergène de contact le plus répandu dans la population générale.

- Le chrome-cobalte.

- L’or jaune : L’allergie se traduit par une stomatite ulcéreuse, rapidement réversible après ablation de la prothèse.

- Le platine est un métal sensibilisant mais les allergies décrites sont d’ordre professionnel à l’occasion d’exposition à des sels volatils de platine. Elles n’ont pas été décrites en stomatologie.

- Le palladium : Des cas d’allergie ont été décrits : stomatite, lésions cutanées régionales œdémateuses, lésions lichénoïdes. Il existe une réactivité croisée avec le nickel.

- Le titane : connu pour sa grande biocompatibilité, il est donc largement utilisé en implantologie orale. Cependant, certaines situations favorisent la corrosion des implants et la libération d’ions métalliques qui se lient alors aux protéines. Ces protéines dénaturées sont identifiées comme étant des éléments étrangers que l’organisme va tendre à éliminer. Les auteurs confirment la réalité de l’allergie au titane, à laquelle il faudrait penser notamment devant un échec d’implants inexpliqué et répété.

Biomatériaux :

- Matériaux d’empreinte dento-maxillo-faciale

Ce sont principalement des alginates, hydrocolloïdes et silicones peu allergisants. Toutefois, leurs parfums, colorants et autres additifs (colophane) sont des allergènes potentiels.

- Composites :

Les différents composés sont des allergènes de contact comme ceux des prothèses adjointes.

- Résines utilisées pour obturer ou reconstituer les couronnes dentaires :

Les résines peuvent provoquer des stomatites de contact, liées notamment à leurs durcisseurs ou leurs catalyseurs.

- Appareillage orthodontique :

Qu’ils soient amovibles, fixes ou extra oraux, les appareils orthodontiques peuvent être responsables de manifestations cliniques à type :

Stomatite érosive puis ulcéreuse voire une urticaire de la muqueuse buccale, chéilite eczématiforme avec prurit et angiœdème.

- Résines utilisées pour les prothèses dentaires adjointes :

Cette allergie est considérée comme exceptionnelle. Théoriquement sont allergisants les monomères, les adjuvants de polymérisation, inhibiteurs et initiateurs.

Ces réactions allergiques se manifestent 6 à 48 heures après la mise en place d’une nouvelle prothèse, en général par des rougeurs diffuses de la muqueuse buccale, parfois d’érosions plus rarement avec une diffusion régionale à type d’œdème facial. Un changement de matériau ou « re-cuisson » de la prothèse permet un tarissement des signes allergiques.

- Désinfectants et antiseptiques :

Les aldéhydes : Ils rentrent dans la composition des produits de désinfection des systèmes d’aspiration et des fixateurs des films radiologiques. Ils peuvent donner des réactions allergiques à type d’ulcérations, eczéma et urticaire de contact.

Les allogènes : les allogènes comme l’hypochlorite de sodium ou eau de javel peuvent induire des allergies de contact.

L’iode : qu’il soit sous sa forme en solution alcoolique (alcool iodée) ou combinée (iodoforme), il peut induire des réactions de type urticaire ou eczéma de contact.

La Chlorhéxidine : l’hypersensibilité est rare mais elle peut entraîner une simple dermatite de contact ou dans les cas les plus graves un choc anaphylactique.

L’alcool éthylique : l’application répétée de l’alcool éthylique favorise la pénétration des allergènes mais son pouvoir allergisant est extrêmement faible.

Eugénol : C’est un allergène rare mais qui peut être responsable de plusieurs réactions allergiques et irritatives tel que les chéilites de contact et l’eczéma de contact.

- Manifestation stomatologiques de l’allergie :

Ces manifestations stomatologiques d’origine allergique, sont essentiellement immédiates de « type I » ou retardée de « type IV ».

Manifestations allergiques immédiates :

- Urticaire

L’urticaire est une dermatose inflammatoire fréquente, c’est une forme relativement commune de réaction allergique. Des formes plus impressionnantes et graves (urticaire géante, urticaire généralisée) peuvent apparaitre brutalement (en quelques minutes) et accompagner un choc anaphylactique ou un œdème de Quincke. Selon la forme clinique on distingue:

– L’Urticaire de contact :

Il s’agit d’une réaction inflammatoire cutanée consécutive à l’action de substances vaso-actives (histamine), les phénomènes vaso-moteurs sont localisés au contact même de l’allergène. La papule est induite par un trouble circulatoire et l’augmentation de la perméabilité capillaire.

Signes fonctionnels :

- Les papules très prurigineuses apparaissent brutalement sur la peau ;

- Des brûlures et des picotements sont signalés au niveau de la muqueuse buccale.

Signes physiques :

- Des papules érythémateuses surélevées se manifestent 30 à 60 minutes après le premier contact de l’allergène avec une peau saine ;

- Elles présentent des bords nets, plus pâles au centre, rappelant des piqûres d’orties ;

- Leurs dimensions varient du millimètre au centimètre ;

- Parfois des signes d’angio-œdème y sont associés.

Evolution :

Ces signes disparaissent en général en quelques minutes voire quelques heures mais, rarement au-delà de 24 heures sans laisser de séquelles ou de cicatrices.

-Urticaire anaphylactique Physiopathologie :

Les mécanismes physiopathologiques sont identiques à ceux de la forme systémique. Les réactions restent localisées car l’anticorps et l’histamine se situent au niveau de la peau, lieu où se produisent des modifications de la perméabilité vasculaire.

Signes fonctionnels :

Prurit et picotements des paumes et des voûtes plantaires en particulier. La sensation locale de chaleur est parfois intense. Par la suite, le patient souffre de nausées, vomissements, oppression thoracique et dyspnée. Signes physiques :

-La lésion élémentaire est une papule bien délimitée avec des bords érythémateux surélevés et un centre de couleur pâle. Les lésions urticariènnes ont tendance à confluer, formant alors de larges placards infiltrés. Les zones de prédilection sont les parties découvertes de la peau.

Evolution spontanée :

L’urticaire peut disparaître spontanément mais elle peut être le signe annonciateur d’un Angio-œdème menaçant ou d’un choc anaphylactique.

- Urticaire de la muqueuse buccale

Il est très rare ; Il se traduit par un œdème et des érythèmes, le prurit est remplacé par des sensations de brûlures, il peut être aigu et la cause peut être soit alimentaire ou médicamenteuse ou alors chronique idiopathique. Les muqueuses touchées peuvent être labiale, palatine ou jugale pouvant s’étendre rapidement à distance. Les agents incriminés sont : le latex des gants, les objets en caoutchouc portés en bouche (ballons tétine de biberons, jouets etc.…) certains aliments : (fruits et épices).

- Remarque : l’urticaire au froid existe sous la forme d’œdème des lèvres et la langue survenant après l’ingestion d’aliments et de boissons glacées.

- Angio-œdème ou œdème de Quincke Définition

L’angio-œdème est une variante de l’urticaire associé à un œdème, il correspond à la forme profonde qui atteint la muqueuse. Ces deux dermatoses éruptives apparaissent seules ou simultanément.

Signes fonctionnels

D’apparition brusque, l’angio-oedème dure quelques heures (moins de 72 heures) sans apparition de prurit. Le patient se plaint parfois de sensations douloureuses de tension et de brûlure mais l’angio-œdème peut aussi rester indolore.

Des manifestations systémiques sont concomitantes : céphalées, vertiges, nausées, douleurs abdominales, arthralgie, respiration difficile.

Signes physiques :

Œdème Ferme, assez bien limité, pâle blanchâtre ou blanc rosé, asymétrique; Œdème déformant lèvres, paupières, langue+++.

Il peut être cutanéo -muqueux ou obstructif : atteinte laryngée.

Evolution spontanée :

L’œdème disparaît en quelques minutes ou quelques heures spontanément le plus souvent mais il peut aussi persister plusieurs jours.

On doit craindre des complications respiratoires ou digestives : un œdème de la glotte provoque une importante suffocation et même une asphyxie pouvant être fatale. Les manifestations sont à traiter sans tarder. Sinon, elles risquent d’évoluer vers le choc anaphylactique.

- Choc anaphylactique Définition :

Le choc anaphylactique est une réaction allergique exacerbée, entraînant dans la plupart des cas de graves conséquences et pouvant engager le pronostic vital. Les réactions de ce type surviennent très rarement.

Signes fonctionnels :

- Un prodrome marqué par de l’anxiété, une sensation de chaleur, de picotements, de prurit et celle d’un malaise et de mort imminente ;

- Une atteinte des voies respiratoires supérieures marquée par une gène à la déglutition et/ou à la respiration, une dysphonie, un enrouement, une suffocation, une sensation de corps étranger pharyngé, un bronchospasme avec toux, des éternuements et une obstruction nasale ;

- Des troubles digestifs dans les formes sévères caractérisés par une dysphagie, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

- Les signes cardio-vasculaires : se manifestent par hypotension, tachycardie, bradycardie, extrasystolie, fibrillation ventriculaire et troubles de conduction.

Evolution sans traitement :

Le choc est réversible soit sous l’effet d’une intervention thérapeutique, soit spontanément. La guérison sans séquelle est possible.

Dans les formes gravissimes et en l’absence de traitement, le patient peut mourir par arrêt circulatoire, ou par un spasme majeur au niveau des bronches, entraînant un état d’asphyxie, ou encore par œdème pulmonaire dans la première heure, parfois plus tard dans les 24 heures.

- Asthme et bronchospasme

Définition:

C’est une maladie respiratoire qui se manifeste par des périodes au cours desquelles les voies aériennes se rétrécissent (réaction inflammatoire et une contraction des muscles lisses de la paroi des bronches).

Symptômes de l’asthme :

- Une difficulté à respirer.

- Une respiration sifflante.

- Une sensation de serrement thoracique.

- Une toux sèche.

Evolution spontanée :

L’asthme cède graduellement en quelques heures avec une toux qui ramène une légère expectoration épaisse et collante.

Manifestations allergiques retardées :

- Eczéma de contact ou dermatite de contact :

L’eczéma est une dermatose érythémato-vésiculeuse prurigineuse, en nappes ou en placards très récidivante.

Signes fonctionnels :

- Prodromes : prurit sévère, parfois péri-oral, l’eczéma peut être accompagné de paresthésie, d’engourdissement voire même d’une anesthésie dans les cas sévères.

- Au niveau buccal une hypersalivation, une perte de goût, une sensation de brûlure localisée à la langue aggravée par l’alimentation peuvent être observées.

Signes physiques

- L’eczéma apparaît au point de contact de l’allergène 1 à 2 jours après ce contact, la lésion bien limitée peut être localisée ou diffuse.

- Les lésions peuvent atteindre l’ensemble de la muqueuse et même déborder sur les lèvres et le pharynx.

- L’évolution de l’eczéma de contact passe par les phases suivantes :

1ère phase : Érythème rouge vif à surface granitée, du fait de l’existence de vésicules minuscules sous la peau.

2ème phase : Érythémato-vésiculeuse qui se présente sous la forme de nappes mal limitées qui peuvent confluer et former des bulles.

3ème phase : Sous l’effet du grattage les vésicules vont se rompre et conduire à une phase érythémato- croûteuse avec suintement.

4ème phase : la phase de réparation dans laquelle les lésions présentent un aspect croûteux et desquamatif.

- Stomatite de contact :

- La stomatite allergique de contact est l’équivalent muqueux de l’eczéma de contact, dont la symptomatologie est modifiée par les conditions du milieu buccal notamment la salivation qui tend à diluer les allergènes.

- Signes subjectifs : sensation de brûlures localisées à la langue parfois cuisantes, insupportable et aggravées par l’alimentation, hyper salivation et la perte du goût.

- Signes objectifs : des lésions inflammatoires bien délimitées et localisées (glossite, ouranite, gingivite, chéilite…) ou au contraire diffuses, les lésions pouvant atteindre l’ensemble de la muqueuse (nature de l’allergène).

- cliniquement: lésions avec érythème et œdème (aspect plus ou moins rouge vif, lisse, vernissé), lésions vésiculeuses remplacées par des érosions voire des ulcérations. La langue peut être dépapillée (phénomène en rapport avec l’exfoliation secondaire à l’inflammation).

- Dermatite atopique :

La dermatite atopique, aussi appelée eczéma atopique, est une maladie chronique inflammatoire de la peau.

Elle est caractérisée par une sècheresse cutanée associée à des lésions de type eczéma (rougeurs et démangeaisons, vésicules, suintement et croûtes) qui évoluent par poussées avec une forte composante génétique, c’est à dire que l’étiologie est endogène à l’inverse des cas de dermatites allergiques de contact où la cause est exogène. Cependant, les lésions retrouvées dans ces pathologies sont assez proches.

- Lésions lichénoides de contact :

Le lichen plan est une maladie dermatologique d’étiologie inconnue et qui peut devenir maligne. Certains lichens plans vrais sont provoqués par le contact de substances chimiques.

– Signes physiques:

Aspect typique d’un lichen plan circonscrit à la zone de contact. On observe des plaques kératosiques sur la peau.

Trois formes sont possibles au niveau muqueux : réticulation, plaques et papules violacées ou érosions. Ces lésions blanches sur la muqueuse orale peuvent être isolées ou associées à des lésions cutanées nettes.

- Evolution sans traitement :

C’est une affection bénigne mais elle peut dégénérer surtout lorsque les lésions sont buccales.

- Parotidite allergique

Elle se manifeste par une augmentation brutale du volume d’un ou des 2 glandes parotides.

La glande est ferme, homogène, non indurée et non douloureuse, l’orifice du canal de sténon est parfois tuméfié mais la salive est normale.

Le patient décrit une sensation de tension non douloureuse avec des signes généraux absents.

- Granulomatose oro-faciale

Elle associe des réactions orales et faciales et est caractérisée par les signes cardinaux suivants :

- Un œdème de la face ou des lèvres ;

- Une chéilite angulaire ;

- Une gingivite généralisée ;

- Des ulcérations orales.

- Stomatodynie et allergie

Les Stomatodynie sont des douleurs localisées à la langue, la gencive ou généralisées a toute la muqueuse buccale sans cause évidente, elles sont soit idiopathiques soit auto-immunes soit d’origine psychogènes.

Une cause allergique a pu être mise en évidence : des métaux dérivés mercuriels : Nickel, chrome, palladium, cobalt, or, mercure et les résines acryliques.

- Toxidermie

C`est une réaction cutanée et/ou muqueuse secondaire, provoquée, le plus souvent, par l’introduction dans l’organisme de médicaments ou de substances chimiques par voie orale ou parentérale. Elle présente plusieurs formes cliniques :

– Syndrome de Lyell :

La nécrolyse épidermique toxique est une maladie cutanée bulleuse, aiguë et sévère caractérisée par des zones étendues d’épiderme nécrosé et accompagnée d’une pathologie toxique systémique.

Celle-ci se développe chez la plupart des enfants sous formes de plaques érythémateuses puis bulleuses qui en quelques heures deviennent de larges zones étendues de peau nécrosée avec épidermolyse sévère. L’atteinte des muqueuses buccales est constante et peuvent être sérieusement touchées.

Un certain nombre de médicaments est incriminé : anti-inflammatoires non stéroïdiens, dérivés hydantoïdes, sulphonamides et barbituriques.

– Syndromes de Stevens-Johnson :

- Variante d’érythème polymorphe généralement précédée d’une maladie respiratoire suivie de l’érosion sévère des surfaces des muqueuses buccales et génitales entraînant des érosions nécrotiques des lèvres, de la bouche ainsi qu’une conjonctivite purulente.

L’aspect clinique varie entre des atteintes modérées de l’épiderme et des muqueuses et les pathologies systémiques sévères.

- Parmi les facteurs déclenchants : médicaments tels que (AINS : sulphonamides et pénicillines) ainsi que des agents infectieux : virus et bactéries.

- Erythème polymorphe médicamenteux

Les allergènes en cause peuvent être : les métaux (nickel, cobalt…), les produits chimiques (formaldéhyde, trichloéthylène, fluorocarbures….) ou des substances médicamenteuses (baume du Pérou, sulfamides, antibiotiques, barbituriques…)

- Démarche diagnostique :

Première étape : l’interrogatoire

Au cours de cette étape, plusieurs cas de figures peuvent se présentés ;

- Le patient se présente avec les signes évidents de réactions allergiques en cours, le plus souvent de type retardée : rechercher antécédents de soins dentaires, leur nature, le temps écoulé entre les actes bucco-dentaires incriminés et la survenue des manifestations allergiques et d’éventuels antécédents d’allergie suite à une prise en charge odonto-stomatologique.

- Le patient décrit précisément des signes avérés d’allergie, en désignant avec certitude l’allergène en cause, soit ;

- le patient ne rapporte pas de prise en charge particulière mise à part une éviction de l’allergène.

- Le patient déclare avoir été pris en charge : identifier les traitements médicamenteux dont il a bénéficié, leur efficacité, ou s’il a bénéficié d’une immunothérapie spécifique (ITS) ou désensibilisation qui par exposition progressive à des doses croissante d’allergène purifié jusqu’à l’obtention de la dose maximale efficace qui fera que l’organisme réagisse peu voir plus à la rencontre de l’allergène.

- Le patient rapporte ce qu’il croit être un antécédent de réaction allergique mais sans prise en charge, il est d’ailleurs considéré comme allergique jusqu’à preuve du contraire.

- Le patient ne rapporte pas d’antécédents d’allergie avérée, mais des antécédents d’ordre familiaux qui feront suspecter un terrain atopique, faisant de lui un sujet fortement à risque de développer une allergie.

Deuxième étape : L’examen clinique

Les signes classiques d’origine allergique : œdème, érythème, fissuration, ulcération, permettent :

- D’orienter la recherche vers un nombre limité d’allergènes.

- De choisir parmi les nombreuses explorations allergologiques, celles qui aideront au mieux le diagnostic.

Collaboration interdisciplinaire ;

- Dans un premier temps, avec le médecin urgentiste en cas de réactions immédiates mettant en jeu le pronostic vital ou avec le médecin allergologue une fois l’urgence vitale gérée.

- Et dans un deuxième temps, dans un cadre préventive et en cas d’allergie avéré et confirmé par l’allergologue : pneumologie/ ORL chez les patients asthmatique adulte, ou de pédiatrie chez les enfants et de dermatologie chez les patients souffrant ou aux antécédents d’eczéma et de toxidermie.

Troisième étape : les moyens d’explorations

Ces tests peuvent être réalisés en cas de doute sur l’allergène ou sur les prédispositions du patient.

Le choix des tests se fera d’une part en fonction de l’allergène suspecté et d’autre part en fonction de l’état général (toxidermie).

- Tests explorant l’hypersensibilité immédiate :

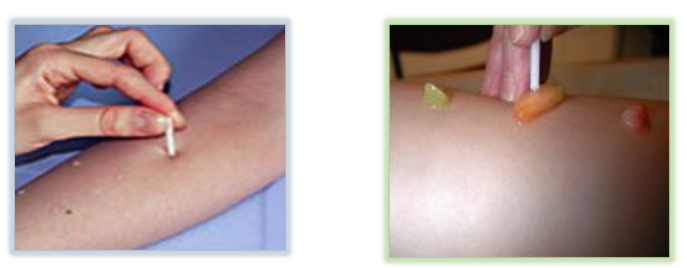

- Testes allergologiques : Prick-tests :

C’est un test cutané à lecture immédiate (20 et 40 minutes). Il représente la méthode de référence pour

explorer l’hypersensibilité de type I.

Ces tests font appel à des batteries d’allergènes déposés sur une brèche cutanée. Il est positif si on observe une papule entourée d’un érythème, plus ou moins prurigineuse.

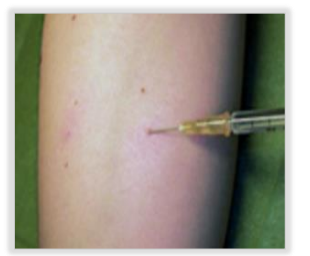

Test intradermique :

Ils sont indiqués en deuxième intention en cas de prick-test négatif pour évaluer les réactions retardées à médiation cellulaire. Ce sont des tests cutanés à lecture immédiate apes Injection intradermique de

l’allergène.

Test de frottement

On frotte par dix mouvements circulaires successifs la face interne de l’avant-bras avec l’allergène (latex, plantes…). Le test est lu 20 minutes après et il est considéré comme positif face à des papules et un érythème.

- Tests biologiques : Test de dosage des IgE

Les IgE présents en grande quantité, peuvent témoigner d’une pathologie allergique. Cependant, ils

sont peu spécifiques et peuvent aussi se trouver en quantité élevée dans d’autres maladies.

Dosage des polynucléaires éosinophiles par FNS

Le nombre normal des PNE est inférieur à 400/mm3, au-delà il y a réaction allergique.

Dosage des médiateurs

On dose actuellement en routine, par technique radio-immunologique, l’histamine plasmatique et la tryptase sérique.

- Tests explorant l’hypersensibilité retardée :

- Testes allergologiques Patch test

Ils permettent de diagnostiquer une hypersensibilité retardée à médiation cellulaire .Le principe repose

sur l’application de la substance supposée allergique sur la peau pour reproduire en miniature un « eczéma expérimental » de contact.

Le site soumis à un patch test est lu 6 heures après l’application si on recherche une réaction immédiate de type I, par contre le résultat du test est observé entre 2 et 4 jours après l’application si on recherche une réaction de type IV.

- Tests biologiques

Test MELISA (Memory Lymphocyte Immuno-Stimulation Assay)

C’est un test immunologique qui permet une détection immunologique des récepteurs antigéniques présents sur la membrane extérieure des cellules.

Le test est basé sur le fait que : La mémoire du contact avec l’antigène est maintenue pendant des années à la surface de certaines « lymphocytes T à mémoires ».

Test de transformation lymphocytaire TTL :

Il est basé sur le fait que les LT mémoires sensibilisés par un Ag se transforment en lymphoblastes et prolifèrent lors d’un nouveau contact à ce même Ag. Ce test quantifie la réplication d’ADN provoquée par l’allergène.

Ce test est utilisé dans le diagnostic d’allergie aux médicaments, il reste aujourd’hui le test de référence et pour la mise en évidence d’une sensibilisation aux différents métaux.

Quatrième étape : diagnostic positif

Le diagnostic positif d’une allergie repose sur ;

- les manifestations cliniques immédiates et retardées précédemment citées, et la chronologie de leurs apparitions.

- La collaboration du médecin allergologue qui atteste de la positivité des tests allergologiques et qui identifie l’allergène en cause.

- Prise en charge des réactions allergiques ou CAT au cabinet dentaire selon les différentes formes cliniques :

- Les mesures d’éviction, lorsqu’elles sont possibles, demeurent essentielles et représentent le premier des traitements afin d’éviter tout nouveau contact avec l’allergène et éviter ou diminuer l’apparition des symptômes.

- Les traitements symptomatiques permettent de traiter les manifestations et de soulager les symptômes.

1ère éventualité clinique : Patient qui manifeste une allergie lors d’une prise en charge odonto – stomatologique

- C.A.T devant un accident allergique immédiat au cabinet dentaire

La démarche thérapeutique dans ce cas-là est inaugurée par un arrêt immédiat des soins puis un examen clinique rapide afin de poser le diagnostic de l’allergie puis de procéder en deuxième lieu à traitement d’urgence ou à un traitement symptomatique afin de soulager le malade.

– Traitement de l’urticaire :

- Le traitement anti-histaminique est le traitement de choix.

- Aspirine, AINS, codéine sont contre-indiqués car ils peuvent aggraver une urticaire mineure en un tableau inquiétant.

- Dans les formes modérées : anti-H1 (antagonistes compétitifs de l’histamine sur les récepteurs H1). En cas d’échec, courte corticothérapie générale associées aux anti-H1 qui seront poursuivis.

- Dans les formes sévères avec œdème buccal, œdème laryngé : anti-H1+ corticothérapie jusqu’à disparition des signes.

- La guérison survient en quelques jours à quelques semaines.

- Traitement du choc anaphylactique :

- Eviction de l’allergène

- Premiers gestes de réanimation : mettre le patient en décubitus dorsal, jambes surélevées à 45° ou en décubitus latéral si vomissements.

- Evaluation de l’état circulatoire et respiratoire du patient

- Assurer la liberté des voies aériennes

- Pratiquer sans délai une respiration artificielle avec un massage cardiaque si un arrêt circulatoire est détecté.

- Injecter de l’adrénaline pour traiter l’hypotension et diminuer la libération d’histamine : ampoules à 0,25 mg/ ml en sous-cutanée ou intramusculaire, 0,5 à 1 mg d’adrénaline pour un adulte et de 0,25 à 0,5 mg pour un enfant de plus de 12 ans. Cette dose sera répétée au besoin toutes les 5 minutes voire relayée en intraveineux continu en cas de choc anaphylactique sévère.

- Apres stabilisation de l’état du patient, injecter à répétition des antihistaminiques (Polaramine*) pour éviter les récidives à court terme et les réactions œdémateuses ultérieures.

- Surveillance de toutes les grandes fonctions organiques jusqu’à l’arrivée des secours.

- Traitement d’un œdème de Quincke

- Appeler le SAMU.

- Injecter en intra-musculaire une ampoule d’adrénaline de 0.25mg / ml.

- Répéter l’injection toutes les 5 minutes jusqu’à amélioration.

- Si d’œdème de la glotte →pulvérisations d’adrénaline dans le larynx : aérosol Dysphéinhal® ou des corticoïdes en IV : Solumédrol®40mg – Célestène® 4mg ou des antihistaminique en IM Polaramine®.

- Traitement de l’état de mal asthmatique

- Chez l’adulte, 5 mg de Salbutamol (bronchodilatateur) pendant la première heure puis nébulisation de cette même dose toutes les 3 heures. Chez l’enfant, 0,05 à 0,15 mg/kg.

- Oxygénation assistée avec un débit d’au moins 6 à 8L/min.

- Si le SAMU tarde à arriver, répéter ces mêmes procédures toutes les demi-heures.

- C.A.T devant un accident allergique retardé au cabinet dentaire :

- Traitement de la dermatite atopique : selon la sévérité, prescription de topiques médicamenteux :

- Dermocorticoïde (Béthamétasone topique) à raison de 1 à 2 applications par jour pendant une semaine puis dégression progressive jusqu’à rémission complète. ,

- Emollients (Vaseline) à raison d’une application par jour.

- mise en place d’une thérapeutique générale, antihistaminiques (Zyrtec) 1cp/jour ou (polaramine) 1cp/jour le soir, immunosuppresseurs (ciclosporine) dans les formes généralisées de l’adulte.

- Traitement de l’eczéma : prescription de corticoïdes topiques avec la même posologie que dans le traitement de la « dermatite atopique », d’antiseptiques et antibiotiques en cas de surinfection bactérienne, émollients pour hydrater et aider à la réparation.

- Traitement du lichen et des éruptions lichenoides : mise en place d’une corticothérapie générale de l’ordre de 0.5à 1mg/kg/jour pendant 10 jours de prednisone associé à une injection intra-lésionnelle de corticoides lorsque les lésions sont muqueuses et érosives et d’une photochimio-thérapie si le lichen est étendu.

2éme éventualité clinique : Patient qui déclare être allergique

- Le malade présente une allergie à une molécule bien définie :

Ces patients sont munis d’une carte d’allergologie qui mentionne la ou les molécule(s) allergisante(s). Précautions à prendre en présence d’un terrain allergique :

- Eviter d’administrer une substance allergénique au malade.

- Avant de réaliser l’anesthésie il est prudent aussi d’injecter une gouttelette de produit anesthésique sous la muqueuse jugale et attendre quelques minutes pour voir s’il y a une réaction ou pas.

- Le malade signale avoir fait une réaction allergique mais non confirmée :

- Chercher la substance qui a été administrée.

- Eliminer tous les accidents toxiques de surdosage, ainsi que les malaises vagaux.

- Affirmer ou confirmer cette allergie, mais cela doit être toujours confirmé par un allergologue.

En cas d’urgence :

- Le malade est pris en charge et la molécule suspecte est évitée, mais toujours travailler prudemment.

- Par exemple : Avant de réaliser l’anesthésie il est prudent aussi d’injecter une gouttelette de produit anesthésique sous la muqueuse jugale et attendre quelque minutes pourvoir s’il y a une réaction allergique ou pas.

En dehors de l’urgence :

- Si la molécule allergénique est un produit utilisé au cours de l’acte :

- Il faut reporter l’acte jusqu’à confirmation ou affirmation de l’allergie par l’allergologue.

- Si la molécule allergénique est un produit non utilisé au cours de l’acte:

- L’acte peut être réalisé.

- Orienter le malade pour confirmer ou affirmer l’allergie.

Conclusion :

Les allergies de la cavité buccale sont relativement rares, mais elles ne doivent pas être ignorées.

Leurs manifestations cliniques sont variées, elles peuvent être mineures et guérir spontanément avec l’éviction de l’allergène, comme elles peuvent être redoutables mettant ainsi en jeu la vie du patient d’où nécessité :

- D’un kit d’urgence à la portée de main.

- De la réalisation des gestes d’urgence adéquats en attendant le transfert vers un milieu spécialisé.

- Des informations régulières concernant les procédures adaptées aux urgences médicales.

Urticaire :

Angio-œdème ou œdème de Quincke :

Eczéma ou dermatite de contact

Stomatite de contact

Lésions lichénoides de contact

Syndrome de Lyell

Syndrôme de Stevens-Jonson

Érythème polymorphe

Prick-test

Intra-dermo-réaction ou IDR

Patch test ou test épicutané

Les allergies en odontologie

Voici une sélection de livres:

Odontologie conservatrice et endodontie odontologie prothètique de Kazutoyo Yasukawa (2014) Broché

Concepts cliniques en odontologie conservatrice

L’endodontie de A à Z: Traitement et retraitement

Guide d’odontologie pédiatrique, 3e édition: La clinique par la preuve

Leave a Reply