Le Parodonte / Parodontologie

Le Parodonte / Parodontologie

Le Parodonte

Définition du Parodonte

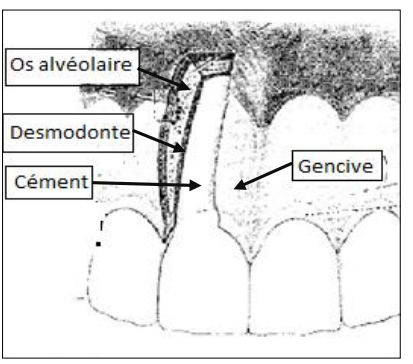

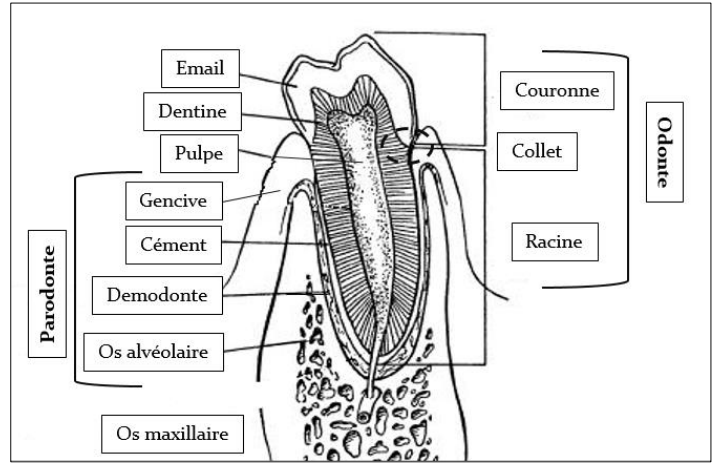

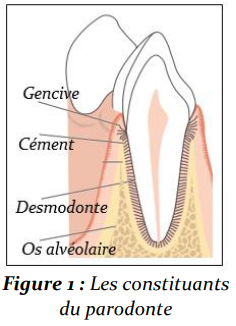

Le parodonte est un ensemble des tissus qui entourent et soutiennent la dent, comprenant la gencive, le cément, le desmodonte et l’os alvéolaire. Ces quatre éléments, bien que distincts dans leur localisation, architecture tissulaire, et compositions biochimique et chimique, fonctionnent ensemble comme une seule unité pour assurer l’attachement de la dent.

- Gencive : Partie visible du parodonte, appelée parodonte superficiel ou tissu de recouvrement, elle recouvre et protège le parodonte profond.

- Cément : Tissu minéralisé recouvrant la dentine radiculaire, fortement attaché à cette dernière.

- Desmodonte : Relie le cément et l’os alvéolaire par des fibres insérées, assurant l’attachement de la dent à son alvéole.

- Os alvéolaire : Circonscrit les racines de la dent en formant des cavités (alvéoles osseuses) où la dent est implantée.

Fonctionnement du Parodonte

Le parodonte remplit plusieurs fonctions essentielles :

- Permet la présence de la dent dans la cavité buccale.

- Fournit un support pour maintenir la dent pendant ses fonctions (mastication, phonation, etc.).

- Transmet et amortit les forces masticatoires, permettant une certaine amplitude de mouvement physiologique.

- S’adapte, dans certaines limites, aux contraintes occlusales et mécaniques.

- Subit un remaniement et un renouvellement constant de ses constituants.

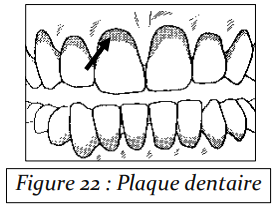

- Se modifie morphologiquement en raison du remodelage tissulaire physiologique, des mouvements orthodontiques, du vieillissement ou de l’accumulation de plaque dentaire.

Les changements dans la matrice extracellulaire d’un tissu parodontal peuvent influencer les activités cellulaires et la structure des tissus adjacents.

Objectifs des Cours

Les cours de 2ème année visent à :

- Décrire les caractéristiques cliniques, histologiques, radiologiques et fonctionnelles de chaque tissu parodontal dans son état sain.

- Décrire l’environnement buccal où le parodonte se trouve.

Terminologie Parodontale

Introduction

La terminologie parodontale est essentielle pour décrire le parodonte, ses éléments, ses pathologies, son examen et son traitement. Elle permet un langage précis et une communication efficace entre praticiens.

Généralités

Préfixes

- a-, an- : Privation, négation.

- ab- : Loin de.

- ana- : Vers le haut, autour.

- ante- : Avant.

- anti- : Contre.

- bi- : Deux.

- bio- : Vie.

- cata- : Sur, contre.

- co-, col-, com-, con-, cum- : Avec.

- de-, des- : Suppression, action contraire.

- dia- : À travers, séparé de.

- di- : Double.

- dis- : Séparé, différent.

- dys- : Trouble, difficulté.

- ecto- : À l’extérieur.

- endo- : En dedans.

- e-, ex- : Hors de.

- exo- : Dedans.

- extra- : En dehors.

- hémi- : À demi.

- hyper- : Au-delà, en excès.

- hypo- : En-dessous, insuffisance.

- intra- : Au-dedans.

- macro- : Grand.

- micro- : Petit.

- mono- : Seul.

- multi- : Plusieurs.

- par-, para- : À côté de.

Suffixes

- -age : Intervention.

- -aire : Racine lexicale.

- -ase : Dégradation.

- -clasie : Briser.

- -ectomie : Ablation.

- -ement : Action, opération.

- -ide : Groupe, famille.

- -ie : État, action permanente.

- -in, -ine : Produit, appartenance.

- -ique : Attributif.

- -isme : État pathologique permanent.

- -ite : Pathologie inflammatoire.

- -lyse : Action de dissoudre.

- -oire : Participant à l’action.

- -ome, -oma : Tumeur.

- -ose : Pathologie chronique.

- -oïde : Ressemblance.

- -pathie : Maladie.

- -plastie : Remodeler.

Lexique des Termes Parodontaux

Organe Dentaire

Complexe tissulaire composé de l’odonte (exposée aux forces masticatoires) et du parodonte (soutien et transmission des forces).

- Odonte : Association de l’émail, de la dentine et de la pulpe.

- Couronne anatomique : Partie émergente de la dent.

- Couronne clinique : Partie visible, délimitée par le bord gingival.

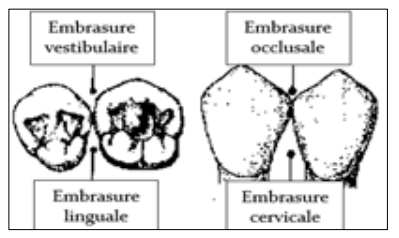

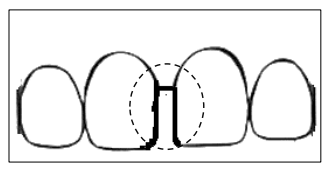

- Embrasure : Espace entre les faces proximales de deux dents adjacentes.

- Racine anatomique : Partie entre l’apex et le collet.

- Rhizalyse : Résorption radiculaire physiologique des dents temporaires.

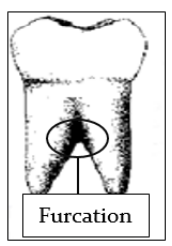

- Furcation : Zone de division des racines d’une dent pluri-radiculée.

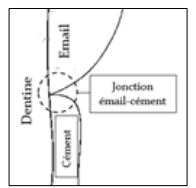

- Collet dentaire : Jonction entre l’émail et le cément.

- Rôles : Incision et broyage des aliments, esthétique du sourire, phonation.

Parodonte

Ensemble des éléments de soutien de la dent : desmodonte, os alvéolaire, cément, gencive.

- Rôles : Ancrage, soutien des dents, esthétique du sourire.

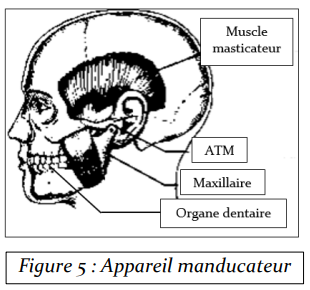

Appareil Manducateur

Unité fonctionnelle incluant les dents, le parodonte, les maxillaires, les muscles masticateurs, les articulations temporo-mandibulaires, et les systèmes vasculo-nerveux.

- Fonctions :

- Mastication : Broyage des aliments.

- Déglutition : Transport des aliments vers l’œsophage.

- Phonation : Émission des phonèmes pour la voix et le langage.

- Manducation : Ensemble des fonctions orales (mastication, sécrétion salivaire, gustation, déglutition, phonation).

Éléments du Parodonte

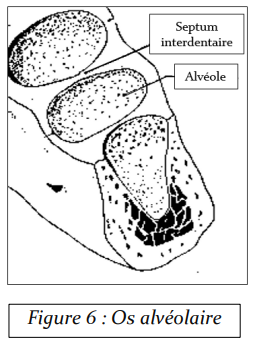

- Os alvéolaire : Partie osseuse des maxillaires formant les alvéoles dentaires.

- Septum interdentaire : Os entre les espaces interdentaires.

- Alvéole dentaire : Cavité contenant les racines.

- Procès alvéolaire : Prolongement osseux contenant les racines.

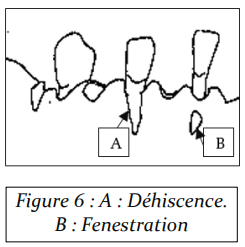

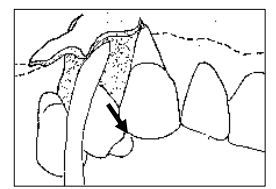

- Déhiscence alvéolaire : Lyse de l’os débutant à la crête marginale.

- Fenestration alvéolaire : Destruction ovalaire de l’os sans atteinte du tiers cervical.

- Cément : Tissu minéralisé recouvrant la dentine radiculaire.

- Jonction amélo-cémentaire : Zone de rencontre entre l’émail et le cément.

- Desmodonte : Ligament reliant le cément à l’os alvéolaire.

- Hypomochlion : Point de rotation d’une dent monoradiculée.

- Ankylose dentaire : Fusion du cément et de l’os alvéolaire.

- Gencive : Muqueuse recouvrant les procès alvéolaires et le collet des dents.

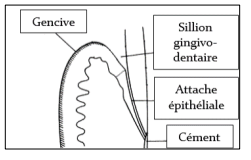

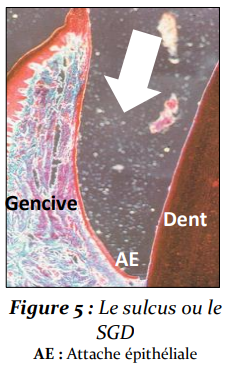

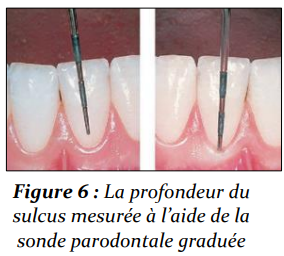

- Sillon gingivo-dentaire : Espace entre la gencive et la dent.

- Attache épithéliale : Épithélium de jonction accolé à la jonction émail-cément.

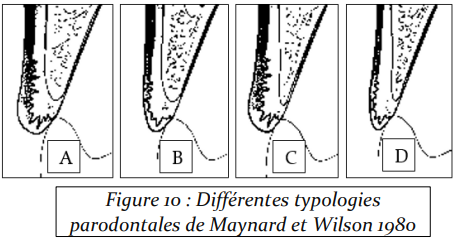

- Biotype parodontal : Caractéristiques tissulaires déterminées génétiquement.

Parodontologie

Ensemble des connaissances sur le parodonte normal et pathologique (anatomie, histologie, physiologie, pathologie, thérapeutique).

- Parodontie : Mise en pratique de la parodontologie.

- Parodontiste : Chirurgien-dentiste spécialisé.

- Médecine parodontale : Relations entre le parodonte et l’état général.

Maladies Parodontales

- Santé : État de bien-être physique, mental et social (OMS, 1946).

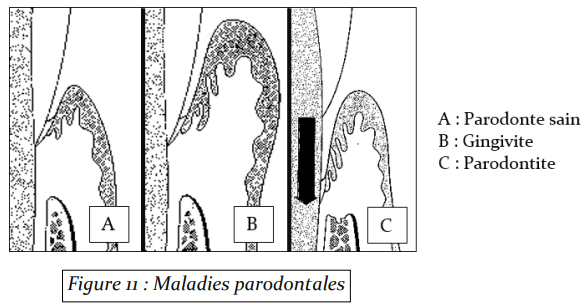

- Maladies parodontales : Affections inflammatoires ou dégénératives du parodonte (gingivites et parodontites).

- Gingivite : Inflammation localisée à la gencive, sans alvéolyse.

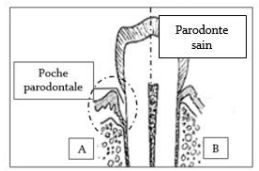

- Parodontite : Inflammation avec poches parodontales et alvéolyse.

- Alvéolyse : Destruction progressive de l’os alvéolaire.

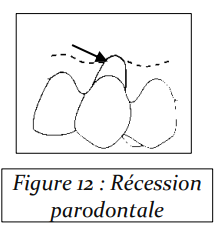

- Récession parodontale : Exposition de la racine par déplacement apical de la gencive.

- Abcès parodontal : Collection purulente localisée.

- Classification : Organisation des maladies par catégories.

- Étiologie : Causes d’une maladie.

- Facteurs de risque : Conditions favorisant une maladie.

Examen Clinique

- Examen du patient : Orienté par le motif de consultation, basé sur l’anamnèse.

- Anamnèse : Renseignements fournis par le patient.

- Diagnostic : Synthèse des éléments pour établir un traitement.

- Symptôme : Manifestation pathologique perçue.

- Saignement : Signe d’altération de l’attache épithéliale.

- Halitose : Fétidité chronique de l’haleine.

- Poche parodontale : Approfondissement du sillon gingivo-dentaire.

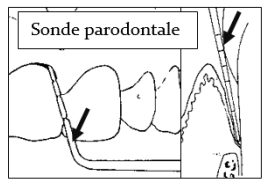

- Sonde parodontale : Instrument pour mesurer la profondeur des poches.

- Sondage parodontal : Mesure des poches.

- Indice parodontal : Chiffre basé sur les modifications du parodonte.

- Syndrome : Association de symptômes ou anomalies.

Traitement Parodontal

- Plan de traitement : Coordination des moyens thérapeutiques.

- Brossage dentaire : Prévention de la colonisation bactérienne.

- Contrôle de plaque : Maîtrise de l’action délétère du biofilm.

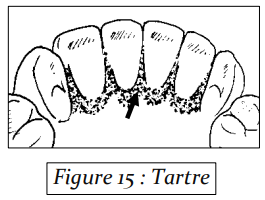

- Tartre : Masse calcifiée de plaque dentaire.

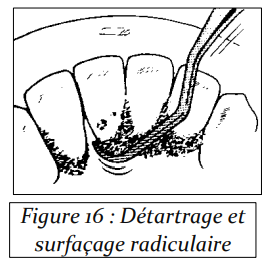

- Détartrage : Exérèse des dépôts calcifiés.

- Surfaçage : Nettoyage des surfaces radiculaires.

- Chirurgie parodontale : Techniques chirurgicales pour traiter les maladies parodontales.

- Cicatrisation : Processus de guérison tissulaire.

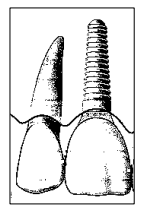

- Implant : Artifice métallique inclus dans l’os.

Autres Termes

- Occlusion dentaire : Contact des dents antagonistes.

- Surcharge occlusale : Force exagérée sur une dent.

- Trauma occlusal : Altération des tissus parodontaux par des forces anormales.

- Hyperfonction : Exagération de la fonction.

- Hypofonction : Diminution de la fonction.

- Atrophie : Diminution du volume des tissus.

- Dysfonction : Perturbation des activités fonctionnelles.

- Dysfonctionnement de l’appareil manducateur : Perturbation musculo-squelettique.

- Parafonction : Activités non fonctionnelles.

- Bruxisme : Contracture non fonctionnelle des muscles mandibulaires.

- Ectopie : Anomalie de position d’un organe.

- Diastème : Espace entre deux dents adjacentes.

- Abrasion dentaire occlusale : Usure des tissus durs par frottement.

Lexique des Termes de la Microbiologie Parodontale

- Écosystème : Unité biologique comprenant des composantes biotiques et abiotiques.

- Salive : Liquide sécrété par les glandes salivaires.

- Plaque bactérienne : Dépôt mou de bactéries et matrice.

- Biofilm : Pellicule bactérienne adhérant aux surfaces.

- Bactérie anaérobie : Bactérie incapable d’utiliser l’oxygène.

- Bactérie parodonto-pathogène : Micro-organisme attaquant les tissus parodontaux.

- Pouvoir pathogène : Manifestations morbides causées par un germe.

- Endotoxine : Toxine diffusée après lyse bactérienne.

- Exotoxine : Toxine sécrétée par les bactéries.

- Fluide gingival : Exsudat séreux nettoyant le sillon gingival.

Quelques Bactéries

- Capnocytophage : Bacille gram négatif, parfois parodonto-pathogène.

- Porphyromonas gingivalis (Pg) : Bactérie anaérobie à fort pouvoir pathogène.

- Prevotella intermedia (Pi) : Coccobacille anaérobie à pouvoir pathogène élevé.

- Fusobacterium nucleatum (Fn) : Bacille fusiforme, anaérobie, commensal.

- Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa) : Coccobacille gram négatif, virulent.

Lexique des Termes de la Science Fondamentale

- Inflammation : Réaction immunitaire à des agents exogènes ou endogènes.

- Exsudat : Fluide et cellules accumulés lors d’une inflammation.

- Collagène : Protéine constituant la substance intercellulaire du tissu conjonctif.

- Hydroxyapatite : Phosphate de calcium des tissus minéralisés.

- Épidémiologie : Étude de la pénétration des maladies dans une population.

Conclusion

La terminologie parodontale évolue avec les avancées de la recherche, la microscopie électronique, les nouveaux produits pharmaceutiques et les progrès scientifiques. Le vocabulaire est en perpétuelle transformation, avec des mots qui changent, disparaissent ou apparaissent.

Références Bibliographiques

- Benque E.P. : La parodontologie de « A » à « Z ». Edition Quintessence International, Paris, 2003.

- Hippolyte M.P. : Lexique anglais-français des termes d’odonto-stomatologiques. Edition CdP, Paris, 2007.

- Sinsoilliez R. : Lexique des termes de parodontologie. Edition Prélat Julien, Paris, 1973.

La Gencive

Introduction

Le parodonte est un organe dédié à maintenir les dents attachées aux maxillaires. Il est constitué de quatre tissus conjonctifs :

- La gencive : Tissu conjonctif recouvert d’épithéliums.

- Le desmodonte : Ligament alvéolo-dentaire.

- Le cément : Tissu minéralisé des racines.

- L’os alvéolaire : Structure de soutien.

La gencive, seule partie visible du parodonte, est étudiée pour ses caractéristiques anatomiques, cliniques, histologiques, radiologiques et physiologiques dans son état sain.

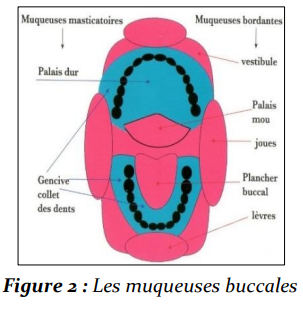

Rappel sur la Muqueuse Buccale

La muqueuse buccale comprend :

- Muqueuse masticatoire : Gencive et tissu du palais dur, supportant les forces de mastication.

- Muqueuse alvéolaire : Muqueuse jugale et labiale.

- Muqueuse spécialisée : Dos de la langue, adaptée à la gustation.

Définition

La gencive est une zone de la muqueuse buccale entourant la région cervicale des dents et recouvrant les procès alvéolaires. Son épithélium est visible, contrairement au tissu conjonctif gingival, au desmodonte, au cément et à l’os alvéolaire, formant le parodonte superficiel.

Aspect Anatomique (Macroscopique)

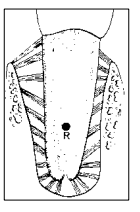

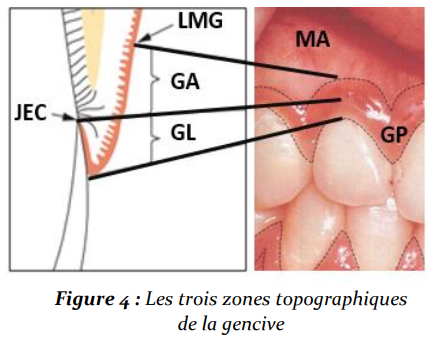

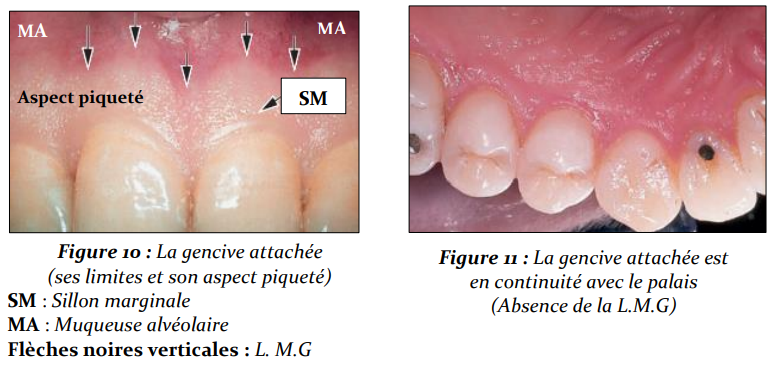

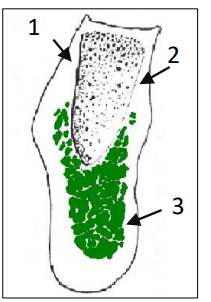

Les tissus gingivaux sont subdivisés en trois zones :

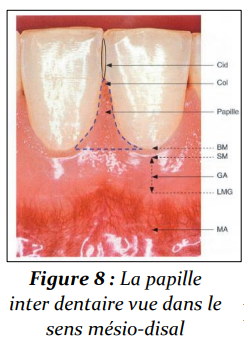

- Gencive marginale (libre) : Non adhérente, limitée par le bord gingival et le sillon marginal. Elle suit la jonction émail-cément (JEC), formant un contour festonné.

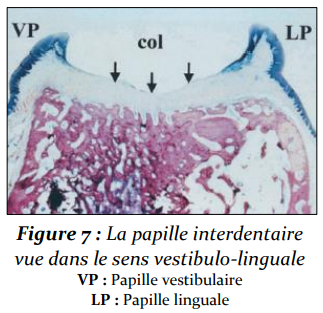

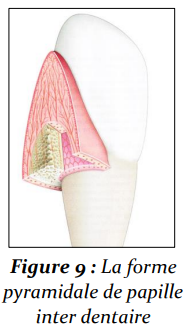

- Gencive papillaire : Portion occupant l’embrasure interdentaire, formée de deux papilles (vestibulaire et linguale) séparées par le col gingival. Sa forme est triangulaire ou pyramidale.

- Gencive attachée : Prolonge la gencive libre en direction apicale, limitée par la ligne muco-gingivale. Elle est ferme, de texture granitée, et varie en hauteur (1 à 9 mm).

L.M.G : Ligne muco-gingivale

G.A : Gencive attachée

G.L : Gencive libre (ou marginale)

G.P : Gencive papillaire

J.E.C : Jonction Email-Cément

M.A : Muqueuse alvéolaire

Aspect Clinique

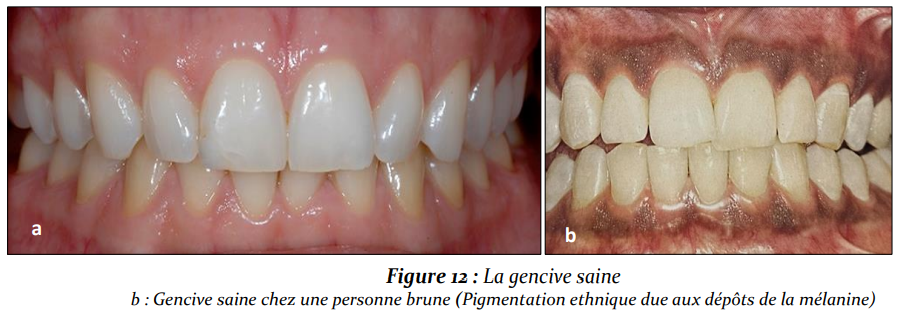

L’état de santé gingivale est évalué par :

- Couleur : Rose corail, parfois avec des pigments mélaniques.

- Contour : Tracé festonné régulier.

- Texture : Granitée (peau d’orange) pour la gencive attachée, lisse pour la gencive marginale.

- Volume : Dépend des éléments cellulaires, intercellulaires et vasculaires.

- Consistance : Ferme et élastique, grâce aux fibres de collagène.

Chez l’enfant, la gencive est plus rouge, ferme, lisse, et rarement granitée.

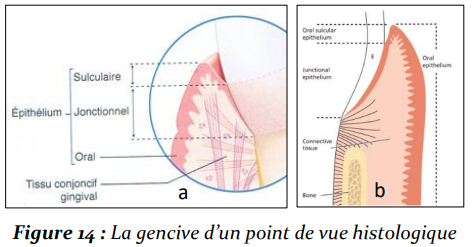

Aspect Histologique (Microscopique)

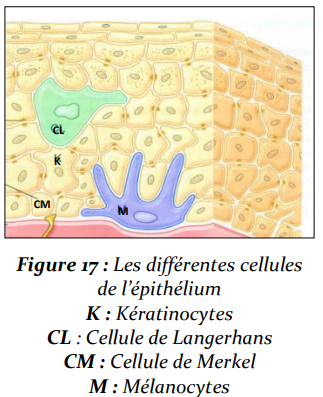

La gencive est composée d’un tissu conjonctif fibreux recouvert d’un épithélium, séparé par une membrane basale.

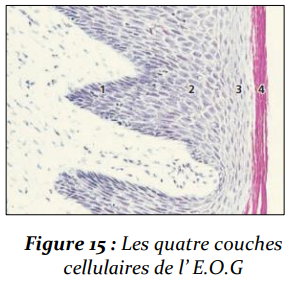

Épithéliums Gingivaux

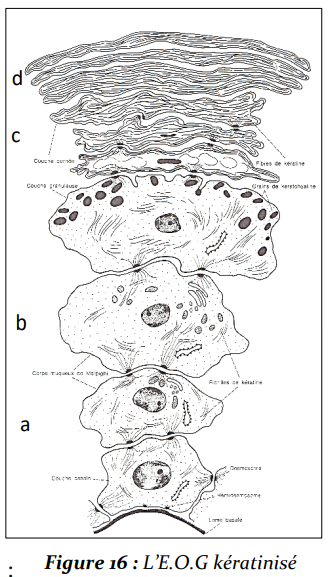

Trois types d’épithéliums pavimenteux stratifiés :

- Épithélium oral gingival : Recouvre les surfaces vestibulaires, linguales et palatines, adapté à la mastication, kératinisé (ortho- ou parakératinisé).

- Épithélium oral sulculaire : Non kératinisé, bordant le sillon gingivo-dentaire.

- Épithélium de jonction : Assure l’ancrage à la dent, non kératinisé, avec un renouvellement rapide.

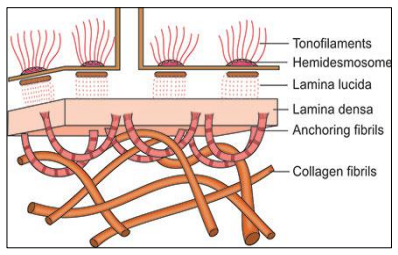

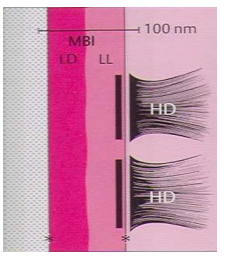

Membrane Basale

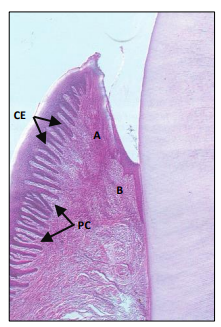

A et B : On note l’absence des PC et CE au niveau de l’EJ et ES

Sépare l’épithélium du tissu conjonctif, composée de lamina lucida et lamina densa, avec des hémidesmosomes pour l’adhésion.

Chorion (Tissu Conjonctif Gingival)

Contient des fibres de collagène, des fibroblastes, des vaisseaux sanguins, des nerfs, et une matrice extracellulaire riche en protéoglycanes.

Vascularisation et Innervation

- Vascularisation : Assurée par les artères dentaires supérieure et inférieure.

- Innervation : Fournie par le nerf trijumeau, avec une sensibilité tactile et douloureuse.

Physiologie et Fonctions

- Protection du parodonte profond : Barrière contre les agressions.

- Maintien de l’intégrité du système dentaire : Ancrage et stabilité.

- Renouvellement : Régénération cellulaire rapide.

- Régénérescence : Réparation après lésions.

- Défense : Réponse immunitaire via les cellules de défense.

- Nutrition : Apport de nutriments via le réseau vasculaire.

- Rôle esthétique : Contribution à l’esthétique du sourire.

Conclusion

La gencive est un élément clé du parodonte, protégeant les structures profondes et contribuant à la fonction et à l’esthétique buccale.

Références Bibliographiques

- Bouchard P. : Odontologie, Parodontologie Dentisterie implantaire, Tome 1. Edition Lavoisier Médecine Science, Paris, 2015.

- Glickman I. : La parodontologie clinique. Edition Julien Prélat, Paris, 1974.

- Lindhe J. : Manuel de parodontologie clinique. Edition CdP, Paris, 1988.

L’Attache Épithéliale

Introduction

L’attache épithéliale (AE) est une structure essentielle du parodonte, assurant la jonction entre la gencive et la dent. Elle protège les tissus parodontaux profonds contre les agressions buccales.

Définition

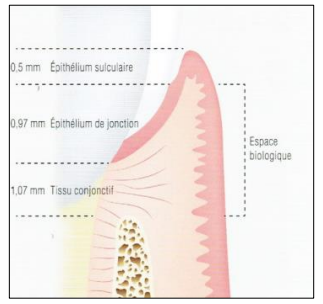

L’AE est un épithélium de jonction situé au fond du sillon gingivo-dentaire, accolé à la jonction émail-cément, renforcé par des fibres gingivales.

Aspect Histologique

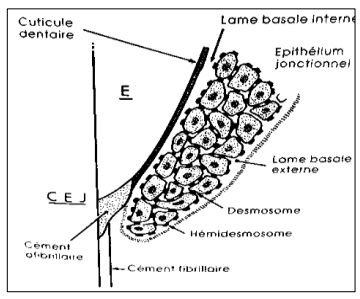

L’AE est composée de :

- Épithélium de jonction : Non kératinisé, avec des couches basale et suprabasale.

- Lame basale interne : Interface entre l’AE et la surface dentaire, avec une cuticule biologique.

- Lame basale externe : Sépare l’AE du tissu conjonctif, avec hémidesmosomes.

Physiologie

L’AE remplit plusieurs fonctions :

- Adhésion : Jonction gingivo-dentaire via la lame basale et les tonofilaments.

- Perméabilité : Contrôle du transit des ions et molécules.

- Défense : Phagocytose et activité lysosomiale.

- Renouvellement : Régénération rapide des cellules.

- Régénérescence : Réparation après lésions, en l’absence d’inflammation.

Conclusion

L’AE est cruciale pour protéger le parodonte profond. Sa vulnérabilité aux agressions chimiques et bactériennes en fait une cible clé dans les lésions parodontales.

Références Bibliographiques

- Bouchard P. : Odontologie, Parodontologie Dentisterie implantaire, Tome 1. Edition Lavoisier Médecine Science, Paris, 2015.

- Glickman I. : La parodontologie clinique. Edition Julien Prélat, Paris, 1974.

- Lindhe J. : Manuel de parodontologie clinique. Edition CdP, Paris, 1988.

L’Os Alvéolaire

Introduction

L’os alvéolaire (OA) forme, avec le desmodonte et le cément, l’appareil d’ancrage de la dent. Il interagit constamment avec ces tissus et dépend de la présence des dents.

Rappel sur le Tissu Osseux

Le tissu osseux comprend des zones minéralisées (corticales, trabéculaires) et non minéralisées, contenant des cellules, des éléments vasculo-nerveux et une matrice extracellulaire.

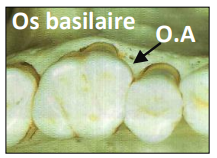

Définition

L’OA est la partie des maxillaires contenant les alvéoles dentaires, également appelée procès alvéolaire.

Anatomie (Macroscopique)

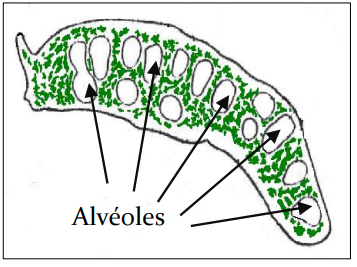

L’OA comprend :

- Corticales : Tables osseuses externe (vestibulaire) et interne (linguale/palatine).

- Alvéoles : Cavités logeant les racines, adaptées à leur forme.

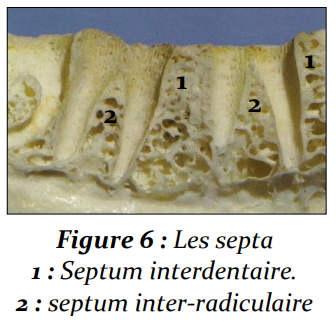

- Septa : Os entre les alvéoles (interdentaires) ou racines (interradiculaires).

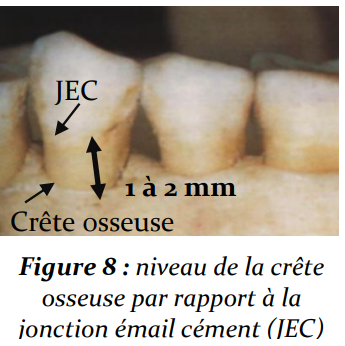

- Crête alvéolaire : Située 1 à 2 mm sous la jonction émail-cément, au contour festonné.

- Variations anatomiques :

- Fenestration : Zone isolée où la racine est mise à nu.

- Déhiscence : Absence de rebord osseux jusqu’à la crête.

Histologie (Microscopique)

L’OA est un tissu conjonctif calcifié, avec :

- Os compact : Lamelles denses, périoste, et systèmes haversiens.

- Os spongieux : Espaces médullaires avec moelle osseuse.

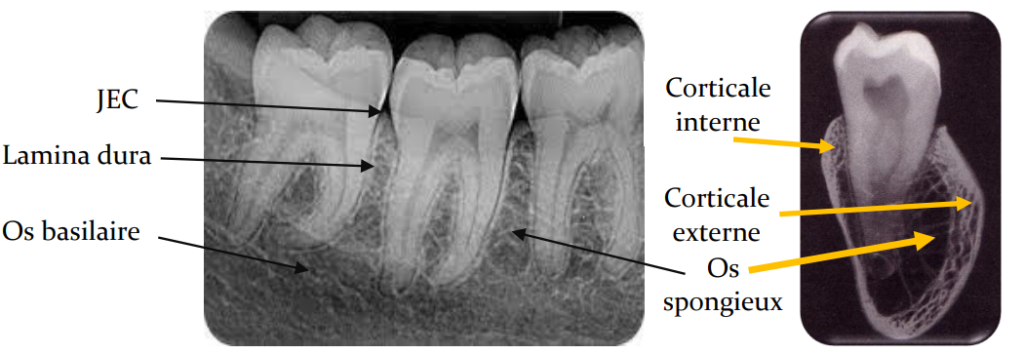

- Paroi alvéolaire : Lame criblée avec canaux de Volkmann, apparaissant comme la lamina dura en radiographie.

- Cellules : Ostéoblastes, ostéocytes, ostéoclastes.

- Matrice extracellulaire :

- Trame organique : Collagène (type I majoritairement), fibres intrinsèques et extrinsèques (fibres de Sharpey).

- Trame minérale : Hydroxyapatites et autres minéraux.

Caractéristiques en Fonction de l’Âge

- Enfant : Lamina dura marquée, trabécules épaisses, espaces médullaires larges.

- Vieillard : Amincissement des corticales, diminution de la densité et du métabolisme.

Aspect Radiographique

L’OA apparaît radio-opaque, avec :

- Lamina dura : Bande opaque fine.

- Septa interdentaires : Images radio-opaques.

- Os spongieux : Trabécules régulières.

- Interligne : Espace radio-clair représentant le desmodonte.

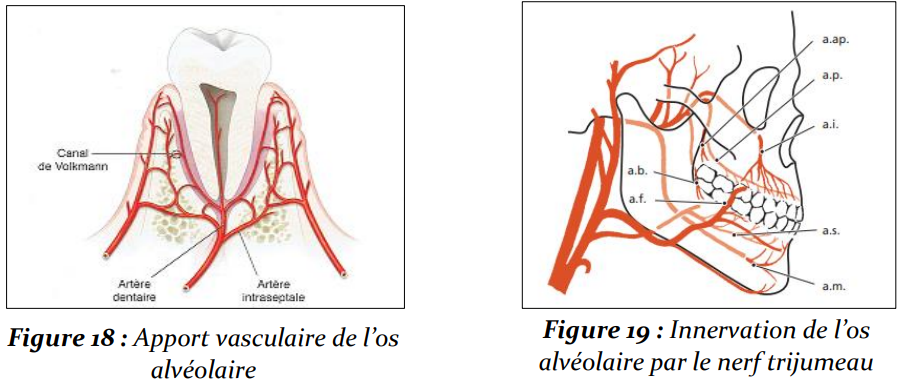

Vascularisation et Innervation

- Vascularisation : Artères dentaires supérieure et inférieure.

- Innervation : Nerf trijumeau (nerfs dentaires supérieur et inférieur).

Physiologie

- Ancrage de la dent : Via les fibres de Sharpey.

- Soutien des tissus mous : Attache de la gencive.

- Remaniement osseux : Résorption et apposition équilibrées.

- Labilité osseuse : Adaptation aux forces occlusales.

- Nutrition : Via les canaux de Volkmann.

- Équilibre calcique : Réservoir de calcium.

Conclusion

L’OA se distingue par sa plasticité fonctionnelle et biologique, adaptée à l’ancrage et à la réponse aux contraintes dentaires.

Références Bibliographiques

- Borghetti A., Monnet-Corti V. : La chirurgie plastique parodontale. Edition CdP, Paris, 2000.

- Fourel J., Falabregues R. : La parodontologie pratique. Edition Julien Prélat, Paris, 1978.

- Glickman I. : La parodontologie clinique. Edition Julien Prélat, Paris, 1974.

- Lindhe J. : Manuel de parodontologie clinique. Edition CdP, Paris, 1988.

Le Desmodonte

Introduction

Le desmodonte est un tissu conjonctif fibreux attachant la dent à l’os alvéolaire, visible sur une dent extraite par les fibres adhérant au cément.

Définition

Le desmodonte, ou ligament alvéolo-dentaire, est un tissu conjonctif fibreux entourant et attachant les racines des dents à l’os alvéolaire (AAP, 2001).

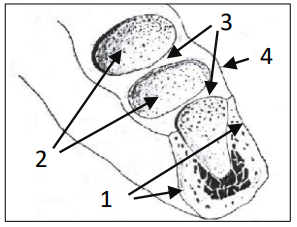

Développement du Desmodonte

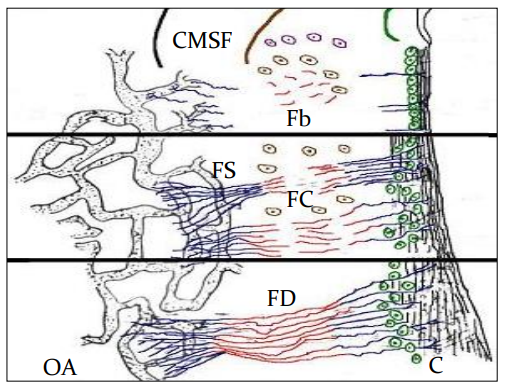

CMSF : Couche moyenne du sac folliculaire

Fb : Fibroblaste.

FC : Fibres de collagène.

FS : Fibres de Sharpey.

FD : fibres desmodontales

OA : Os alvéolaire. C : Cément

Dérivé du sac folliculaire, le desmodonte se forme pendant la cémentogénèse et l’ostéogenèse, avec des fibroblastes produisant des fibres de collagène (fibres de Sharpey) insérées dans le cément et l’os.

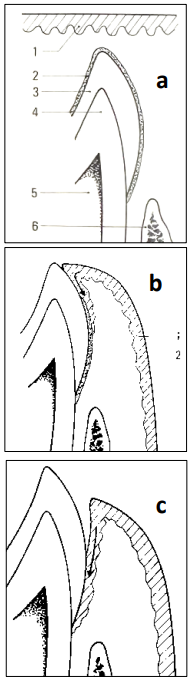

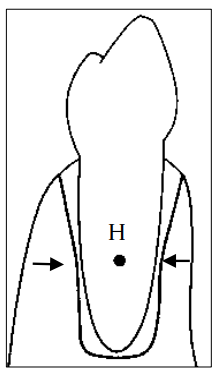

Structure Macroscopique

Le desmodonte est une bande fibreuse de 0,15 à 0,38 mm, plus large aux régions cervicale et apicale, avec un rétrécissement médian (hypomochlion). Radiologiquement, il apparaît comme un espace radio-clair.

Caractéristiques Histologiques

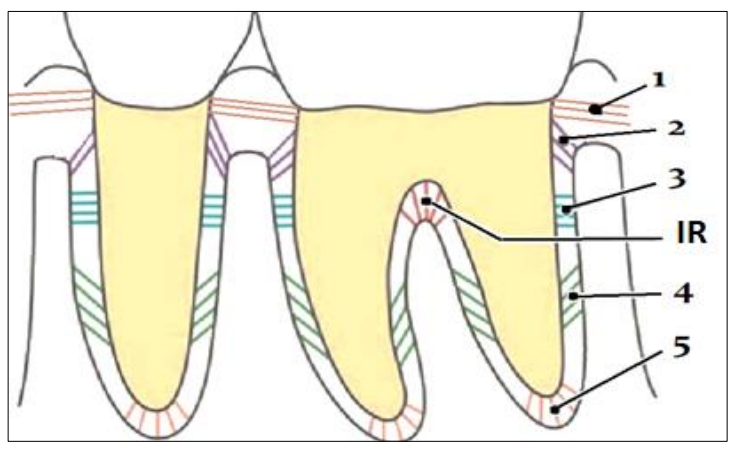

Le desmodonte est composé de :

1 : Fibres supra-crestales

2 : Fibres du rebord alvéolaire

3 : Fibres horizontales

4 : Fibres obliques

5 : Fibres apicales

IR : Fibres interradiculaires

| Groupes | Localisation | Fonctions |

|---|---|---|

| Fibres supra-crestales | S’étendent interproximalement au-dessus du septum interdentaire | Lient les dents |

| Fibres du rebord alvéolaire | Attachées au cément juste au-dessus de la jonction émail-cément et rejoignent le rebord de la crête osseuse | Résistent aux forces d’intrusion et de rotation |

| Fibres horizontales | Perpendiculaires au grand axe de la dent | S’opposent aux forces latérales |

| Fibres obliques | Partent du cément pour s’insérer dans l’os en direction coronaire. Les 85 % environ des fibres desmodontales sont obliques | Opposent aux forces axiales et transforment les chocs des forces masticatoires en tension sur l’os alvéolaire |

| Fibres apicales | Rayonnent autour de l’apex, en se répartissant en éventail | Opposent aux mouvements de bascule et à l’extrusion de la dent |

| Fibres interradiculaires | Passent au-dessus du septum interradiculaire, retrouvées seulement au niveau des dents pluri-radiculées |

- Système fibreux :

- Fibres de collagène : Types I, III, V, organisées en cinq groupes (supra-crestales, rebord alvéolaire, horizontales, obliques, apicales).

- Fibres secondaires : Réticulines et élastiques, supportant nerfs et vaisseaux.

- Population cellulaire : Fibroblastes, cellules osseuses, cémentaires, restes épithéliaux de Malassez, cellules de défense.

- Substance fondamentale : Gel polysaccharidique (protéoglycanes, glycoprotéines, acide hyaluronique) amortissant les pressions.

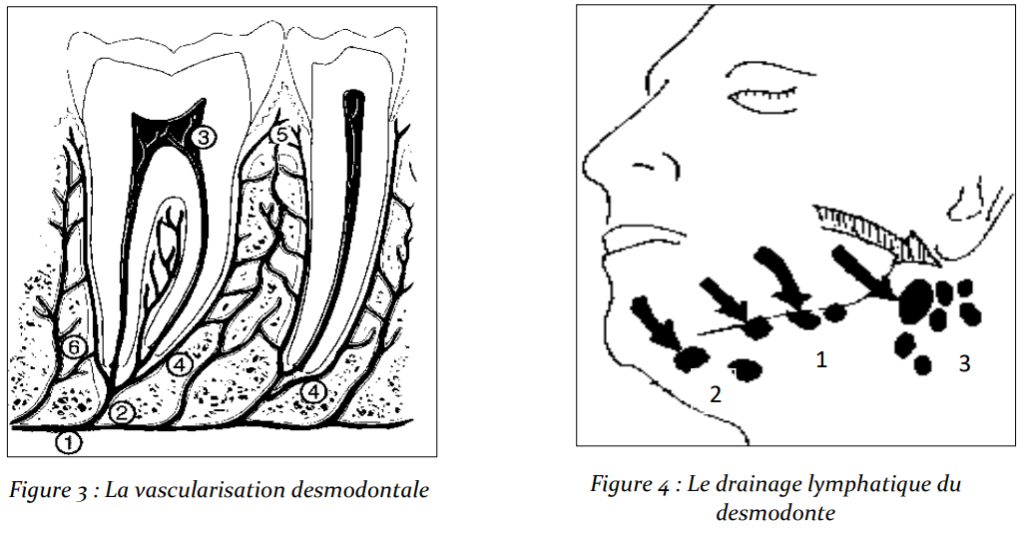

Système Vasculo-Nerveux

- Vascularisation : Artères dentaires, vaisseaux apicaux, perforants et gingivaux.

- Drainage lymphatique : Vers les ganglions sous-maxillaires, sous-mentaux et cervicaux.

- Innervation : Nerf trijumeau, avec sensibilité douloureuse, tactile et proprioceptive.

Physiologie et Fonctions

- Attachement : Fixation de la dent via les fibres de Sharpey.

- Support : Amortissement des contraintes occlusales.

- Réparation : Activité métabolique intense pour la régénération tissulaire.

- Sensorielle : Détection des forces et positions dentaires.

- Nutrition : Apport de nutriments via le réseau vasculaire.

Conclusion

Le desmodonte est fondamental pour la physiopathologie parodontale et le fonctionnement de l’appareil manducateur.

Références Bibliographiques

- Borghetti A., Monnet-Corti V. : La chirurgie plastique parodontale. Edition CdP, Paris, 2000.

- Fourel J., Falabregues R. : La parodontologie pratique. Edition Julien Prélat, Paris, 1978.

- Glickman I. : La parodontologie clinique. Edition Julien Prélat, Paris, 1974.

- Lindhe J. : Manuel de parodontologie clinique. Edition CdP, Paris, 1988.

Le Parodonte / Parodontologie

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Leave a Reply