Le diagnostic radiologique en parodontologie

Le diagnostic radiologique en parodontologie

Introduction

Se contenter d’un examen clinique est parfois insuffisant pour poser un diagnostic correct de la maladie parodontale. Le praticien doit pouvoir exploiter tous les examens complémentaires qui l’aident à préciser son diagnostic définitif sans toutefois remplacer l’examen clinique.

La radiographie compte parmi les examens complémentaires très utiles dans la pratique de la chirurgie dentaire globalement et en parodontologie spécialement, vu les données très précieuses qu’elle fournit sur l’état de l’organe dentaire et les organes périphériques qui l’entourent.

Avantages et limites

La radiographie permet d’apprécier l’état des tissus minéralisés de l’organe dentaire : l’émail, la dentine et surtout les tissus parodontaux calcifiés inaccessibles cliniquement, comme l’os alvéolaire avec ses différentes structures et, dans de rares situations, le cément. Ces tissus apparaissent sur le cliché sous forme d’image dite radio-opaque (blanche), dont l’intensité est proportionnelle au degré de minéralisation du tissu. Les tissus mous, comme la gencive, la pulpe et le desmodonte, étant des tissus non minéralisés, apparaissent comme une image dite radio-claire (noire), donc invisible dans le cliché. Une exception concerne le desmodonte et la pulpe : ces deux tissus sont logés dans un espace bordé par un tissu radio-opaque (la dentine autour de la pulpe et l’os alvéolaire pour le desmodonte), ce qui permet d’apprécier clairement leurs dimensions, mais pas leur contenu.

Les différents procédés de radiographie bucco-dentaire

Selon le placement du cliché radiographique lors de la prise de radio, on distingue la radiographie intrabuccale et extrabuccale.

La radiographie intrabuccale

Le cliché rétroalvéolaire

C’est un petit film de 2×3 cm ou de 3×4 cm placé en bouche derrière l’organe dentaire, pouvant inclure entre 2 et 4 dents, et posé soit sur sa longueur, soit sur sa largeur. Ce cliché donne une image excellente de l’organe dentaire, bien que limitée en nombre de dents visibles et offrant peu ou pas de visibilité des organes périphériques (cavités sinusales ou canal dentaire inférieur). On peut visualiser toute la formule dentaire en augmentant le nombre de clichés jusqu’à 10, 12 ou 14 clichés juxtaposés.

Impératifs d’un bon cliché rétroalvéolaire

Parmi les impératifs d’un bon cliché rétroalvéolaire, on note la fidélité de l’image, qui doit reproduire l’organe dentaire dans ses dimensions réelles. Pour satisfaire cet impératif, deux méthodes de réalisation de cliché sont proposées :

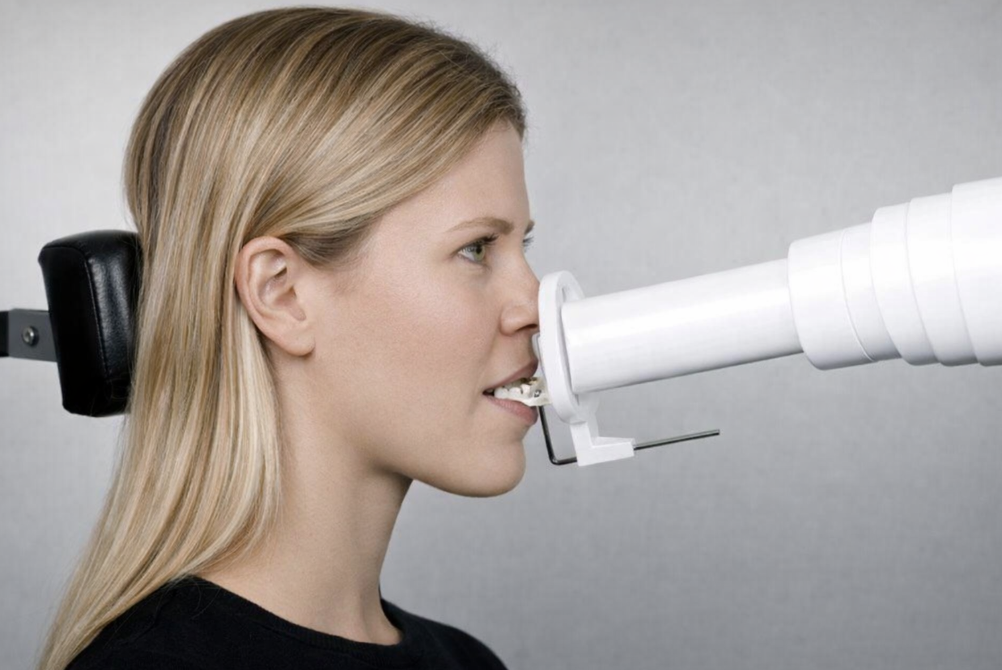

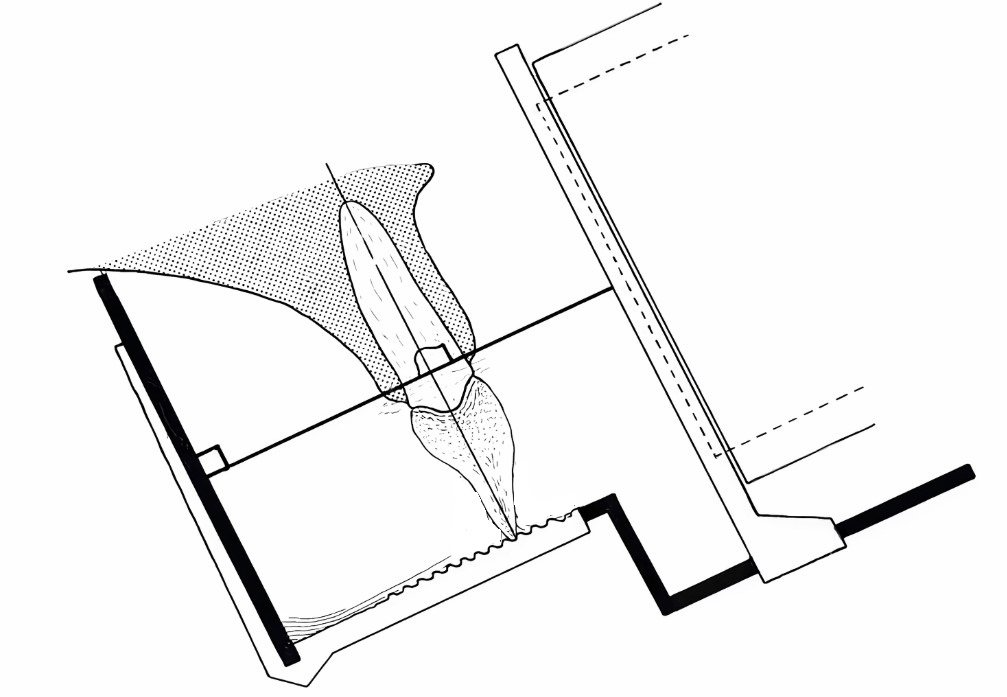

- Technique de parallélisme ou orthogonale :

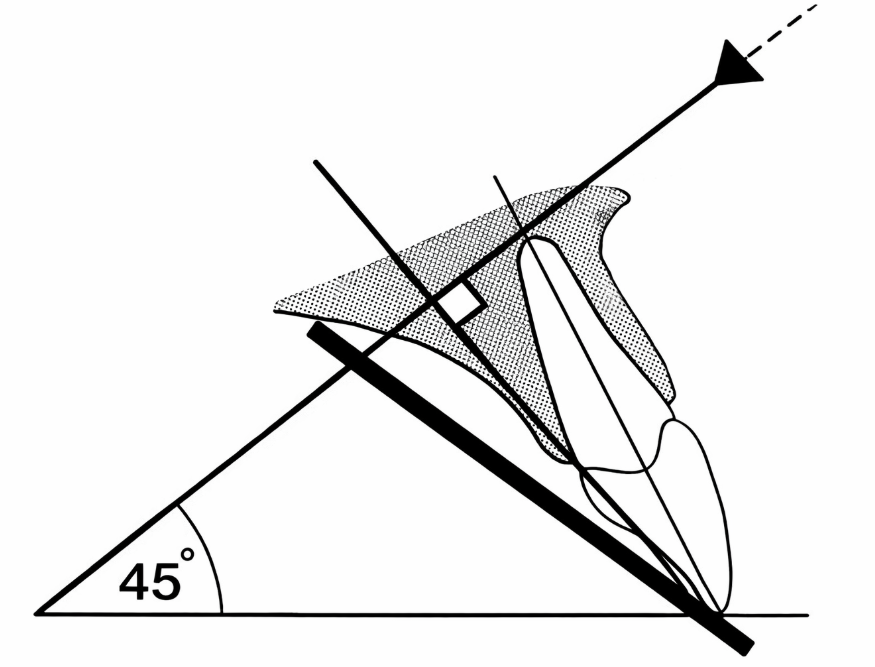

Le film est porté par un support rigide placé parallèlement à l’axe de la dent et relié au cône acheminant les rayons X de façon perpendiculaire. Cette technique donne une image excellente, reproduisant le plus fidèlement les dimensions et les structures de l’organe dentaire. - Technique de la bissectrice :

Devant les difficultés à placer parfois le support parallèlement à l’axe de la dent, cette technique consiste à orienter le faisceau de rayons X non pas perpendiculairement à l’axe de la dent ni à celui du support, mais plutôt à celui de la bissectrice de ces deux axes, estimée par le regard du praticien.

Quel que soit la méthode utilisée, il est impératif d’inclure tout l’organe dentaire dans le champ d’action des rayons X. Concernant la couronne clinique, il n’y a aucune difficulté pour la filmer, mais pour l’apex des dents, il faut inclure l’axe reliant l’aile du nez à l’orifice de l’oreille dans la zone d’irradiation.

Le cliché occlusal

C’est un cliché de 4×5 cm qui donne une image occlusale des maxillaires afin de visualiser les structures dentaires dans le sens vestibulo-buccal. Le film est posé en intrabuccal sur les faces occlusales des dents.

Le cliché interproximal ou bite-wing

Un petit film est porté par un support mordu et posé derrière les dents en position d’intercuspidation. Ce cliché présente les caractéristiques suivantes :

- Moindre degré de distorsion : Il offre une image précise avec un minimum de déformation.

- Visualisation des septa osseux : Il permet de visualiser les septa osseux maxillaires et mandibulaires dans le même temps.

- Limitation aux zones apicales : Les zones apicales se situent hors de la zone évaluée.

- Indications principales : C’est la technique de choix pour l’évaluation des lésions intraosseuses, la visualisation des restaurations non adéquates et des lésions carieuses.

La radiographie extrabuccale

Radiographie panoramique ou orthopantomographie

C’est un cliché couramment employé en chirurgie dentaire. Il permet d’obtenir des informations en 2 dimensions et donne une vue générale sur :

- L’ensemble des arcades dentaires.

- Le rapport des dents avec les structures périphériques : sinus maxillaires, fosses nasales, canal dentaire, etc.

- L’articulation temporo-mandibulaire.

Indications de la radiographie panoramique

La radiographie panoramique est utile pour :

- La détection des anomalies du développement des maxillaires.

- La détection des lésions pathologiques des dents et des maxillaires, ainsi que des fractures.

- L’appréciation de la distribution et de la sévérité de la destruction osseuse dans la maladie parodontale.

- Chez les enfants, l’évaluation de l’âge dentaire.

Tomographie des articulations temporo-mandibulaires

Très utilisée pour l’étude des articulations temporo-mandibulaires (ATM) en bouche ouverte et fermée, elle visualise le condyle et les surfaces osseuses de manière satisfaisante.

Tomodensitométrie ou scanographie

Cet examen permet de donner une image dans les 3 dimensions de l’espace. Bien qu’il soit fondamental dans un bilan pré-implantaire, le scanner a des indications très limitées dans le diagnostic et l’évaluation du traitement des maladies parodontales. Il est principalement indiqué pour :

- Traumatologie.

- Pathologies tumorales et inflammatoires.

- Malformations crâniennes.

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Les images sont réalisées grâce à un champ magnétique. En fonction des informations renvoyées à l’organisme, un système informatique compose une image numérique qui sera imprimée sur un film.

Indications de l’IRM

Cet examen permet :

- D’étudier l’anatomie du massif facial : os, muscles, vaisseaux, dents, etc.

- De déterminer les malformations cranio-faciales, les processus tumoraux et inflammatoires.

- De détecter une adénopathie cervico-faciale.

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Leave a Reply