L’anesthésie en Odontostomatologie : Produits et techniques

L’anesthésie en Odontostomatologie : Produits et techniques

Les produits anesthésiques

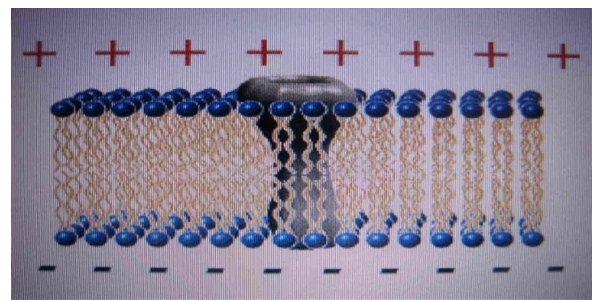

La suppression de la douleur per opératoire constitue un des aspects les plus importants de notre spécialité. Les anesthésiques locaux (AL) sont les médicaments les plus employés dans notre profession, ceux sont des drogues qui ont la propriété d’interrompre d’une manière réversible, la propagation de l’influx nerveux sans entrainer ni la perte de conscience, ni de la sensibilité générale. La conduction de l’influx nerveux est liée aux modifications du gradient électrique trans-membranaire en raison des mouvements ioniques en particulier sodiques (Na+) et potassiques (K+).

La dépolarisation est liée à l’entrée du sodium dans la fibre nerveuse à partir du liquide extracellulaire grâce à des canaux sodiques spécifiques de la membrane. La repolarisation est due à la sortie du potassium de la cellule, l’équilibre ionique est ensuite conservé par la mise en jeu de la pompe sodium potassium membranaire.

Activité de l’anesthésique local

Vitesse d’action

Dépend de :

- Liposolubilité : qui favorise la diffusion et la quantité de la forme ionisée disponible d’où plus le coefficient de partage entre lipide et eau est élevé plus l’agent anesthésique est puissant.

- pKa (constante de dissociation valeur du pH pour laquelle la solution est ionisée à 50%).

- Délai.

- Conditions de validité.

Durée d’action

Dépend de :

- Liposolubilité.

- Liaison aux protéines plasmatiques.

- Vasoconstricteur.

- État physiologique.

- Conditions de stockage.

- Délai de validité.

La puissance de l’anesthésie dépend donc d’un certain nombre de paramètres (liés au produit) mais elle dépend également du type de fibre nerveuse. Classiquement, les fibres les plus fines sont les plus sensibles aux anesthésiques (C > A), mais plusieurs études révèlent que l’ordre est plutôt (A > C).

Métabolisme

- Esters : Hydrolysés par les cholinestérases plasmatiques qui libèrent l’acide para-aminobenzoïque, un agent allergisant.

- Amides : Hydrolysés par le foie en divers composés hydrosolubles rarement associés à des réactions allergiques.

- Métabolites hydrosolubles : Des esters comme des amides sont excrétés par les reins (élimination urinaire).

Composition de la carpule d’anesthésie

Chaque carpule anesthésique contient 1,8 ml de produit composé de :

- La molécule anesthésique.

- Le vasoconstricteur.

- Les conservateurs.

- Le solvant.

Actuellement, il n’existe aucune normalisation des carpules anesthésiques, c’est-à-dire que la couleur et la présentation sont dépendantes de la volonté du fabricant. Le praticien doit être d’autant plus vigilant.

Les principales molécules anesthésiques utilisées en odontologie

La classification de Lofgren des anesthésiques locaux est basée sur les structures des molécules anesthésiques, ces molécules anesthésiques sont toutes des bases faibles qui possèdent 3 parties :

- Un pôle lipophile (extrémité aromatique).

- Un pôle hydrophile (extrémité aminée).

- Une chaîne intermédiaire porteuse d’une liaison ester ou d’une liaison amide.

La liaison chimique qui unit la chaîne intermédiaire et le pôle lipophile détermine l’appartenance de l’anesthésique local à une des familles de molécules anesthésiques :

- Amino-amides : Regroupent les anesthésiques possédant une fonction amine (ex. lidocaïne : 1948).

- Amino-esters : Regroupent les anesthésiques possédant une fonction ester.

Les anesthésiques locaux de la famille des amino-esters sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques. La procaïne a été synthétisée en 1905 par Einhorn. Elle est disponible sous la dénomination commerciale de Novocaïne.

Produits anesthésiques

- La Lidocaïne (Xylocaïne® ou Lidocaïne®) : C’est un amide, pour l’anesthésie par infiltration on utilise 2 à 60 ml de solution de 0,5% à 2% avec adrénaline au 1/200.000 ou sans adrénaline, l’installation de l’anesthésie est rapide et dure de 1h à 1h30 mais de 2h avec adrénaline, la dose maximale est de 300 mg en absence d’adrénaline et de 500 mg si la solution est adrénalinée ; pour l’anesthésie de contact on utilise des solutions de 2 à 4% sans dépasser 250 mg.

- La Mépivacaïne (Scandicaïne®) : Passe la barrière placentaire. De plus, du fait de l’immaturité du système hépatique, elle est toxique chez le fœtus. Son usage est contre-indiqué en obstétrique, c’est-à-dire chez la femme enceinte, mais il est particulièrement indiqué chez les hypertendus, les cardiaques, les diabétiques ; pour les anesthésies par infiltration on utilise 5 à 40 ml de solution de 1 à 2%, l’installation de l’anesthésie est rapide et dure 2h, la dose maximale est de 1000 mg, la mépivacaïne est moins vasodilatatrice que la lidocaïne et peut être utilisée sans adjonction d’adrénaline.

- La Bupivacaïne (Marcaine®) : C’est un amide, on utilise des solutions de 0,25 à 0,75% sans dépasser 200 mg, sa durée d’action est de 3 à 8h sans ou avec adrénaline à 1/200.000 (toxicité cardiaque, 15 fois celle de la Xylocaïne).

- L’articaïne (Septanest®, Alphacaine®, Ubistesin®, Pressicaïne®) : Effet cardio-dépresseur minime, donc il est préconisé chez la femme enceinte.

Les vasoconstricteurs

Les anesthésiques locaux ont tous une action vasodilatatrice, celle-ci est compensée par des vasoconstricteurs. Les vasoconstricteurs permettent de diminuer la résorption de la molécule, ils augmentent la durée d’anesthésie et diminuent le saignement pendant les actes chirurgicaux. Les anesthésiques locaux sont tous disponibles avec ou sans vasoconstricteur.

Les vasoconstricteurs les plus souvent couplés aux molécules anesthésiques sont :

- L’adrénaline (épinephrine) : Le produit le plus utilisé ; l’adrénaline compense l’action dépressive des anesthésiques locaux sur le cœur et la circulation en agissant sur les récepteurs adrénergiques alpha, bêta1 et bêta2 de tout le système nerveux sympathique, utilisé à des concentrations de 1/100.000 (1 mg/100 ml) ou de 1/200.000 (1 mg/200 ml).

- La noradrénaline (Levophed®) : L’effet prédominant est sur les récepteurs alpha, elle a peu d’effet sur le rythme cardiaque.

- La corbadrine (Lévonoréphédrine).

- La phényléphrine (Neo-Synephrine®).

La majorité des complications attribuées à l’utilisation de vasoconstricteurs ont surtout été liées à leurs mauvais usages. Actuellement, les vasoconstricteurs font partie intégrante et indispensable des anesthésiques locaux. Il faut les utiliser correctement de façon à pouvoir bénéficier pleinement de leurs avantages.

Les éviter en cas de :

- Trouble du rythme cardiaque : arythmie cardiaque ACFA.

- Hypertension non équilibrée mal contrôlée.

- Os irradié (patient ayant subi une radiothérapie au niveau de la sphère oro-faciale plus de 40 GY) est moins irrigué (risque d’ischémie).

- Phéochromocytome (tumeur de la médullo-surrénale, c’est la partie interne de la glande surrénale) on a une sécrétion en excès d’adrénaline.

- Patient sous bisphosphonates.

Avantages de l’utilisation de vasoconstricteurs

Ces avantages sont interdépendants ; les vasoconstricteurs :

- Augmentent la durée d’action de l’anesthésique injecté.

- Permettent de localiser la solution anesthésique sur le site d’injection et retardent la résorption de la solution.

Par conséquent :

- Ils diminuent les effets systémiques et toxiques.

- Ils permettent l’emploi de volume plus faible de solution anesthésique.

- Lors des actes chirurgicaux, le saignement est moins important.

Les conservateurs

Les produits anesthésiques utilisés contiennent des conservateurs :

- Les parabens : Sont des esters de l’acide para-hydroxybenzoïque, ils sont bactériostatiques et antifongiques ; leur utilisation se fait de plus en plus rare car les opercules des cartouches sont actuellement en caoutchouc de synthèse.

- Les sulfites : Ce sont des sels de l’anhydride sulfureux (SO2), ils servent de conservateurs avec des propriétés antioxydantes, ils sont présents dans de nombreux produits alimentaires (E221, E222…).

Ces produits de conservation peuvent être à l’origine de réactions allergiques.

Contre-indications & précautions

- Métabolisation hépatique : Réduire la dose si insuffisance hépatique.

- Cirrhose : Elle diminue la clairance des AL.

- Insuffisance rénale : Crée une accumulation du métabolite (surdosage) de l’AL employé qui a des propriétés convulsivantes.

- Porphyries hépatiques : Ne sont autorisés que les dérivés esters type procaïne.

Interférences médicamenteuses

- Inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO) : Il faut arrêter ces derniers 2 semaines avant l’emploi des AL.

- Cimétidine : C’est un anti-histaminique anti-ulcéreux utilisé en gastro-entérologie, elle provoque une inhibition du métabolisme hépatique de la lidocaïne, il y a donc possibilité d’accidents toxiques.

- Bêtabloquants : Exemple : Sectral®, Detentiel®, Betapressine® ; ils provoquent une augmentation des taux plasmatiques de lidocaïne.

Pour ces produits, il convient donc d’adapter la posologie des AL utilisés.

Interactions médicamenteuses

L’effet des AL peut interférer avec celui d’autres médicaments :

Médicaments potentialisant l’effet des AL :

- Les analgésiques morphiniques (morphine…).

- Les neuroleptiques.

- Les antidépresseurs (IMAO).

Substances diminuant l’effet des AL :

- Une forte sulfaminothérapie.

- L’éthylisme (alcooliques).

- Milieu acide (infections).

Toxicité

La toxicité des AL est proportionnelle aux taux plasmatiques.

- Ceux-ci dépendent de la dose injectée, de la vitesse d’injection et du site d’injection.

- La toxicité neurologique apparaît à des concentrations plasmatiques plus faibles que la toxicité cardiovasculaire.

- L’injection intra-vasculaire expose à un risque majeur de toxicité cardiaque grave.

Il ne faut pas dépasser : 7 mg/kg/24h de lidocaïne, cela est équivalent à :

- 6 carpules 4%.

- 8 carpules 3%.

- 12 carpules 2% (avec vasoconstricteur).

Toxicité neuronale

- Étourdissements, vertiges et exceptionnellement : crises convulsives généralisées.

Toxicité cardiovasculaire

- Hypotension, tachy- ou bradycardie, aboutissant à un arrêt cardiaque.

Réaction d’hypersensibilité

Exceptionnelle, due aux conservateurs (parabens et métabisulfites), qui se manifeste par :

- Réactions locales : Érythème local, urticaire, œdème.

- Réactions systémiques : Érythème généralisé, bronchospasme, hypotension, tachycardie, collapsus.

Conclusion

- Respecter les conditions de stockage et les dates de péremption.

- Éviter la mépivacaïne (Scandicaïne®) chez la femme enceinte en raison du potentiel de fœtotoxicité.

- Utiliser un produit contenant un vasoconstricteur, en quantité suffisante.

- Respecter les doses (toxicité).

- L’articaïne est 1,5 fois plus puissante que la lidocaïne, elle est 2 fois moins toxique. C’est actuellement l’anesthésique de choix.

Techniques anesthésiques

Introduction

Aujourd’hui, il est possible de diminuer ou de supprimer la douleur grâce à l’anesthésie locale ou locorégionale. Cependant, la connaissance des techniques anesthésiques ainsi que l’anatomie augmente la précision et la fiabilité de ce geste.

Notions importantes

- Un bon anesthésique donne un bloc différentiel (sensitif > moteur), ce qui représente un avantage sur le plan clinique (effet plus marqué sur les fibres C que sur les fibres A).

- Tous les neurones ne présentent pas la même sensibilité à l’action des AL.

- La vitesse d’installation d’un bloc nerveux n’est pas liée à la puissance de l’anesthésique local, mais paraît dépendre de sa liposolubilité et de sa liaison aux protéines plasmatiques.

- Les fibres C nécessitent des concentrations plus élevées d’anesthésie par rapport aux fibres Aβ (bêta), Aδ (delta).

- Le signe de Vincent (hypoesthésies de l’hémi-lèvre inférieure) n’est pas un bon critère de réussite. Un test au froid serait plus fiable.

Causes de l’échec

Causes anatomiques

- Connaissances insuffisantes du praticien du site.

- Anastomoses : qui existent au niveau du :

- Nerf du mylo-hyoïdien et du ventre antérieur du digastrique au plexus incisif inférieur dans 50% des cas.

- Variabilité anatomique (l’anatomie telle qu’elle est décrite dans les ouvrages de technique d’anesthésie locorégionale ne concerne finalement qu’environ 60% des patients).

Sensibilité individuelle

- Liée au vécu du patient.

Erreurs techniques

Exemples :

- Injection à distance du nerf.

- Injection d’une quantité insuffisante d’anesthésique.

- Temps laissé à l’anesthésique.

Inflammation

En cas d’inflammation, on a :

- Abaissement du pH des tissus (l’anesthésique ne pénètre pas les tissus nerveux).

- Augmentation de l’absorption sanguine.

- Présence de médiateurs (bradykinine, prostaglandine…) modifiant la réponse des fibres à l’anesthésique.

Au maxillaire

Les échecs sont rares car :

- La corticale vestibulaire est mince.

- Il existe fréquemment des déhiscences et des fenestrations.

- Le diamètre des neurofibres est faible et elles sont situées assez superficiellement.

- Les muscles qui s’insèrent sur l’os sont minces, les apex sont en majorité positionnés vestibulairement.

Cependant, il existe des anastomoses entre le nerf alvéolaire supérieur antérieur et son homologue du côté opposé.

Au niveau mandibulaire

Il existe une innervation accessoire par :

- Le nerf mylo-hyoïdien.

- Le nerf buccal.

- Le nerf cutané transverse du cou.

- Le nerf auriculo-temporal.

En cas d’échecs, il faut donc procéder à l’anesthésie de ces différents rameaux :

- Dans la région disto-linguale (mylo-hyoïdien).

- Dans la région vestibulaire (branches terminales du nerf buccal).

- Dans la région du trigone rétro-molaire (nerf auriculo-temporal).

- Dans la région linguale au bord inférieur de la mandibule (nerf cutané transverse du cou).

Anesthésie de surface

Cette technique consiste à employer, par tamponnement ou par pulvérisation, un agent anesthésique sur la surface à anesthésier.

- La lidocaïne est présentée :

- En gel de 1 à 4%.

- En flacon pressurisé à 4% : on obtient alors une anesthésie en 2 à 3 minutes, d’une durée de 30 à 45 minutes.

Elle s’adresse plus particulièrement au maxillaire et au bloc antérieur mandibulaire. Elle demande entre trois et cinq minutes avant l’apparition de l’effet anesthésique.

- Cryo-anesthésie (Le pharmaéthyl) : Ne doit être utilisé que :

- Sur la peau avant drainage (cellulites).

- Pour le test au froid (sur une boulette de coton). Ces produits sont très toxiques (inhalation).

L’anesthésie para-apicale, intraseptale, intraligamentaire et intraosseuse

Ces techniques s’appliquent aussi bien à la mandibule qu’au maxillaire. Elles sont caractérisées par l’injection dans un tissu muqueux ou gingival. Elles sont d’action immédiate et nécessitent une pression élevée d’injection, donc bien souvent une seringue particulière. Elles trouvent leurs indications lorsque la tronculaire est contre-indiquée.

Para-apicale

- S’adresse plus particulièrement au maxillaire et au bloc antérieur mandibulaire.

- Demande entre trois et cinq minutes avant l’apparition de l’effet anesthésique.

- Il s’agit d’injecter en regard de l’apex de la dent à extraire deux tiers de la dose en vestibulaire et un tiers de la dose en palatin ou en linguale.

Intra-septale

- Anesthésie de courte durée.

- Risque de nécrose pour le septum.

- Traversée de la corticale aléatoire.

Intraligamentaire

- Anesthésie intraosseuse qui utilise le ligament alvéolo-dentaire, elle nécessite un parodonte sain.

Intraosseuse (transcorticale)

- Un exemple est évoqué : le « X-tip ».

- Facile à réaliser.

- Après anesthésie de la muqueuse.

- Perforation de la corticale.

- L’injection : 1/2 carpule (avec vasoconstricteur, sans risque).

- Représente l’alternative en cas de :

- Cardiopathies à risque hémorragique.

- Hémopathies hémorragiques.

- Efficacité maximale pour les molaires.

- Pas d’engourdissement des tissus mous.

- Une injection (pas de complément palatin ou lingual).

- 2 à 6 dents anesthésiées.

Intrapulpaire

- C’est une technique utilisée en dernier recours.

L’anesthésie tronculaire

Concerne au maxillaire

- Le nerf sous-orbitaire.

- Nerf palatin antérieur.

- Nerf naso-palatin.

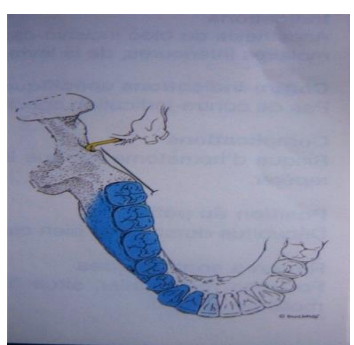

Concerne à la mandibule

- Le nerf alvéolaire inférieur.

Anesthésie tronculaire du nerf alvéolaire inférieur

- Technique de Berchet à l’épine de Spix.

- Indiquée pour le bloc prémolo-molaire inférieur en plus d’une infiltration vestibulaire (nerf buccal).

Ces anesthésies sont faites en aveugle et sont caractérisées par un temps de latence plus long que la para-apicale et une durée prolongée de l’effet anesthésique. Elles nécessitent obligatoirement une seringue permettant de réaliser une aspiration. Contre-indiquée en cas de troubles de l’hémostase.

Quelle est la meilleure technique

Il faut préciser qu’aucune technique n’est efficace à 100%. Il semble que la technique intra-osseuse donne de bons résultats pour un minimum d’inconfort pour le patient. Plusieurs dispositifs sont disponibles dans le commerce pour faciliter la mise en œuvre.

Conclusion

Le but ultime du chirurgien-dentiste est de réaliser des soins dentaires sans douleur et dans les meilleures conditions de confort pour le patient. Ce qui impose le respect d’un certain nombre de règles (sécurité, contre-indications, etc.). Le meilleur moyen pour y arriver, c’est de réussir son anesthésie, ceci passe par la bonne maîtrise de l’anatomie, de la physiologie de la douleur ainsi que le bon choix de la technique d’anesthésie. Enfin, pour beaucoup d’auteurs, la technique intra-osseuse est la meilleure, il reste à la mettre en pratique car elle est très peu utilisée dans nos cabinets dentaires.

L’anesthésie en Odontostomatologie : Produits et techniques

Voici une sélection de livres en français sur les prothèses dentaires:

- Prothèse Amovible Partielle : Clinique et Laboratoire

Collège National des Enseignants en Prothèses Odontologiques (CNEPO), Michel Ruquet, Bruno Tavernier - Traitements Prothétiques et Implantaires de l’Édenté Total 2.0

- Conception et Réalisation des Châssis en Prothèse Amovible Partielle

- Prothèses supra-implantaires: Données et conceptions actuelles

- Prothèse complète: Clinique et laboratoire Broché – Illustré, 12 octobre 2017

- Prothèse fixée, 2e Ed.: Approche clinique Relié – Illustré, 4 janvier 2024

Leave a Reply