La Prothèse conjointe au laboratoire / Prothèse Dentaire

La Prothèse conjointe au laboratoire / Prothèse Dentaire

Introduction

La réussite esthétique et fonctionnelle d’un élément prothétique est le résultat d’une somme d’actes et de décisions. Pour cela, la communication entre le praticien et le laboratoire est essentielle.

Mise en articulateur

Une fois les modèles de travail coulés, ils doivent être montés sur articulateur. La relation intermaxillaire est enregistrée et transférée.

Réalisation des pièces prothétiques au laboratoire

La couronne coulée

La couronne coulée est réalisée selon la méthode de la cire perdue : une maquette en cire est sculptée sur le MPU puis coulée dans l’alliage approprié.

Préparation du MPU

- Marquage de la ligne de finition avec un crayon à mine de cire (rouge ou bleue).

- Peindre sur toute la préparation, en s’arrêtant à 0,5 mm des lignes de finition, un vernis éspaceur d’une épaisseur de 25 à 30 µm.

- Peindre avec un isolant pour cire toute la préparation, en allant au-delà de la ligne de finition.

Réalisation de la maquette en cire

La majeure partie des opérations se déroule au laboratoire de prothèses. La qualité d’une couronne coulée dépend des soins apportés à l’élaboration de la maquette en cire.

Caractéristiques des cires utilisées

- Conforme aux spécifications n°4, type II de l’ADA.

- De couleur bleue, verte ou rouge pour contraster avec celle du plâtre du MPU.

- Couler dès qu’on la chauffe, rester lisse et ne pas s’écailler.

- Refroidie, elle doit être dure.

- Pouvoir être sculptée précisément, sans s’écailler, ni se déformer, ni se détériorer.

Chauffe du MPU

- Pour diminuer le phénomène de rétraction des cires et optimiser la précision, il ne faut pas appliquer une cire liquide sur une surface froide, donc on chauffe le MPU.

- On peut utiliser un sèche-cheveux ou passer le MPU à la flamme d’un bec Bunsen.

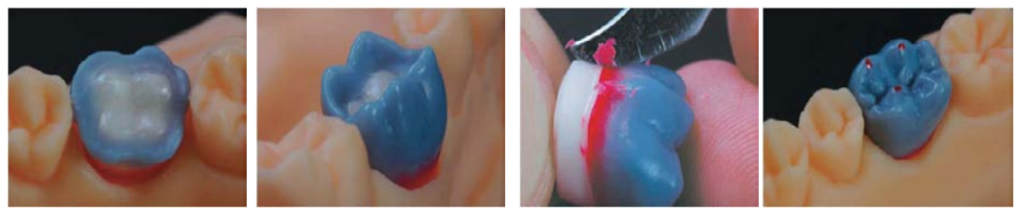

Construction de la chape

- La chape doit être stable sur le MPU, adhérente, et résister au stress des autres phases du montage des cires.

- On ne doit pas l’enlever avant la phase de finition des bords.

- Sa surface interne doit reproduire parfaitement les détails de la préparation.

- On applique une première couche d’isolant.

- Avec une spatule chauffante montée avec un embout PKT n°1, on prélève de la cire molle et on confectionne la chape.

- On peut obtenir un résultat similaire par trempage du MPU chauffé dans un bain de cire molle.

Développement de la forme et de la fonction

- On continue à ajouter couche par couche la cire dure.

- Le contour vestibulolingual et mésiodistal est guidé par l’anatomie de la dent à restaurer, par le modèle antagoniste et les dents adjacentes.

- Les contacts interproximaux sont harmonisés avec la nature des dents à restaurer.

- Ces contacts sont des surfaces larges pour les molaires, et plus réduites pour les prémolaires et les canines.

- Créer, pour les surfaces occlusales, une relation cuspide-fosse en étant guidé pour la longueur des cuspides par les mouvements de latéralité sur l’articulateur.

- Une fois la finition des bords terminée et vérifiée sous microscope, on polit délicatement la cire avec un morceau de soie.

Mise en revêtement et coulée

Considérations avant la coulée

- Nous utilisons soit un alliage précieux, soit un alliage non précieux.

- Le métal sélectionné doit couler facilement, remplissant les parties les plus fines tout en conservant ses caractéristiques optimales même après son refroidissement.

Revêtement

Il y a trois familles de revêtement :

- À base de silicate (chauffe maximale 1000°C pour des alliages non précieux).

- À base d’ammonium phosphate (chauffe maximale de 850°C à 950°C, pour non précieux et précieux).

- À base de plâtre (750°C) seulement pour la coulée de métaux précieux.

Mise en revêtement

- Le cylindre est tapissé d’une épaisseur humidifiée de bande à cylindre ou liner.

- L’ensemble maquette-tige de coulée est peint avec un réducteur de tension superficielle.

- On malaxe le mélange poudre/liquide suivant les recommandations du fabricant, puis on enduit de revêtement au pinceau les maquettes avant de remplir le cylindre.

Élimination de la cire

Il existe différentes méthodes pour éliminer les cires des moules réfractaires avant leur mise au four :

- Plonger le cylindre dans de l’eau bouillante.

- Chauffer le cylindre dans le four de chauffe, puis chasser la cire liquide par la force centrifuge.

- Utiliser la vapeur d’eau.

Chauffe des moules réfractaires

- La température de préchauffage du bloc réfractaire est en relation avec l’intervalle de fusion des alliages à couler.

- Les alliages précieux à basse fusion (intervalle de fusion entre 800 et 1000°C) nécessitent une température de préchauffage de 650 à 700°C.

- Les alliages précieux dont l’intervalle de fusion est situé entre 1050 et 1350°C doivent être coulés dans des revêtements à liant phosphate préchauffés entre 780 et 820°C.

Coulée

Pour la fonte et la coulée, on utilise :

- Soit un chalumeau oxygène-propane ou oxygène-acétylène couplé à une fronde centrifugeuse.

- Soit un système électrique programmable de fonte par induction couplé à une fronde centrifugeuse ou à un système de coulée sous pression ou sous vide.

Nettoyage de la pièce coulée et polissage

- Après refroidissement du cylindre à l’air libre, on sort les pièces coulées du revêtement.

- Sectionner la tige de coulée avec un disque à séparer.

- Examiner en détail la pièce coulée sous microscope pour détecter d’éventuelles bulles de métal ou imperfections, que l’on élimine.

- Positionner la pièce sur le MPU ; l’ajustage doit être identique à celui de la maquette en cire.

- L’occlusion avec le modèle antagoniste est vérifiée et affinée sur l’articulateur.

Couronne à incrustation vestibulaire

Réalisation de l’armature

- Une maquette en cire de l’armature est réalisée, puis coulée.

- L’incrustation se fait soit en résine, soit en céramique (développée dans le chapitre des couronnes céramométalliques).

- La forme de la prothèse définitive est sculptée en cire.

- Une clé en silicone permet le contrôle de l’espace ménagé pour le matériau cosmétique.

- La maquette est badigeonnée d’un adhésif, puis les perles sont appliquées sur les zones à incruster.

- Après la coulée, l’armature est nettoyée et adaptée sur le modèle.

Incrustation

- Application du liant.

- Application du lait d’opaque à l’aide d’un pinceau, puis photopolymérisation pendant 20 secondes.

- Appliquer la deuxième couche d’opaque de façon à ce que l’armature et surtout les perles de rétention soient complètement recouvertes.

- Monter ensuite la masse “Dentin” étape par étape et fixer chaque segment pendant 20 secondes.

- La restauration est complétée étape par étape avec des masses Incisal et Transpa.

- Les masses “Incisal” sont adaptées aux masses “Dentin”, de façon à ce que les transitions filigranes se laissent aisément réaliser. Fixer chaque couche, pendant 20 secondes par segment, avec la lampe à photopolymériser.

- La finition s’effectue à l’aide de fraises tungstène et de disques fins diamantés.

- Le polissage au brillant s’effectue avec une brosse en poils de chèvre, un disque en coton ou cuir, ainsi qu’avec la pâte à polir “Universal”. Le polissage se fait à faible vitesse.

Couronne céramométallique

Infrastructure métallique

Choix de l’alliage

- La température de fusion doit être supérieure à la température de cuisson de la céramique, avec un intervalle suffisant pour éviter tout risque de fluage à chaud de l’armature métallique.

- Les alliages doivent posséder un module d’élasticité élevé.

- Leur courbe de dilatométrie thermique doit être accordée à celle de l’opaque afin d’éviter la séparation de ces deux matériaux lors du refroidissement.

- Ils doivent autoriser l’établissement d’une véritable liaison céramométallique.

Réalisation de l’infrastructure

- Il est nécessaire d’avoir un espace permettant la réalisation d’une armature rigide (0,1 mm pour les alliages non précieux, 0,4 mm pour les alliages précieux sur la face vestibulaire et 0,5 mm sur la face palatine) soutenant une épaisseur suffisante de céramique (de 0,8 à 1 mm).

- Une maquette en cire de l’infrastructure est réalisée et mise en revêtement.

- L’infrastructure métallique est retirée du cylindre de coulée, débarrassée de son revêtement.

- L’armature est sablée à l’oxyde d’alumine pur sous une granulométrie et une pression variant selon la nature de l’alliage utilisé.

- Une oxydation est effectuée pour assurer la solidité de la liaison entre le métal et la porcelaine.

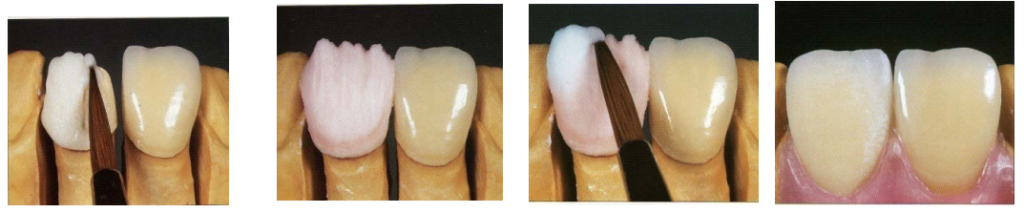

Superstructure en céramique

- Après avoir déterminé à quel groupe de couleur (jaune, brun, orangé…) appartient la dent, on décompose cette couleur en strates qui préfigurent la future élaboration de la porcelaine.

- En tout premier lieu, on choisit l’opaque qui fixe la couleur de la dent à réaliser.

- Ensuite, le choix d’une dentine de base plus ou moins saturée en fonction de la place disponible et de l’effet recherché, suivi du choix de la masse transparente et, en dernier lieu, de l’incisal.

Mise en place de l’opaque

- L’opaque joue trois rôles importants : masquer la couleur du métal, représenter la couleur de la dent terminée, et participer au renforcement de la liaison métal-porcelaine.

- Afin de contrôler son épaisseur et son uniformité, l’opaque est toujours appliqué en deux couches successives, cuites séparément.

- Après cuisson, il doit avoir l’aspect d’une coquille d’œuf.

Montage et stratification de la céramique

- La poudre de céramique est mélangée à de l’eau distillée ou à un liquide à modeler pour obtenir la pâte céramique avec laquelle va être façonnée la dent.

- Le montage de la pâte se fait au pinceau. Il s’agit de préserver une individualisation distincte des différentes couches ; à cette fin, on ne condense pas la pâte céramique.

- La première couche de dentine (la plus saturée) est mise en place. La poudre utilisée est une poudre de dentine opaque.

- La deuxième masse de dentine, moins saturée, est positionnée. Il s’agit d’une dentine de la couleur choisie pour la dent. Elle recouvre la totalité de la dent.

- Placer la troisième dentine, mélange de dentine de base de la couleur choisie avec 50 % de neutre.

- Placer les masses incisales et transparentes par segmentation latérale.

- Pour prévenir la rétraction qui survient au cours de la cuisson, la longueur du bord incisif est surdimensionnée d’environ 1 mm, et d’une manière générale, les formes de la dent sont surévaluées.

Cuisson de la céramique

- Son cycle de cuisson commence à température ambiante et se termine par un retour à cette même température. On le décompose habituellement en cinq phases distinctes :

- Séchage : permet d’évacuer l’excès d’humidité dans la pâte ; il se pratique à température modérée, porte du four ouverte.

- Brollage : à température plus élevée (autour de 500°C), porte du four fermée, cette étape a pour but d’éliminer par combustion les liants et les colorants organiques contenus dans la pâte.

- Chauffe sous vide : la température est élevée graduellement jusqu’à ce qu’elle atteigne à un temps fixé sa valeur maximale ; durant cette étape, on assiste à une agglomération de la céramique, les particules anguleuses s’arrondissent et se lient aux particules voisines.

- Stabilisation : à la température définie, on procède à un palier destiné à permettre à la pièce d’acquérir la température affichée au pyromètre, puis le vide est relâché avant la sortie du four de façon à ce que la pression atmosphérique comprime la masse de céramique.

- Refroidissement : la consolidation du matériau se fait par refroidissement à l’air libre.

Finition

- La finition de la céramique consiste à obtenir, à partir du biscuit, un élément fini dont l’état de surface soit compatible avec la fonction masticatoire.

- On dispose, pour régler cet état de surface, d’une méthode thermique (le glaçage) et d’une méthode mécanique (le polissage), ainsi que de la possibilité de combiner les deux.

Couronne Jacket

- Le revêtement réfractaire est coulé directement dans l’empreinte. On obtient un modèle positif unitaire réfractaire.

- Une deuxième coulée, en plâtre de classe IV, permet l’obtention d’un modèle positif unitaire (MPU) pour finaliser l’ajustage de la pièce céramique.

- Par stratification et cuisson des multiples poudres chromatiques, la forme est obtenue.

- À l’issue de la dernière cuisson de glaçage et maquillage, un sablage sous très faible pression permet d’extraire le matériau réfractaire.

Conclusion

Il est important de bien comprendre les différentes étapes de réalisation de la prothèse conjointe au laboratoire et de les maîtriser afin de s’assurer du meilleur résultat esthétique possible. Si la technique est bien mise en œuvre, la satisfaction du patient est assurée.

Bibliographie

- P. Rocher, J.-J. Guyonnet, G. Grégoire. Travail des alliages dentaires. Encyclopédie Médico-Chirurgicale (2004).

- É. Blanchet, Y. Allard, G. Malquarti. Couronnes en céramique : nouveaux matériaux et techniques de laboratoire. Encyclopédie Médico-Chirurgicale.

- Julien JB, Simon J. Réalisation au laboratoire de prothèses céramométalliques. EMC (Paris, France. Stomatologie-odontologie II), 1995.

La Prothèse conjointe au laboratoire / Prothèse Dentaire

La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes. Les étudiants en médecine dentaire doivent maîtriser l’anatomie dentaire et les techniques de diagnostic pour exceller. Les praticiens doivent adopter les nouvelles technologies, comme la radiographie numérique, pour améliorer la précision des soins. La prévention, via l’éducation à l’hygiène buccale, reste la pierre angulaire de la pratique dentaire moderne. Les étudiants doivent se familiariser avec la gestion des urgences dentaires, comme les abcès ou les fractures dentaires. La collaboration interdisciplinaire avec d’autres professionnels de santé optimise la prise en charge des patients complexes. La santé bucco-dentaire est essentielle pour le bien-être général, nécessitant une formation rigoureuse et continue des dentistes.

Leave a Reply