La CIRRHOSE DU FOIE

La CIRRHOSE DU FOIE

La Cirrhose du Foie

Objectifs

- Savoir diagnostiquer une cirrhose.

- Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.

- Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

- Décrire les principes de la prise en charge au long cours.

Diagnostiquer une Cirrhose

Définition

L’architecture normale du foie est constituée de travées régulières d’hépatocytes, d’espaces portes et de veines centrolobulaires. La cirrhose est définie par une désorganisation diffuse de l’architecture hépatique, caractérisée par une fibrose annulaire délimitant des nodules d’hépatocytes en amas, appelés nodules de régénération. La taille des nodules est en moyenne de l’ordre de 3 mm.

Toutes les maladies chroniques du foie, quelles qu’en soient les causes, peuvent aboutir à la constitution d’une cirrhose lorsque leur évolution est prolongée. Habituellement, la cirrhose ne se constitue qu’après au moins 10 à 20 ans d’évolution d’une maladie chronique.

En fonction du stade évolutif et de la cause de la maladie, la taille du foie peut être augmentée, normale ou diminuée (atrophie). Les contours du foie sont irréguliers. Des zones hypertrophiées peuvent coexister avec des zones atrophiées, entraînant une dysmorphie mise en évidence par les examens d’imagerie. La consistance du foie devient ferme ou dure, avec un bord antérieur « tranchant ».

Les Différents Stades Évolutifs et les Complications de la Cirrhose

À un stade précoce, les lésions correspondant à la cirrhose existent, mais les fonctions hépatiques sont relativement préservées et il n’y a pas de complications graves. Il s’agit d’une cirrhose compensée. À un stade plus avancé, une altération franche des fonctions hépatiques survient, accompagnée de complications graves, caractérisant une cirrhose décompensée.

Complications graves de la cirrhose

- Hémorragies digestives liées à l’hypertension portale (rupture de varices œsophagiennes et/ou gastriques).

- Ascite (généralement associée à des œdèmes).

- Infections bactériennes (y compris les infections du liquide d’ascite).

- Encéphalopathie.

- Syndrome hépato-rénal.

En cas d’insuffisance hépatique avancée, une dénutrition et une amyotrophie sont fréquemment associées. Enfin, la cirrhose expose au risque de survenue d’un carcinome hépatocellulaire, avec un risque annuel de 1 à 5 %.

Diagnostic de la Cirrhose

Examen Clinique

L’examen clinique peut être normal. Cependant, on observe fréquemment :

Signes d’insuffisance hépatocellulaire

- Angiomes stellaires, prédominant à la partie supérieure du thorax.

- Érythrose palmaire.

- Ongles blancs.

- Ictère conjonctival ou cutané.

- Foetor hépatique.

- Chez l’homme, hypogonadisme.

Signes d’hypertension portale

- Ascite.

- Dilatation des veines sous-cutanées abdominales (circulation veineuse collatérale).

- Splénomégalie.

Lorsque le foie est palpable, il est de consistance ferme ou dure avec un bord inférieur irrégulier. En cas d’encéphalopathie, on peut observer un astérixis, une confusion ou, à un stade plus avancé, des troubles de la vigilance.

Anomalies Biologiques

Les tests hépatiques peuvent être normaux. Toutefois, il existe fréquemment :

- Une élévation des transaminases (ASAT, ALAT).

- Une élévation possible de l’activité des phosphatases alcalines et de la gamma-glutamyl transférase.

- Une bilirubinémie normale ou élevée, avec une prédominance de la bilirubine conjuguée dans la plupart des cas.

- Une insuffisance hépatique se traduisant par une diminution des facteurs de coagulation (taux de prothrombine et facteur V), avec un INR élevé.

- À un stade avancé, une diminution de l’albuminémie.

- Un hypersplénisme lié à l’hypertension portale, entraînant une diminution fluctuante et modérée des plaquettes et des leucocytes.

- Une anémie modérée, fréquente.

- En cas d’ascite volumineuse, une hyponatrémie.

En cas de cirrhose secondaire à une consommation excessive d’alcool :

- Macrocytose.

- Bloc β-γ sur l’électrophorèse des protides.

- Élévation importante de la ferritinémie, sans traduction d’une hémochromatose génétique associée (saturation de la transferrine < 60 %).

Examens d’Imagerie et Endoscopie

L’échographie est l’examen de première intention, devant être systématique. Les anomalies échographiques associées à la cirrhose incluent :

- Irrégularité des contours du foie.

- Dysmorphie avec atrophie de certains secteurs (souvent le lobe droit) et hypertrophie d’autres secteurs (souvent le lobe gauche).

- Ascite.

- Augmentation de la taille de la rate.

- Présence de voies de dérivation veineuses collatérales.

En cas de stéatose associée, le parenchyme hépatique présente un aspect hyperéchogène, pouvant être inhomogène. Des macronodules de régénération peuvent être visibles au sein du parenchyme hépatique. En cas d’hypertension portale sévère, le flux sanguin peut être inversé dans la veine porte (flux hépatofuge).

La tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique sont des examens de seconde intention, sans intérêt majeur pour le simple diagnostic de la cirrhose.

La gastroscopie, en mettant en évidence des varices œsophagiennes, constitue un argument fort en faveur d’une cirrhose en présence d’une maladie chronique du foie.

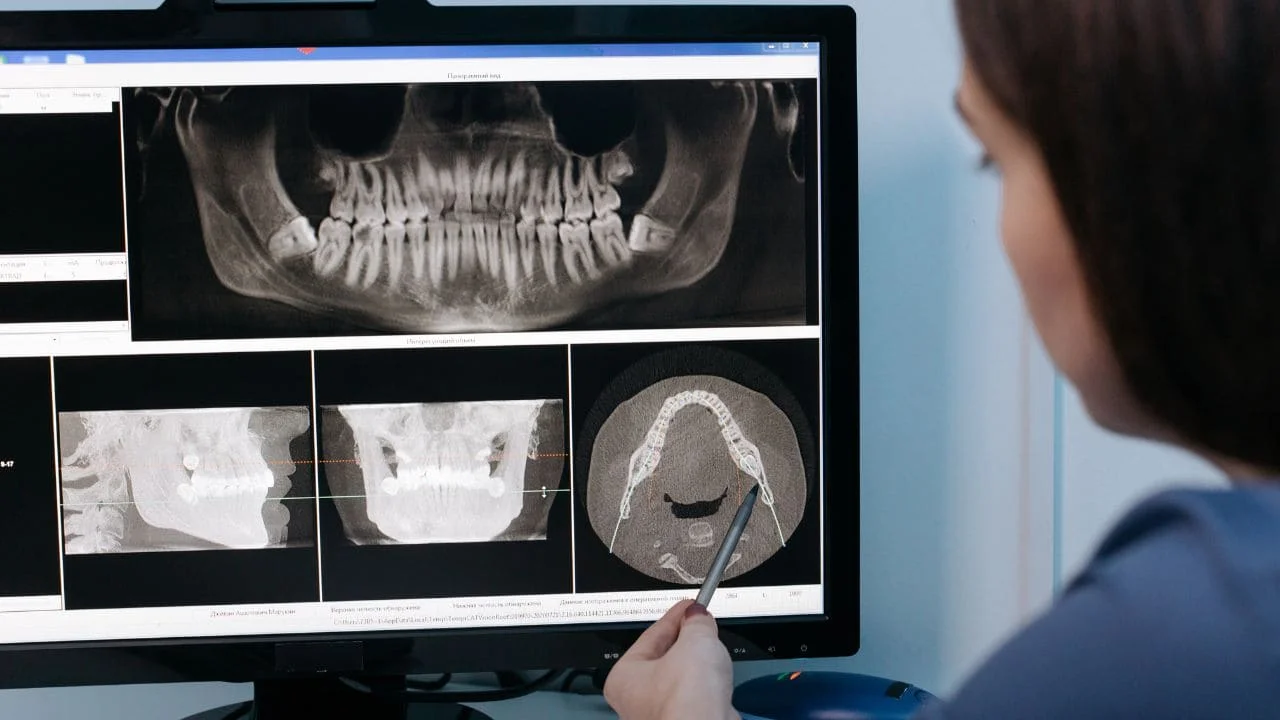

Figure 19.1 : Aspect de cirrhose sur un examen tomodensitométrique avec une dysmorphie, des contours bosselés du foie et une ascite.

Examen Histologique

L’examen histologique permet d’affirmer l’existence d’une cirrhose (Figure 19.2). Il peut être obtenu par une biopsie percutanée si :

- Le taux de prothrombine est supérieur à 50 %.

- Les plaquettes sont supérieures à 50 × 10⁹/L.

- Il n’existe pas d’ascite volumineuse.

Dans les autres cas, la biopsie doit être réalisée par voie transjugulaire pour limiter le risque d’hémorragie.

Alternatives Non Invasives à la Biopsie

Le degré de fibrose hépatique peut être estimé par :

- Une combinaison de tests biologiques sanguins (Fibrotest®).

- L’élastométrie (Fibroscan®), reposant sur l’analyse d’une onde d’ultrasons propagée au foie.

Ces tests n’ont pas été validés pour toutes les causes de cirrhose.

Diagnostic de la Cause de la Cirrhose

Les causes les plus fréquentes de cirrhose sont listées dans le tableau suivant :

Tableau 19.I. Causes de cirrhose chez l’adulte

| Cause | Description |

|---|---|

| Alcool | Consommation chronique excessive d’alcool. |

| Hépatite virale B | Infection chronique par le virus de l’hépatite B. |

| Hépatite virale C | Infection chronique par le virus de l’hépatite C. |

| Stéatohépatite non alcoolique (NASH) | Liée à la surcharge pondérale, au diabète ou à la dyslipidémie. |

| Hémochromatose | Surcharge en fer d’origine génétique. |

| Cirrhose biliaire primitive | Maladie auto-immune affectant les voies biliaires intra-hépatiques. |

| Cholangite sclérosante primitive | Maladie inflammatoire chronique des voies biliaires. |

| Hépatite auto-immune | Maladie auto-immune ciblant le foie. |

| Maladie de Wilson | Trouble métabolique du cuivre (rare). |

| Syndrome de Budd-Chiari | Obstruction des veines hépatiques. |

Diagnostic et Appréciation de la Gravité

Hémorragie Digestive par Rupture de Varices Œsophagiennes

L’hémorragie digestive se manifeste par :

- Hématémèse et/ou melaena.

- Anémie aiguë (diminution du taux d’hémoglobine).

- Pâleur cutanée et muqueuse.

- Tachycardie (absence de tachycardie possible sous bêta-bloquants).

- En cas d’hémorragie massive : hypotension, état de choc, marbrures.

En l’absence d’extériorisation du saignement, un toucher rectal est nécessaire pour rechercher un melaena. La gravité est estimée par :

- La baisse de la pression artérielle.

- La tachycardie.

- L’augmentation de la fréquence respiratoire.

- Les troubles de la conscience.

L’hématocrite mesuré précocement peut sous-estimer la gravité de l’hémorragie.

Prise en Charge d’une Hémorragie Digestive Liée à l’Hypertension Portale

Mesures Générales

- Transférer les patients cirrhotiques avec hémorragie digestive haute dans une unité de soins intensifs ou de réanimation.

- Poser une ou deux voies veineuses périphériques de bon calibre.

- Effectuer un remplissage vasculaire (cristalloïdes ou colloïdes) pour atteindre une pression artérielle moyenne d’environ 80 mmHg.

- Transfusion si :

- Mauvaise tolérance de l’anémie.

- Hématocrite < 25 % et/ou hémoglobine < 7 g/dL.

- Objectif : hématocrite entre 25 et 30 %, hémoglobine > 7 g/dL.

- Mise en place d’une sonde nasogastrique pour vérifier la présence de sang dans l’estomac.

- Correction des troubles de l’hémostase par plasma frais congelé ou dérivés sanguins non recommandée.

Traitement Vaso-Actif

- Institut un traitement vaso-actif en urgence pour réduire la pression portale.

- Administrer entre 2 et 5 jours après l’admission, suivi d’un relais par bêta-bloquants au long cours.

Antibioprophylaxie

- Une antibioprophylaxie systématique réduit significativement la mortalité.

Endoscopie

- Une endoscopie digestive haute est indispensable pour :

- Diagnostiquer (visualisation des varices œsophagiennes, hémorragie active, ou clou plaquettaire).

- Traiter (arrêt d’une hémorragie active).

Prise en Charge de l’Encéphalopathie

L’encéphalopathie résulte de l’insuffisance hépatique et des shunts veineux porto-systémiques. Elle peut être sévère même en l’absence d’insuffisance hépatique notable.

Facteurs Déclenchants

- Infections bactériennes.

- Hémorragies digestives.

- Prise de médicaments sédatifs.

- Insuffisance rénale.

- Hyponatrémie profonde.

Étapes de la Prise en Charge

- Identifier et corriger le facteur déclenchant.

- En cas de troubles de la conscience :

- Prévenir l’inhalation du contenu gastrique (sonde nasogastrique, position demi-assise).

- Si encombrement et hypoxémie sévère (rare) : intubation et ventilation assistée.

- En cas de doute, réaliser une tomodensitométrie cérébrale pour écarter une cause organique (hémorragie, ischémie).

Prise en Charge de l’Infection du Liquide d’Ascite

L’infection du liquide d’ascite survient chez 10 à 30 % des patients hospitalisés avec une ascite cirrhotique. Elle peut se manifester par :

- Fièvre.

- Douleurs abdominales.

- Diarrhée.

- Hyperleucocytose.

- Encéphalopathie.

Au stade initial, elle peut être asymptomatique, d’où la nécessité d’une ponction exploratrice systématique à chaque poussée d’ascite.

Diagnostic

- Ponction exploratrice : taux de polynucléaires neutrophiles > 250/mm³.

- Examen direct rarement positif.

- Culture pas toujours positive, germes fréquents : entérobactéries.

- Bactériascitie : culture positive avec polynucléaires neutrophiles < 250/mm³.

Traitement

- Antibiotiques :

- Céfotaxime : 1 g × 4/j IV.

- Amoxicilline-acide clavulanique : 1 g – 0,125 g × 3/j (relais oral possible après 24 h).

- Ofloxacine : 200 mg/j per os ou IV.

- Durée : 5 à 7 jours.

- Albumine : 1,5 g/kg le 1er jour, puis 1 g/kg le 3e jour.

Prise en Charge du Syndrome Hépatorénal

Le syndrome hépatorénal est une insuffisance rénale fonctionnelle, apparaissant à un stade avancé de la cirrhose, non corrigée par un remplissage vasculaire. Il s’observe chez des patients avec :

- Insuffisance hépatique sévère (taux de prothrombine < 50 %).

- Ascite réfractaire.

Manifestations

- Oligurie.

- Augmentation rapide de la créatininémie et de l’urée.

- Natriurèse effondrée.

Pronostic

- Espérance de vie de quelques semaines.

Diagnostic

- Nécessite un remplissage vasculaire préalable pour exclure une hypovolémie.

Argumenter l’Attitude Thérapeutique et Planifier le Suivi du Patient

Traitement de la Cause

Cirrhose Alcoolique et Hépatite Alcoolique

- Les éléments de gravité sont souvent liés à une hépatite alcoolique surajoutée.

- Signes suggestifs : ictère, élévation modérée des transaminases (prédominance ASAT), hyperleucocytose, fièvre.

- Prise en charge :

- Arrêt de l’alcool (indispensable).

- En cas d’hépatite alcoolique grave : corticothérapie (prednisolone 40 mg/j pendant 4 semaines) après exclusion d’une infection évolutive.

- Biopsie hépatique préférable pour confirmer le diagnostic, mais non indispensable.

- Amélioration lente (3 à 6 mois).

Cirrhose Secondaire à une Hépatite Chronique B

- Quantifier la réplication virale (ADN du virus B dans le sérum).

- Traitement antiviral si réplication élevée.

- En cas de cirrhose décompensée, l’arrêt de la réplication peut entraîner une régression des complications et un retour à une cirrhose compensée (amélioration lente).

Cirrhose Secondaire à une Hépatite Chronique C

- Traitement antiviral de référence : interféron pégylé + ribavirine.

- Limites chez les patients cirrhotiques :

- Efficacité moindre.

- Tolérance réduite.

- Effets secondaires fréquents, limitant les doses optimales.

- En cas de cirrhose décompensée, le traitement antiviral est déconseillé (risque d’aggravation de l’insuffisance hépatique).

- Arrêt complet de l’alcool indispensable.

Autres Causes de Cirrhose

- Stéatohépatite non alcoolique : contrôle de la surcharge pondérale, du diabète et de la dyslipidémie.

- Cirrhose biliaire primitive : acide urso-désoxycholique (effet limité).

- Hépatite auto-immune : corticoïdes + azathioprine si maladie active.

- Hémochromatose : déplétion en fer par saignées.

- Syndrome de Budd-Chiari : traitement anticoagulant.

- Maladie de Wilson : chélateurs du cuivre (D-pénicillamine), amélioration notable possible.

Traitement de l’Ascite et des Œdèmes

Prise en Charge de l’Ascite Tendue

- Traitement par ponction évacuatrice, motivée par le caractère tendu ou la gêne fonctionnelle.

- Examen cytobactériologique systématique.

- Évacuation complète possible, même pour des volumes > 5 litres.

- Prévention de la dysfonction circulatoire : perfusion de 500 mL de colloïdes par 2 litres d’ascite évacuée, ou albumine humaine (14 g pour 2 litres).

Traitement des Poussées d’Ascite

- Régime désodé : 2 à 3 g de sel/jour.

- Diurétiques :

- Spironolactone : dose initiale 75 mg/j, jusqu’à 300 mg/j selon la réponse.

- Furosémide (si réponse insuffisante) : 40 mg/j, jusqu’à 120 mg/j maximum.

- Suivi : diminution du périmètre abdominal, perte de poids, natriurèse.

- Surveillance : ionogramme sanguin toutes les 2 semaines (hyponatrémie, créatininémie, hyper/hypokaliémie).

Traitement de l’Ascite Réfractaire

- Options : ponctions évacuatrices itératives, shunt porto-cave intrahépatique (TIPS), dérivations péritonéo-jugulaires, transplantation hépatique.

Hernie Ombilicale

- Complication fréquente de l’ascite réfractaire.

- Risques : étranglement herniaire, rupture.

Encéphalopathie Chronique

- Rare, liée à des dérivations porto-systémiques volumineuses, un TIPS ou une insuffisance rénale chronique.

Prise en Charge des Comorbidités

- Fréquentes chez les patients cirrhotiques (alcool, tabagisme, surcharge pondérale, toxicomanie).

- Cirrhose alcoolique/tabagisme : bilan ORL et œsophagien pour lésions pré-néoplasiques/néoplasiques, bilan cardiovasculaire.

- Diabète : optimisation de la prise en charge.

Orientation vers la Transplantation

- Indiquée en cas de cirrhose décompensée sans amélioration possible par traitement spécifique.

- Indications principales :

- Insuffisance hépatique sévère (prothrombine < 50 %, INR > 1,7).

- Ictère.

- Ascite réfractaire.

- Infection du liquide d’ascite.

- Épisodes répétés d’encéphalopathie ou encéphalopathie chronique.

- Hémorragies digestives récurrentes.

- Carcinome hépatocellulaire de petite taille.

- Cirrhose alcoolique : arrêt de l’alcool ≥ 6 mois.

- Cirrhose virale B : traitement antiviral préalable.

- Contre-indications :

- Âge avancé (> 65-70 ans).

- Affection extrahépatique grave.

- Antécédent récent de cancer non hépatique.

- Troubles psychologiques/psychiatriques compromettant le suivi.

Voici une sélection de livres:

- Guide pratique de chirurgie parodontale Broché – 19 octobre 2011

- Parodontologie Broché – 19 septembre 1996

- MEDECINE ORALE ET CHIRURGIE ORALE PARODONTOLOGIE

- Parodontologie: Le contrôle du facteur bactérien par le practicien et par le patient

- Parodontologie clinique: Dentisterie implantaire, traitements et santé

- Parodontologie & Dentisterie implantaire : Volume 1

- Endodontie, prothese et parodontologie

- La parodontologie tout simplement Broché – Grand livre, 1 juillet 2020

- Parodontologie Relié – 1 novembre 2005

Leave a Reply